Passo della Sentinella, il prezzo della conquista

di Walter Musizza

(pubblicato su Le Dolomiti Bellunesi, estate 2023)

Se nella lunga preparazione dell’attacco decisivo avvenuto il 16 aprile 1916 ad opera dei mitici Mascabroni si ebbero solo casi di congelamento, il mantenimento poi della posizione costò molte vittime, a causa di una serie impressionante di valanghe abbattutesi sul passo e sull’intero Vallon Popera, in particolare nei giorni 9 e 10 novembre 1916.

Il sottotenente medico Carlo Maria Cosi, i cui poveri resti sono stati ritrovati nel 1983 e riconosciuti nel 2021, fu uno degli sfortunati militari coinvolti in questa drammatica sequela di morti bianche, ma altri “Alpini del Popera” attendono ancora di riaffiorare dal ghiaccio e ancor più dall’oblio che grava sui loro nomi e sul loro destino.

La relazione fatta dal capitano Giovanni Sala su questi eventi aiuta a precisare non solo modi e tempi delle disgrazie intervenute, ma pure i nomi di caduti e dispersi, molti dei quali periti nel tentativo di portare soccorso ai compagni finiti travolti.

«L’impianto della base d’attacco ci costò aspra, durissima fatica; tutti si erano trasformati in portatori ed io stesso più volte aiutai i soldati nella rude fatica. Da Quota 2990 m occorrevano circa due ore di improba fatica per scale e corde, per raggiungere l’Insenatura delle Caverne e le forcelle Da Col e Dal Canton. Nonostante i pencoli che presentava un simile percorso, soprattutto per uomini carichi, non ebbi a lamentare né disgrazie né inconvenienti, all’infuori di parecchi casi di congelamento semplice. C’è stata, in quei tre lunghi mesi sulla Cima Undici, a vigilare, una stella buona. La Morte Bianca si è tenuta lontana, ma si è rifatta più tardi. Quale diabolico agguato ella apprestasse lassù, contro quegli uomini armati che la sentivano incombere inermi, risulti dalle righe tremende che seguono».

Così raccontava il capitano Giovanni Sala di Borea di Cadore, organizzatore e comandante del famoso attacco al Passo della Sentinella, nel libro Guerra per Crode, scritto assieme ad Antonio Berti (Cedam, Padova 1933). E certo non può non suscitare meraviglia il fatto che centinaia di soldati ai suoi ordini, impegnati nell’aprire un collegamento praticabile dalle corvées tra Forcella Giralba e le alte forcelle di Cima Undici soprastanti il passo, siano rimasti indenni da infortuni gravi, riuscendo a portare a termine la preparazione dell’impresa all’insaputa del nemico, nonostante alcuni tratti del percorso fossero esposti alla vista nemica.

Dopo la conquista del passo, Sala rivestì un ruolo importante nel rafforzamento di tutte le nostre posizioni nella zona compresa tra Forcella Giralba e Croda Rossa. Così nel settembre 1916, dopo aver effettuato una serie di ricognizioni, compilò per il Comando del Settore un’accurata Relazione sulla sistemazione difensiva ed offensiva della Regione Popera. In essa, per quanto riguardava la prima linea, egli divise le posizioni del Passo della Sentinella e della Croda Rossa, le più difficili sia per viabilità che per altitudine, in tre sotto-zone. La prima comprendeva Passo della Sentinella, Pianoro del Dito e Selletta; la seconda Forcella U, Forcella D, Torre Trento; la terza Forcella A, Forcella B, Forcella C, Forcelle X, Y, Z e Forcella Popera. Di ogni posizione egli riportava il presidio occupante e illustrava i lavori effettuati, l’armamento installato e gli obiettivi battibili. Erano stati, tra l’altro, costruiti due trinceramenti, alcune caverne e una ventina di baracche, presso le quali stazionavano permanentemente 120 uomini.

La seconda linea difensiva, invece, si sviluppava per circa 2500 m lungo il Creston Popera, organizzata in modo da battere tutte le nostre posizioni di prima linea che dall’osservatorio Popera andavano fino al Passo della Sentinella. Grazie a questi ed altri dati da lui raccolti, possiamo dunque avere una buona informazione su tutte le difese allestite prima dell’inizio dell’inverno, le cui avvisaglie arrivarono, con nevicate precoci, già nel mese di settembre del 1916.

Il 20 di quel mese, infatti, una nevicata di un metro e più sorprese due plotoni attendati sul nevaio della Busa di Fuori, collettrice di tutte le scariche di neve del colossale imbuto formato da Cima Undici, Cresta Zsigmondy e La Mitria. Una valanga si abbatté sull’accampamento, seppellendo una quindicina di uomini, che vennero però tutti salvati, tranne uno rinvenuto già cadavere.

Il Comando del Settore, allarmato dall’inizio precoce dell’inverno, ordinò al tenente del Genio Bernardino Oglietti (Battaglione Fenestrelle) di procedere il più rapidamente possibile con i lavori per la sistemazione invernale definitiva. L’occupazione avanzata fu impostata sulle posizioni di Quota 2814 m, Forcella Grande, Grotte, Costone Avamposti, Forcella 15, Cengia della Salvezza, Posto Busa di Dentro e Posto della Forma.

Questi presìdi d’alta quota restarono talvolta, durante e dopo le grandi nevicate, isolati per parecchi giorni e per sostenerli con un efficiente sistema di inoltro dei rifornimenti, già nell’estate 1916 era stata impiantata una teleferica destinata alle posizioni alte di Popera, che partiva nei pressi del laghetto glaciale e raggiungeva il Passo della Sentinella lungo l’asse del canalone. Essa, però, il 9 novembre finì completamente distrutta, assieme alle superstiti baracchette di Passo Sentinella e Sasso Fuoco ed a quasi tutte quelle di Cavernette. Per l’intero inverno bisognò, quindi, ricorrere al faticoso e pericoloso servizio delle corvées di rifornimento, che partivano da Padola per salire sino a Cavernette. Fu un inverno per lunghi periodi pessimo: notti con temperature sotto zero fino a -42°, rombo di valanghe da ogni lato, viveri a razione ridottissima, difetto di legna e di petrolio…

I Volontari Cadorini di Celso Coletti sentivano le baracche, da essi presidiate sulle forcelle alte, scricchiolare sotto il peso della neve, tanto da doversi disfare delle brande per farne puntelli. La notte e la mattina del 13 dicembre si aggiunse tanta neve a quella già caduta prima in novembre, e specialmente dal 7 al 12 dicembre, che una baracca sul Creston Popera, il rifugio Olivo Sala d’oggi, restò completamente seppellita. Alle ore 14, per salvare i sepolti, venne scavato dall’esterno un camino verticale e solo alle 24, raggiunta la profondità di sei metri, si riuscì a liberarli.

Nulla si sapeva degli isolati sulle forcelle alte perché non c’era un telefono che funzionasse. Il 16 dicembre apparve di sfuggita il sole, ma il 17 riprese la tormenta. I Volontari dovettero abbandonare le baracche sfasciate dalla neve a Cavernette e rifugiarsi in una caverna naturale, riparandosi con teli da tenda. Parecchi si ammalarono e il 19 arrivò allora l’ordine che venissero sostituiti dal Reparto Scalatori di Italo Lunelli: si vide, allora, scendere «una torma di ceffi, africani, con occhi itterici e la pelle verniciata di nero dalla fuliggine dei lumini fin sotto le camicie».

Per capire i pericoli cui vennero esposti i nostri soldati fin dall’inizio di quel secondo inverno di guerra è importante la Relazione sulla caduta delle valanghe in Regione Popera – Cima Undici – Croda Rossa, che il capitano Sala compilò il 12 novembre 1916 su ordine del Settore Padola-Visdende e sulla scorta dei rapporti dei Comandanti di posizione.

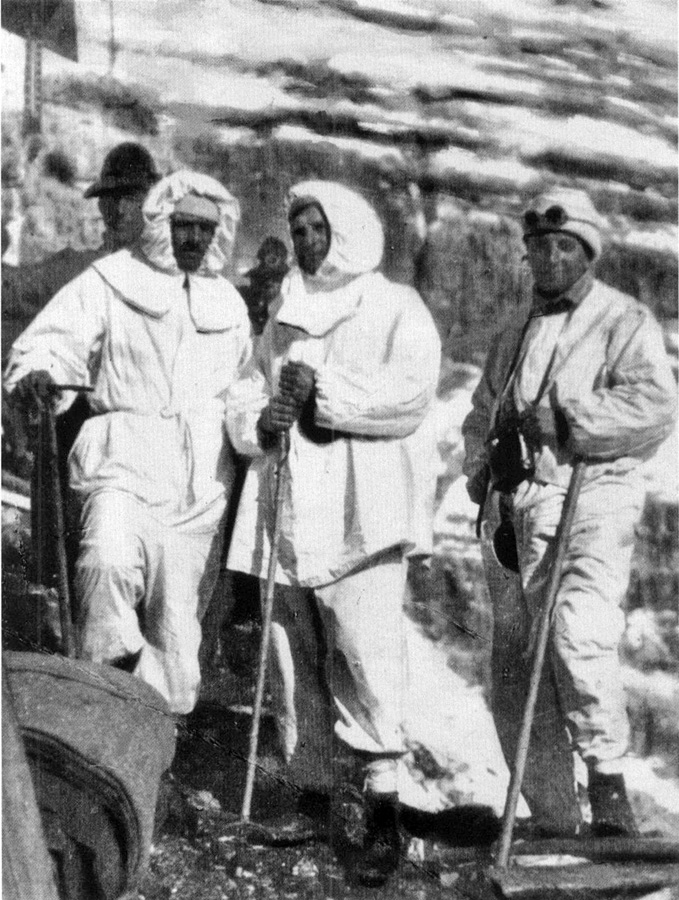

Tre giorni prima, ovvero il giorno 9 novembre, verso le ore 15, un’enorme valanga, staccatasi dalle pendici nord di Cima Undici, precipitava sul Passo della Sentinella travolgendo verso il Vallon Popera il corpo di guardia formato da 20 uomini della 9a Compagnia del 24° Fanteria. Accorsero subito con parecchi soldati il capitano Corrado Ragazzi, il sottotenente Carlo Maria Cosi e l’aspirante Giuseppe Solare per iniziare l’opera di salvataggio. Quasi contemporaneamente, però, si staccarono altre due grosse valanghe, una dalle pendici nord di Cima Undici e l’altra dal Canalone di Croda Rossa (Canalone 3°), giungendo in prossimità del passo e travolgendo anche i soccorritori. Venne tosto formata una nuova squadra di soccorso composta da Volontari Alpini e furono liberati il capitano Ragazzi con leggero congelamento ad una mano, l’aspirante Solare e altri 26 uomini della 9a Compagnia. Per quanto venissero fatte le più attive ricerche, ostacolate da violentissima tormenta, non fu possibile aver tracce del sottotenente Cosi e dei soldati Luigi Vecchio e Osvaldo Muzio della 9a Compagnia. La coraggiosa abnegazione con cui gli uomini di Coletti prestarono soccorso alle vittime della valanga resta dimostrata dall’encomio solenne che poi andò al sergente Silvio Geronazzo di Valdobbiadene, a Luigi Marinello di Valle di Cadore, ad Antonio Barichello di Belluno e a Pietro Vittoria di Forno di Zoldo.

Nello stesso giorno 9, interrottasi la teleferica Sasso Fuoco-Passo Sentinella, verso le ore 12.30, il capitano Ragazzi aveva incaricato una corvée, composta da 9 soldati e un caporale della 9a Compagnia e comandata dal sergente Pietro Bagnati, di trasportare materiali e viveri ai reparti in quota. A questa si unirono tre uomini della Sezione Pistole-mitragliatrici Fiat, tre militari della 602a Batteria, due della Sezione Fotoelettrica e una corvée della 37a Compagnia Zappatori di circa 26 uomini. Tutti giunsero senza incidenti fino a Sasso Fuoco, e da lì si avviarono verso la stazione della teleferica, ma a causa della tormenta fortissima dovettero retrocedere. In quel mentre nel vallone sottostante si udirono grida d’aiuto, senza peraltro poter discernere, a causa della fitta nebbia, il punto preciso da cui esse provenivano. Quattro militari, noncuranti del pericolo, si gettarono ugualmente in soccorso nella neve. Essi erano Eugenio Urna e Carlo Galera, appartenenti alla 3a Sezione Pistole-mitragliatrici, Eugenio Graziani della Sezione Fotoelettrica e Luigi Laise della 9a Compagnia. Il sergente Bagnati organizzò poco dopo una squadra per aiutarli nell’arduo compito della ricerca, ma non fu possibile rintracciare né chi chiamava aiuto, né i quattro che erano partiti in soccorso.

Giudicando pericoloso permanere sul luogo, Bagnati ordinò a tutti di ripiegare verso le baracche di Sasso Fuoco. Stavano per giungervi, quando un’altra enorme valanga investì l’intera colonna, travolgendola completamente. Il sottotenente Bertone, comandante del distaccamento di Sasso Fuoco, coadiuvato efficacemente dal sergente Bagnati, riuscito a liberarsi, e da soldati dell’11a Compagnia, salvò gran parte dei travolti con ricerche durate fino a notte inoltrata. Data l’oscurità e la tormenta fortissima, gli uomini furono poi ritirati nelle baracche di Sasso Fuoco e, fatto l’appello, risultarono mancanti 12 militari.

Sempre il giorno 9, verso le ore 15, un’altra valanga investiva il soldato Bernardo Cosacchia dell’11a Compagnia presso Sasso Fuoco. Contemporaneamente si udirono grida di aiuto provenienti dal Canalone di Forcella Y, ai piedi del quale si trovavano l’aspirante Peraldo, il capitano maggiore Pirolini ed il soldato Carugati, i quali subito accorsero in aiuto, ma l’opera di soccorso fu troncata da un’ennesima valanga che, precipitata dallo stesso canalone, travolse i tre soccorritori assieme ai soldati Buonfico e Rinaldi, già travolti dalla prima valanga.

Intervenne, allora, una nuova squadra di soccorso che, diretta dal sottotenente Stefano, riuscì a salvare prima il soldato Cosacchia, poi i due soldati Buonfico e Rinaldi. Le ricerche continuarono e solo alla mattina del giorno 10 fu ricuperato svenuto il capitano maggiore Pirolini (il quale tornò in sé dopo che gli fu praticata la respirazione artificiale) e più tardi il cadavere dell’aspirante Peraldo.

L’11 sera, alle ore 18.40, sotto il Passo della Sentinella fu trovato anche il soldato Osvaldo Muzio, che ancora respirava, ma che morì poco dopo. In complesso le perdite furono le seguenti:

Passo della Sentinella: sottotenente medico Carlo Cosi, soldati Luigi Vecchio e Osvaldo Muzio della 9a Compagnia del 24° Fanteria.

Sasso Fuoco: soldati Romani, Garanzini, Gerlo, Bogani, Petroni, Bernardini, Perotta (rinvenuto cadavere), Bertucci, tutti della 37a Compagnia Zappatori; Eugenio Urna e Carlo Galera della 3a Sezione Pistole-mitragliatrici del 24° Fanteria; Luigi Laise della 9a Compagnia del 24° Fanteria, Eugenio Graziani della Sezione Fotoelettrica.

Forcella Y: aspirante Guido Peraldo (rinvenuto morto) della 10a Compagnia e soldato Francesco Carugati dell’11a Compagnia del 24° Fanteria.

In totale 17 uomini, fra cui un Sottotenente medico ed un Aspirante. Giovanni Sala così commentava: «A nessuno può attribuirsi la colpa di queste disgrazie, che forse sarebbero state molto minori se Ufficiali e soldati con disprezzo della vita non si fossero precipitati in mezzo ad una infernale tormenta per portare aiuto ai compagni che gridavano disperatamente, pur forse presentendo l’inutilità del loro sforzo impotente a superare ostacoli così giganteschi».

Ma non bastava ancora: altre valanghe, cadute in rapida successione nel tratto tra Creston Popera e Selvapiana e ricordate da Sala in un post-scriptum, s’abbatterono in più riprese su soldati che salivano l’erta pendice causando 5 o 6 vittime. La temperatura in quei giorni raggiunse i 42 sotto zero ed i primi cadaveri sotto il Sasso Fuoco vennero rinvenuti soltanto il 16 agosto successivo.

Se pensiamo che tutto ciò fu solo una parte del prezzo pagato per il mantenimento di una posizione gloriosamente conquistata, ma poi rimasta senza ulteriori reali progressi strategici, ed infine desolatamente abbandonata in seguito alla ritirata di Caporetto, vien da chiederci se queste vittime, spesso oscure, della Morte Bianca non meritino la stessa memoria e gli stessi onori dei famosi, mitici Mascabroni, rimasti miracolosamente indenni dalla violenza della natura e del nemico nel loro fantastico attacco dell’aprile 1916.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

grazie per l’articolo il cui resoconto ha dell’incredibile per quanto fatto in quei tempi e in quelle condizioni

… anche qui c’è stato un alpinismo quasi incredibile, seppur comandato: merita una visita riflessiva. Ve ne lascio un’anteprima.

https://youtu.be/XKAcjKIh9xE?feature=shared

La conquista dell’astratto.

Ah, se tutti i soldati della Terra si risvegliassero dal torpore in cui sono immersi!

Il M. Cristallo, nel gruppo dell’Ortles-Cevedale, presenta una parete N di neve/ghiaccio (esiste ancora?), breve ma di bell’aspetto, che in quei giorni di un luglio lontano aveva attirato le mie brame perché non richiedeva un fisico particolarmente allenato alla fatica e alle altezze. Era perfetta per quel periodo.

Volutamente io e il mio amico Pier non raggiungemmo l’attacco partendo dagli impianti del Passo dello Stelvio: troppa devastazione, troppa gente, troppo caos.

Ci incamminammo invece dalla S.S. dello Stelvio, lungo un sentierino non segnalato che ci portò al Lago del Môt. Lí, sulle sue rive, pernottammo in tenda, assaporando in pace e tranquillità il paesaggio solitario e idilliaco.

La mattina dopo, nel tratto finale della parete, ci accorgemmo che emergeva per piú di un metro la canna fumaria di una stufa. Era perpendicolare al pendio e col suo colore scuro si stagliava tra il biancore delle nevi, inquietante come un memento mori.

Proveniva dalle baracche appollaiate sulla vetta, di cui però non vedemmo resti (chissà, forse ora sí). Mentre le passavo accanto, salendo con piccozze e ramponi, ricordo ancora di aver rivolto la mente a quei soldati (austriaci, ma ora l’uniforme non conta).

Avevano pressappoco la mia età – erano ragazzi – ma lasciarono la giovinezza e forse la vita tra i ghiacci del fronte alpino.

Che il ricordo sia dovuto mi sembra il minimo. Primo, per il rispetto di quei morti mandati al sacrificio. Secondo, perchè queste inutili tragedie non debbano accadere di nuovo. Anche se la memoria è, purtroppo, corta.

Fatte salve tutte le considerazioni legate alla prima guerra, che non mi sento di ripetere perché ovvie e anche retoriche, invito coloro che non ci sono mai stati a percorrere quei sentieri e arrivare al passo della sentinella…non potranno non essere pervasi da un immenso straniamento, una forte emozione.

E il ricordo sarà almeno dovuto…

Migliaia di giovani vite mandate al massacro. Mentre generali e classe dirigente se ne stavano al calduccio. Soldati vestiti male, armati male, cibo da fame, mandati allo sbaraglio in assalti assurdi sensa logica. Avevano una considerazione della vita altrui, pari a zero. Soldati considerati dai loro comandanti carne da cannone.

Crovella, ma cosa dici! Erano poveri ragazzi, spesso analfabeti, mandati al massacro. Erano i tempi ad essere “altri” non gli uomini.

A che scopo gli enormi massacri di quella guerra? Quale beneficio per i popoli europei?

Posso capire la Seconda guerra mondiale, quando il mondo fu attaccato dal Male e dovette estirparlo, ma la Prima? E tutte le altre?

Uomini di altri tempi.