In un tempo in cui il femminismo ha perduto i propri confini, che appaiono quanto mai sfumati come quelli di tutti i valori umani, e viene spesso scambiato per la volontà di acquisizione di caratteristiche maschili da parte delle donne – aspetto che finisce per destabilizzare anche l’universo maschile – sento opportuno mettere in risalto alcune pratiche proposte dalla Libreria delle Donne di Milano, che oltre a essere editrice e punto vendita, offre momenti di aggregazione e scambio che possono promuovere l’identità femminile e maschile, rafforzando la capacità di preservare il proprio benessere e far valere i propri diritti alla vita.

La Libreria delle Donne di Milano conferma d’essere da sempre, più che una semplice libreria, un prezioso presidio culturale.

I brani proposti sono una selezione di uno dei Quaderni di Via Dogana, dal titolo Femminismo Mon Amour – Pratiche femministe per donne e uomini (Grazia Pitruzzella).

No alla simmetria, sì alla differenza

di Giorgia Basch

(8 dicembre 2023)

Durante le manifestazioni che si sono tenute nelle piazze d’Italia contro la violenza sulle donne, una frase spicca su tutte: Siamo marea. Marea sono state le oltre 500.000 persone che hanno partecipato a Roma il 25 novembre 2023, e migliaia di altre in diversi luoghi del Paese, come qui a Milano, dove si sono riunite 30.000 persone. Marea sono le tantissime voci che si sono sollevate con rabbia nelle strade, ma anche sui media tradizionali e nelle fitte comunità virtuali sui social.

Andiamo dunque alla radice di questa parola che sta identificando un fenomeno, mai come in questo momento sentito così potente: quello che chiamiamo cambio di civiltà. Marea è il movimento delle acque del mare che periodicamente due volte nelle ventiquattro ore del giorno gonfiano, montano e si espandono sulle rive. Dunque marea implica un moto, sempre destinato a ritornare.

Quando si parla di femminismo all’interno della storia, si parla di ondate. La suddivisione cronologica della storiografia femminista in termini di ondate non ha trovato un riscontro unanime, ma come scrive la storica francese Christine Bard, «Un’ondata può essere ricoperta da un’altra senza scomparire (1)». Pur con le differenze e le frammentazioni all’interno del movimento che conosciamo, le giovani femministe viste nelle piazze sembrano unite da un obiettivo e una forza comune, la libertà femminile, abbracciando pienamente l’eredità delle storiche e prolungando, o forse dovremmo dire ridando vita, da un nuovo punto di vista, alle lotte condotte negli anni ’70.

I fatti recenti smentiscono l’idea del post-femminismo che circolava tra noi giovani donne solo qualche anno fa, nella convinzione che la libertà è stata raggiunta una volta per tutte. In queste settimane si è detto anche che il patriarcato è ancora qui, è stato chiamato a gran voce da donne arrabbiate, donne ferite, donne che ne hanno abbastanza. È un patriarcato eroso, un fantasma del patriarcato che si nasconde nelle relazioni personali e nei luoghi di lavoro, un patriarcato che, marea dopo marea, ha un volto nuovo che abbiamo appena compreso: quello dell’uomo vittima. L’uomo che non si riconosce più. L’uomo che non sa più come prenderci. L’uomo che si sente in competizione con le donne. L’uomo che collabora fintanto che a farla da padrone è lui. Dall’ego-soggettivismo superomista alla prigione a cielo aperto della città delle donne. Dal furore alla disfatta. Povero uomo.

Come ci dicono le piazze recenti, tutti gli uomini sono responsabili. Io penso sia importante ribadire che tutti gli uomini sono responsabili delle azioni e dei comportamenti che condurranno da questo momento in avanti, singolarmente e collettivamente, perché qualcosa ora è davvero cambiato e bisogna guardare avanti per costruire un disegno comune. La dimensione collettiva sembra darci una prospettiva futura in questo momento, in cui la dimensione soggettiva è spesso associata a quella individuale nel senso di individualista, di solitaria, egoriferita, come la dimensione digitale dei nostri profili, come la solitudine che ognuna di noi sente quando si tratta di affrontare i problemi veri, solitudine che forse sentono anche gli uomini, frutto di un’impotenza generazionale.

Eppure credo che è proprio nella dimensione soggettiva, intima e personale che il cambiamento potrà avvenire. Cosa significa personale, che sentiamo nello slogan femminista il personale è politico, nell’epoca in cui la dimensione pubblica e privata si articola attraverso gli account? Forse bisognerebbe partire proprio da qui, cosa è personale per noi? Quell’io singolare proprio mio di Patrizia Cavalli, di cui mi riaffiorano ora i versi (2):

“Dentro il tuo mare viaggiava la mia nave

dentro quel mare mi sono immersa e nacqui.

Mi colpisce la novità della stagione

e il corpo che si accorge di aver freddo”.

Personale è forse partire da sé, come abbiamo imparato a fare qui in libreria, per scoprirsi sole e incomplete senza il sé dell’altra e dell’altro, personale è vuoto senza lo sguardo di chi ci guarda fuori da noi. Noi donne questo lo sappiamo: il nuovo bisogno di ricreare comunità reali e virtuali che siano uno spazio di parola alternativo ci racconta proprio questo. A Milano sono nati nuovi spazi di condivisione anche in luoghi che non sono deputati a incontri femministi. Questi momenti di autocoscienza in alcuni casi hanno scosso molte ragazze, che hanno preso coscienza della violenza subita da parte degli uomini, violenza fisica, verbale, emotiva, economica. Questo ha generato anche atteggiamenti di chiusura verso gli uomini, di inevitabile diffidenza, perché il nemico potrebbe essere tra noi, a casa, al bar o in ufficio. Al netto della positività che questa forte risposta sta generando nello scuotere le coscienze, la chiusura e alcune forme di nascente separatismo e radicalizzazione da parte delle donne mi preoccupano. Perché l’autorità femminile continui a circolare sempre di più abbiamo bisogno di farla sentire agli uomini anche e soprattutto con nuove forme di mediazione, che partano dalla dimensione relazionale.

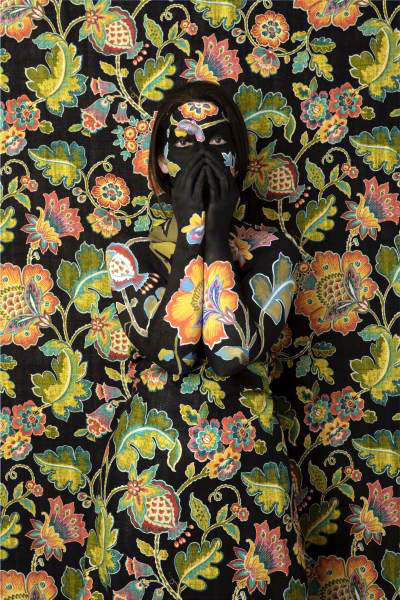

Le relazioni di potere contro cui combattiamo ogni giorno sono la radice di molti dei problemi che viviamo in prima persona. Sono relazioni, non corpi astratti a cui diamo il nome di società, come se in qualche modo fosse compito sempre di altri. Queste relazioni si basano sull’idea patriarcale di controllo, controllo dell’uomo rispetto al margine di azione di una donna, e a volte anche di donne rispetto ad altre donne. Controllo viene dalla parola francese contrôle ovvero contro registro, il che ci riporta alla vigilanza, a un occhio burocratico, ciò che appunta lo sguardo. Dello sguardo molto ci ha detto Luce Irigaray, e del potere maschile di guardare, del male gaze, sentiamo il peso in ogni momento. Lo sguardo maschile appunta ciò che facciamo quando ci vestiamo in un certo modo, ci mostriamo sui social, esprimiamo la nostra sessualità, mentre lavoriamo. Lo sguardo maschile ruba. Lo sguardo quantifica il nostro potere di scambio in quanto merce-corpo pensante e brillante nell’economia liberista.

È interessante quanto ha detto, nella conferenza del progetto “Elles x Paris Photo” lo scorso novembre 2023, la curatrice Nathalie Herschdorfer, cioè che forse non dovremmo più parlare di female gaze in opposizione e in risposta allo sguardo maschile, ma che abbiamo bisogno di altre parole. Di parole nuove per dire di noi, per parlare con gli uomini. Fintanto che le nostre parole non saranno diverse per raccontare cosa vogliamo e come lo vogliamo, non assisteremo alla svolta che intravediamo.

Mi piacerebbe che la nostra sacrosanta rabbia, che in questi giorni ha usato anche parole bellicose, si facesse innanzitutto produttiva, produttiva di un cambiamento che è qui nelle nostre mani e che dobbiamo cercare di attualizzare mostrando agli uomini che un dialogo è possibile. Che si può imparare con noi, ora. Che il mansplaining manifesto o meno è finito. Che il nostro approccio alle emozioni può rendere le loro e le nostre relazioni migliori. Che nuove pratiche nel mondo del lavoro e del fare arte sono a beneficio di tutti. Che anche per gli uomini è arrivato il momento di partire da sé e di chiedersi con noi: quando ci sentiamo davvero libere e liberi?

Anch’io, come tutte le donne, ho avuto a che fare con atteggiamenti violenti da parte di uomini, nelle relazioni e nel lavoro. Si è trattata di violenza psicologica e a volte economica. Non voglio dire che l’ho subita, perché non è stato così: ho capito, ho reagito, ho lottato. Ho creato uno spazio mio di lavoro e di vita in cui i vecchi metodi basati sulla sopraffazione non valgono più. Ancora oggi mi devo confrontare con uomini che cercano di sminuirmi, che fingono di non vedermi anche se guardano, che cercano di togliere valore alle mie idee perché tutto si basa sul principio che vali solo se dai, se produci, e se ti tolgono quello, non vali più nulla neanche tu. E invece prima ancora di dare, ci sono. Esserci basta. Starci. Riversarsi nel mondo come marea, senza contenersi. Il nostro pensiero e il nostro sentire non sono disgiunti da noi e hanno valore nello scambio, non nella valutazione. Agli uomini dico: questa sono io, e non ci sarà nessun diritto, nessuna legge, nessuna simmetria a farmi sentire amata. Ci sarà la complicità dello sguardo congiunto, ci sarà l’ascolto della nostra differenza.

Note

(1) Christine Bard, Une histoire féministe est-elle possible? La transmission universitaire, entre libertés et contraintes, Les cahiers du CEDREF, Parigi 2005.

(2) Patrizia Cavalli, Dentro il tuo mare, in L’io singolare proprio mio, Einaudi, Torino 1999.

La libertà di essere ovunque senza patimenti

di Cettina Tiralosi

(29 giugno 2023)

Ho partecipato volentieri, con curiosità, all’incontro di Via Dogana 3 in modalità online. Godo di questo mezzo per essere presente alle conversazioni in libreria alle quali, altrimenti, non potrei partecipare con la stessa frequenza, visto che vivo lontana.

L’essenza dell’amore è l’essenza del femminismo, è stato detto a un certo punto, nell’ordine femminile della madre, e occorre perciò, a mio avviso, darsi misura, altrimenti si rischia il ritorno in nuove forme subdole del sacrificio di sé in nome dell’amore, della passione per il mondo. Il patire nell’amare è sentire un disagio fisico o spirituale. Dove c’è patimento, ho imparato da femminista a prendere le misure, cioè le distanze di sicurezza per la mia incolumità e l’andamento del vivente: dove sento che c’è, esso non porta niente di buono, e se non si trova come rimediare, allora meglio desistere e lasciare lo spazio al silenzio, in attesa di tempi e momenti migliori per riproporre, per riproporsi.

L’amore femminile della madre non ammette sacrifici, ma cura di sé e delle altre e degli altri in relazioni necessarie e irrinunciabili, molto spesso inaspettate, ma soprattutto non a tutti i costi, altrimenti c’è chi approfitta dell’occasione e chiude il cerchio in una morsa, che già conosciamo, dell’amore come merce o risorsa vivente e infinita da sfruttare.

La mia ricerca di libertà da femminista di questo secolo consiste in questa misurazione continua e infinita, senza stanchezza e senza segni di insofferenza, senza ripensamenti, ma alleggerendo la portata, la consistenza all’essenziale, affinché scorra in libertà il pensiero e l’azione.

Questa è una scienza, basata sull’esperienza di sé e delle altre, riproponibile e che si può ereditare, attraverso testimonianze scritte o vissute e raccontate in presenza oppure online.

L’importante è rendersi conto e rendere conto in coscienza, in modo autentico, con chi si vuole e ovunque si presenti la possibilità di esserci.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.