Gli anni che cambiarono l’alpinismo – 4

di Enrico Camanni

(dall’aggiornamento a La storia dell’Alpinismo di Gian Piero Motti)

Lo spit sulle Alpi: rivoluzione e controrivoluzione

Proprio su quelle Dolomiti che negli anni Sessanta erano state bersagliate dal chiodo a pressione durante la stagione delle direttissime, lo spit fa dunque la sua timida comparsa, a piccoli passi, fieramente ostacolato – o comunque tenuto sotto controllo – anche dagli arrampicatori d’avanguardia. Analogamente nelle Alpi Centrali, soprattutto nel gruppo Masino-Bregaglia, l’etica alpinistica tende a frenare la diffusione del chiodo a espansione, forse influenzata dalle scorribande degli alpinisti cecoslovacchi sopravvissuti alla rigorosissima iniziazione delle torri di Boemia. A ovest, invece, si fa largo il vento della dissacrazione. L’espansione inarrestabile dello spit sul granito del Monte Bianco e sul calcare delle Alpi Svizzere è destinata a mutare, addirittura a stravolgere l’evoluzione dell’alpinismo.

A un profano il posizionamento di un tassello nella roccia può anche apparire un dettaglio irrilevante, perché in fondo si tratta sempre di metallo, come per un chiodo normale. Eppure la differenza si è rivelata sostanziale, in prospettiva storica, sociale, spettacolare e perfino commerciale. Il nocciolo della questione è infatti di natura estetica e «consumistica»: se un itinerario tradizionale, cioè superabile con chiodi normali o ancoraggi «naturali» (nut, friend), è costretto a seguire una linea di fessure forzando la parete nei suoi punti più deboli, una via attrezzata con il trapano e gli spit può salire quasi ovunque, dove la roccia è più bella, le difficoltà più omogenee, i colori più invitanti, l’approccio più comodo e la discesa più rapida e garantita.

Quella della discesa è una variabile fondamentale, anche dal punto di vista psicologico: un conto è salire carichi di zaino e scarponi verso la cima della parete, consapevoli che l’uscita in vetta è spesso preferibile a una ritirata, altro conto è arrampicare leggeri, con maglia tuta e scarpette, sapendo che quando si è stanchi si può tornare indietro, da qualunque punto, utilizzando gli ancoraggi per la corda doppia già predisposti lungo la via. In termini figurati, molti itinerari alpinistici «moderni» corrispondono a una falesia trasportata altrove, tra i ghiacciai, nell’affascinante ambiente dell’alta montagna, ma con il comfort, la sicurezza e indubbiamente il piacere dell’arrampicata in falesia.

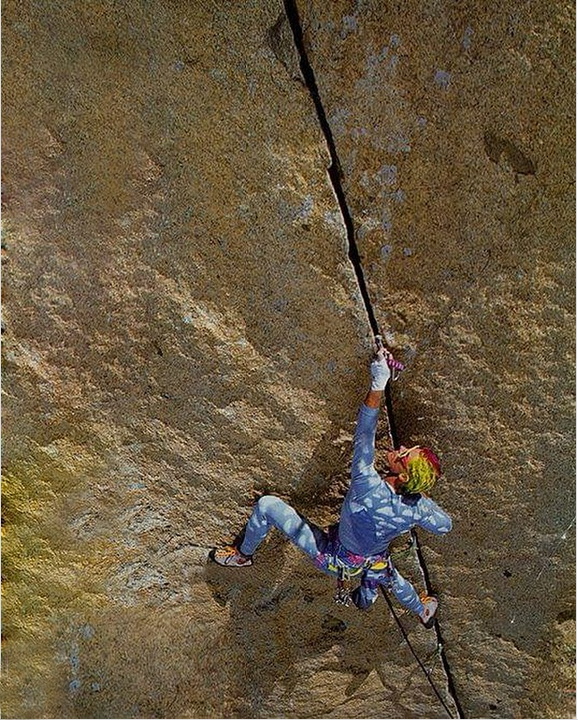

Queste considerazioni, che spiegano la stupefacente fortuna e la crescente popolarità riscosse dal chiodo a espansione in quota, nulla tolgono al contenuto tecnico dei nuovi itinerari. Se aperti dal basso, con un impiego degli spit limitato ai punti non proteggibili in altro modo, si tratta di realizzazioni di valore assoluto che – all’insegna dell’etica sportiva che vieta l’uso di qualunque ancoraggio per la progressione – hanno permesso un netto salto in avanti delle difficoltà sia sul calcare sia sul granito. Inoltre, con l’attrezzatura dal basso, l’incognita della caduta è tutt’altro che annullata e all’apritore sono richieste doti tecniche e psicologiche di tutto rispetto. Sta di fatto che oggi, sul Monte Bianco, si contino ormai a centinaia le vie attrezzate con il trapano, soprattutto sui satelliti del Mont Blanc du Tacul, sulle Aiguilles di Chamonix e sulle pareti dell’Envers des Aiguilles. Il maggiore artefice di questa «produzione», che spesso comporta un vero e proprio lavoro di fatica, è stato il ginevrino Michel Piola.

Classe 1958, arrampicatore dotato, metodico, intelligente e ambizioso, Piola si mette in luce alla fine degli anni Settanta con una via impressionante sul pilastro nord dell’Eiger e nel 1981 con la Direttissima al Naso di Zmutt, sulla parete nord del Cervino, in compagnia del fortissimo Pierre-Alain Steiner. Poi la sua attività cresce rapidamente sia in termini quantitativi che qualitativi, con una predilezione sempre più spiccata per il solare protogino del Monte Bianco. Nell’agosto del 1982, sul Pilone Centrale del Frêney, disegna con Steiner e Jöri Bardill una nuova linea a sinistra della via del 1961, piantando i tre spit più alti d’Europa. Sei giorni più tardi, sulle fantastiche placche del Grand Capucin, per lui e Steiner matura il tempo di Voyage selon Gulliver, classificato ABO inferiore: un’ironica abbreviazione di «abominable», che vuol dire «abominevole» e si colloca un gradino più in alto dello storico ED (Estremamente Difficile) della scala UIAA. La via comporta passaggi obbligatori di 6b (settimo grado). E sempre sul Grand Capucin, nell’estate del 1983, Eric Escoffier e Thierry Renault riescono finalmente a «liberare» la via Bonatti-Ghigo, uno dei primi itinerari su cui – a partire da Jean-Claude Droyer nel 1977 – si erano misurati gli arrampicatori della nuova scuola.

In seguito risulta sempre più difficile seguire l’opera di Piola, inarrestabile, quasi frenetica, come peraltro quella del concittadino-rivale Romain Vogler, l’elegante e colto ricercatore con il quale Michel divide i risultati più significativi. Ma c’è una ragione che spiega il relativismo di certe valutazioni: con il passare degli anni gli apritori di vie «moderne» assomigliano sempre meno agli austeri alpinisti del passato e si identificano sempre più come i pigmalioni dell’arrampicata. Chi traccia una via non è più quel personaggio che firma una «prima», come si firma un quadro, ma è soprattutto colui che apre ai ripetitori la possibilità di impegnarsi e divertirsi sul suo itinerario. Più è bella la via, più è apprezzato l’apritore. Di qui la popolarità e il gradimento di personaggi come Piola e Vogler (morto in corda doppia nel 1993), contro l’anonimato di altri fuoriclasse che arrampicano soltanto per se stessi.

Tra i più attivi compagni di Piola occorre ricordare soprattutto Daniel Anker, il maggiore conoscitore della parete nord dell’Eiger. Lo svizzero Anker vanta ben undici percorsi dell’Eigerwand, con tre vie nuove, due invernali e una prima solitaria sul Diedro Nord. È stato al Cerro Torre, al Fitz Roy e ha firmato la prima invernale della Direttissima del Naso di Zmutt, sul Cervino. In Svizzera i più instancabili e irriducibili piantatori di spit sono i fratelli Claude e Yves Remy, che dalle placche di Grimsel alle Prealpi francesi hanno setacciato quasi tutte le pareti disponibili, con una predilezione per la media montagna.

Nel massiccio calcareo del Rätikon, al confine tra Svizzera e Austria, si distinguono invece nettamente per impegno e continuità gli itinerari di Martin Scheel, perfezionati da Beat Kammerlander, con difficoltà fino al decimo grado. È la massima espressione dell’arrampicata alpina (anche se alcuni critici non se la sentono di definirla «alpinistica»), accanto alle straordinarie vie del Wendenstock: una muraglia lunga ben dodici chilometri, con altezze tra i 300 e i 900 metri, nelle Alpi di Uri. La parete del Wenden, che raggiunge i 3000 metri di quota, abbina la verticalità del Verdon alla grandiosità delle Dolomiti e consente una progressione estrema, con spit molto lontani, fino ai maggiori livelli dell’arrampicata contemporanea.

Sul granito del Monte Bianco il raggiungimento del fatidico grado 8 in scala francese è più problematico, per la quota ma soprattutto per la struttura della roccia. Comunque la barriera è già stata superata sia sui gendarmi dei Cosmiques (Aiguille du Midi) sia sul Trident du Tacul: Giovanni Bassanini, nel 1993, previa attrezzatura con friend e micro-friend. Per ora si tratta di singoli tiri di corda, come si usa nelle falesie di fondovalle. Di più ampio respiro è la ricerca di Manlio Motto, piemontese, che si è messo in luce nei primi anni Novanta con un’intensa attività sulle Alpi Occidentali, spesso in compagnia di Vogler. Ancora sul Monte Bianco, e ancora nell’estate 1993, si è giunti infine all’aberrazione di scolpire un appiglio artificiale nella roccia, sulla parete est delle Petites Jorasses (Piola e Benoit Robert, sul dodicesimo tiro della via Pantagruel): se questa tendenza avesse un seguito, risulterebbe perlomeno ridicolo parlare di arrampicata libera.

Ma granito non vuol dire solo Monte Bianco. Sui monti tra la Val Masino e la Val Bregaglia la ricerca alpinistica non si è affatto arrestata agli anni un po’ mitizzati della trasgressione, quando Ivan Guerini infrangeva il limite del sesto grado sul Precipizio degli Asteroidi in Val di Mello. Proprio sul Precipizio, e su altre decine di pareti anche più difficili e imponenti come i mille metri del Qualido, si è ulteriormente raffinata la tecnica da «big-wall», con evidenti riferimenti all’esperienza californiana. La comparsa discreta, ma talvolta determinante dello spit, ha consentito la realizzazione di innumerevoli itinerari di elevato impegno e livello tecnico, con frequenti bivacchi e lunghe permanenze in parete. Si tratta di un alpinismo forse un po’ datato, iniziatico, sicuramente non «vendibile» ed esportabile come le smaglianti invenzioni francesi, ma esemplare dal punto di vista esplorativo. Per questo la fama di certi itinerari non ha mai superato i confini dell’ambiente lecchese e valtellinese.

I maggiori protagonisti della ricerca sul Badile e dintorni sono stati i lombardi Tarcisio e Ottavio Fazzini, Norberto Riva, Livio e Tita Gianola, Paolo Vitali, Sonja Brambati e Adriano Carnati, divisi tra i due forti gruppi di Premana e di Lecco sotto la rispettiva leadership di Tarcisio Fazzini (morto in montagna nel 1990) e di Paolo Vitali; le guide Franco Giacomelli e Renata Rossi si sono dedicati in particolare alle pareti dell’Albigna. Ma ecco la storia dell’ultimo decennio. Nel luglio 1982 si conclude il periodo d’oro dei rinnovatori valtellinesi, con il nucleo storico dei Sassisti di Sondrio ancora una volta in azione: Antonio Boscacci, Paolo Masa e Jacopo Merizzi risolvono il grandioso problema del Qualido con la via Il Paradiso può attendere, un concentrato di libera e artificiale tra i più impressionanti delle Alpi; negli stessi giorni, Guido Merizzi e Giuseppe Miotti salgono le fessure sinuose della Costiera dell’Averta, battezzando Soli di ghiaccio un elegante e futuristico itinerario all’insegna dell’arrampicata libera (niente chiodi, solo nut e friend).

Poi entrano in gioco le nuove generazioni. Sulla solitaria e severa parete nord-ovest del Pizzo Badile, il 16 e 19 agosto 1985, i due Fazzini e Tita Gianola risolvono con la via Ringo Star quello che qualcuno definisce l’ultimo problema logico della montagna; l’itinerario sarà ripetuto nell’inverno 1992 da Guido e Massimo Lisignoli. L’estate seguente i due Fazzini di Premana ritornano con Livio Gianola e aprono la Diretta al Pilastro a Goccia, una via estrema con passaggi fino al VII+: «La nostra etica è molto severa, “in libera a tutti i costi”, anche se poi al settimo tiro faremo dei pendoli da far rabbrividire i migliori “habitués” del Capitan (Renata Rossi, Badile sogno nel granito, Albatros, 1989)». Poi, nel 1987, si spostano sulla parete est-nord-est e firmano la Diretta del Popolo, 600 metri di fessure senza respiro. Intanto, sull’adiacente e corteggiata parete nord-est, operano i lecchesi: Vitali, Carnati e Brambati, nell’agosto 1986, trovano lo spazio per le belle vie Peter Pan e Neverland, entrambe nel settore di destra; nel luglio 1987 vi aggiungono Diritto d’autore, con pochi spit in più.

Solo il trapano, ormai, sembra poter dire qualcosa di nuovo sulla sfruttatissima parete: ne fanno uso e probabilmente abuso – in modo inedito per la zona – gli svizzeri Bruno e Kurt Müller e Hans Zgraggen nell’estate 1991, aprendo Another Day in Paradise: 120 spit per 25 tiri di corda. Di ben altro tenore e di ben altro stile si era rivelata, nel 1989, l’impresa di Tarcisio Fazzini, Norberto Riva e Sabina Gianola sulla splendida parete del Picco Luigi Amedeo, in alta Val Masino: la via Elettroshock, con difficoltà fino al 7b della scala francese e passaggi obbligatori di 7a, è paragonabile alle più difficili realizzazioni delle Alpi Occidentali.

Le vie di Fazzini, pur facendo uso di alcuni spit, sono improntate a una concezione classica, neo romantica, dove la linea logica della roccia resta determinante ai fini della progressione. Con Vitali e compagni, ad iniziare dalla Transqualidiana del 1989 fino alla Galactica del 1992, si assiste invece a un’evoluzione in senso transalpino. Queste complesse vie sul Qualido, che tra l’altro hanno visto la partecipazione del «vecchio» leone Gianni Rusconi, dimostrano una tendenza alla costruzione dell’itinerario, su tracciati assolutamente inconcepibili con la mentalità tradizionale. L’indiscutibile merito di Vitali, a cui alcuni contestano il metodo troppo «himalayano» di apertura, è l’aver dimostrato che si può passare in arrampicata libera (la percentuale è di circa l’ottanta per cento) là dove chiunque avrebbe giurato sul predominio incontrastato dell’artificiale.

Solitarie e invernali a due velocità. I concatenamenti sulle Alpi

Negli anni Ottanta diventa sempre più difficile inquadrare un’ascensione solitaria, o un’ascensione invernale sulle Alpi: gli straordinari progressi atletici e tecnici dei giovani alpinisti, infatti, permettono loro di ridicolizzare i tempi delle precedenti ascensioni, «concatenando» (dal francese «enchaîner») anche più di un itinerario e anche più di una parete in una sola giornata. Sono gli exploit che, in Francia, conquistano i telegiornali e le copertine dei settimanali. Ma attenzione al tranello: questi campioni conoscono bene o benissimo il terreno sul quale si muovono, arrampicano senza un chilo di troppo e sono spesso assistiti psicologicamente dall’elicottero, anche per esigenze fotogiornalistiche. È nato l’alpinismo sportivo, una pratica tipica del nuovo decennio.

Accanto a queste performance con il cronometro, dove l’incognita del record ha sostituito l’incognita dell’itinerario, c’è ancora chi porta avanti un’evoluzione di stampo classico, muovendosi su nuovi «sentieri», senza l’elicottero e senza il clamore dei media. La scalata solitaria, in questo senso, è forse la massima espressione di quanto può offrire l’alpinismo contemporaneo: quasi tutti i grandi nomi ci si sono cimentati. Naturalmente i tempi delle loro realizzazioni, sia estive sia invernali, non possono essere raffrontati a quelli dei concatenamenti sportivi, anche se molti commentatori sono caduti nella trappola del confronto.

Dolomiti: dopo le eccezionali ripetizioni solitarie del romano Pierluigi Bini, che chiudono gli anni Settanta e aprono una nuova prospettiva, il veneto Lorenzo Massarotto si colloca come il più singolare interprete del nuovo decennio: schivo, misterioso, refrattario a ogni spettacolarizzazione e a ogni compromesso, si attiene a un’etica rigorosamente tradizionale ed è l’erede simbolico di Enzo Cozzolino. La sua attività non è assolutamente quantificabile in poche parole, anche perché tetragona a ogni divulgazione. Tra le righe, in un alone di leggenda, emergono imprese fuori dal tempo, come la prima solitaria invernale del diedro Philipp-Flamm alla Punta Tissi portata a termine in tre giorni e mezzo nel dicembre 1988.

L’altro protagonista è Maurizio Giordani: il 19 agosto 1985, in poco più di quattro ore, sale Tempi moderni in Marmolada senza corda e in arrampicata libera. Replica nel gennaio 1989 con la Supermatita di Manolo al Sass Maor e il 3 agosto 1990 con la via Attraverso il Pesce. Tre miti per un uomo solo. Intanto anche l’ultima generazione si interessa alle solitarie di estremo livello, privilegiando la roccia compatta e solare. Il vicentino Pietro Dal Prà, classe 1971, affronta e risolve nell’estate 1993 i due problemi più scottanti del momento: lo Specchio di Sara sulla Marmolada (che lo stesso Dal Prà aveva già superato «a vista»: 7c) e la via Agenti di scorta dei giudici Falcone e Borsellino sulla Tofana di Mezzo, 7b. Le altissime difficoltà gli impongono l’autoassicurazione e un inevitabile ricorso all’artificiale.

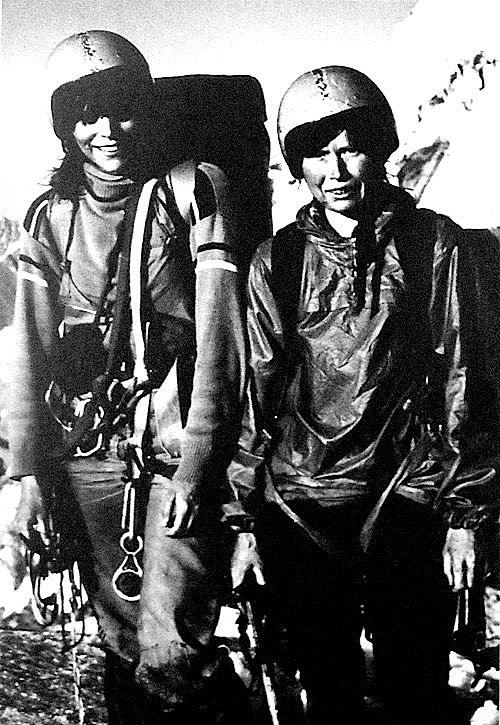

Pizzo Badile: nell’inverno 1982 due cecoslovacche tutte sole – Zuzana Hofmannová e Alena Stehlíková – salgono la temuta via degli Inglesi di Mike Kosterlitz (hanno già al loro attivo l’invernale della via degli Amici sulla Nord-ovest della Civetta). È una tappa significativa per la storia dell’alpinismo, non solo femminile, ma non ci sono giornalisti pronti a raccontarla. Delle solitarie di Sergio Savio, Antonello Cardinale e Alessio Bortoli sulla stessa Kosterlitz al Badile si sa anche meno (cioè non si sa nulla) e la «mediatizzazione» non sembra interessata al granito delle Alpi Centrali.

Monte Bianco: nel 1980 agisce il torinese Marco Bernardi, una figura per molti versi speculare a quella di Bini. La sua solitaria più prestigiosa è la via di Giusto Gervasutti sulla parete est delle Grandes Jorasses, superata rapidamente ed elegantemente in agosto, ma il ruolo di Bernardi va oltre il valore delle sue realizzazioni. Come Bini, è un personaggio di cerniera tra il «vecchio» alpinismo e la «nuova» arrampicata atletica.

Con gli allenamenti e con la disciplina sportiva si riducono i tempi, si attenuano le inibizioni, si passa con scioltezza sulle grandi difficoltà del passato. Si abbassa vertiginosamente anche l’età degli alpinisti: nell’estate del 1981 lo sconosciuto francese Thierry Volpiatto, di appena 17 anni, sale sia il Pilone Centrale del Frêney sia lo sperone Walker alle Grandes Jorasses, senza un compagno e senza neppure bivaccare. L’alpinismo diventa un affare da sportman, per ragazzi che possono permettersi di arrampicare e soprattutto di allenarsi a tempo pieno, con metodi sempre più scientifici. È la situazione tipica di tutti gli sport competitivi, ma per l’alpinismo è una rivoluzione.

Il 30 giugno 1982 Christophe Profit, un giovane di 21 anni in servizio presso la Gendarmerie de Haute Montagne di Chamonix, si inoltra sulla straordinaria via di Hemming e Robbins al Petit Dru. Sono già le 13 e lo attendono i 1100 metri della parete ovest, riscaldata dal sole del pomeriggio. Una cordata veloce difficilmente riesce a superarli in giornata. Profit, che arrampica senza corda con uno zainetto da passeggiata e un sacchetto di magnesite alla cintura, raggiunge la cima alle 16.10, cioè in poco più di tre ore. Ha battuto perfino i canonici 300 metri all’ora degli escursionisti! Il mondo alpinistico è sbalordito, come se fossero atterrati i marziani, ma Profit candidamente dichiara alla stampa: «Non avevo intenzione di battere un tempo, né per l’exploit né per la gloria: questa gara era soltanto con me stesso (Yves Ballu, Gli alpinisti, Mursia, 1987)».

Gloria o non gloria, l’alpinismo da quel giorno è cambiato. In Francia nessuno si cura più di chi si spella le dita su qualche parete nascosta, lontano dai riflettori. Elicotteri, telecamere, giornali e telegiornali sono tutti per il nuovo campione, che ha ridestato nel grande pubblico l’interesse per la montagna. Nessuno, per esempio, si accorge che nella stessa estate lo sloveno Franček Knez ha salito la Nord dell’Eiger in 6 ore (300 metri all’ora anche per lui!), mentre la comunità alpinistica applaude, l’estate seguente, le stupefacenti 4 ore e 50 minuti dell’austriaco Thomas Bubendorfer. È solo una questione di promozione.

Ormai la via è segnata, ed è la via della velocità. Dopo Profit, sul Petit Dru, gli altri due fuoriclasse francesi Eric Escoffier e Daniel Lacroix concatenano in giornata la Diretta americana e il pilastro Bonatti. Profit, nel febbraio del 1984, addomestica l’interminabile cresta integrale di Peutérey in 32 ore e nel luglio seguente gli rispondono ancora Escoffier e Lacroix: Americana al Petit Dru e sperone Walker alle Grandes Jorasses in un solo giorno. Poi Profit, in agosto, supera in giornata i quattro piloni del Frêney con Dominique Radigue.

Nel 1985 si riapre la corsa sulle tre grandi Nord: Cervino, Eiger e Grandes Jorasses. Il 25 luglio Profit realizza il suo progetto da fantascienza di concatenarle in giornata: 4 ore per il Cervino, 6 ore e 45 minuti per l’Eiger, poco più di 4 ore per il Linceul. Per gli spostamenti usa l’elicottero. Ma non è finita: nel marzo 1987 Profit ed Escoffier si inseguono sulle stesse pareti in pieno inverno, seguendo il rituale di una nuova sfida. La spunta Christophe, che in 42 ore liquida lo sperone Croz alle Grandes Jorasses, l’Eiger e il Cervino. Escoffier, leggermente in ritardo, non riesce a completare il trittico.

Nell’estate, infine, l’astro nascente Alain Ghersen inventa e realizza un concatenamento a dir poco originale: 49 ore da Parigi alla vetta del Monte Bianco, passando per un blocco di 7b a Fontainebleau, un 8a+ a Saussois e la cresta integrale di Peutérey. Coloro che hanno ammirato Ghersen alle gare di arrampicata di Arco e di Bardonecchia comprendono che il matrimonio tra alpinismo e sport non è mai stato così vicino. La conferma arriverà nel 1990, quando il fuoriclasse concatenerà in 66 ore consecutive la Diretta americana ai Drus, lo sperone Walker e ancora l’Integrale di Peutérey; sulle Jorasses e sulla Peutérey lo precederà di due giorni l’altro francese Fred Vimal (parapendio e auto per gli spostamenti).

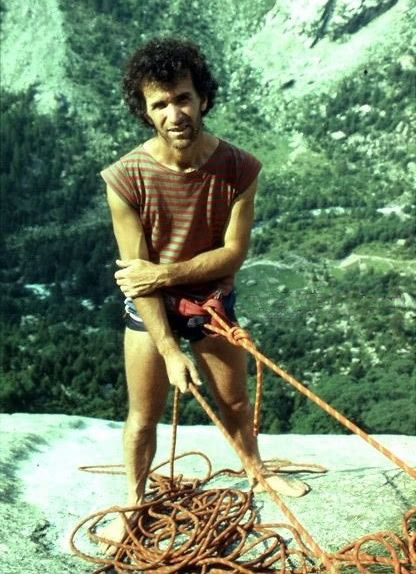

Intanto l’alpinismo di velocità è approdato anche oltre oceano, nella valle di Yosemite, dove lo statunitense John Bachar con il canadese Peter Croft e i due svizzeri Romain Vogler e Xavier Bongard ridicolizzano i tempi del passato: Capitan e Half Dome in giornata, quattro vie storiche sul Capitan (104 lunghezze di corda) in una settimana, West face ed East buttress in un solo giorno. Nel 1988 l’americano Todd Skinner riesce finalmente a salire in completa arrampicata libera la leggendaria via Salathé al Capitan: difficoltà estreme di grado 5.13 USA (IX+). Nella stessa stagione Bongard porta a termine due solitarie allucinanti: Jolly Roger e Sea of Dreams. Fuori dal «Mare», dopo dodici tiri di A5 e possibili cadute di trenta metri, anche l’imperturbabile svizzero ammette: «È la via che mi ha messo più paura di tutta la mia vita (Alp n. 51)».

Sulle Alpi, ormai, non solo si arrampica a due velocità, ma si comunica anche su due lunghezze d’onda differenti. L’esempio più eclatante è il modesto e silenzioso Tomo Česen, che nel marzo 1986 – ignorato dai media – sale in sordina e in sei giorni le tre Nord, esattamente un anno prima di Profit. L’exploit è fuori discussione, i tempi dello sloveno non si discostano poi di molto da quelli del francese (12 ore per l’Eiger di notte, 4 per il Linceul alle Jorasses e 10 per il Cervino, ancora di notte, con cattive condizioni meteorologiche), ma la mancanza di sponsor e i prosaici spostamenti in automobile giocano un brutto scherzo alla notorietà di Česen. Eppure il giovane, per gli specialisti, è tutt’altro che una sorpresa; ha già concatenato in un giorno e mezzo due vie importanti come lo sperone Walker e la McIntyre sulle Grandes Jorasses ed è pronto per una solitaria ancora più severa, che concluderà in 14 ore nell’estate del 1987: la durissima via dei Cecoslovacchi (Stanislav Glejdura e Jan Porvazník) sul fianco sinistro dello sperone Croz.

Altri esempi ispirati alla tradizione classica sono quelli della guida valdostana Marco Barmasse, che nell’estate del 1985 percorre in 15 ore le quattro creste del Cervino, e dei due svizzeri André Georges ed Erhard Loretan, che nel febbraio 1986 uniscono in una fantastica traversata non stop 38 cime del Vallese, dal Dôm de Mischabel al Weisshorn, con 30 vette oltre i 4000 metri. Spiega Loretan: «I concatenamenti sono l’evoluzione logica dell’alpinismo e non sono in contraddizione con la filosofia dell’alpinismo classico. La spinta di base è la stessa, ma la ricerca non è più indirizzata alla via nuova quanto al miglioramento delle tecniche che permettono di percorrere in modo nuovo gli itinerari già conosciuti (Alp n. 28)».

Nelle prestazioni classiche non compare mai l’elicottero, ma per gli scozzesi Simon Jenkins e Martin Moran non è «lecita» neppure l’automobile: è in bicicletta, infatti, che concatenano tutti i Quattromila delle Alpi dal 23 giugno al 13 agosto 1993. C’è infine un campione francese «sui generis», Patrick Bérhault, che per puro gusto personale mette insieme la cresta di Peutérey fino al Colle, il Pilone Centrale del Frêney, il Mont Maudit, il Mont Blanc du Tacul e tutte le Aiguilles di Chamonix (settembre 1991, solo, in 3 giorni e mezzo) e poi concatena con Fred Vimal la parete ovest dell’Aiguille Noire, il pilastro del Pic Gugliermina e il Pilone Centrale in giornata, nell’agosto del 1992. E c’è un americano ultraquarantenne, Jeff Lowe, che nell’inverno del 1991 si permette di tracciare una nuova diretta sull’Eigerwand, a sinistra della via dei Giapponesi. «Era un mio vecchio sogno da ragazzo» racconta al ritorno. L’itinerario si chiama Metanoia e le tre lunghezze chiave di A4 e A5 la dicono lunga sul self-control di questo solitario d’oltre oceano.

Ma i francesi sono indubbiamente i più attivi realizzatori sulle Alpi Occidentali, in quest’ultimo squarcio di secolo. In Delfinato il quasi sconosciuto Christophe Moulin, alla fine di dicembre del 1992, dà ossigeno a un alpinismo d’altri tempi, concatenando in solitudine la severa Diretta Renaud sulla parete nord della Meije e la storica Gervasutti-Devies sulla Nord dell’Ailefroide. Non è il granito da spot del Monte Bianco; a un certo punto la roccia insidiosa, devastata dai crolli, lo costringe a una progressione esasperante, con quattro tiri di corda in un solo giorno: «Avevo l’impressione di essere un elefante in un negozio di porcellane» dirà a valle. Dopo una settimana bianca molto intensa, ritrova il pallido sole di fine anno in vetta all’Ailefroide.

L’altro Christophe – il piccolo Jean-Christophe Lafaille di Gap, atleta ai vertici dell’arrampicata sportiva – è la più concreta promessa per gli anni Novanta. Si rivela nell’agosto 1990, appunto, con la prima solitaria della celebratissima Divine Providence al Grand Pilier d’Angle, salita da Gabarrou e Marsigny e «liberata» da Ghersen e Renault. Poi, nell’agosto seguente, ritorna sul Pilier e forza lo «Scudo» per una via nuova; ma non basta: sempre solo, senza radio, raggiunge il Pilone Centrale e conclude la sua curiosa ascensione al Monte Bianco firmando un secondo itinerario di alta difficoltà. È il proseguimento ideale dell’impresa di Nicolas Jaeger, che nel 1975 aveva inaugurato la sfida dei concatenamenti unendo il Pilier d’Angle e il Pilone attraverso i due itinerari classici. Ma è il 1992 l’anno più intenso per Lafaille: in febbraio è sul Grand Capucin (Directe des Capucines), in aprile inventa e percorre una nuova via sullo sperone Croz delle Grandes Jorasses, poi parte con Pierre Béghin verso la grande e tragica esperienza dell’Annapurna. La morte del compagno lo segna in profondità, distilla la sua inclinazione visionaria, gli apre una nuova realtà.

Il personaggio pubblico degli anni Novanta è una donna dagli occhi verdi: Catherine Destivelle. La scalatrice più affermata della storia conquista le copertine di Paris-Match, ma soprattutto riesce a competere sul campo con l’avanguardia maschile e maschilista della montagna. Dopo un’adolescenza alpinistica e un lungo entusiasmante intermezzo di arrampicata sportiva (storica, nel 1985, la sua vittoria alle prime gare di Bardonecchia), intorno ai trent’anni la parigina ritorna alle grandi pareti. Lo fa da sola, nell’estate del 1990, scalando in appena 5 ore il pilastro di Walter Bonatti al Petit Dru. Il suo exploit viene filmato dall’elicottero. L’anno seguente, emulando le gesta del maestro, ritorna sul Dru e in undici giorni di delicata arrampicata solitaria apre un nuovo itinerario (per la verità un po’ forzato) sull’immensa parete ovest. Nessuna donna ha mai fatto altrettanto, pur con le indubbie facilitazioni dell’elicottero e del conforto via radio. Ormai è pronta per i grandi cimenti invernali e in due stagioni – 1992 e 1993 – supera con sicurezza ed eleganza l’Eigerwand e lo sperone Walker. Gli obiettivi e le telecamere sono tutti per lei. In vetta alle Grandes Jorasses riceve in omaggio un bignè al caffè.

In verità c’è un’altra signora che «corre» senza compagni sulle pareti più celebri delle Alpi, ma il suo nome – Alison Jane Hargreaves – è sconosciuto anche agli specialisti almeno fino al 1993. Nell’estate l’alpinista del Derbyshire (due figli) si mette in luce scalando in poche settimane il Linceul alle Grandes Jorasses, la Nord del Cervino, la Nord-est dell’Eiger, la Nord-est del Pizzo Badile, la Nord del Petit Dru e la Nord della Cima Grande di Lavaredo: 23 ore e mezzo totali effettive. È un elenco che lascia senza fiato, tanto più che le ascensioni sono state compiute senza autoassicurazione. In autunno la Hargreaves supera lo sperone Croz, facendo uso dell’elicottero.

Eiger, Jorasses e Petit Dru ritornano ogni volta sulla ribalta, perché rispondono alle esigenze del mercato e ai canoni dello spettacolo. La popolarità ha le sue regole e certe pareti, evidentemente, «vendono» di più. Ma questi vincoli e questo conformismo – che il «triangolo dell’obbedienza» (alpinista, sponsor, mass media) impone ai protagonisti più in vista – va via via a sfumare mentre ci si allontana dal Monte Bianco. Nelle Alpi Centrali, per esempio, i concatenamenti hanno riscosso un tiepido interesse, con due prestazioni che rappresentano la classica eccezione: Floriano Castelnuovo e Danilo Valsecchi, nell’estate 1986, sul pilastro nord-ovest del Céngalo, sulla via Marimonti alla Punta Sertori e infine sul Pizzo Badile (con discesa per lo spigolo nord e risalita per la via Cassin) in 16 ore complessive; Guido Lisignoli, nell’estate 1992, sullo stesso pilastro del Céngalo, sulla via di Mario Pinardi, G. Molinato e C. Riva (1932) allo spigolo est-nord-est della Punta Sertori e sulla Cassin al Badile in 7 ore.

Sulle Dolomiti, ancora una volta, la situazione è più complessa. Da una parte ci sono i concatenamenti squisitamente alpinistici di Ermanno Salvaterra nel gruppo di Brenta e di Karl Grossrubatscher sul Sassolungo, insieme all’invenzione di Marcello Cominetti e Marco Fanchini: pilastro Costantini alla Tofana di Rozes, Lacedelli alla Cima Scotoni, Gran Muro e Pilastro di Mezzo al Sass dla Crusc in meno di 8 ore, il 1° settembre 1987. Nessuno di questi atleti usa mezzi «integrativi» – come il deltaplano, il parapendio o l’elicottero – per gli spostamenti. Ma c’è anche la prestazione supermediatizzata di Thomas Bubendorfer, che il 7 agosto 1988 concatena la via Cassin alla Cima Ovest di Lavaredo, la Comici alla Cima Grande, la Helversen alla Cima Piccola, la Schwalbenschwanz alla Marmolada d’Ombretta e parte della via Niagara al Sass Pordoi, slegato, in giornata, facendo ampio uso dell’elicottero. L’impresa solleva un polverone di critiche e resta un episodio isolato, se si esclude l’applaudita «corsa» degli altoatesini Hans Kammerlander e Hans Peter Eisendle, nell’estate del 1991, dalla Nord dell’Ortles alla Nord della Cima Grande in giornata, con la bicicletta. Lo sponsor è comunque determinante.

I due maggiori interpreti dell’arrampicata veloce in Dolomiti sono Manrico Dell’Agnola e Alcide Prati, specialisti del gruppo del Civetta. Dell’Agnola sbalordisce gli osservatori quando, il 21 agosto 1989, concatena in 6 ore tutte le vie classiche della Torre Venezia: Tissi, Ratti, Andrich, Livanos e Castiglioni. Il 25 agosto 1990 sale con Prati il diedro Philipp-Flamm e la via Solleder sulla parete nord-ovest della Civetta in giornata, con spostamento a piedi. È un’impresa da fantalpinismo, eguagliata soltanto dal concatenamento Busazza (spigolo ovest) e Agnèr (spigolo nord) dell’estate 1993, con spostamento in mountain bike. I tempi di scalata? 3 ore e mezzo per i 1100 metri della Busazza e 4 ore per i 1600 metri dell’Agnèr, tutto in giornata.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

“Intanto l’alpinismo di velocità è approdato anche oltre oceano, nella valle di Yosemite, dove lo statunitense John Bachar con il canadese Peter Croft e i due svizzeri Romain Vogler e Xavier Bongard ridicolizzano i tempi del passato.”

Ragionando con questo metro di giudizio, anche i moderni velisti oceanici ridicolizzano i tempi impiegati da Cristoforo Colombo.