Da “mostri” a presenze fragili, hanno condizionato le sorti delle guerre, le rotte dei commerci e la fantasia degli uomini. I ghiacciai sono il termometro più visibile del cambiamento climatico e la loro fulminea sparizione è la rappresentazione più inequivocabile dello squilibrio ambientale.

Il giardino perduto

di Enrico Camanni

(pubblicato su La Rivista del CAI, n. 15, luglio 2025)

Per qualcuno è un profumo d’infanzia, la memoria del passato; per altri il ricordo delle favole; per altri ancora il tempo dell’innocenza. Per i bambini walser era la valle incantata e nascosta dietro la cresta del Monte Rosa, mentre per i viaggiatori romantici furono i tramonti dorati sulle rovine del Bel Paese, o più tardi il giardino delle Rose del Catinaccio. Per tutti è stato un giardino incantato in cui la gente viveva in pace, il vino non faceva male e la primavera non finiva mai. Gli adulti di ogni epoca hanno desiderato e rimpianto il loro eden perduto, che in fondo è il rimpianto della gioventù.

Le leggende delle Alpi sono ricche di “racconti del ghiaccio” incentrati sulla Valle Perduta. Seguono quasi tutti lo stesso canone narrativo tra l’alta Savoia e il Vallese, focalizzandosi sul Monte Rosa e sconfinando talvolta sulle Alpi centrali e orientali. L’esito è sempre ugualmente tragico: il giardino incantato è devastato dal gelo o dalla sventura, e i montanari ne sono privati a causa dei loro peccati. Le parabole del ghiaccio, di origine controriformista, sostengono che l’avanzata del gelo durante la Piccola età glaciale, tra il 1500 e il 1700, punì la stoltezza degli uomini. I ghiacciai sono interpretati come i castighi di Dio che divorano la pace e l’indifferenza dei montanari.

Le leggende e i “mostri”

“Una sera d’autunno — racconta la leggenda —, al cader della notte, un povero vecchio con un bastone in mano arrivò alla dolce città di Félik, sotto il Monte Rosa, e chiese da mangiare e un po’di fieno o di paglia per passarvi la notte. Lo misero spietatamente alla porta, dopo averlo preso in giro e maltrattato. Il mendicante attraversò la città e si diresse verso il colle, ripetendo queste parole: «Stasera nevicherà, domani nevicherà, dopodomani nevicherà e la città maledetta non si salverà più!».

«Vattene!», gli gridava la gente. «Ritirati, uccello del malaugurio! Profeta sinistro! Che la tua magra carcassa porti via la sua l’ombra dalla nostra città!».

Il poveretto passò il colle e la sera stessa cominciò a cadere neve rossa come il sangue. Eppure gli abitanti passarono la notte nei piaceri. Intanto continuava a nevicare e l’indomani nessuno poté uscire di casa. Nei giorni seguenti la neve scese ostinatamente seppellendo per sempre la città sotto il suo lenzuolo e formando quello che oggi si chiama il ghiacciaio del Félik… “.

Esiste anche una versione ambientata sul Bernina.

“Una volta, là dove sorgono i ghiacciai, c’era un grande pascolo alpino di proprietà d’un certo Rospo, brutto e ricco avaro di fondovalle. Un giorno, mentre stava pascolando le greggi in compagnia d’un servitore, venne avvicinato da un mendicante che gli chiese qualcosa da mangiare. Per fargli sentire tutto il suo disprezzo, il Rospo ordinò di versargli un po’di latte nel truogolo delle bestie. Il servo, invece, diede al mendicante la sua scodella piena di latte appena munto. Dopo molti ringraziamenti il mendicante raccomandò al servo di fuggire subito dal pascolo e sparì. Il garzone non se lo fece ripetere due volte, prese le sue cose e, senza ascoltare le urla del padrone, se la diede a gambe. Quasi subito incominciò a nevicare… e l’indomani tutta la malga era un immenso ghiacciaio. Si dice, tra l’altro, che di notte non sia raro sentire, tra i seracchi, l’urlo del cattivo che chiama la sua cagnetta perché venga a scaldarlo. Invano“.

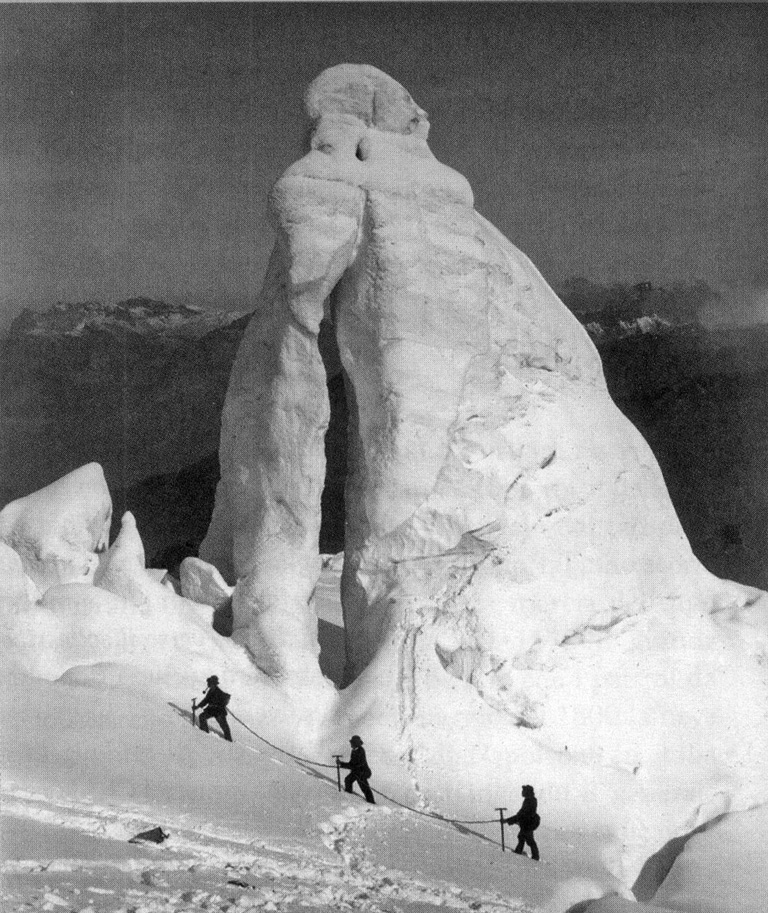

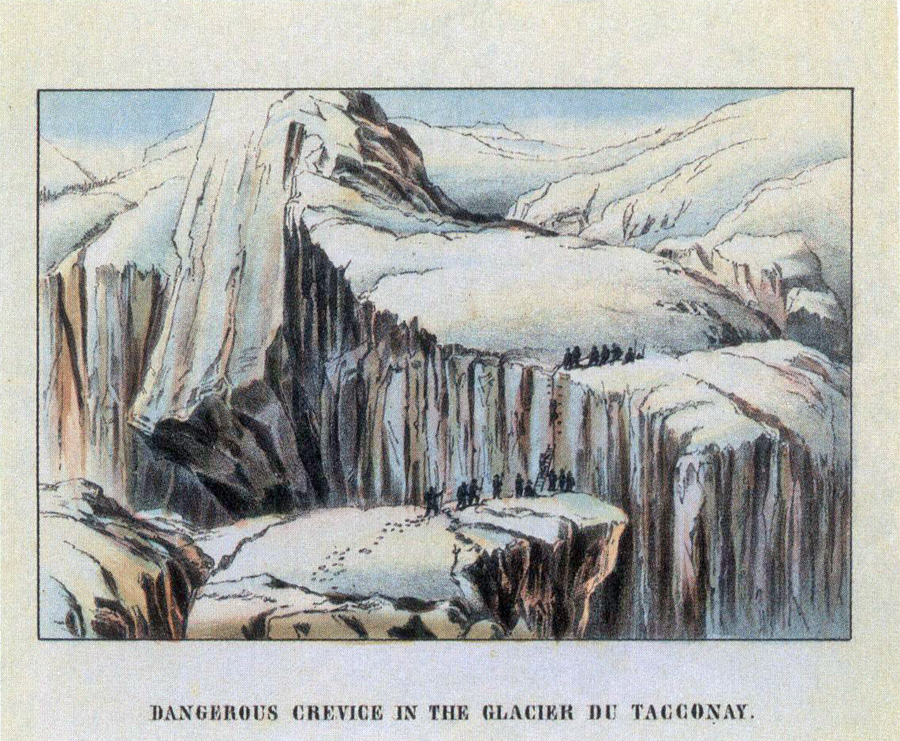

Quando, alla fine del Medioevo, i ghiacciai cominciano a crescere per il raffreddamento climatico, nessuno sa spiegare l’avanzata di quei “mostri” che in passato erano sempre stati immaginati come draghi capaci di ingoiarsi i pascoli e i campi, insidiando perfino i villaggi. Non si sapeva niente delle glaciazioni, di come si fossero formate le valli e gli anfiteatri morenici, di come crescessero e smagrissero i ghiacciai, a che velocità si spostassero. Niente di niente. Il mondo dei ghiacci e le scienze della Terra erano misteri (per lo più dolorosi) affidati a bizzarre interpretazioni.

L’uomo e il ghiaccio

Il rapporto dell’uomo con il ghiaccio ha origini antiche. Le ondate di freddo e di gelo hanno cambiato le rotte delle invasioni e condizionato le sorti delle guerre fin dai tempi di Alessandro Magno, tre secoli prima di Cristo, quando storia e mito narrano che una nevicata frenò la marcia del capo macedone verso l’India. Nell’inverno del 1572 il grande gelo aiutò gli archibugieri olandesi a beffare con i pattini da ghiaccio l’esercito spagnolo. A metà maggio del 1800 la neve e il ghiaccio ostacolarono la discesa di Napoleone in Italia dal Colle del Gran San Bernardo, costringendo il generale Marmont a impiegare slitte e tronchi d’albero per trasportare i pezzi dei cannoni.

In pieno Novecento, durante la Prima guerra mondiale, l’inverno trasformò il fronte alpino in una frontiera dai caratteri himalayani. Il ghiaccio e le basse temperature furono i nemici più seri da combattere nel corso della Guerra bianca. L’abitudine ai rigori della montagna e la forza di sopravvivenza dei soldati contarono assai più delle armi e delle strategie, come raccontano le incredibili azioni dall’Ortles all’Adamello, senza dimenticare la “città” scavata dagli austriaci nel ghiacciaio della Marmolada, con l’illuminazione elettrica e la linea telefonica. La lezione del ghiaccio si ripeté nella Seconda guerra mondiale con la tragica ritirata di Russia, quando le tormente, la fame e il gelo siberiano annientarono la resistenza dei giovani militari allo sbaraglio: “Non ho il coraggio di parlare ai miei compagni di case, di vino, di primavera — scrive Mario Rigoni Stern ne Il Sergente della neve -. A che gioverebbe? A buttarsi sulla neve e dormire e sognare queste cose e poi svanire nel nulla, nel niente, e sperdersi, sciogliersi con la neve a primavera nell’umore della terra“.

In tempo di pace il ghiaccio ha condizionato le rotte dei commerci navali dall’estremo Nord al più selvaggio Sud del pianeta, il ghiaccio ha ispirato architetture e favorito futuristiche tecnologie, modificando gli stili di vita dei popoli del freddo e generando adattamenti e risposte. I ghiacciai polari, descritti come le ultime macchie bianche del pianeta, hanno acceso le sfide dell’esplorazione difendendo le frontiere della geografia e soffiando sul mito dell’ultima Thule. Oltre il confine della conoscenza svanivano le certezze della scienza e iniziavano le visioni degli avventurieri.

Spiritualità romantica

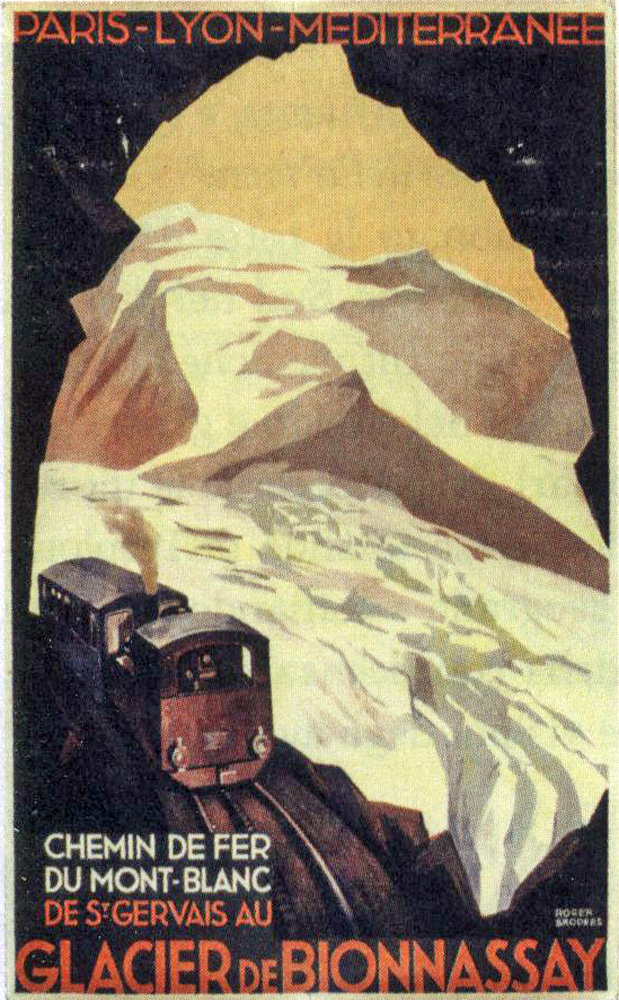

Il rapporto con il ghiaccio muta radicalmente nel Settecento, con un rovesciamento di valori. Quegli stessi ghiacciai che avanzando verso valle insidiavano la pace dei montanari, cominciano ad accendere il sentimento dei cittadini. Da pattumiera del mondo fisico, in pochi decenni le Alpi sono promosse a oggetto delle indagini illuministe e rifugio della spiritualità romantica. Da un lato gli scienziati iniziano l’opera di esplorazione per fare luce sull’origine dei fossili e la nascita dei fiumi e dei ghiacciai, risolvendo problemi cartografici, dall’altro lato gli uomini d’arte e di lettere influenzati da Haller e Rousseau scoprono nei luoghi malfamati del passato l’impronta della bellezza. Le cascate e i ghiacciai alpestri, cioè l’acqua nelle sue forme, destano la meraviglia dei viaggiatori e impreziosiscono con “deliziosi orrori” i taccuini dei borghesi e degli artisti che si addentrano nelle vallate. Nascono il viaggio e il turismo alpini.

A iniziare dall’Inghilterra, che conosce da tempo i fumi e il rumore delle fabbriche, i borghesi colti stigmatizzano i limiti dell’urbanizzazione. Le città chiassose e inquinate sono bollate come la nuova Babilonia, mentre gli abitanti dei luoghi naturali (le Alpi, prime tra tutti) diventano i simboli dell’innocenza e delle virtù perdute. La percezione romantica presto evolve dal “pittoresco” al “sublime“. Si supera il concetto di bellezza classica regolato dall’ordine e dall’armonia: più che l’oggetto in sé, contano gli occhi di chi osserva e si emoziona. Così anche il “disordine” e la furia dei ghiacciai acquistano dignità estetica e lo spavento viene sublimato. Con il romanticismo le montagnes maudites, ultime isole inesplorate nel cuore del continente più civilizzato, si riprendono il fascino delle terre ignote, caricandosi di nuove interpretazioni simboliche e dischiudendo le porte all’arte, alla letteratura, al viaggio e all’esplorazione alpinistica.

Prezioso ed effimero come il ghiaccio

I turisti colti e agiati vivono sulle Alpi le emozioni dei viaggi esotici, individuando geografie e sentimenti ancora da scoprire. All’antica e fortunata industria delle cure termali, si affianca una forma attiva di apprendimento e godimento dei fenomeni naturali. Cullata dalle elegie dei poeti e trascinata dalle emozioni degli alpinisti, prende piede la moda del Grand Tour attraverso le Alpi, un viaggio ai confini del fantastico. Il turismo, la sua etica e la sua estetica si rafforzano per circa due secoli, finché l’immaginario cambia di nuovo a fine Novecento, quando gli scienziati ammoniscono l’umanità sulle conseguenze dell'”effetto serra” e la gente comincia a temere il riscaldamento globale.

Il ghiaccio diventa il simbolo della materia preziosa ed effimera. Vedendo gli orsi polari che vanno alla deriva sulle zattere di ghiaccio, guardando gli iceberg che si disfano come castelli di carta e i ghiacciai alpini che fondono a vista d’occhio, anche le persone più distratte si sentono coinvolte. La paura e la presa di distanza di un tempo lasciano il posto allo stupore, all’identificazione e non di rado al rimpianto verso una meraviglia della natura che era nostra e forse non lo sarà più. Il ghiaccio è il termometro più visibile del cambiamento climatico e la sua fulminea sparizione è la rappresentazione più inequivocabile dello squilibrio ambientale. In pochi decenni la vecchia immagine del ghiacciaio crudele e vendicatore è stata sostituita dall’idea di una cosa fragile che scompare senza lasciare traccia. Il nostro giardino perduto.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Il tuo istinto, Marcello, fa benissimo a confidare sulle possibilità di ripresa della terra, che non sono minimamente messe in gioco dal surriscaldamento climatico.

E anche sulle possibilità di adattamento dell’uomo, come specie, non avrei molti dubbi.

Sono solo le possibilità di sopravvivenza della società umana a destare molte più preoccupazioni in me.

Ho conosciuto le Alpi con i suoi vasti ghiacciai e l’Appennino Centrale senza lingue glaciali. Il Gran Sasso, superato l’inverno, l’ho veduto sempre privo di ghiaccio. In passato i ghiacciai c’erano, lunghi anche otto, dodici chilometri (se ne sono andati senza il concorso dell’uomo!). Se oggi il Gran Sasso è paragonato alla Patagonia, figuriamoci cosa doveva essere un tempo. Vivo dunque questa montagna senza nostalgie e struggimento per un ghiaccio che non c’è più. È bella e completa per come è adesso. Ha senso tutto questo romanticismo? Per me si e no. Le montagne cambiano, e non è detto necessariamente che un paesaggio sia migliore di un altro. Tra qualche secolo le Alpi saranno forse come il Gran Sasso è oggi, e nessuno soffrirà nel vederle senza ghiacciai perché senza ghiaccio le avranno conosciute. Negli Anni Ottanta eravamo giovani e ancora romantici, e questo è bello. Capisco Fabio e Carlo. Ciò che abbiamo conosciuto si è impresso nella nostra interiorità in maniera indelebile, e ci duole vedere svanire l’oggetto dei nostri desideri e sentimenti. I luoghi, l’azione e il sentimento sono sempre strettamente legati tra di loro, li scolpiamo anche inconsciamente in noi stessi, e lì rimangono scolpiti oltre il tempo; come scrive Fabio, fino al nostro ultimo giorno.

Mi ricordo come era la Mer de Glace quando negli anni 80 si andava ad arrampicare all’ Envers des Aiguilles. Oggi NON è più quella.

Colpa dell’uomo? Non lo so, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. Basta guardare com’è oggi il ghiacciao e come era nello foto di allora.

Carlo, salii la parete nord del Ciarforon due volte.

La prima fu per la via “del Canalino” a fine giugno 1980 con un caro amico, che ora purtroppo non c’è piú. La seconda fu nel luglio 1984 per la via Chiara, con un altro amico altrettanto fraterno.

In entrambi i casi la montagna era splendidamente innevata, la neve dura e perfetta, il cielo sereno, la temperatura appropriata, la compagnia ideale.

Ebbene, conserverò quei ricordi fino al mio ultimo giorno. Assieme a tante altre meraviglie.

E’ ormai comprovato che sono un romanticone da salotto, per cui l’articolo di Enrico Camanni a me è piaciuto. Ho ancora avuto la fortuna di esercitare la fase iniziale del “mio” alpinismo in decenni in cui il ghiaccio c’era ancora, eccome, e le immagini che ho memorizzato sono fra i ricordi più belli della mia intera esistenza, anche al di là della montagna. Purtroppo non è più così. La parete nord del Ciarforn (gruppo del Gran Paradiso) era una vera Nord, “piccola”, ma vera: oggi è una pietraia semiverticale e guardarla fa male al cuore. Purtroppo è sintomatica del cambiamento avvenuto. Sapremo tornare indietro? Me lo auguro, non per i soli appassionati di salite su ghiaccio, ma per l’umanità nel suo complesso, che, avviluppata nel suo consumismo famelico, sta letteralmente distruggendo il “mondo” in cui viviamo. Bisognerà compiere delle scelte molto impopolari e questo mi induce a essere pessimista. Sicuramente non saremo noi boomer o pseudo tali che rivedremo le montagne ghiacciate come le abbiamo conosciute, peccato.

Sinceramente, pur notando l’arretramento dei ghiacci, non riesco a disperarmene né a prendere per buona la spiegazione, tuttavia possibile, della causa inquinamento.

Confido istintivamente di più sulle possibilità di ripresa della Terra.

La visione poetica (bellissima) che ne da Camanni è perfetta però per fare presa sul romanticismo da salotto che ha ogni cittadino appassionato di montagna.

Una visione che personalmente non condivido, pur capendola.

Omnia transit, ghiacci e uomini. Siamopoca cosa e dobbiamo farcene una ragione.