Metadiario – 125 – Piccola creatura (AG 1984-007)

Nel 1983 Angelo Recalcati ed io ci eravamo presi l’impegno di curare la stesura di un volume della gloriosa Guida dei Monti d’Italia (che poi si sarebbe chiamato Mesolcina-Spluga). Conoscere alla perfezione una catena di montagne e sviscerarne la storia alpinistica sono le condizioni per una tale opera: lo sapevamo e siamo andati incontro al nostro destino con serenità. L’impegno si rivelò presto assai più gratificante del previsto.

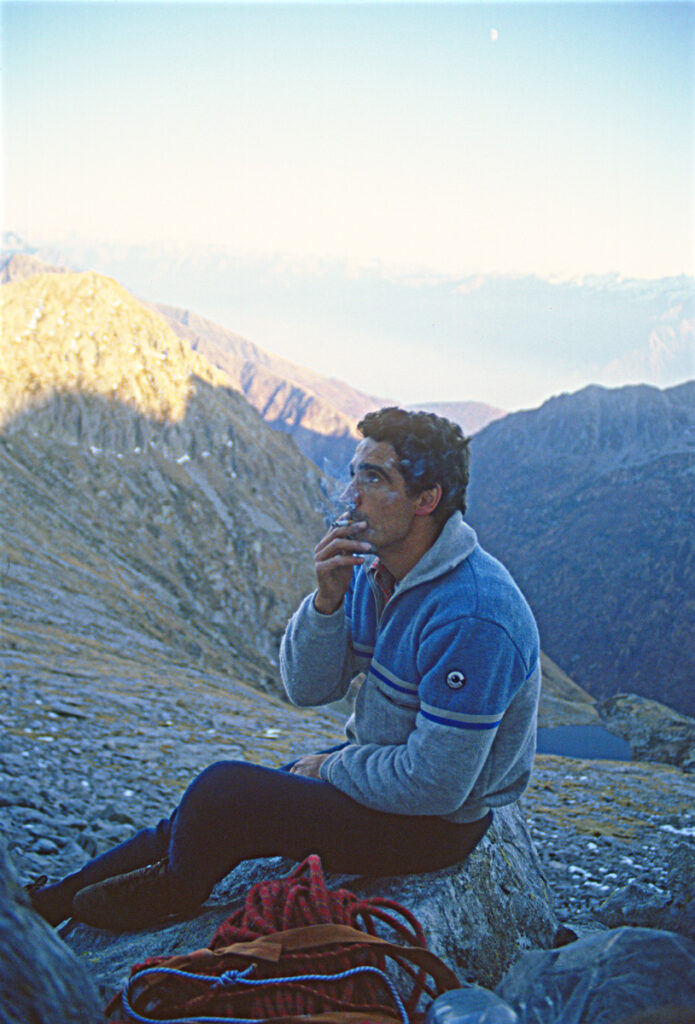

Angelo incominciò ad aggirarsi con il suo vecchio macchinone (un po’ da zingaro) a est e a ovest del Passo dello Spluga. Dormiva regolarmente in auto e ogni giorno macinava dislivelli assurdi in un’esplorazione puntigliosa: obbligatorio salire ogni vetta importante per tutte le creste e pareti fino al terzo grado e oltre. Il Pizzo Tambò, il Suretta, il Pizzo del Ferro e il Pizzo Stella erano le sue mete, d’estate, d’inverno e sempre da solo, totalizzando circa 100-110 giornate-lavoro, senza calcolare quelle in attesa che la pioggia cessasse. In mezzo a queste sue cavalcate, sporadicamente lo accompagnavo su qualche bella salita e presto m’innamorai di quelle valli solitarie.

Chi avrebbe mai immaginato che le montagne a nord-ovest del Lago di Como nascondessero simili tesori di bellezza? Ritrose, ribelli, spesso nebbiose e temporalesche, quella catena a cavallo tra Svizzera e Italia mi stregò: bellezza discreta e solitudine modesta si imposero.

Ci sembrava di essere piccoli De Saussure, con carte, altimetri, bussole; raccoglievamo le confidenze dei pastori, frugavamo nei segreti della montagna, ne aspiravamo l’essenza geografica.

Sulla Catena Mesolcina Meridionale c’erano qualche raro testo e alcune testimonianze, ma non si aveva un quadro completo, e allora l’intero versante svizzero era privo di seria documentazione. Mi rivedo grondante di sudore alla luce della pila frontale, o quando mi sporgevo su una valle a lungo sospirata e scoprivo nuove creste e pareti a rincorrersi nel gioco di luce e di ombre del primo mattino.

Al costante scampanio di pecore in libero pascolo su versanti degradati s’accompagnavano fruscii di vento senza frontiere e di neve precoce; cupi rimbombi di qualche scarica in tetri canaloni, poi la visione di qualche apocalittica valanga che ancora a settembre non si era sciolta. Terra di frane e di abbandoni, ma solo da parte italiana.

Il 31 agosto 1984, ormai definitivamente riconciliati, Nella ed io salivamo pian piano al rifugio Como, che dal Ponte di Dangri 659 m (a 3 km di bruttissima strada sterrata da Livo), è proprio una lunga sfacchinata. Ma eravamo così felici d’essere assieme che non ce ne accorgemmo neppure, intenti come eravamo a osservare come era stata costruita la vecchia mulattiera oppure il Santuario della Madonna di Livo; e poi i castagneti, fino ad arrivare poi, con una lunga e panoramica traversata, nella selvaggia Val Darengo. Nel 1983 c’era stata un’alluvione devastante, si faceva fatica a passare oltre. Arrivammo comunque ai casolari di Borgo 1060 m, alla successiva faggeta e al grande pianoro dell’Alpe Darengo 1378 m. Ci rimaneva l’ultima salita fino al rifugio Como 1790 m. Eravamo muniti di chiave (presa a Dongo dal gestore) e sapevamo che per quella notte di venerdì saremmo stati i soli ospiti.

Nella mia visita precedente con Angelo avevo adocchiato le pareti più interessanti, conoscevo le esplorazioni di Ivan Guerini e mi ero informato sulla vecchia guida di Angelo Zecchinelli (1940!) sulle pochissime vie pre-esistenti. Ero decisamente attratto dalla prima ripetizione della via Tizzoni sulla parete est della Punta Sant’Elia 2230 m, cioè la Quarta delle sei punte che costituiscono la cosiddetta Cresta della Gratella, che unisce con andamento sud-nord il Passo dell’Orso 2152 m alla vetta del Pizzo Campanile 2459 m. La Punta Sant’Elia è stata chiamata anche Torre Mozza. Ugo Tizzoni (il forte compagno di Riccardo Cassin sulla Nord delle Grandes Jorasses e sulla Nord-est dell’Aiguille de Leschaux) aveva aperto quella via il 26 giugno 1938, assieme ai compagni lecchesi Giovanni Todeschini e Stefano Longhi (quest’ultimo è proprio lo sfortunato alpinista che 19 anni dopo assieme a Claudio Corti avrebbe provato a salire in prima italiana la Nord dell’Eiger trovandovi però la morte).

Il 1° settembre dunque Nella ed io approcciammo la base della parete, che da sotto non si preannuncia per nulla amichevole, anche se alta solo 130 m. C’è una netta e strapiombante fessura giallastra che s’impone subito all’attenzione. Un’arrampicata dura e atletica con soltanto sei chiodi in posto (i primi salitori ne avevano usati 25). Le prime due lunghezze si rivelarono subito dure, ma il passo chiave era costituito dal terzo tiro, sbarrato da un tetto quasi orizzontale. Qui dovetti piantare un chiodo o due, quelli presenti non bastavano. Anche dopo quello sbarramento orizzontale l’arrampicata era assai difficile, in un diedro. Raggiunto il posto di sosta, lo attrezzai a prova di bomba. Con Nella quasi non ci si sentiva. La poverina salì fino al tetto, lo superò, ma quasi alla fine, nel vuoto più nauseante, un vecchio chiodo (il penultimo prima dell’orlo) cedette e lei si ritrovò appesa. L’attrito m’impediva di recuperarla di peso con la manovra a carrucola: le urlai di risalire a prusik quei due metri che le mancavano all’ultimo chiodo del tetto. E così fece, riuscendo finalmente a togliere attrito sull’orlo. Nel frattempo io avevo costruito con cordini vari l’accrocchio necessario al recupero, perciò potei aiutarla parecchio negli ultimi metri. Mi raggiunse sfinita.

Fino a quel punto, a parte il tetto, avevo arrampicato in libera (fino al VII-): ma a quel punto, sull’ultima lunghezza, ero pronto pur di far presto ad attaccarmi a qualunque cosa. Invece, fortunatamente, quel tiro non superava il V+. Scendemmo rapidamente a sud, all’intaglio con la Terza Punta di Gratella (il Tridente), e da lì attrezzai una breve serie di corde doppie a est, fino alla base. Eravamo abbastanza scossi, perciò non esitai a proporre a Nella di scendere e tornare a casa.

Il 9 settembre, pur con il terreno un po’ innevato da una recentissima nevicata, Nella, Angelo ed io facemmo un’unica tirata da Livo fino alla Bocchetta della Pizzetta, in alto pestando neve quanto basta: da lì il Pizzo Ledù è osservabile in tutto il suo splendore: ero stato lì due settimane prima con Anne-Lise per la prima ascensione della via dell’Onomastico. E avevo adocchiato la bellissima cresta nord-est, presumibilmente non così difficile ma molto elegante. La giornata era stupenda e ci godemmo la salita alla grande (135 m, con sviluppo assai superiore, al massimo un passo di VI-, roccia ottima). Sapevo che il 9 settembre segnava i quindici anni passati dalla morte di mia madre, così il nome della via fu ovvio: Mamma, son 15 anni!

Non potei muovermi, per via di questioni editoriali, fino al 30 settembre: con Nella ci prendemmo la domenica per salire la via Villa alla Bastionata del Resegone.

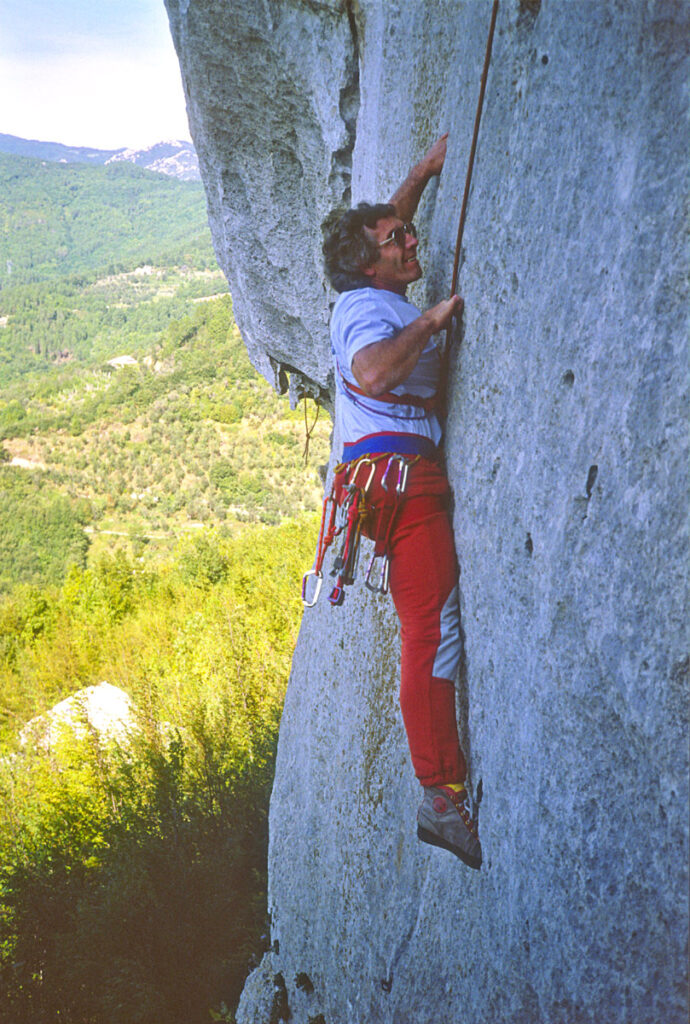

Per il weekend del 6 e del 7 ottobre era previsto un evento Cassin a Finale Ligure. Tono Cassin aveva invitato tutti i negozianti che trattavano il suo marchio. Ma la giornata del 6 era libera, dunque con Gianluigi Pomela Lanfranchi, Aldo Anghileri e Federico (?) andammo a fare la via INPS al Bric Pianarella.

Già al pomeriggio le libagioni a birra erano state cospicue, ed erano state seguite poi da una cena in albergo innaffiata a dovere. Non ricordo neppure che albergo fosse…

– Ci mette un po’ il trenino a partire… ma quando parte, allora va forte davvero!

Il ticinese Marco Pedrini, detto il Pedro (ma anche il Crosta), ci stava facendo assaggiare i biscottini che gli faceva la nonna, ma che lui correggeva, di nascosto e prima della cottura, con foglioline sminuzzate di marjuana secca…

All’inizio, già dopo due o tre biscottini a testa, non sembravano esserci effetti: di qui la frase di avvertimento del “pusher”… Quella notte fu tra le più movimentate che io mi ricordi: di dormire non se ne parlò neppure. Il treno non solo poi era partito, ma non accennava neanche a fermarsi più!

Il ricordo di quella notte brava, con gente come Pedrini, Ballerini e Anghileri, non deve far pensare male. Non è che fosse sempre così, a quei tempi, cioè prima caricarsi per bene di vino “nostralino” e poi salire sui treni “svizzeri” e scorrazzare di notte: c’era un po’ più serietà di quanto questo mio ricordo indurrebbe a pensare. Ma quella notte si esagerò, specialmente quando, seguendo il volere di un Ballerini geloso, svegliammo e importunammo sguaiatamente Alessandra Gaffuri e Augusto Azzoni nel grottone di Perti alle tre di mattina. Non c’era cattiveria, però… tanta insistenza…

Quando finalmente decidemmo di lasciarli stare, ritornando alla Mercedes dell’Aldino, il Pedro e il Ballera vollero sdraiarsi sul tetto dicendo che si sarebbero tenuti ai mancorrenti. Giunti alla fine della discesa, che peraltro Aldino si guardò bene dall’affrontare a velocità ridotta, sulla strada che unisce Calice a Finalborgo, ci si fermò: ma non perché fosse pericoloso, bensì perché si temeva che qualcuno dell’ordine pubblico notasse quella leggera anomalia. Perciò, invece di scendere e di entrare nell’abitacolo, su mia idea, i due scesero a lato della strada nel torrente Pora, si procurarono aiutati da me e dal Red (Roberto Crotta) un enorme fascio di canne (Arundo donax e Phragmites communis) e risalirono sul tetto dell’auto. Red e io li coprimmo per bene, sommariamente fissammo con gli elastici la massa di cannette, per giungere poi così mimetizzati in pieno centro a Finale tre le nostre risate più ebeti a finestrini aperti.

Nella poca notte che restava ci furono altre molestie a chi dormiva e bravate varie: una per tutte, valga quella di Marco Pedrini che, avendo notato che il suo bidet era staccato e inutilizzabile, lo prese di peso e lo mise in ascensore. Lo videro tutti quelli che scendevano per fare colazione, prima che il personale se ne accorgesse…

Inspiegabilmente però alla mattina alle 9, dopo colazione, eravamo tutti pronti a scalare nell’ambito del convegno per la promozione degli articoli d’arrampicata Cassin.

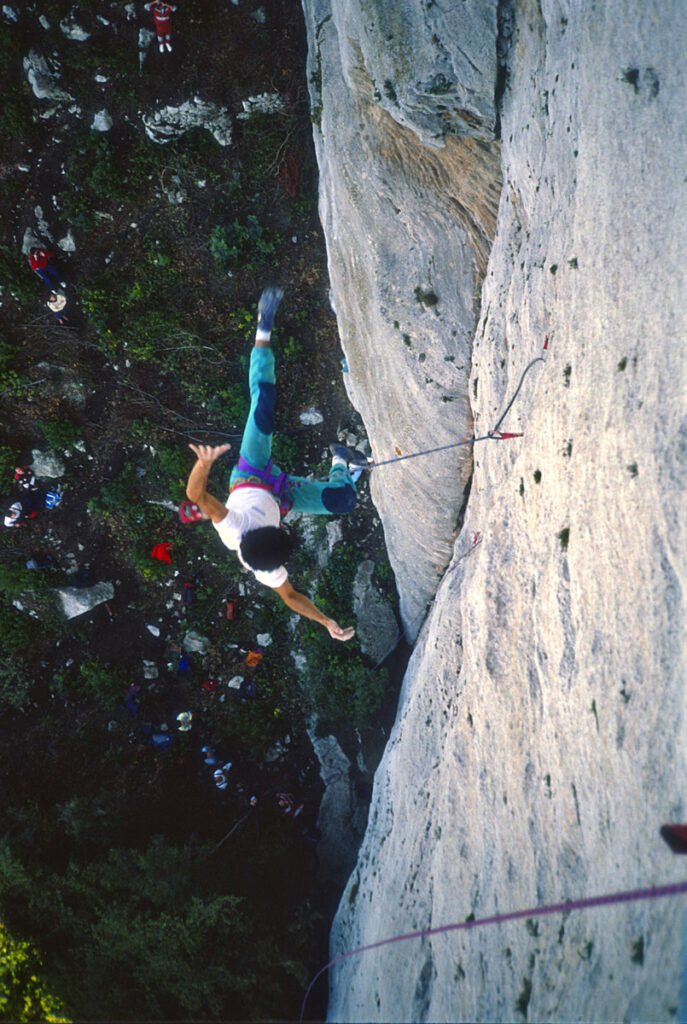

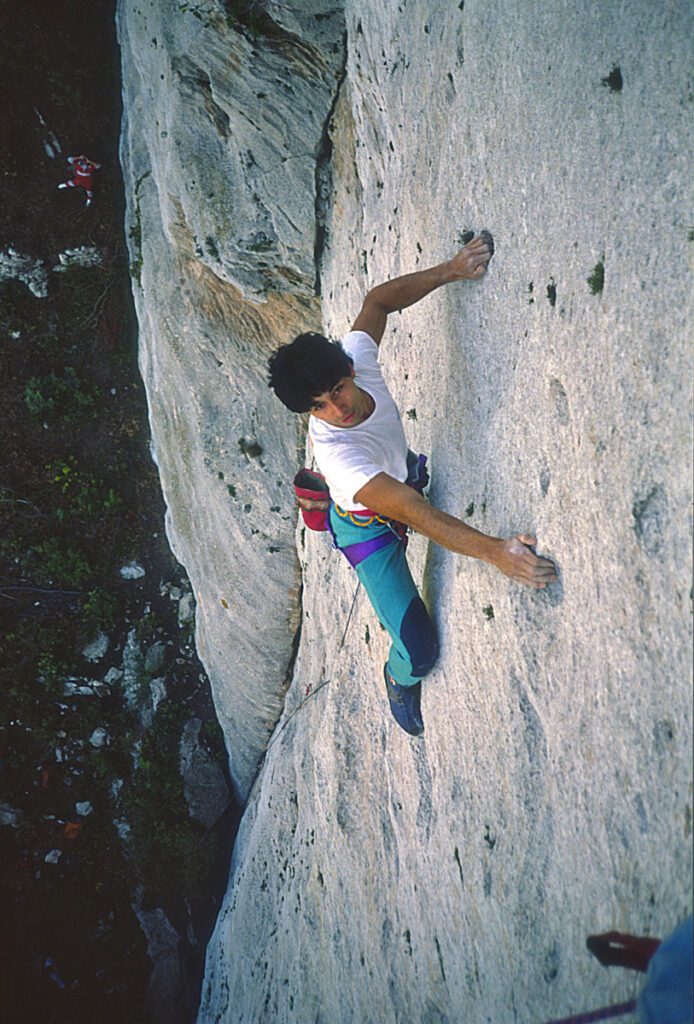

Era una giornata assai grigia e freddina, per nulla sorridente. La folla guardava all’insù e rabbrividiva. Marco Pedrini si esibì a Monte Cucco sulla prima lunghezza di Stravolgimento progressivo. Non in apparenza, ma le sue condizioni erano così pietose che a me, incaricato di fotografarlo, capitò più di riprendere voli spettacolari (più o meno voluti) che non fluida arrampicata sul 6b…

Decidemmo di fermarci anche il lunedì 8, ma il tempo faceva sempre schifo e con l’Aldino ci limitammo a un Enrico IV + Moby Dick a Monte Cucco.

Sempre nell’ambito del mio lavoro di reporter con la Cassin, il 13 ottobre andammo sulla Bastionata del Lago per fotografare Marco Ballerini (e anche un po’ me) sulla via Panzeri al Pilastro Rosso. Con noi erano anche l’Aldino e il Red (Roberto Crotta). Il 14 ottobre, dopo un mio miserabilmente pietoso tentativo su Calypso (Antimedale), assicurato dal Ballera, mi decisi finalmente a tornare a casa.

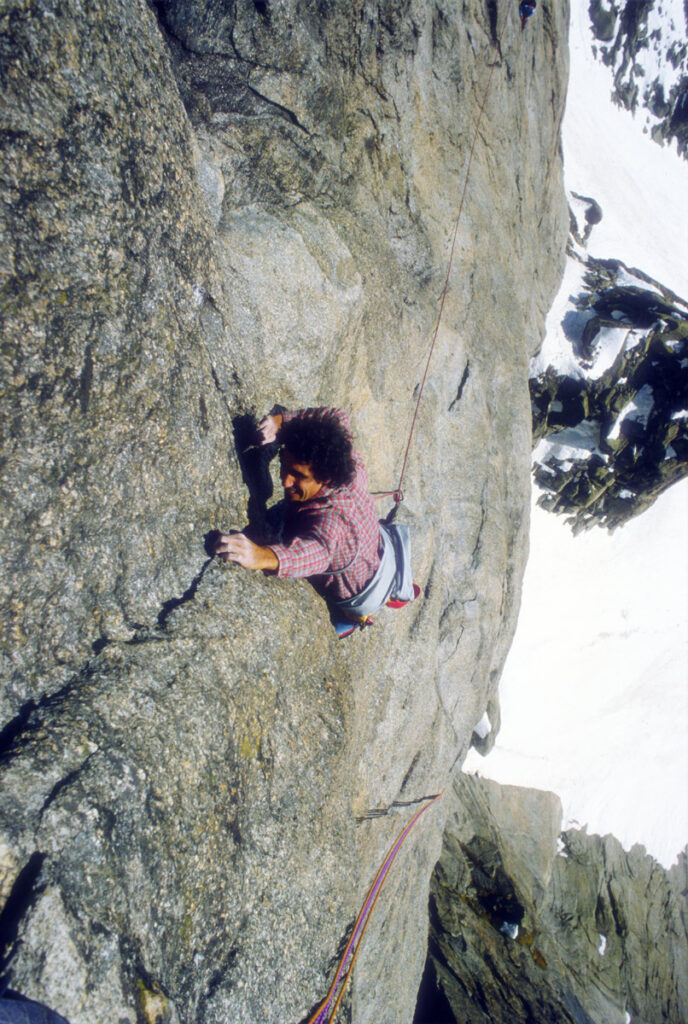

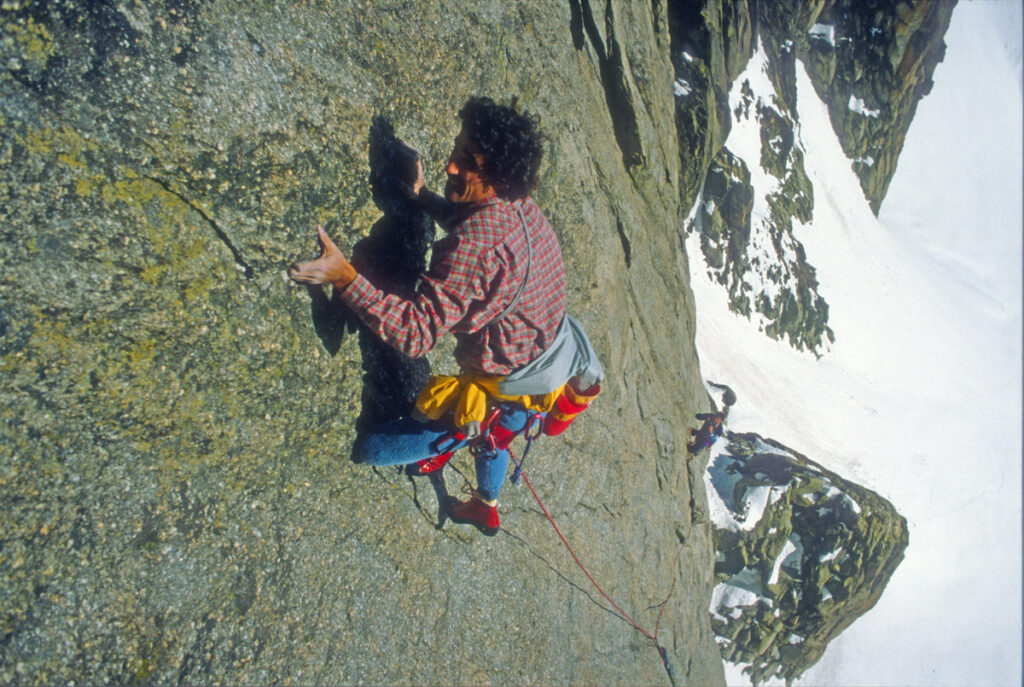

E venne anche la volta d’essere io il protagonista degli shooting. Il 16 ottobre, per avere una bella ambientazione alpinistica, andammo in Svizzera. Su decisione di Tono Cassin, la nostra meta era una via iconica, Eisbrecher, sulla Grauewand 3172 m. Oltre al Tono e me, la squadra comprendeva Marco Ballerini e Roberto Crotta. La via è lunga circa 450 metri, arriva fino al VII+ ed era protetta con molta parsimonia. I primi salitori (Martin Scheel, di Zurigo, con Thomas Müller e Roli Heer, 1982) fecero uso di una discesa preventiva della parete per sistemare alcuni spit. La giornata era splendida, e a dispetto delle frequenti soste che facevamo a scopo fotografico, ci facemmo la salita in allegria. Il Ballera procedeva leggero, ma anch’io ebbi la soddisfazione di fare tutta la via in libera. Sarà stata l’emozione di essere fotografato come poche altre volte mi era successo, ma ero gasato come non mai. Le foto le scattava il Tono, mentre Red mi faceva sicura. A glorious day…

Meno bene andarono le cose quasi due settimane dopo (28 ottobre) quando con Nella tentai di ripetere una sfuggente e repulsiva via Adamoli alla Bastionata del Lago. L’erba che l’itinerario aveva accumulato durante l’estate, unitamente alla roccia parecchio dubbia, mi fecero desistere dopo qualche tiro. Non pensavo che la via fosse così brutta e non volevo che Nella s’impaurisse su una porcata del genere.

Per i Santi ci fu una tre giorni con Angelo in Mesolcina, al rifugio Como: dovevamo ripetere le due vie più evidenti del luogo. Il primo di novembre salimmo lo spigolo sud-est della Punta Rasella 2213 m, così battezzata a suo tempo in onore di Giovanni Rasella, detto Bondi, una guida di Livo che accompagnava i pochi volenterosi che volevano visitare queste montagne. La Punta Rasella è la Seconda delle punte che costituiscono la Cresta della Gratella. L’evidente quanto elegante via era stata aperta il 26 giugno 1938 dai lecchesi Gigi Vitali e Adolfo Anghileri (il padre dell’Aldino!) e noi molto probabilmente ne facemmo la seconda salita. L’itinerario è di sole quattro lunghezze: ma l’arrampicata è così splendida che ne vale davvero la pena. Difficoltà V e VI.

I più attenti avranno notato che la data di apertura di questa via coincide con quella della prima ascensione della via Tizzoni alla Punta Sant’Elia. Quella domenica infatti il GUF di Lecco (Gruppi Universitari Fascisti) aveva indetto un raduno proprio al rifugio Como.

Dalla cima della Punta Rasella, invece di scendere al Passo dell’Orso traversando la cima omonima, continuammo lungo la traversata della Cresta della Gratella: superammo il cosiddetto Spuntone Innominato 2202 m e salimmo il Tridente 2216 m (Terza punta), oltrepassammo la Punta Sant’Elia (Quarta punta), la Punta Gin Binaghi 2250 m (Quinta punta) fino a raggiungere la vetta della Cattedrale 2340 m (Sesta punta). In tutto la cresta è lunga circa 1 km ed è assai consigliabile e divertente. Questa bella cavalcata di ordine classico fu percorsa la prima volta dai comaschi Luigi Gin Binaghi, Sandro Pecco ed Enrico Redaelli, il 20 settembre 1913, i quali proseguirono con l’ovvia salita al Pizzo Campanile. Gin Binaghi (1880-1976) era un pittore di fama: a noi alpinisti sono particolarmente cari i suoi accurati disegni delle montagne a illustrazione di alcune guide della Collana dei Monti d’Italia.

Anche noi dunque scendemmo alla Bocchetta di Lavreno 2324 m e continuammo ancora verso nord sui facili risalti che conducono alla vetta del Pizzo Campanile 2459 m, una delle cime più eleganti dell’intera regione.

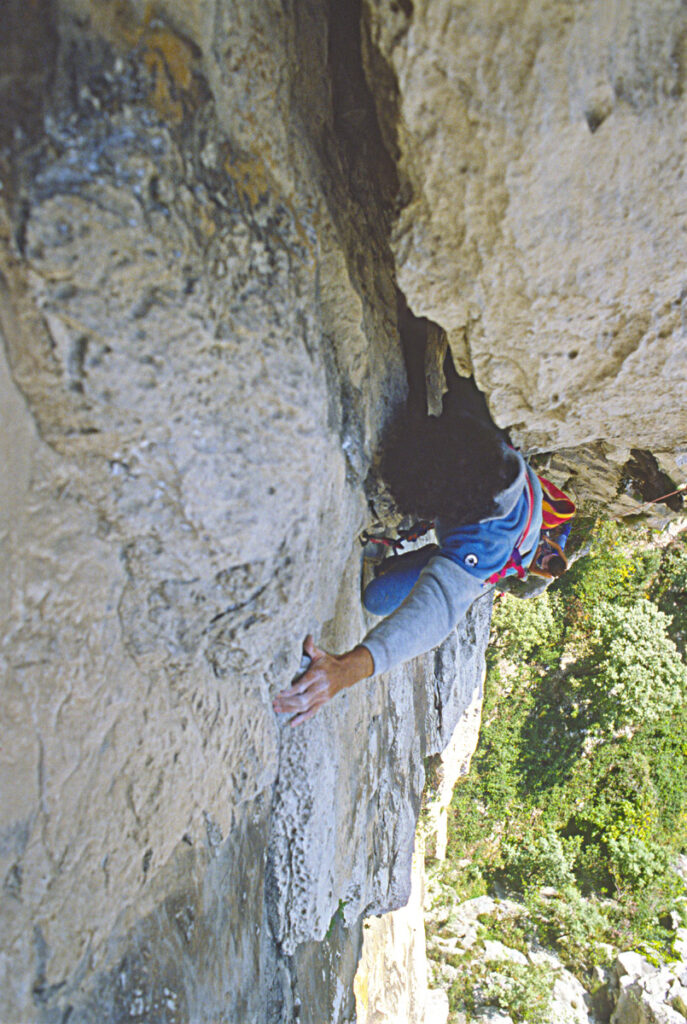

Il 2 novembre avrebbe dovuto essere dedicato all’esplorazione della parete est del Pizzo Campanile, ma quando ne fui alla base non resistetti al fascino dello Scudo, una grande placca compatta che costituisce la metà inferiore della parete est. Oggi sono almeno sette gli itinerari che lo risalgono, ma allora era assolutamente libero da vie. Mi colpì subito l’elegante fessurina al centro della parete, davvero estetica. Sono quattro lunghezze, con le difficoltà concentrate (fino al VI+) nella prima e nella terza. In ogni caso oggi la posso giudicare una delle mie vie più belle. La battezzammo Piccola Creatura.

Raggiunta dunque la cengia che divide a metà la parete est del Pizzo Campanile, ci sentimmo obbligati a proseguire per uno degli itinerari pre-esistenti. Scartammo lo spigolo nord-est (una via di Vitale Bramani) e ci dedicammo a quello che fin da subito ci apparve un piccolo rebus: quanto la via Perpendicolare al Corallo di Ivan Guerini (con Edoardo Frosi, 8 ottobre 1978) coincidesse con la più storica via Panzeri. Per ciò che riguarda la parte bassa ne eravamo sicuri: le due vie sono coincidenti nelle quattro lunghezze del grande diedro. Ma nella parte superiore l’elegantissima Perpendicolare al Corallo è del tutto indipendente dalla Panzeri, standone molto a destra. Noi preferimmo l’itinerario più vecchio, quindi la via Panzeri che Vittorio aprì con Felice Galbiati il 26 giugno 1938 (sempre il raduno dei camerati del GUF!). Anche questa via non scherza (IV, V e due passi di VI- in cinque lunghezze).

Il 3 novembre ancora parete est del Pizzo Campanile. Questa volta per la via Milady, che Maurizio Orsi aveva aperto nella parte bassa con Emanuele Valsecchi il 22 agosto 1984 (quindi due mesi e mezzo prima). Anche qui, piccolo mistero irrisolto: c’è la possibilità che Ivan Guerini il 25 settembre 1978, con l’intenzione di salire da solo la via Panzeri, nella parte bassa abbia invece salito proprio la via Milady… L’altra possibilità infatti è che Ivan abbia preceduto in questa prima parte la successiva apertura di Oceano di Silenzi (Umberto Villotta e Daniele Faeti, 21 luglio 1981). Questo dubbio nasce dal fatto che egli era convinto (non avendone alcuna relazione) che il diedro iniziale della via Panzeri fosse vergine, altrimenti non avrebbe dato per prima salita la parte bassa della sua Perpendicolare al Corallo. Peraltro la via Milady corre esattamente sul filo di spigolo (tre lunghezze fino al VI-) situato subito a sinistra del grande diedro della via Panzeri. Le probabilità di confusione sono davvero alte…

La seconda ascensione della via Milady ci filò liscia e divertente. Raggiunta la cengia, la percorremmo tutta a destra (un vecchio percorso dei contrabbandieri) per raggiungere la cosiddetta Bocchetta della Cengia 2369 m, alla base dello spigolo nord-est del Pizzo Campanile e risalire perciò la via allora chiamata erroneamente Molteni (Mario Molteni e Giovanni Minola il 7 agosto 1934, contrariamente a quanto scrissero sul libro del rifugio Como, fecero in realtà solo la prima ripetizione della via Bramani). Era stato infatti Vitale Bramani a salire quello spigolo dieci anni prima, l’8 giugno 1924, assieme a Eugenio Fasana ed Elvezio Bozzoli-Parasacchi. Salimmo dunque la via Bramani fino in vetta al Pizzo Campanile. Difficoltà contenute, via consigliabile di tre lunghezze (ma secondo me da abbinare a qualche via del settore inferiore).

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Bello che, nelle conosciutissime Alpi, esistessero ancora delle catene-gruppi quasi allo stato selvaggio. Lì così era negli ’80, a giudicare dai racconti e dall’assenza di ripetizioni fra le prime ascensioni (dei ’30 al più tardi, spesso anche prima) e le ripetizioni citate. Chissà se la wilderness dei luoghi è rimasta tale? L’esistenza di vie nuove (cioè successiva a queste giornata) viene qua e là citata, ma il punto è se la cosa sia “degenerata” o no…

Quel giorno a Finale all’evento Cassin c’ero anch’io e, mentre Pedrini faceva quei voli terrificanti, di cui alcuni a testa in giù per far vedere che l’ imbrago basso funzionava, salivo la Supervit in cordata con non ricordo più chi.

Ricordo però che c’era Riccardo Cassin che in hotel (credo fosse il Serenval di Finalpia), disse che ai suoi tempi non si volava perché le corde si sarebbero rotte.

Io ero in stanza con Ubaldo Lemucchi che con “voi” aveva bevuto non poco e poi aveva russato pesantemente per il resto della notte. Io, con i miei 22 anni, ero un po’ in soggezione tra tutti quei pezzi grossi e me n’ero andato a letto presto.

I due Marco (Pedrini e Ballerini) avevano ripetuto da poco Les Portes du Chaos sulla Nord dell’Eiger e grazie alle loro indicazioni ci andai poco tempo dopo.

I ricordi che ho sono piuttosto sbiaditi.