Pierluigi Bini

(quando eravamo rotti e stracciati)

di Franco Soave

(pubblicato su Le Alpi Venete, primavera-estate 2025)

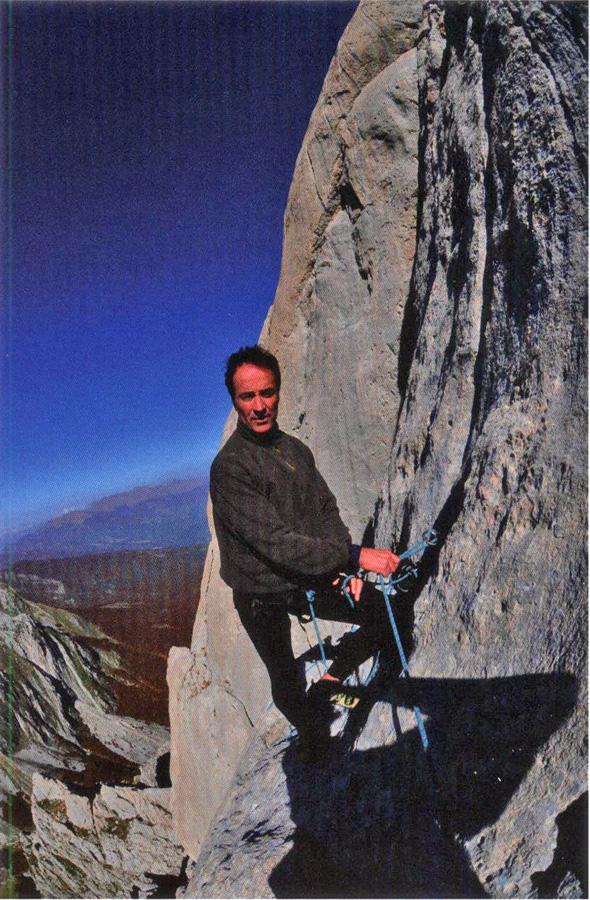

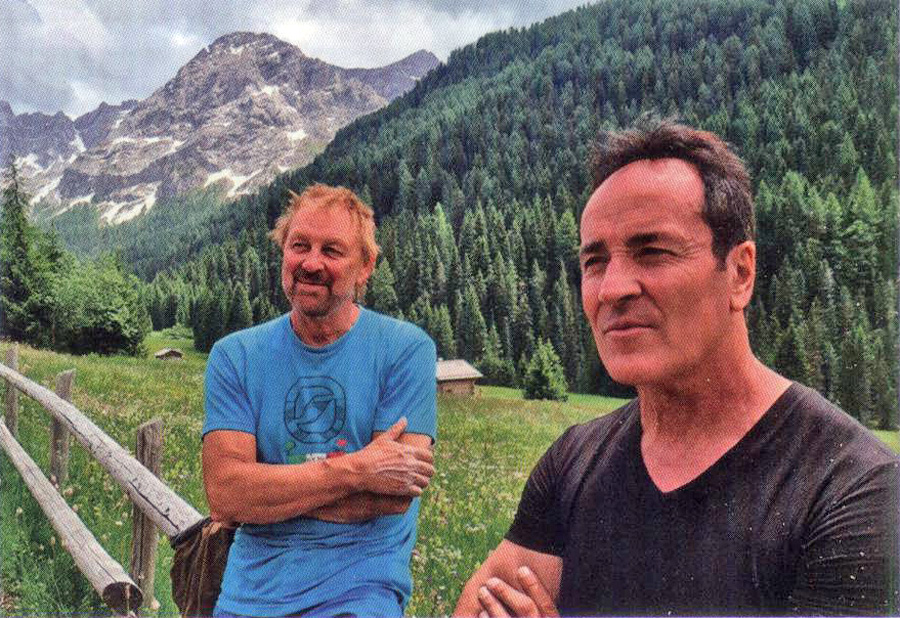

Se si guarda al curriculum alpinistico di Pierluigi Bini, sulle Dolomiti come sul massiccio del Gran Sasso, ci si fa l’idea di un rocciatore molto capace, dotato di talento puro, rivolto alle grandi vie che hanno fatto la storia sui Monti Pallidi e sulla “Grande Pietra”. In altre parole è l’immagine di un alpinista “classico”.

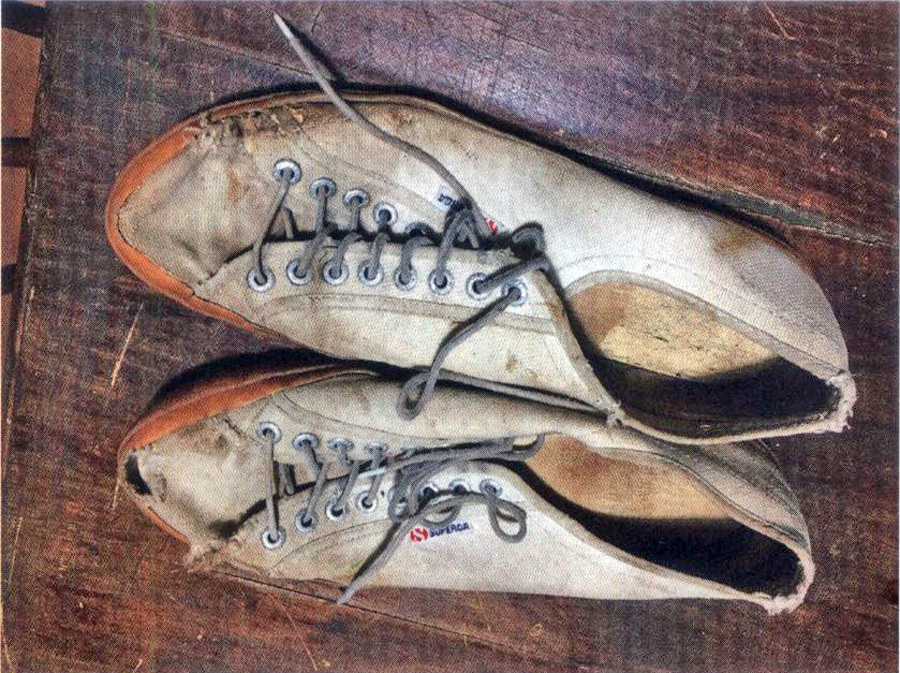

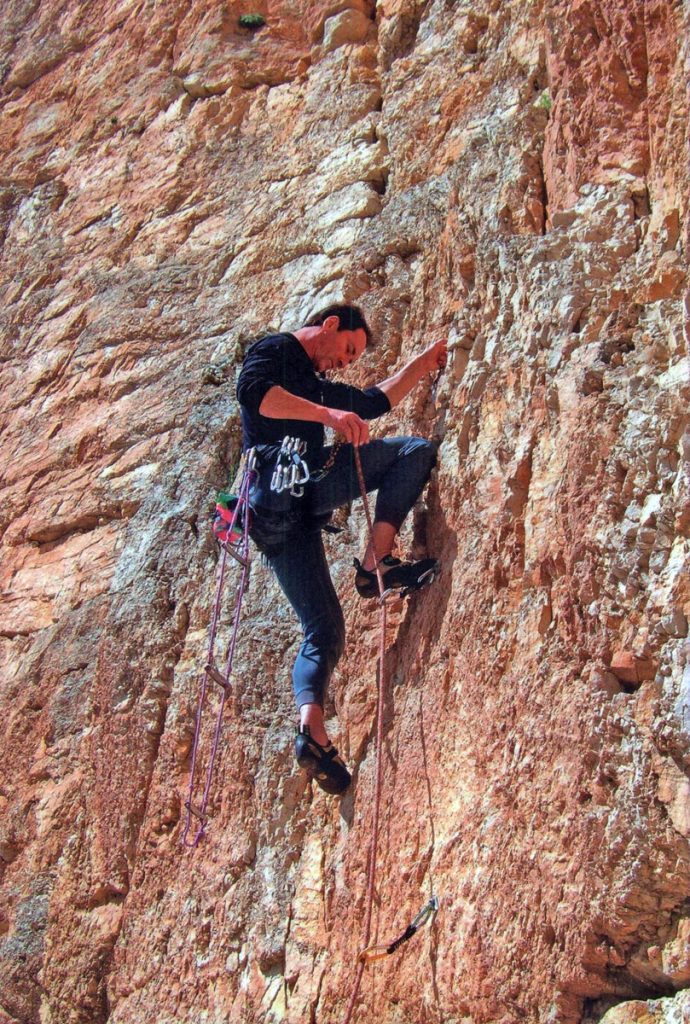

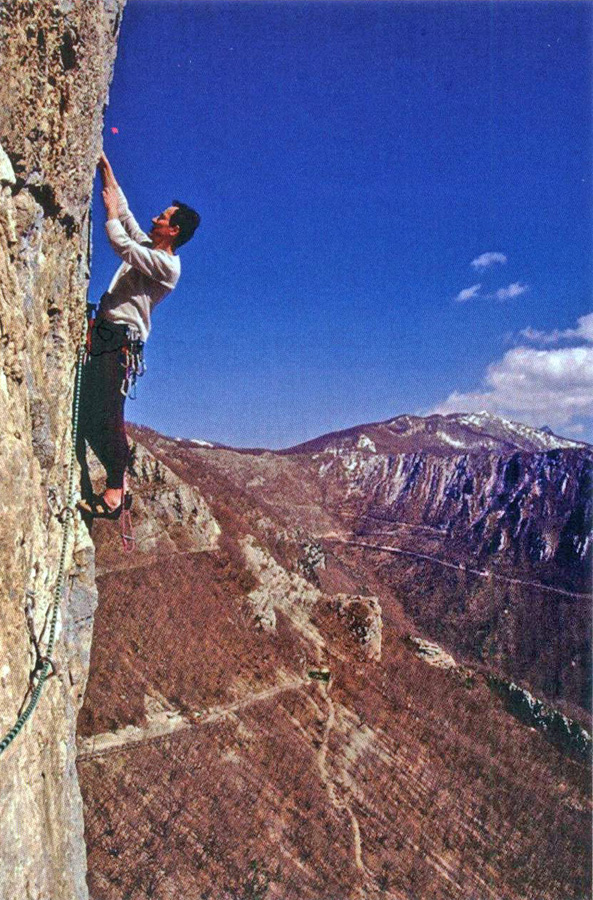

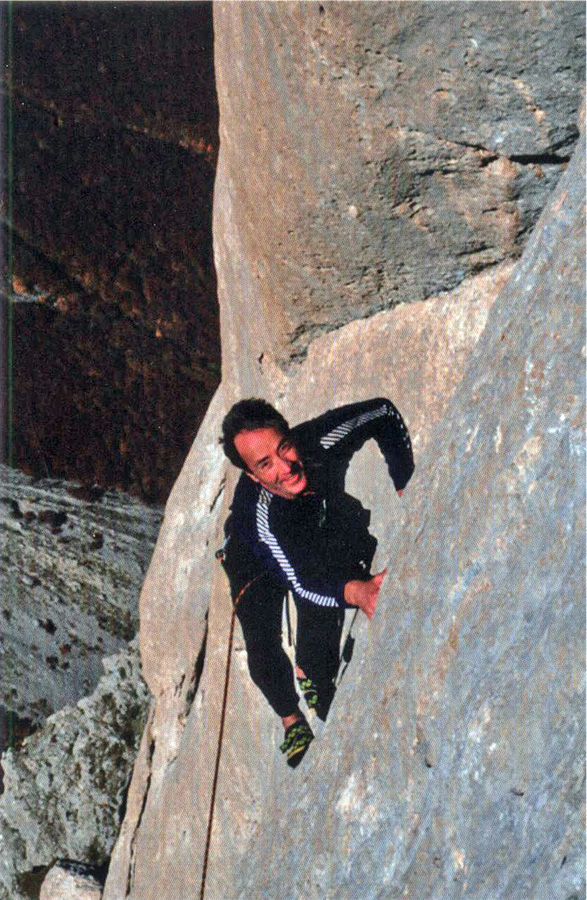

Ma se nella sua giovinezza assieme a molti altri Bini ha contribuito alla demolizione dei vecchi dogmi e ha vissuto l’alba del Nuovo Mattino, vederlo oggi in “total black”, con le immancabili Superga ai piedi, salire veloce e leggero sul calcare o sulla dolomia, da più l’idea di Diabolik in parete che di scalatore anni Sessanta. Eppure lui è riuscito nell’impresa di far coincidere il Diabolik rocciatore con l’archetipo dell’alpinista classico.

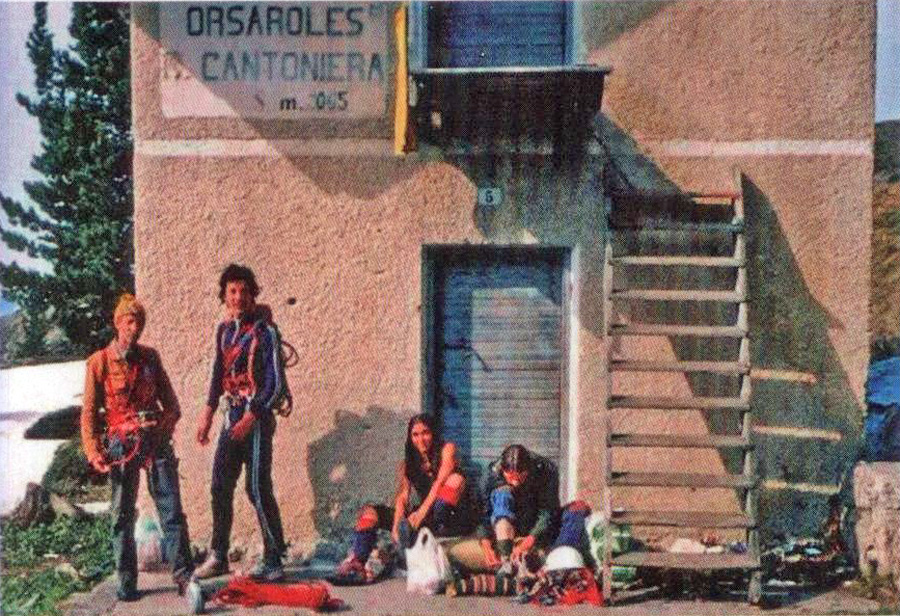

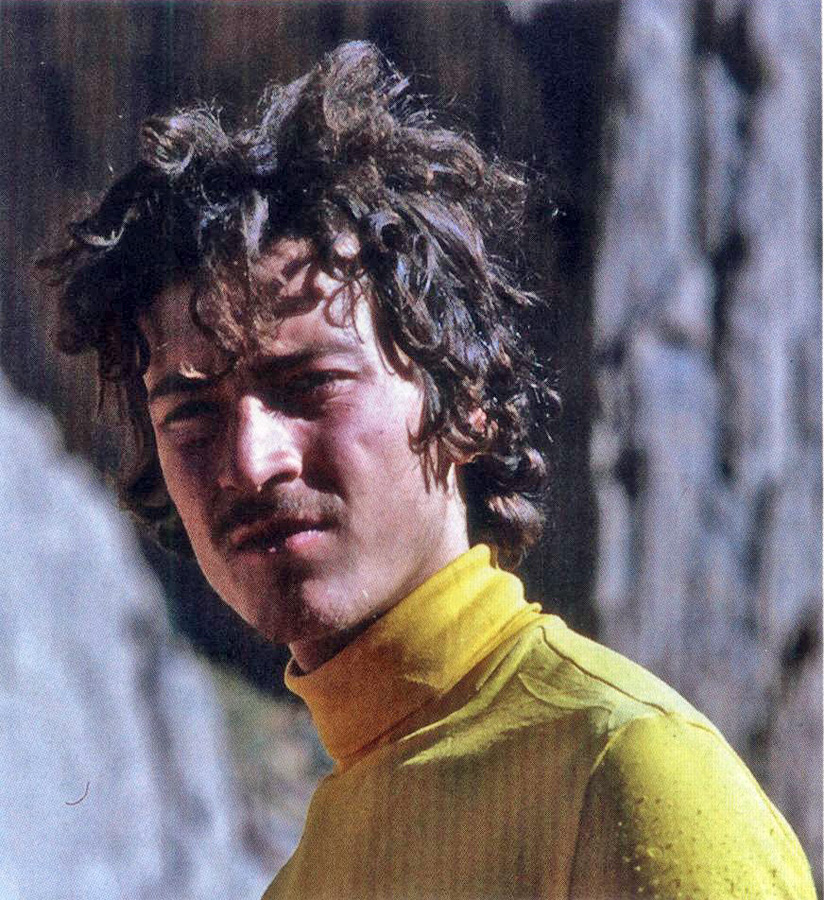

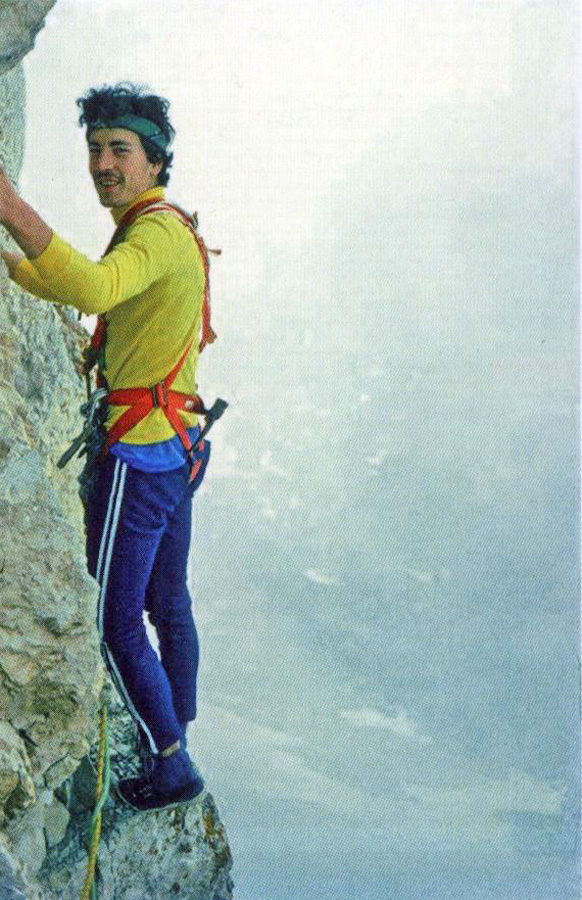

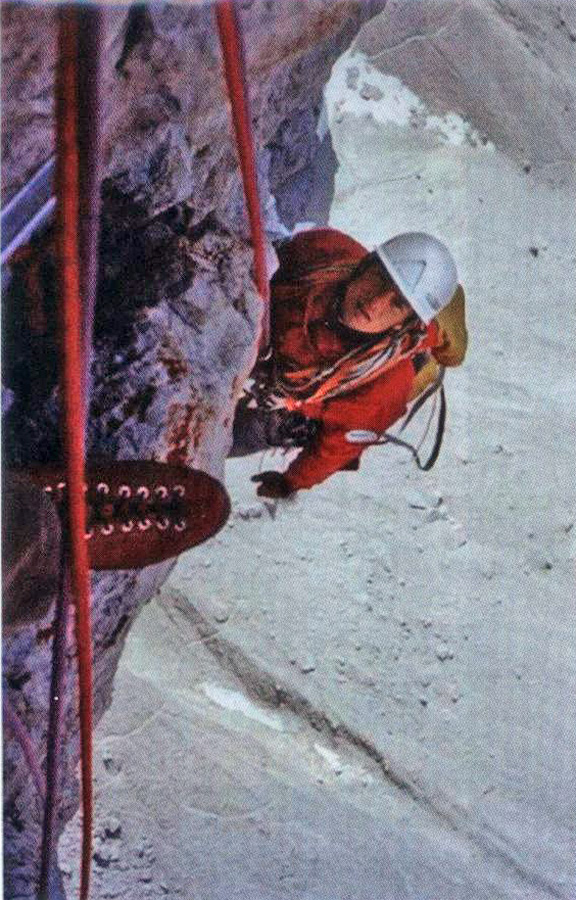

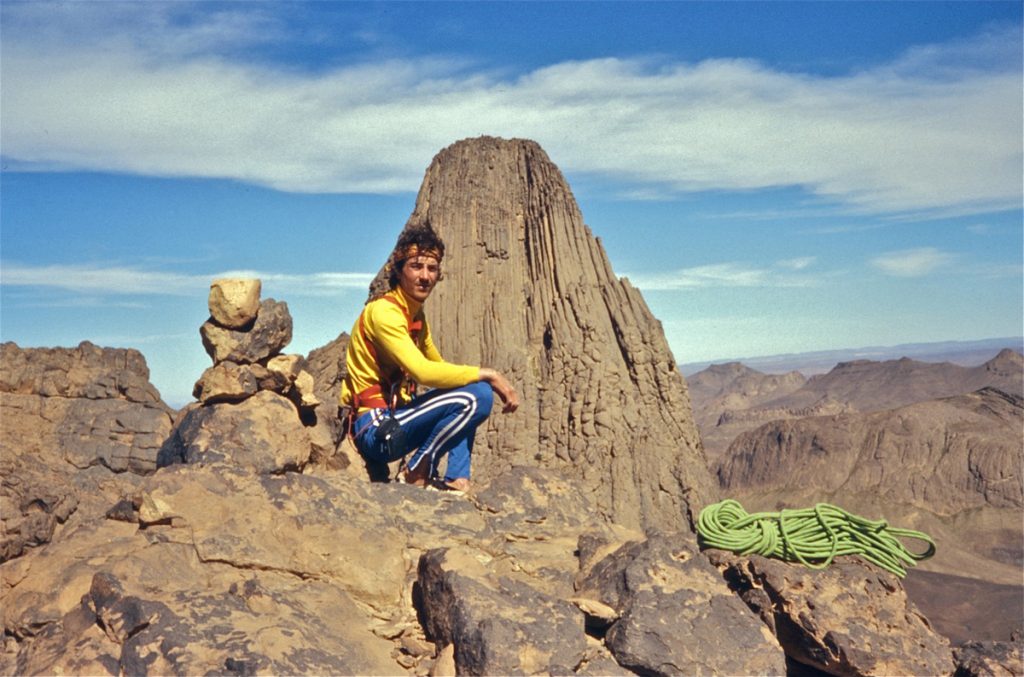

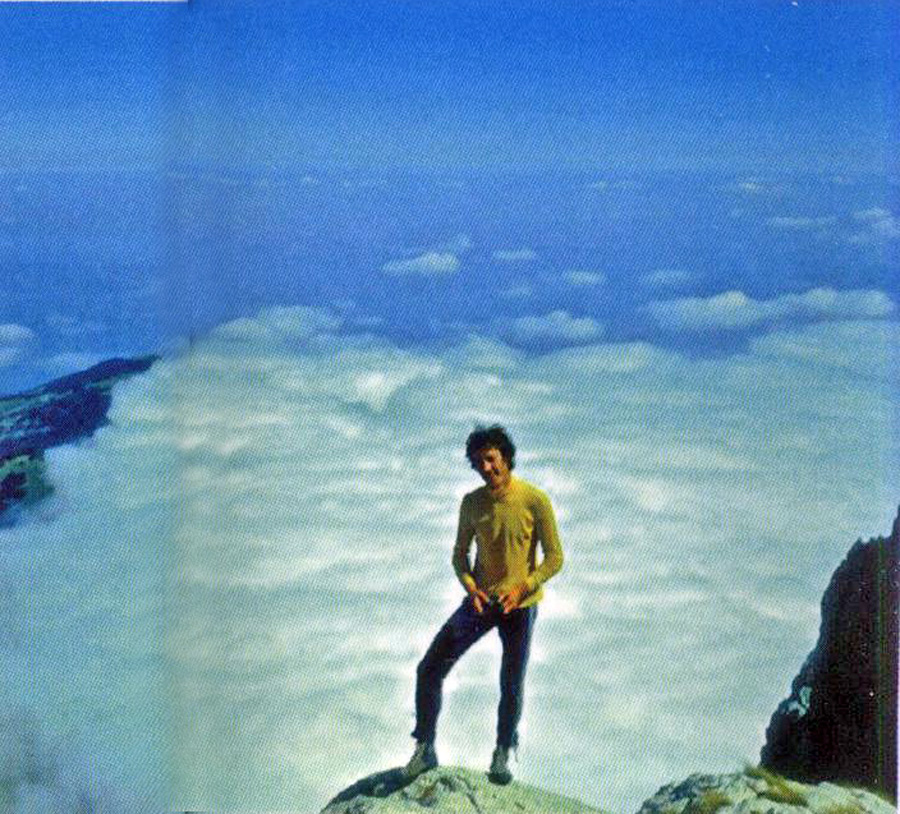

Anni Settanta, il periodo del grande cambiamento, la rivoluzione proiettata in parete che non ha coinvolto soltanto l’attrezzatura e le tecniche di salita ma anche i criteri di approccio alla scalata. Via libera a un alpinismo anticonformista e scanzonato, libero da retoriche e “ferri”. In parete debuttano scarpette leggere, magliette e tute dai colori vivaci, spesso con buchi e rattoppi che proiettavano l’idea di “rotti e stracciati”, in omaggio al volume di Alberto Sciamplicotti. La stagione di Bini sulle Dolomiti è coincisa con il periodo, straordinario quanto irripetibile, della Casa Cantoniera poco sotto Passo Sella: inutilizzata e vuota, era divenuta il vero campo base di una generazione di giovani rocciatori. Grandi arrampicate e notti non proprio da Grand’Hotel ma gratis.

Pierluigi Bini è stato uno dei grandi attori nel palcoscenico del rinnovamento, audace e sfrontato a volte ma sempre schietto e leale; affascinato dal piacere del salire piuttosto che dalla ricerca della difficoltà. Anche se Alberto Campanile, il suo grande compagno di cordata sulle Dolomiti, un giorno ricordò che era veramente raro scegliere vie con difficoltà inferiori al V perché altrimenti «erano giorni persi».

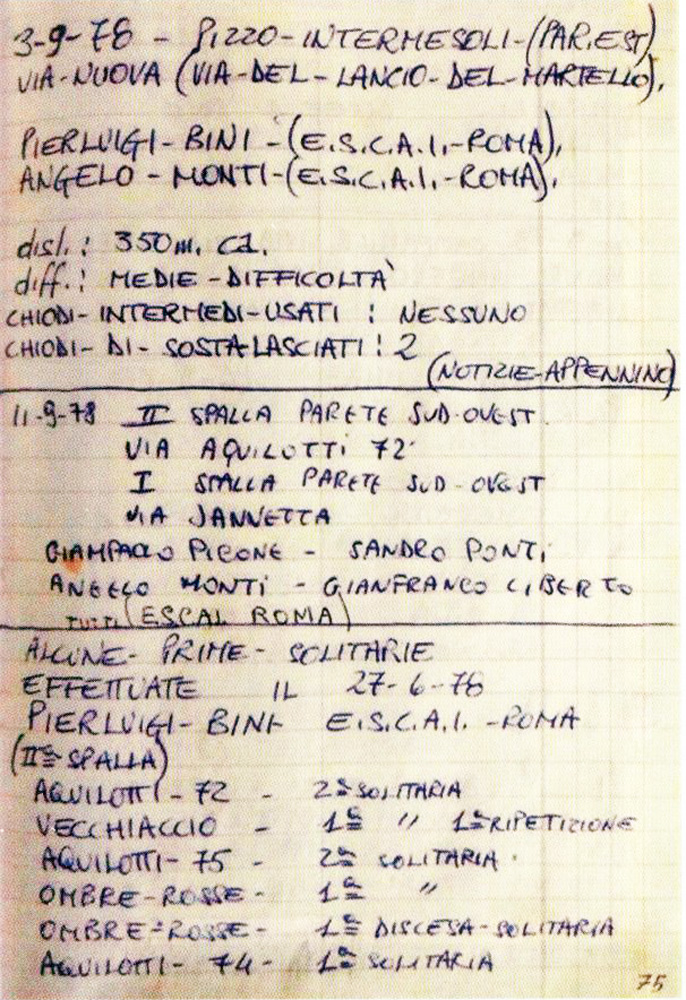

Questo in ogni caso nulla toglie al fatto che le principali salite di Bini sulle Dolomiti siano state proprio grandi “classiche”. Qualche esempio. Le prime solitarie: via dei Fachiri a Cima Scotoni (Enzo Cozzolino e Flavio Ghio, 1972; VI); via dei Polacchi al Pan di Zucchero, Civetta (Roman Bebak, Janusz Ferenski, Ryszard Kowalewski, 1968; VI+, A2); via Andrich-Faè alla Torre Venezia, Civetta (Alvise Andrich e Ernani Faè, 1934; V+); via Aste-Navasa al Crozzon di Brenta (Armando Aste e Milo Navasa, 1959; VI-, A2); Gran Diedro nord-est alla Brenta Alta, Josve Aiazzi e Andrea Oggioni, 1953; V+, A2); via Soldà al Sass Pordoi (Gino Soldà e Franco Falconi, 1953; VI); via del Cinquantenario Fisi a Punta Rocca, Marmolada (Alessandro Gogna, Almo Giambisi, Alberto Dorigatti, Bruno Allemand, 1970; VI, A2); diedro Buhl al Piz Ciavazes, gruppo di Sella (Hermann Buhl e Walter Streng, 1949; VI+); via Reali, ancora al Piz Ciavazes (Renato Reali e Dante Belli, 1967; VI, A2) con prima discesa solitaria dello spigolo Abram (Erich Abram e Karl Gombocz, 1953; VII o V+, A0).

E poi prima discesa solitaria della via Graffer al Campanile Basso di Brenta (Giorgio Graffer e Antonio Miotto, 1934; V+); prima ripetizione della via di Benvenuto Laritti, Giuliano Giongo e Antonio Rainis al Croz dell’Altissimo, Dolomiti di Brenta (1976; VI, A2, A3); Diedro Philipp, Civetta, in otto ore con Alberto Campanile (Walter Philipp e Dieter Flamm, 1957; VI, A1, A2). E poi moltissime vie sul Gran Sasso. Le prime aperture: alla Seconda Spalla del Corno Piccolo la via del Vecchiaccio (1977, VI), le Placche del Totem (1978, VI), il Diedro di Mefisto (1978, con Giampaolo Picone, VI), le Placche di Manitù (1978, con Giampaolo Picone, Vito Plumari, Angelo Monti, VI-), senza contare le prime solitarie e le prime invernali, una quindicina.

La sua storia sulla roccia inizia poco lontano da Roma, sulle pareti del Monte Morra tra i Monti Lucretini e sulla falesia di Guadagnolo, sui Monti Prenestini. Arriverà perfino a “costruirsi” una palestra d’arrampicata scavando le tacche sotto un ponte della via Casilina. Affamato di montagna, nell’arco di cinque-sei anni è salito velocissimo dappertutto, su qualsiasi parete.

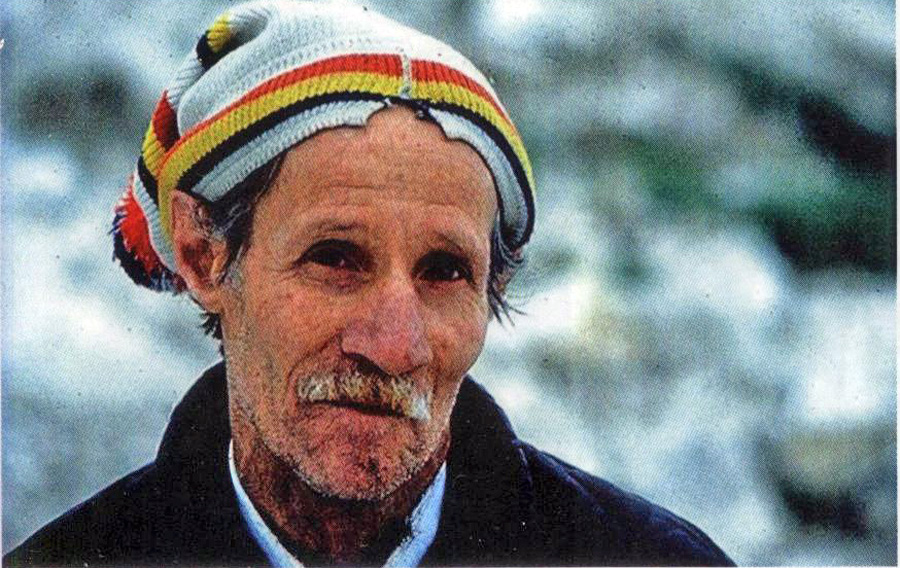

Ma non si può parlare di Pierluigi Bini senza pensare a Vito Plumari (1), amichevolmente detto il Vecchiaccio, conosciuto una domenica del 1974 a Guadagnolo. Bini era in difficoltà su un passaggio quando è giunta una voce dall’alto: «Gente de’ pianura!». La loro grande amicizia è iniziata così: uno aveva 15 anni, l’altro quaranta in più; uno era adolescente, l’altro già anziano; uno era una macchina da parete, l’altro un miracolo vivente. Tesi e antitesi dell’arrampicare. Tesi, perché Bini è tuttora testimone della rivoluzione. Antitesi, perché assieme in cordata hanno dimostrato quanto improbabile, eppure reale, potesse essere un certo alpinismo. Tuttavia Pierluigi e Vito in roccia hanno formato una coppia fortissima. Lo scorso aprile 2025 Bini è stato ospite della Sezione di Mestre per presentare il film che racconta la sua vita verticale, L’uomo che accarezza la roccia di Fabrizio Antonioli e Stefano Ardito, e il giorno dopo nella sede di Le Alpi Venete, sfogliando la nostra rassegna, si è raccontato nella chiacchierata che segue.

Pierluigi, iniziamo proprio dal “Vecchiaccio”, in omaggio a un personaggio unico che non c’è più. Chi era Vito Plumari?

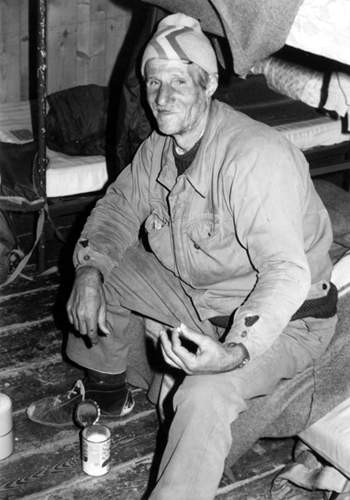

«Non si può descrivere, bisogna raccontarlo ma non è mai abbastanza. Ha fatto la guerra di Russia, poi tre anni di prigionia nell’Asia centrale. Dalla Russia era tornato senza l’alluce destro, per congelamenti, e con la tubercolosi, tanto che gli mancava una parte di polmone; era anche affetto da parkinsonismo. Da giovane portava le pecore in giro per la Sicilia, si arrampicava sulle rocce e sugli alberi, aveva iniziato così. E usava un tappo di sughero nello scarpone per riempire lo spazio del dito mancante. Un giorno fece la Aste-Susatti in Civetta con un mio amico, Luca Grazzini. Al ritorno, il gestore del rifugio Coldai, Renato De Zordo, mi raccontò che alle dieci di sera sentì bussare alla porta del rifugio, quando aprì vide solo un’ombra piombare a terra dritta come Gatto Silvestre: era Vito, sfinito. Il giorno dopo quando si è alzato, aveva ancora addosso l’imbragatura con tutte le fettucce. Si era buttato a letto completamente vestito tanto era stremato.

Quella volta in parete Vito perse il martello e per tre giorni andò a cercarlo sotto la via. E a tutti quelli che passavano sul sentiero spiegava che aveva perso il martello sulla Aste-Susatti! Distorceva i nomi: la diretta Dimai al Pomagagnon era la “diretta dei calamari al pomo del cagnone“; la corda Mammut, “a mammutta“; lo spigolo Abram, “lo spigolo dell’Abramo“; la via Micheluzzi, “la Camilluzza“; il diedro Philipp, “il didiedro di Filippo“; Luisa lovane, soprannominata “la Frugola“, per lui era “la Scrugola” o “la Sbrugola“. In parete ripeteva “Pierluì, qui c’è un vuoto di svariate e svariate diecine e diecine di metri, che se caschiamo siamo sbragellati“. Completamente vestito pesava poco più di 50 chili. Era un uomo dall’età indefinibile, fuori dal tempo, eppure un personaggio straordinario».

Torniamo a Bini. La carta d’identità recita che sei nato il 10 agosto 1959 a Pontedera, quindi sei toscano. Come sei arrivato a Roma?

«Noi siamo tutti toscani, della zona di Pontedera in provincia di Pisa. Mio padre lavorava in un’azienda di mobili, faceva il lucidatore. Un giorno ha avuto un problema alle coronarie per cui non ha più potuto sopportare le vernici e l’azienda gli ha offerto di fare l’agente di commercio.

A quel punto mio padre ha preso due bigliettini, su uno ha scritto Roma, sull’altro Milano.

Ha chiamato mio fratello Moreno, che ha otto anni più di me, e gli ha detto “scegli”: è uscito il bigliettino di Roma. Quando ci sono arrivato avevo quattro anni e mezzo, però mi sento toscano».

Come e dove nasce la passione per la montagna?

«Io e il mio amico Raffaele Bernardi eravamo appassionati dei grandi spazi del Nordamerica, le Montagne Rocciose, il Canada con le Giubbe Rosse, i cacciatori di pellicce… Avevamo tredici anni. Un giorno sfogliando l’enciclopedia Conoscere alla voce “Alpinismo” abbiamo visto le foto degli scalatori sul granito, il vuoto sotto. E siamo rimasti folgorati. Ci siamo guardati in faccia, abbiamo preso una corda di canapa e un martello da carpentiere e abbiamo iniziato a scalare un ponteggio, prima su poi giù con corde doppie di tre metri! E poi gli alberi, le scarpate dove passa il treno. Infine sotto il ponte del Raccordo Anulare, sulla Casilina, ci siamo costruiti una palestra. C’è stata una certa evoluzione ma è nato tutto sulle pagine dell’enciclopedia».

A un certo punto ti iscrivi al CAI, sezione di Roma. Com’è andata?

«Un cliente di mio padre un giorno gli fa: “Senti Bini, iscrivi tuo figlio al CAI, gli insegnano qualcosa, altrimenti rischia di farsi male. E poi vedrai che prima o dopo gli passerà”. Come vedi, è come se avesse versato benzina sul fuoco [risata]. Così mio padre mi ha iscritto al CAI, ho fatto il corso di introduzione all’alpinismo con l’ESCAI, il gruppo di Escursionismo Scolastico.

A proposito di ESCAI, senti questa: Spigolo Giallo alla Piccola di Lavaredo con Alberto Campanile. Sul libro firmiamo: Alberto Campanile, CAI Mestre; Pierluigi Bini, Escursionismo Scolastico del CAI Roma. Ti rendi conto? Sulla via di Comici allo Spigolo Giallo c’è la mia firma con scritto “Escursionismo Scolastico!”. Devo dire che quando ho conosciuto Alberto ho trovato il compagno ideale. Io cercavo proprio uno come lui, serio e affidabile. Abbiamo arrampicato assieme in tutto il ’76 e ’77».

A 15 anni conosci Rys’ Zaremba, di origine polacca, forte scalatore e innovatore, con cui inizi ad arrampicare seriamente. E grazie a lui avviene il battesimo con le Dolomiti nell’agosto del 1975, appena compiuti 16 anni. Cosa ricordi di quel periodo?

«Il padre di Rys’ a Roma lavorava alla Rai. Rys’ aveva dodici anni più di me ed era uno degli istruttori del corso di introduzione all’alpinismo. Arrampicava con le Superga ai piedi e andava come un razzo, quando l’ho visto mi sono subito comperato quelle scarpe. Rys’ evidentemente ha visto che ero portato per l’arrampicata, così mi ha portato sul Gran Sasso: con lui ho fatto una decina di vie, tutte prime ripetizioni ma ovviamente andavo da secondo. Poco dopo siamo andati sulle Dolomiti. Ha chiesto il permesso a mio padre per andare a casa sua in Val Badia. E mio padre: “Va bene, ma mi raccomando, state attenti, non fate cose rischiose“. Il primo giorno mi ha portato al Piz Ciavazes e, con le Superga ai piedi, abbiamo fatto la prima via. Non ha preso la corda ma di lui mi fidavo ciecamente, per me era un mito. Beh, abbiamo ripetuto la via Del Torso (2) slegati. A ripensarci ora… In quella stagione del 1975 abbiamo fatto almeno dieci vie, tra cui la Micheluzzi (3), sempre al Piz Ciavazes. Penso che Rys’ mi abbia appiccicato la passione per le solitarie.

È lui che mi ha messo in mano Settimo grado di Messner e ho iniziato a “ragionare” come lui, anche se allora erano sogni».

Sogni che molto presto sono diventati realtà.

«Sì, oggi posso dire che è stato bellissimo. Purtroppo nessuno faceva fotografie perché era una perdita di tempo. Ne ho pochissime anche delle vie salite con Alberto. Invece oggi guardare immagini del diedro Philipp piuttosto che della via dei Fachiri sarebbe bellissimo ed emozionante a tanti anni di distanza. Però per fortuna ho un filmato delle arrampicate in Hoggar, grazie ad Almo Giambisi».

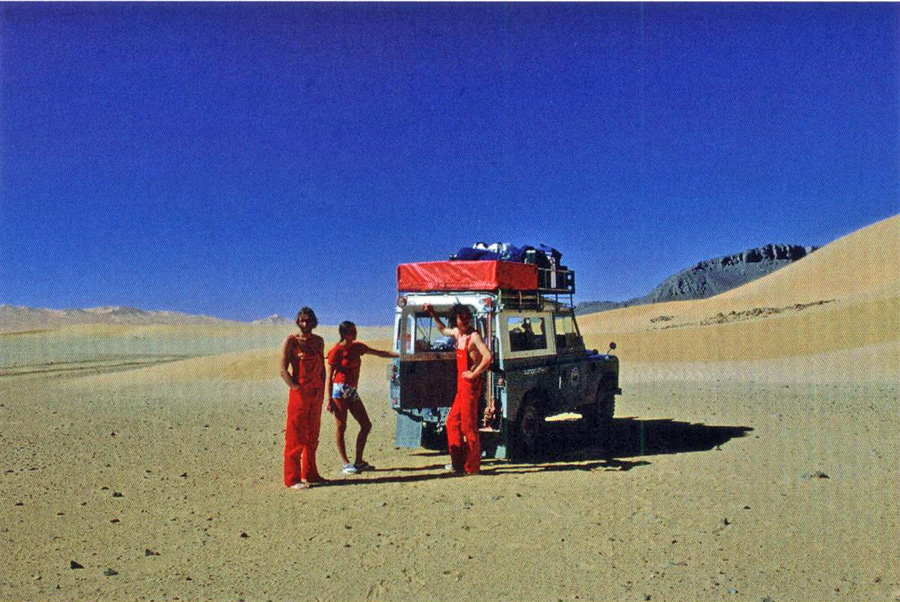

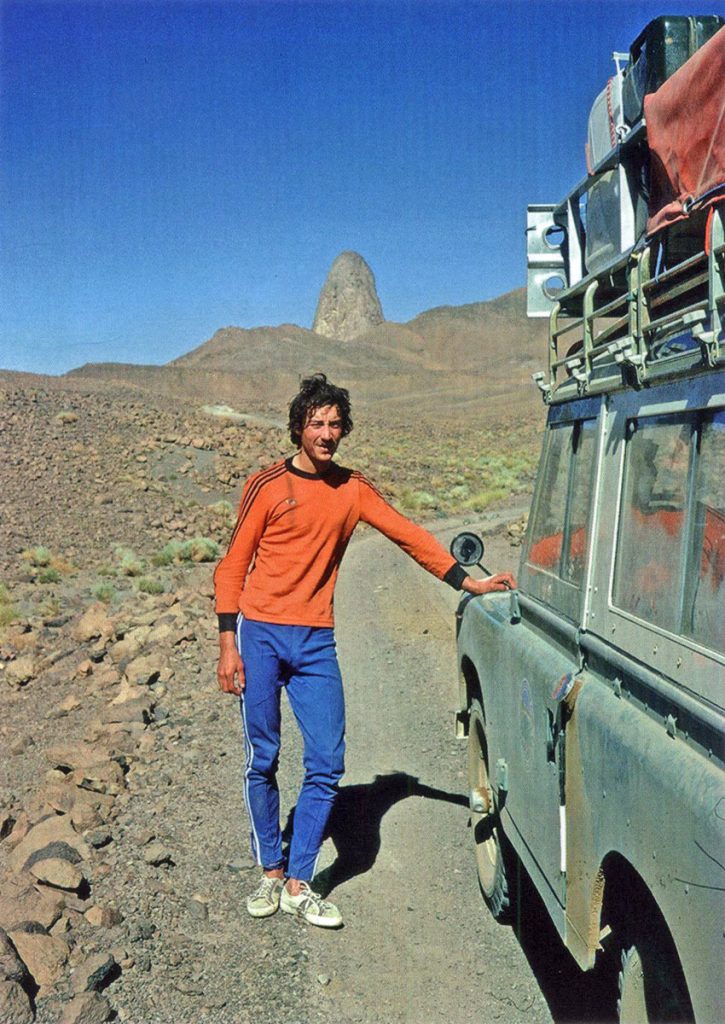

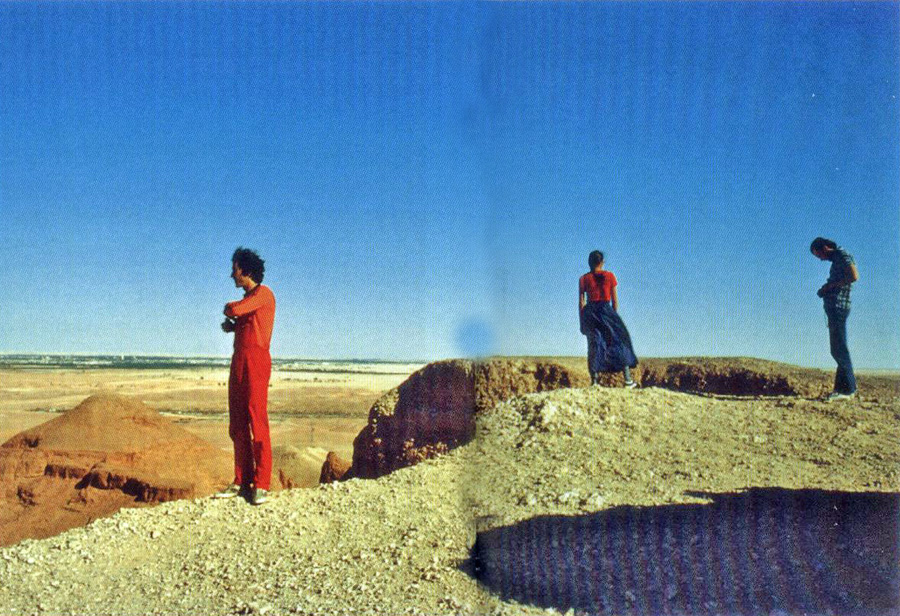

Parliamo proprio di quel viaggio in Hoggar: tu con Luisa lavane, Heinz Mariacher e Almo Giambisi.

«Per me quel giro è stato mitico, il deserto, il secco, la sabbia… Mi sembra di sentire ancora le Superga che scricchiolano sui granelli di sabbia e di sale. E poi quando ho visto la Garet El Djenoun (4), quella montagna rosa è stata una specie di visione. Eravamo tutti allenatissimi. Quel giro l’aveva organizzato Almo. Nel settembre del ’79 ero a casa di Tone Valeruz, e lui mi ha chiesto se volevo andare in Hoggar. Io non sapevo nemmeno dove fosse. Tone mi disse: “È in Algeria, ci sono montagne bellissime. Sono già in tre ma stanno cercando un’altra persona, perché non ci vai?”. Heinz e Luisa li conoscevo già, Almo, che ha 21 anni più di noi, lo conoscevo meno, l’avevo visto sui libri di montagna. Erano altri tempi, ora non sarebbe più possibile».

Assieme a te gli anni tra 1970 e 2000 vedono all’opera altri forti rocciatori: tra le Dolomiti, Heinz Mariacher con Luisa lovane, Alberto Campanile, Bruno Pederiva, Benvenuto Ben Laritti, Manolo, Luggi Rieser oggi “Darshano”, i fratelli Roberto e Andrea Zannini, Lorenzo Massarotto, Manrico Dell’Agnola, Lucio Bonaldo, Giancarlo Milan e tanti altri. Sul Gran Sasso, dopo Luigi Mario, Marino Dall’Oglio, Pasquale Iannetti, ecco Giampiero Di Federico, Angelo Monti, Giampaolo Picone, Luca Grazzini, Marco Forcatura, Donatello Amore, Massimo Marcheggiani… Che stagione si viveva? E quando vi siete resi conto che avevate vissuto un ciclo irripetibile?

«Allora non potevamo rendercene conto, lo facciamo adesso. Quando vedi che tutto è cambiato pensi alla fortuna che hai avuto di vivere quei momenti, quel periodo. Nel 1978 ho conosciuto Heinz [Mariacher, NdR] e lui ci ha indicato la direzione. Quando tornavo a Roma andavo al Gran Sasso e mettevo in pratica quello che avevo imparato sulle Dolomiti, che sono un po’ più “friabiline” e più verticali. Il Gran Sasso invece ha placche compattissime, roccia molto rugosa su cui con le Superga quasi camminavo. Aprivo vie che mi sembravano facili. E non voglio sminuirle! Però anche il famoso tiro della Via del Vecchiaccio (5), quaranta metri sprotetti, è su una via di 4-5 tiri, roccia compatta ma con le Superga ai piedi non me ne sono quasi accorto. Invece con Alberto ero abituato a fare vie di 35-40 tiri. Quella volta con me c’era Vito, era molto orgoglioso di una via dedicata a lui».

Ben Laritti (6) era della Guardia di Finanza e una volta a Predazzo pare ti abbia salvato dall’arresto per diserzione. Com’è andata?

«Con Ben siamo stati molto amici, mi chiamava “Binazzo”! A Predazzo ero già destinato al Gruppo Sportivo grazie a un amico istruttore di roccia, ma ho capito subito che non avrei resistito nell’ambiente militare. Però avevo firmato, non sapevo cosa fare. Un giorno un finanziere dice a tutti: “Se qualcuno ci ha ripensato meglio che lo dica subito perché dopo sarà troppo tardi“. Avevo 19 anni e di burocrazia non sapevo nulla. Insomma io e un altro alziamo la mano, ci danno un foglio e ci dicono che potevamo andarcene. Sto per uscire quando il maresciallo mi blocca: “Ma dove vai, non puoi, scherzi? Fermo lì, aspettami che torno subito“. Il maresciallo gira l’angolo, io me ne vado e appena fuori comincio a correre verso Cavalese. Faccio autostop e mi raccoglie subito un’auto. Alla fine riesco ad arrivare a Roma. A casa vengo a sapere che mi aveva salvato Ben, era riuscito a convincere il capitano a non farmi arrestare. Quattro mesi dopo sono ripartito per Viterbo, mi aspettava l’Aeronautica».

E a Viterbo hai fatto il militare in pace…

«Macché, anche lì ho fatto un bel “casino” tanto che mi hanno spedito al reparto neurologico dell’ospedale militare del Celio a Roma. Dopo tre giorni non ne potevo più. Una mattina, da un ufficio del secondo piano sono sceso da una finestra arrampicando sulle grondaie, volevo comperarmi un gelato. Ma quando sono risalito, in ufficio erano tornati gli impiegati e quando mi hanno visto sono rimasti a bocca aperta: “Ma questo è matto forte!“. Due giorni dopo io e altri ragazzi abbiamo deciso di andare dalla suora dell’ospedale per spiegare la situazione, e ho parlato io: “Suora, senta, non siamo matti, facevamo finta per farci dare il congedo“. La suora ha aperto l’armadietto, ci ha dato una caramella per ciascuno e ci ha detto: “Va bene, andate pure“. Finalmente un giorno è arrivato mio padre con un foglio dove c’era scritto che da quel momento ero libero, non so cos’avesse combinato ma ero libero. Il giorno dopo correvo con le mie scarpe da ginnastica».

Una corsa verticale fino a vent’anni, anche dodici vie in giornata al Gran Sasso, poi una brusca frenata. Avevi subito un’overdose di montagna?

«A un certo punto ho fatto altre scoperte, avevo “gravi carenze” di altre cose perché fino a quel momento avevo solo scalato. Sai, cominci a conoscere le prime ragazze, mi hanno convinto a prendere la patente perché non volevo. Poi mi è scattata un’altra passione, quella per le macchine: è stata una folgorazione quando ho visto una Fiat 131 Abarth rossa. Non ci avrei mai pensato. Prima ho frequentato qualche circuito, poi qualche corso di pilotaggio, non ho mai fatto gare, andavo in pista a Vallelunga, a girare per conto mio perché non mi interessava la competizione, solo la guida. Però non ho mai lasciato la montagna, la passione non è mai morta».

Veloce in auto come sei sempre stato veloce anche in roccia.

«La velocità è sempre stata una mia peculiarità ma non fine a se stessa, non dovevo battere alcun record, sono sempre stato veloce di mio. Se davanti a un passaggio difficile ti fermi, risulterà tutto più difficile senza contare che maggiore velocità significa anche maggiore sicurezza. C’è gente che sta tutto il giorno in parete e magari rischia di prendersi il temporale. Se sei lento sei costretto a portarti più cose, devi bere e devi mangiare. Io e Alberto portavamo un pezzetto di cioccolata, nient’altro. Quando abbiamo ripetuto il diedro Philipp non avevamo nemmeno l’acqua e nei camini in alto sulla via cercavamo le “cascatine” per bere. Tutto questo per non portare peso. Era un’ottima scelta però sono decisioni a cui arrivi un po’ alla volta dopo averle già sperimentate su altre vie. Soprattutto devi sapere dove c’è acqua».

La famiglia. Nel momento in cui riveli a tuo padre che vuoi lasciare la scuola per la montagna, immagino ci sia stato uno scontro piuttosto acceso. Ma c’è stato un momento nel quale in famiglia hanno capito che la tua era una passione vera?

«Prima i miei hanno cercato di fermarmi in tutti i modi ma non ci sono riusciti. Poi mio padre a un certo punto mi ha lasciato andare: “Fai quello che ti pare, tanto è una battaglia persa“. E non mi ha mai fatto mancare nulla nemmeno a livello economico. È stato un padre che meriterebbe un monumento».

Sul Gran Sasso hai aperto numerose vie, sulle Dolomiti hai fatto molte ripetizioni. Hai lasciato anche qualche traccia nuova?

«Sulle Dolomiti poche aperture: una sul Piz Ciavazes con Alberto l’abbiamo dedicata a Elvio Turin (7), a sinistra della Micheluzzi e di fronte a Italia ‘61. Poi ho aperto una via sul Sass Pordoi con alcuni amici di Roma, Giampaolo Picone, Angelo Monti, Gigi Benin e Augusto Azzoni di Bergamo; ricordo di avere usato pochissimi chiodi. Un’altra sul Piz dl’ Ciaval, a sinistra della Livanos, con delle bellissime placche. Infine un’altra sul Sass Pordoi, la via della Baita Biolchina, che abbiamo dedicato a Gigi e Berta Grigato (8), i due coniugi che hanno ospitato noi e tanti altri alpinisti».

Non hai mai amato particolarmente l’alpinismo invernale. La dolomia è più affascinante del granito o le vecchie Superga erano più comode di scarponi, ramponi e piccozza?

«Il primo contatto con il granito l’ho avuto durante il viaggio in Hoggar. Però sono stato anche al Monte Bianco dove ho salito il Dente del Gigante, ovviamente con le Superga. E ho rischiato perché durante il rientro dal Dente, con gli scarponi ai piedi per la neve, ho voluto cambiare percorso e a un certo punto sono sprofondato, con le gambe sentivo il vuoto del crepaccio. Sono uscito praticamente nuotando nella neve. Non mi sono fatto nulla ma ho preso una paura! Non sono uno da piccozza e ramponi».

È molto diverso arrampicare sulle Dolomiti e sul Gran Sasso?

«In realtà c’è molta affinità, cambia qualcosa ma le situazioni sono molto simili. Io amo l’arrampicata varia, quella “a buchi” non è mai la stessa, c’è qualche “dülferina” però non è mai uguale. Mentre il granito molto spesso ha fessure talmente regolari che ti costringono allo stesso movimento. Ma ti distruggi le mani, devi incastrare i dadi, devi portarti materiale che pesa a meno che tu non ti chiami Honnold…».

Non hai fatto un nome a caso. Tu hai salito molte vie slegato, ora si dice “free solo”. A parte lo squilibrio dovuto a età, periodi e materiali, che differenza c’è fra le tue salite slegato e quelle “free solo” di Alex Honnold?

«Quando Honnold fa “free solo” addosso non ha nulla, zero. Io almeno la corda, nelle mie solitarie come sulla Via dei Fachiri, me la portavo. Sulla traversata della Scotoni ho sempre agganciato qualcosa e già il fatto di vedere quella corda attaccata cambia tantissimo. Io salgo “free solo” molto spesso nelle palestre. Ancora adesso quando faccio mille metri in giornata al Monte Morra, addosso non ho niente ma è III e IV grado, sono vie che ho fatto centinaia di volte dove conosco appiglio per appiglio».

Hai detto che per avere arrampicato «su ponti e muri per anni, “involontariamente” sono stato un arrampicatore sportivo». Hai mai pensato seriamente all’arrampicata sportiva e alle gare?

«No, mai, perché non mi piace la competizione diretta, nelle gare devi andare più veloce dell’altro e non mi piace. Io in parete sono andato veloce molte volte, provi soddisfazione però la competizione diretta, magari con un amico, non mi è mai piaciuta. Anche quando arrampicavo con Alberto tra noi non c’è mai stata rivalità. Anche se una volta… dopo avere salito parecchie vie assieme, un giorno gli dico che volevo fare la Steger (9) al Catinaccio da solo. E lui: “Allora vengo anch’io. Ognuno fa la propria solitaria“. Noi dovevamo fare assolutamente le stesse vie per non darci fastidio l’uno con l’altro. Ma proprio competizione non c’è mai stata, eravamo uno spettacolo!».

Tre Cime di Lavaredo, montagne di incontri. Lungo la via Comici-Dimai conosci Claudio Barbier.

«Ero sempre con Alberto. Eravamo già in alto quando abbiamo incontrato una biondina, occhi azzurri: era Anna Lauwaert. Il suo compagno stava più in alto e cercava di staccare a martellate il ghiaccio dalle fessure. Più tardi lui ci ha confessato che quando ha visto arrivare un’altra cordata, si è messo a tirare come un matto. Alla fine siamo arrivati sulla cengia insieme. Era molto contento perché aveva visto due “bambini”: io avevo 17 anni, Alberto 18. Quando ci siamo stretti la mano e ha detto “Claudio Barbier” ho provato un’emozione immensa. Lo conoscevo dai libri. Più tardi lui ha raccontato tutta la scena ad Almo Giambisi, al Pordoi: “Sai che ho incontrato due che andavano come schegge, due bambini sulla Comici ci hanno ripreso e ci volevano sorpassare. Ma chi sono ‘sti due!”. Con Anna ci siamo incontrati ancora anni dopo».

A proposito della Comici-Dimai alla Cima Grande. Due anni fa l’hai salita di nuovo, questa volta da solo. Perché proprio quella via?

«Perché per me quella via ricorda la solitaria di Comici, è la solitaria per eccellenza, pietra miliare dell’alpinismo. Quando sognavo il VI grado sui libri, pensavo a quella via. E volevo farla da solo. Mi sono allenato parecchio sulla continuità, sulla sicurezza e sono riuscito a farla. Era un sogno. Anche a livello d’immagine posso dirti che fa più scalpore una solitaria alla Comici che alla Via dei Fachiri, che è più difficile. Comici e Cima Grande, due nomi magici».

Vito Plumari muore per varie complicazioni nel 1996, dieci anni dopo tu e i suoi amici gli date finalmente sepoltura. Vuoi raccontare?

«Un mio amico, avvocato di Collelongo, ha scoperto che Vito non aveva una tomba, i suoi resti erano parcheggiati nel deposito nel cimitero di Prima Porta, il più grande di Roma. Così lui, io e altri amici abbiamo organizzato una cerimonia, raccontando che Plumari aveva fatto la guerra di Russia e che era stato un Alpino. Quel giorno c’erano gli Alpini, la banda, io ho scalato il campanile, tutto Collelongo era soddisfatto. La sua tomba è nel piccolo cimitero del paese, c’è una roccia che ricorda le Dolomiti con attorno una corda. Io sono andato sulla via del Vecchiaccio a staccare l’unico chiodo per piantarlo sulla tomba di Vito. Glielo dovevamo, se lo meritava».

Note

(1) Vito Plumari (1919-1996), siciliano, era un anziano bidello di scuola del quartiere di Centocelle. Le sue ceneri sono state inumate il 23 luglio 2006, dieci anni dopo la morte, a Collelongo, centro vicino ad Avezzano (L’Aquila).

(2) L’itinerario sulla Sud del Piz Ciavazes è stato aperto da Sandro Del Torso ed Emilio Lezuo il 14 agosto 1935. Difficoltà: IV+. La via è conosciuta anche come via della Rampa.

(3) Via aperta dalla guida fassana Luigi Micheluzzi ed Ettore Castiglioni il 26 settembre 1935 sul Piz Ciavazes. È caratterizzata da una traversata di 90 metri (VI, AO).

(4) La Garet El Djenoun è una montagna di 2330 metri nel Sahara algerino, nel massiccio dell’Hoggar o Ahaggar, dal nome della popolazione dei Tuareg “Kel Ahaggar”.

(5) La Via del Vecchiaccio è dedicata a Vito Plumari. Si sviluppa sulla Seconda Spalla del Corno Piccolo, Gran Sasso. Al momento dell’apertura, il 1977, il tiro chiave era il più difficile di tutto il gruppo, un traverso di VI grado in placca senza protezioni intermedie.

(6) Benvenuto Ben Laritti è morto il 21 luglio 1983. Una scossa di terremoto l’ha fatto precipitare mentre attrezzava una via sulla Cima dei Bureloni (Pale di San Martino) per i suoi allievi finanzieri di Predazzo.

(7) Via Elvio Turin, aperta con Alberto Campanile il 4 agosto 1977 utilizzando un chiodo di assicurazione e cinque di sosta. È dedicata a un istruttore della scuola di alpinismo “Cesare Capuis” del CAI di Mestre, scomparso prematuramente (dislivello 250 metri, difficoltà V, V+, VI-).

(8) Luigi Grigato (1918-1990), giornalista, è stato sindaco di Mantova dal 1960 al 1973, Berta era sua moglie. Sotto le Torri di Sella possedevano la baita “Biolchina” che divenne luogo d’incontro tra alpinisti. A Berta e Gigi è dedicata la guida Gruppo dì Sella, di Fabio Favaretto e Andrea Zannini, edita nel 1991 da CAI-TCI per la collana Guida dei Monti d’Italia. La via è stata aperta nell’agosto 1979 da Pierluigi Bini, Augusto Azzoni, Gigi Benedetti, Giampaolo Picone. Dislivello 600 metri, difficoltà V, V+.

(9) Via aperta sulla Est del Catinaccio da Hans Steger con Paula Wiesinger, Federico Fred Masè Dari e Sigmund Lechner, nell’agosto 1929. Sviluppo 700 metri, difficoltà obbligatoria 5c (VI-).

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

CONOSCERE: che gran bella enciclopedia e quanti ricordi su in soffitta,bello averla citata e inserita nell articolo.

Sempre bella e nostalgica la memoria, soprattutto quando diventa storia.