Alle 12 e 22 minuti del 19 luglio 1985 (oggi, esattamente 40 anni fa) una massa fangosa composta da sabbia, limi, acqua scende a valle. «C’è stata una volontà di rimozione da parte della politica, perché quel che è successo era imbarazzante».

Stava, il dimenticato Vajont del Trentino

(una colata di fango che scende a 90 km e spazza via tutto: 268 morti)

di Jacopo Strapparava

(pubblicato su corrieredeltrentino.corriere.it l’8 giugno 2025)

La fluorite raffinata al 97 per cento, che si produceva a Stava, era una polvere bianca. Chi non ne ha mai sentito parlare, sappia che i chimici la chiamano CaF2. Che è lo stesso elemento contenuto nei dentifrici al fluoro. Che serve per rendere più malleabili le plastiche, per la fabbricazione di vetri, lenti e ceramiche, per fondere le scorie dell’industria metallurgica. È una sostanza che non si trova in natura: ma questo, anche chi di queste cose non ha mai sentito parlare, lo capisce al volo.

La produzione

Bisognava produrla, e lo si faceva sul posto. Le rocce estratte dal monte Prestavèl erano fatte passare attraverso tre frantoi, prima a secco, poi con l’aggiunta di acqua. Al primo frantoio, le rocce diventavano ghiaia. Al secondo frantoio, la ghiaia diventava sabbia. Al terzo frantoio, la sabbia diventava polvere. Solo a quel punto, si aggiungevano sostanze chimiche: dal brodo di acqua e polvere, emergeva la fluorite pura, circa 400 chili per tonnellata, che veniva filtrata e immagazzinata. Tutto il resto – un ammasso di sabbia, acqua e fango – non serviva più: veniva depositato in una discarica in località Pozzole, 400 metri più a valle. Ecco. È da quell’ammasso di sabbia, acqua e fango, che bisogna partire, per capire tutto.

«Nel 1961 la Montecatini aveva richiesto al Genio civile l’autorizzazione per una discarica alta 9 metri», spiega Michele Longo, della Fondazione Stava, che guida le visite sui luoghi della catastrofe. «Nel 1985 i bacini erano due, uno sopra l’altro, per 60 metri complessivi, e 300 mila metri cubi di fango». Per non parlare del fatto che, già all’epoca, la buona prassi prevedeva di costruire le discariche minerarie in zone asciutte, piane, a valle dei centri abitati. Mentre le Pozzole – e già il toponimo lo dice – sono una zona acquitrinosa, in pendenza del 25 per cento, e proprio sopra case e alberghi. «Non è strano che sia venuto giù, è strano che non sia venuto giù prima».

Quantant’anni dopo

Quarant’anni dopo, della tragedia che sconvolse il Trentino, quasi non rimane traccia. Oggi alle Pozzole c’è un prato grande come un campo da calcio: solo l’occhio attento nota che gli alberi in fondo sono più giovani, e di una tonalità di verde più chiaro rispetto a quelli intorno. Subito sotto, c’è un maneggio per cavalli. Tante seconde case. I tre alberghi distrutti nel 1985 – l’Erica, lo Stava e il Miramonti – sono stati ricostruiti e ora ne è nato un quarto.

Quarant’anni dopo, la val di Fiemme aspetta le Olimpiadi. I Giochi ufficialmente si chiamano «Milano-Cortina», ma le gare di fondo e combinata nordica si terranno proprio a Tesero, quelle di salto con gli sci nella vicina Predazzo. A ogni lampione, un bandierone ricorda a chi sale lassù che il 2026 è vicino. I paesi sono tirati a lucido. I bed and breakfast stanno spuntando come funghi. Il visitatore ignaro, della tragedia del 1985, potrebbe non rendersi neanche conto.

La memoria

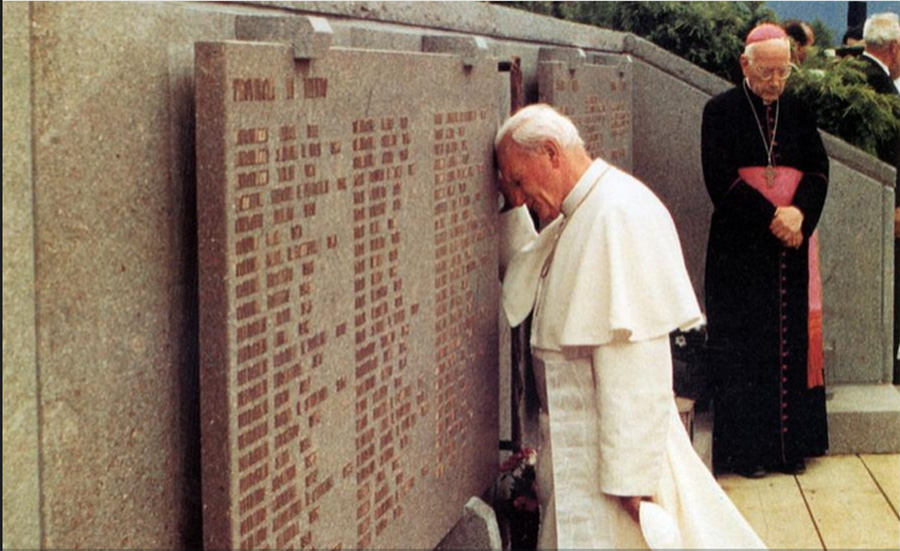

«È uno sforzo grandissimo, tenere viva la memoria» dice Graziano Lucchi, una vita all’Ufficio stampa della Confcommercio di Bolzano, presidente della Fondazione Stava, entrambi i genitori persi nella tragedia. Certo, non è facile. A Stava è mancato un Marco Paolini, che con la sua orazione civile sul Vajont tenne milioni di persone incollate alla tivù. «C’è stata anche una volontà di rimozione», continua Lucchi. «Da parte della politica, perché quel che è successo era imbarazzante. E, in fondo, anche nostra: per molti, dopo un trauma del genere è fisiologico voler dimenticare».

E pensare che, nei primi anni Sessanta, quando a Stava partì l’attività industriale, erano tutti contentissimi. La val di Fiemme era poverissima – le vacche nella stalla, il fieno nel sottotetto – si viveva di polenta e formaggio, si emigrava all’estero o verso l’Alto Adige. Bisogna immaginarsi le trattative tra questi uomini, piegati da secoli di miseria, e i dirigenti di Milano, Foro Buonaparte. La Montecatini assunse un centinaio di lavoratori locali, i terreni le furono venduti per 35 lire al metro quadro (mentre il prezzo di mercato era 1000 lire al metro quadro). Furono costruiti acquedotto e allacciamento elettrico. I minatori salivano in miniera con la seggiovia. Gli appartamenti per i dirigenti, venuti dalla Toscana e dall’Agordino, oggi convertiti nel Residence Lagorai, furono le prime case di Tesero con riscaldamento centralizzato. I bambini del paese, a scuola, strabuzzavano gli occhi quando vedevano i figli dei foresti. «Hanno le scarpe belle!». «Hanno il panino con il prosciutto!».

Gli anni Ottanta

Nell’1985 le cose erano già cambiate. Stava era luogo di villeggiatura. I morti uccisi dalla colata di fango riposano in 64 cimiteri di dieci regioni d’Italia. A Tesero sono seppelliti i fiemmesi, spesso tutta una famiglia sotto una sola tomba. E, in tre fosse comuni, i 71 morti mai identificati.

«Questa storia ci parla del rapporto tra uomo e natura. Ma anche del rapporto tra uomini e altri uomini», conclude Graziano Lucchi. «Noi avevamo il diritto di vivere tranquilli. Tutti hanno il diritto di vivere senza che la superficialità, l’incuria e l’interesse economico prevalgano sul rispetto della vita umana». Quel che non è successo quel maledetto 19 luglio.

Il sismografo

Alle 12 e 22 minuti e 55 secondi il sismografo della stazione di rilevamento di Cavalese prese a vibrare, come se vi fosse un terremoto.

I testimoni ricordano un cupo boato, uno spostamento d’aria fortissimo, i tetti delle case che volavano. L’odore acre dell’olio di lino, una sostanza usata nella lavorazione della fluorite, che si sprigionava per tutta la valle. Poi un surreale silenzio di morte. Rotto, dopo pochi minuti, dal rumore delle pale degli elicotteri.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Vi riporto solo la conclusione di un mio lungo servizio su Stava pubblicato sul numero di luglio del mensile Questo Trentino. Tutto detto. Walter Micheli è stato il politico trentino (socialista) che aveva anticipato in trentino le politiche europee a difesa dell’ambiente, 1985 – 1993.

Proprio per ricordare la qualità del lavoro svolto da Micheli riportiamo una sua riflessione che aveva lasciato a Questo Trentino vent’anni dopo la tragedia, nel luglio 2005. Scriveva: – “Le leggi, anche le buone leggi, non bastano se non sono vissute come cultura acquisita di un popolo. Per questo dobbiamo far nascere un’altra fertile stagione, sperando che questa volta non sia frutto del dramma, ma della ragione e della responsabilità”.-

Quanto sono amare queste parole. L’azione politica e sociale di Micheli non divenne patrimonio della collettività e dell’autonomia del Trentino. Oggi, nonostante l’evidenza dei cambiamenti climatici e delle conseguenti emergenze, la situazione culturale in Provincia è, se possibile, peggiorata. Il ricordo della tragedia oggi è ridotto a rituale.

Saluti.

C’è una cosa ancora più sconvolgente di Stava, 45 volte più sconvolgente: i 12000 morti inutili della prima ondata della pandemia del 2020, il 35% in più dell’eccidio di Srebenica. Una summa di errori catastrofici in cui nessuno, neppure il sopracitato geometra, ha pagato, anzi: hanno fatto di tutto perchè non pagasse nessuno ed assieme a Conte e Speranza (che erano politici, e che di aspetti puramente sanitari potevano anche non saperne nulla) si sono trascinati al traino tutti i principali responsabili della sanità nazionale e delle sanità regionali. Nella mia provincia hanno fatto fuori una intera generazione di persone che avevano fatto la storia (e l’economia) degli anni 60. 70 e 80.

Rileggete per favore ‘rinuncia ai miei diritti politici’ su questo stesso blog, l’unico organo di informazione che ha avuto il coraggio di pubblicare la mia lettera del 18 marzo 2024.

Saluti.

Massimo Silvestri

Dici bene Bosco …anzi le azioni ,imprese, fondazioni Cini-che sono prosperate su quei miliardi pagati allora per statalizzare l impianto Sade e anche sui quasi 2000 cadaveri.

Praticamente un impunità di Stato colluso che ipocritamente ti ricorda ad ottobre di non dimenticare…e chi dimentica? Ha si lo già scritto al primo commento per i poveri morti incolpevoli di Tesero.

Vajont, Stava, Nord Est. É un caso ? O forse un segnale di etnie abituate a lavorare duro e a protestare poco. Anche dopo la tragedia, l’accertamento delle responsabilità fu lacunoso e produsse esiti non corrispondenti con l’enorme entitá delle due tragedie.

Quanta tristezza …

E ci siamo dimenticati anche del Cérmis…😔

In Italia c’è ne sono tanti di impuniti per grandi tragedie, mi viene in mente Cermis 98 piloti americani che l’hanno fatta franca.

Bell’articolo di ricordo. Peccato pero’ che le.responsabilità per quanto accaduto non siano mai state approfondite. Tra Provincia autonoma, ispettori probabilmente condizionati da interessi economici e funzionari della ditta che gestiva l’impianto tutto è finito con la responsabilità scaricata su un geometra e nulla più. Un pezzo di Italia connivente e condiscendente dove trs l’indifferenza e il dio denaro tutto è rimasto sotto quel fango.

Come dimenticare!?!