Un appello alla moderazione nelle Fisher Towers dello Utah.

Attenzione! Pericolo!

di Steve Bartlett

(pubblicato su The American Alpine Journal, 2013)

Ho sognato di essere alle Fisher Towers, mentre camminavo su una cengia a un centinaio di metri di altezza. Continuavo a inciampare in pezzi di ferro angolari inchiodati alla roccia. Mi sono reso conto che erano ancoraggi. Sbirciando in basso, ho visto quelle che sembravano essere delle vie a pochi metri una dall’altra, ognuna definita da una processione verticale di cavi spezzati, chiodi piegati e spit mezzi fuori. In qualche modo, sapevo che ogni salita aveva un nome e una storia. Eppure erano così vicine tra loro, così simili, da non avere alcun significato.

Al risveglio, mi sono chiesto cosa riflettesse il sogno delle mie recenti esperienze alle Fisher Towers. Ho scalato nei deserti dello Utah meridionale per quasi 30 anni e ho sempre pensato che ci fosse un ragionevole consenso sull’etica delle nuove scalate nel deserto, sul conformarsi alla roccia e lasciare una sfida piacevole per la prossima cordata. La primavera scorsa, mentre facevo un giro intorno alle Fisher Towers, mi sono trovato di fronte a una nuova via che mandava in frantumi questo presupposto: la più brutta scalata artificiale che abbia mai visto, una linea di buchi freschi e ferramenta nuova ma decadente sul Titan. Durante lo stesso giro, un’altra nuova via ha attirato la mia attenzione: molto più discreta, ha creato un elegante arco sulla parete est del Kingfisher. Entrambe le vie sono state aperte dalla stessa squadra: David Pelut Palmada ed Esther Ollé, dalla Catalogna, nel nord della Spagna. Perché queste due vie sembravano così diverse dalle scalate esistenti e l’una dall’altra? Cosa stava succedendo?

Sulla rivista spagnola Desnivel, Palmada ha suggerito che la sua via dell’agosto 2009 sul Titan, Oju, Peligru! (“Attenzione, pericolo!”) potrebbe essere la via in artificiale più difficile al mondo. Per fare un paragone, ha usato la sua precedente salita di Intifada di Jim Beyer, sulla Cottontail Tower nei Fishers, originariamente valutata A6. La Federazione Spagnola di Alpinismo (FEDME) ha assegnato a Palmada il premio 2009 per l’arrampicata su big wall, con un premio di 2.000 euro, per la via “proposta A6+”. A questo è seguito l’anno successivo un premio di 2.500 euro per la prima salita di Palmada, con Josep Esquirol, di una big wall di 1400 metri sull’isola di Baffin. In patria, Palmada è un membro entusiasta e rispettato di una piccola ma energica comunità di arrampicatori in artificiale.

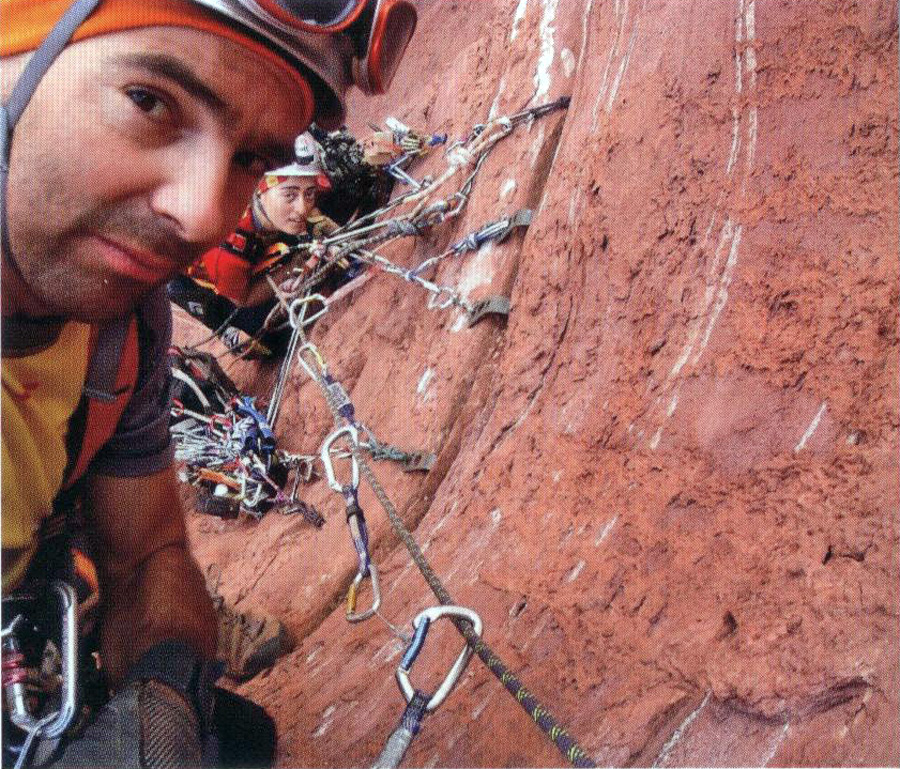

Disorientato da queste salite, decisi di ripetere Hot-Parad-Ice, la via aperta da Palmada nell’agosto 2012 sul Kingfisher. Nel marzo 2013, mi ritrovai fermo sotto un tiro che sembrava proprio al limite del possibile. Qualcosa che poteva essere fattibile. Piccoli accenni di debolezza emergevano e timidamente svanivano. Che lato della fattibilità sarebbe stato? Genialità pura? Ingegnosità e artificio? Infilai delicatamente un Pecker numero 1 in una minuscola fessura e salii.

L’arenaria di Cutler forma solitamente placconate insipide, perse nel vasto spazio dell’Altopiano del Colorado. Ma nelle Fisher Towers, la Cutler si è trasformata in un labirinto di cattedrali e castelli gotici, cupi e minacciosi, con fantastici contrafforti e solchi contorti. Ci sono cinque formazioni principali e una miriade di più piccole.

Nel 1962, Layton Kor, Huntley Ingalls e George Hurley scalarono la torre più grande, il Titan. Kor, che salì da capocordata ogni tiro, liberò ciò che era possibile liberare, usò chiodi da roccia dove c’erano fessure e piantò spit dove le fessure terminavano. Poco dopo, Harvey Carter raggiunse la cima delle altre quattro grandi formazioni: il Kingfisher, l’Echo Tower, il Cottontail e l’Oracle. Negli anni ’60, raggiungere queste cime era considerato una sfida sufficiente.

Negli anni ’70 gli scalatori iniziarono a cercare vie più difficili con pochi spit. Una persona si spinse fino in fondo: Jim Beyer. Dal 1976 al 1989, arrampicando in solitaria, lasciò un’eredità singolare e spettacolare: 14 nuove vie, la maggior parte delle quali di difficoltà senza precedenti. Le sue prime linee seguivano grandi formazioni naturali. In seguito fu attratto dagli spazi intermedi. A volte questi presentavano delle fessure che potevano essere chiodate – anche se solo a malapena – ma a volte le fessure si esaurivano.

Beyer voleva mantenere basso il numero di chiodi e alta la difficoltà, quindi, in particolare su World’s End (1987) e Intifada (1988), dove la roccia non offriva punti di ancoraggio “naturali”, praticò fori poco profondi e infilò dei copperhead nelle fessure risultanti. Questi punti di ancoraggio “scavati” erano rapidi da piazzare; reggevano il peso del corpo ma non lunghe cadute.

Nella Yosemite Valley, Jim Bridwell e Peter Mayfield avevano sperimentato uno o due di queste incisioni artificiali durante le prime salite di Zenyatta Mondatta e Aurora, nel 1981. All’epoca, Bridwell e Mayfield rimasero in silenzio su ciò che avevano fatto, consapevoli che forse avevano oltrepassato un limite, al di là di un onesto tentativo di affrontare la sfida naturale della roccia. O forse, giocandoci, avevano definito quel limite. Nel 2006, Mayfield scrisse su Supertopo: “Se sei bravo, sai quando l’arte si trasforma in una parodia e prendi l’altra strada”.

Una nuova generazione di alpinisti di Yosemite, tra cui Walt Shipley, Steve Gerberding e John Middendorf, rifiutò l’utilizzo degli scavi. In assenza di crepe o altre caratteristiche naturali che potessero essere chiodate, agganciate, scalate in libera o nelle quali si potesse inserire qualcosa, ritenevano che fosse necessario installare uno spit o un rivetto. Nella roccia più tenera delle Fisher Towers, gli scavi si deterioravano rapidamente a causa dell’erosione e dell’uso ripetuto, rendendo necessario l’uso di un trapano da parte di squadre successive. Il che portò a un altro problema: poiché era necessario un trapano per ripristinare le incisioni, questo poteva, per errore o per scelta, essere utilizzato anche su scavi precedentemente naturali.

Sono ammirato dal curriculum di Beyer di vie difficili nelle Fisher Towers. Ma non dai suoi scavi. In una prima salita, io e i miei compagni ci sforziamo di lasciare una via che possa essere goduta da altri, senza costringerli a scavare. Una via in cui ci adattiamo alla sfida naturale presentata dalla roccia, lasciando spit solidi dove non ce ne sono. E, per fortuna, nuove linee in questo stile continuano a essere tracciate nelle Fisher Towers.

Nel 1996, con nove salite delle grandi Fisher Towers lungo vie già esistenti all’attivo, decisi di tentare una nuova via sull’enorme parete ovest dell’Oracle, con Chip Wilson. Mi attrezzai, salii in libera fino a una cengia a 15 metri da terra e piazzai un Birdbeak. Sopra di me c’era un oceano immenso e verticale. Non riuscii a convincermi a salire su quel chiodo. Scesi, Chip si rifiutò di provarci e ce ne andammo.

Un anno dopo sono tornato con Dave Levine. Abbiamo trascorso ore a osservare la parete con il binocolo, da diverse angolazioni e a diversi orari della giornata. Perché una nuova via valga la pena di essere aperta, deve avere un basso numero di spit, e questo significa che la linea deve presentare fessure per lo più continue. Dopo aver studiato la parete, finalmente abbiamo visto la linea completa. Questa volta sono salito con sicurezza sul primo Birdbeak, ne ho piazzato un altro, sono salito di nuovo e ho continuato. La nostra linea, Beaking in Tongues, è stata un sogno di prima salita: abbiamo piantato spit alle soste, ma per il resto abbiamo seguito fessure e solchi per sette tiri indipendenti.

Certo, oggi abbiamo vita più facile di Beyer. Nel 1989, proprio quando Beyer smise di scalare sulle Fishers, la A5 Adventures di John Middendorf iniziò a vendere il Birdbeak. Questo minuscolo chiodo aveva un ingegnoso design a becco ricurvo, simile a una minuscola piccozza. Con i Birdbeak (e i più recenti Peckers e Tomahawks), fessure precedentemente inutilizzabili come quelle dell’Oracle erano ora disponibili.

Nel 2007, Jeremy Aslaksen effettuò la quarta salita di Beaking in Tongues, 10 anni dopo la prima. Riferì che la via aveva retto bene. “Non riuscivamo nemmeno a vedere dove fossero le protezioni originali, figuriamoci a trovare fessure più larghe“, ha detto.

Aslaksen e Paul Gagner hanno aperto la maggior parte delle recenti vie difficili sulle grandi Fisher Towers. La loro campagna è iniziata sul versante est di Kingfisher, con una lunga sequenza di Pecker in un sistema di fessure per lo più nascoste da una cortina di fango. Quanti Pecker? Aslaksen ricorda: “24? Di più? La maggior parte erano in stile “A-frame”, con due o tre denti nella roccia e la base in equilibrio su un piccolo tassello sottostante. Buoni solo per una breve tirata verso il basso“. Gagner definisce Weird Science (A4) la sua via preferita delle Fisher Towers “per quanto fosse improbabile e perché si è realizzata con un minimo di perforazione“.

Nel marzo 2010 iniziarono una via sul Titan. Gagner, mentre camminava vicino alla torre, si tirò sul piede un enorme masso che gli schiacciò le dita. Una settimana dopo, Aslaksen, a casa ad Albuquerque, si tirò un masso sulle dita. Solo ad agosto la coppia si riunì ai Fishers per completare la salita, Gimp Warfare (5.9 A3). Nel settembre 2011 completarono Trick of the Tail (5.10+ A3), che si snoda sull’enorme e fortemente ondulata parete ovest del Cottontail. Con grande entusiasmo, pochi mesi dopo Gagner scalò da capocordata il primo impegnativo tiro di una nuova via sull’Oracle, risalendo rampe inclinate di 5.10 a destra di Beaking in Tongues per accedere a un’eccellente rete di fessure. Nell’aprile 2013 completarono un’altra nuova linea sul Kingfisher, questa volta sulla parete ovest.

Tutte queste vie si collocavano tra l’A2 e l’A4. In questo contesto, la via di Palmada sul Titan, mai ripetuta e presumibilmente di grado A6+, era un’anomalia. Una coppia di scalatori europei, sotto il naso dei locali, aveva forse trovato una linea più difficile di qualsiasi via esistente sulla Fisher Tower?

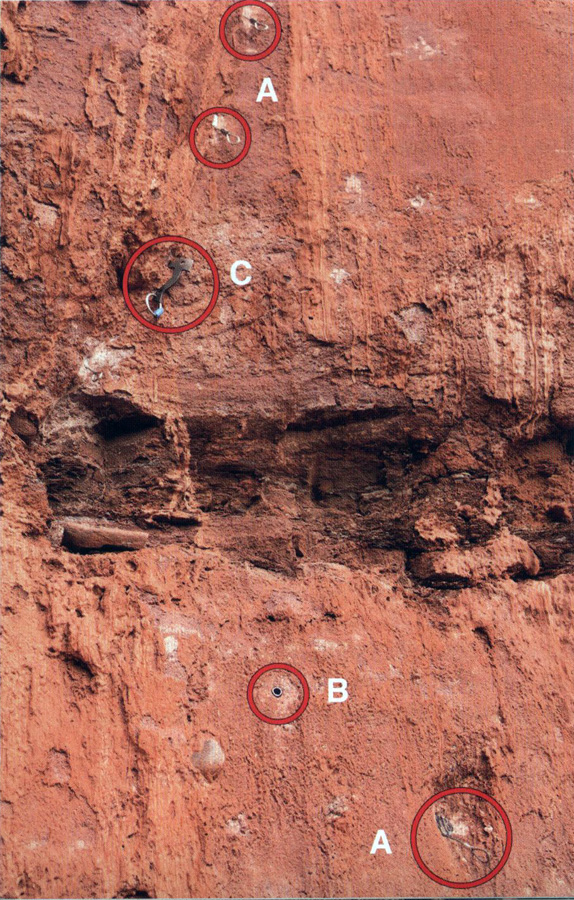

Nella primavera del 2012 , la via Oju, Peligru! sul Titan fu ripetuta da Richard Jensen, un artificialista di grande esperienza che aveva anche ripetuto l’Intifada di Beyer. Scrisse di quella sua esperienza nel suo blog (www.conclusivesystems.com/danger/). Raccontò forse una storia di lotta e paura, di ammirazione e rispetto? Assolutamente no. Jensen suggerì un grado di A3, nella migliore delle ipotesi, e affermò che Oju, Peligru! era una “via completamente artificiale, con praticamente ogni posizionamento che richiedeva la perforazione“.

Jensen trovò “teste” di alluminio e piombo piazzate in incisioni scavate, e tasselli di legno accatastati contro minuscoli chiodi in buchi scavati. Insostenibile, sgradevole. Presumibilmente, queste sono tecniche che funzionano bene per le arrampicate artificiali sul calcare spagnolo. Ma potevano essere trasferite con successo all’arenaria liscia del Titan? No, non potevano.

Durante la sua salita, Jensen prese una decisione bizzarra. Invece di lottare con i buchi svasati e le teste fisse marce piazzate da Palmada, forò nuovi spit accanto a quelli. Aggiungere spit durante una seconda salita sarebbe normalmente considerato di cattivo stile, ma Jensen affermò che Palmada e Ollé erano stati “metodici e calcolatori”, e quello che aveva incontrato non era “arrampicata”. Pertanto, non si sentiva in dovere di usare i loro ancoraggi.

Il blog di Jensen include un video della sosta in cima al primo tiro di Palmada, pubblicizzata dalla cordata della prima salita come un ancoraggio ottenuto con ganci equalizzati, seguito immediatamente da un’arrampicata dura e impegnativa – da qui la proposta valutazione A6+. Il video mostra che i tre ganci in questione erano inseriti in fori praticati con un trapano. Il video di Palmada mostra il gancio più a destra che viene ripulito con diversi colpi di martello – più solido e sicuro di quanto la parola “gancio” suggerisca di solito. Diversi altri ancoraggi, forse forati, sono stati utilizzati in questa sosta, e sembra che gli ancoraggi immediatamente successivi siano stati scavati nella roccia liscia, rendendo la difficoltà piuttosto artificiosa. Jensen ha saltato completamente questa sosta durante la sua salita, proseguendo fino a un ancoraggio in una buona fessura a 52 metri da terra. Ma la “seconda salita” di Jensen è stata altrettanto artificiosa e non è stata all’altezza della sfida posta dalla prima salita.

In un’intervista alla rivista Desnivel, Palmada ha affermato di aver basato il suo stile e la sua valutazione su ciò che aveva trovato su Intifada: “Sì, per me Intifada è la VIA!”. Ma Intifada aveva un’ampia perforazione e scalpellatura, forse più di qualsiasi altro percorso nelle Fisher Towers.

Cosa dicono gli altri scalatori delle Fisher Towers di queste tattiche? Paul Gagner ha detto: “Non ho mai scavato niente per metterci dentro qualcosa” e che, in assenza di possibilità di ancoraggio naturali, le uniche scelte erano “trapanare un buco o ritirarsi”. Gagner e Aslaksen hanno fatto esattamente questo quando il secondo tiro di una linea che avevano tentato sul versante est dell’Oracle si è rivelato privo di fessure da seguire. Hanno preferito ritirarsi piuttosto che costruire soste artificiali o scavare una scalata di spit eccessiva.

Duane Raleigh, responsabile di due nuove vie sul Titan, entrambe mai ripetute, ha dichiarato: “Ho sempre usato chiodi o nut convenzionali, o piantato uno spit, senza contare i lanci con il lazo o l’aggancio con la piccozza, il che, a mio avviso, è giusto“. Ha aggiunto: “Ho sempre creduto che rivetti, scavi e qualsiasi tipo di tecnica che non lasciasse un ancoraggio solido e ripetibile non trovassero posto sulle Fisher Towers”.

Quando Chip Wilson e io abbiamo ripetuto Hot-Parad-Ice a marzo, l’abbiamo trovata immensamente piacevole. Il primo tiro, in particolare, è fantastico, richiede molta attenzione e si snoda lungo una sottile fessura per 40 metri. Circa quattro o cinque punte di alluminio fisse spuntavano da minuscoli buchi scavati. Dato che Palmada raramente superava i 45 centimetri di distanza tra le sue protezioni, queste venivano facilmente aggirate. Le prime protezioni solide si trovano in un minuscolo diedro a circa 15 o 18 metri di altezza. Rispetto alla sua via sul Titan, la seconda nuova via di Palmada nelle Fisher Towers è stata un enorme miglioramento.

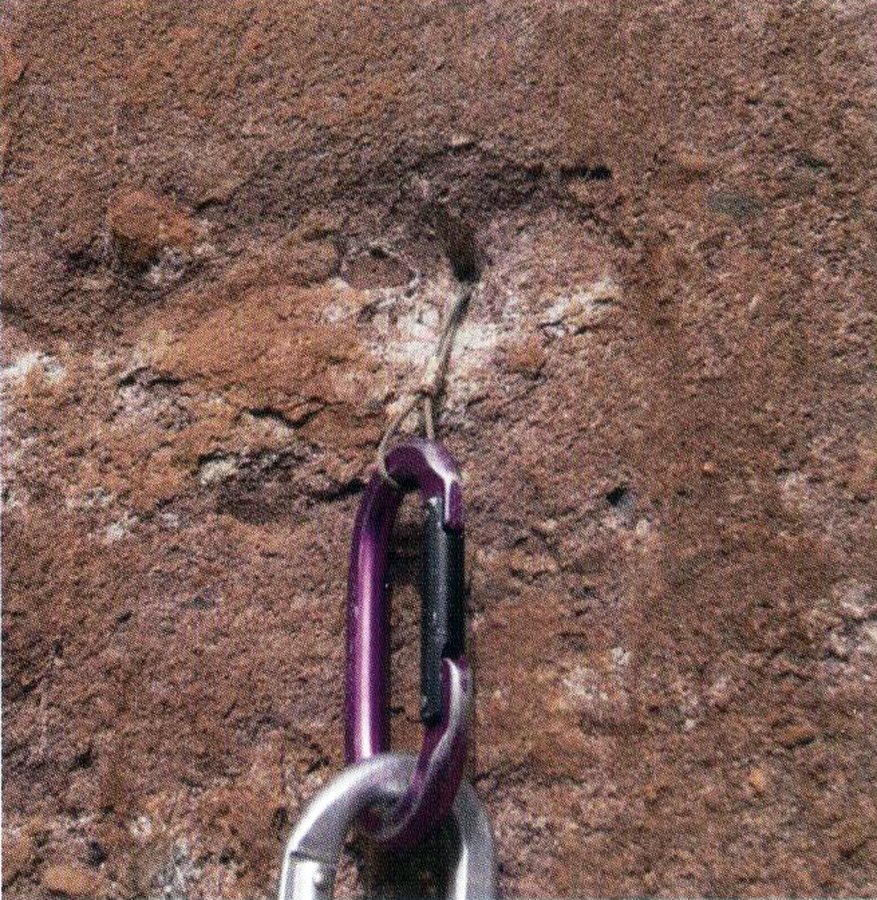

Ma Hot-Parad-Ice era ancora seriamente imperfetto: presentava dei punti di Pecker su roccia liscia. Ho mandato un’email a Palmada e gli ho chiesto come facesse a fare quei buchi. Mi ha risposto: “Dove le sezioni sono lisce, quello che faccio è cercare la roccia più morbida, provando vari punti con un Pecker affilato, e dove inizia ad affondare facilmente perché la roccia non è così resistente, finisco di inchiodare lì“.

Cercare una zona di “roccia più morbida” e piantarci dentro un Pecker è una parte praticabile del gioco? Aslaksen ha detto: “Stai pur sempre forando un buco, ma stai usando i Birdbeak. Un becco è un trapano se lo batti e ribatti un numero sufficiente di volte. È completamente costruito“. Per me e, credo, per ogni altro primo scalatore locale delle Fisher Towers degli ultimi 25 anni, il confine tra “arte e parodia” è definito dal fatto che la roccia presenti una debolezza, una fessura o una crepa, o una tasca, un punto di appoggio.

Nei primi anni ’50, Jerry Gallwas fu un pioniere nella forgiatura di chiodi da roccia più duri delle versioni in ferro dolce disponibili da decenni. Scelse di non rendere il suo acciaio troppo duro. “Serve una certa malleabilità, altrimenti si distrugge la roccia“, mi disse nel 2007. Birdbeaks, Peckers e Tomahawk non sono più duri di altri chiodi da roccia al cromo-molibdeno, ma sono progettati con una punta così piccola e affilata che a volte possono essere piantati direttamente nella roccia del deserto. Ma questo non significa “piantare” un chiodo. Significa usare un chiodo per praticare un foro. Se c’è un foro, dovrebbe essere riempito con uno spit o un rivetto.

Arrampicare alle Fisher Towers è un’esperienza libera, come è giusto che sia. Gli scalatori dello Utah, della California, della Catalogna, dell’Estonia – da tutto il mondo – sono liberi di fare ciò che vogliono. Ma questa libertà porta con sé la responsabilità di comprendere l’etica e le aspettative della gente del posto, che ha imparato a lavorare con la morbida arenaria per creare arrampicate eccellenti e sostenibili. Mi addolora scrivere un articolo critico come questo. Se cerco di dettare agli altri come dovrebbero arrampicare, sto contraddicendo e negando proprio la libertà che mi ha attratto all’arrampicata in primo luogo. Eppure, mi addolora ancora di più vedere la farsa che è, o era, Oju, Peligru!

Nel 2013, perforare un gran numero di fori per creare un percorso – che sia a mano, con trapano elettrico, scalpello o Pecker – non è più accettabile. Le scale a pioli sono andate in disuso alla fine degli anni ’60. Lo scavo di appigli con il trapano è andato in disuso negli anni ’90. Scavare con i Pecker? Possiamo fare di meglio. E se non ci riusciamo, dovremmo lasciar perdere.

Informazioni sull’autore

Steve Crusher Bartlett scala da quasi 40 anni, nel Regno Unito, in Europa, in Messico, in Canada e in Marocco. Il suo posto preferito, in assoluto, è il deserto del sud-ovest, dove ha scalato circa 150 torri, tra cui 30 prime ascensioni. Il suo libro di storia, Desert Towers (2010), è stato finalista al Banff Mountain Festival e al Kendal Mountain Festival.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Qualcuno, con l’ignoranza tipica dei “salvini” che istigano quelli che per loro sarebbero professoroni, mi chiedeva cosa non andava nelle idee dei top-alpinist moderni (aka Mirko Fat). Bastano due righe qua e là di questo articolo per capire quanto più concetto e idee ci siano nella scalata non omologata di questi artificialisti che in mille miliardi di pagine di interviste dei Mirco Grasso di turno. Però è molto più facile additare ai professoroni che farsi un esame di coscienza…

No, fortunatamente non ci conosciamo. Tranquillo, sui territori che frequentiamo ci muoviamo come pesci nell’acqua, e notoriamente nell’acqua non si scivola. Stacci bene, se hai bisogno di altre corde per fare dell’artificiale sui sentieri di rientro batti un colpo, ne abbiamo recuperate un bel po’ e siamo pure pieni di tasselli e piastrine che non sappiamo dove buttare ;P

claudio demichei… mai sentito nominare. ci conosciamo?

Sei molto affezionato a questi posti posti per ridotti male?

occhio a scivolare…

Comunque le Fisher Towers sono un posto unico e sublime. Ho scalato una delle vie più facili e mi sono emozionato a scoprire le linee folli di quelle più impegnative. Sono semplicemente fantastiche! Belle e deliranti. Bravo l’autore dell’articolo a precisare che ci vuole etica, che deve diventare più severa a mano a mano che il tempo passa e le montagne sono sempre più prese d’assalto.

Peccato che Fabio Elli si sia ridotto talmente male da commentare sui post di fatiscenti gruppi FB della scalata in Valdadige sulla pericolosità di pezzi di corda mancanti su rientri da vie che si potrebbero fare a cavallo o in moto. Peccato abbiano smesso di schiodare, sono sicuro che nello Utah invocherebbero a gran voce i Residents Against Drillers veronesi!

Cara Claudine, per te basta il tuo bel nome!

Invece non basta nel caso di chi si presenta come BioBlu o Kunta Kinte, credendo per di piú di impartirci lezione di educazione.

Bonjour,

Je mets maintenant mon nom de famille, car j’ai lu dans des mails précédents qu’il était impoli de le cacher.

Vous voudrez bien m’excuser, je ne croyais pas mal faire.

Ces montagnes de l’Utah sont fascinantes. Je comprends ces grimpeurs qui ne veulent pas l’abîmer ; ce style d’escalade est très engagé. mes respects à ceux qui s’y engagent.

Oltre a Valerio Folco e Lorenzo Nadali arrampicatori storici e padri di questa tecnica, oggi in Italia i cultori dell’arrampicata artificiale, sono veramente rari. A differenza di altri paesi, ad esempio Francia dove vengono aperte vie in artif. in Verdon, oppure in Spagna, da noi l’artificiale è visto con molta diffidenza e quasi abbandonato. Comunque mi vengono in mente due nomi: Fabio Elli e Diego Pezzoli che hanno anche scritto un bel manuale tecnico “Intelligenza artificiale” sull’arrampicata artificiale classica e new age. Devo anche ricordare, con non poca tristezza, Roberto Iannilli, che aveva praticato questo tipo di scalata in alcune sue aperture al Gran Sasso. Personalmente è un tipo di scalata che mi ha sempre affascinato.

E se non ci riusciamo, dovremmo lasciar perdere.

Bibbia …e non solo valida per la roccia!

Lorenzo Nadali e Valerio Folco, illustri rappresentanti nostrani dell’artificiale dall’A4 in su.

Oggi chi c’è?

Al di là del caso di specie, è bello che nell’epopea della libera spinta ai massimi livelli, ci siano ancora i cultori dell’artificiale, altrettanto ai massimi livelli.

Un mondo alieno.