Bersagli

di Beppe Leyduan

(pubblicato su camoscibianchi.wordpress.com il 5 luglio 2025)

«Non temo le difficoltà, temo solo i pericoli dai quali non posso difendermi.»

(Jean-Joseph Maquignaz)

Siamo bravissimi a posizionare bersagli sul nostro territorio. Lo facciamo da decenni e continuiamo a farlo, nonostante tutto.

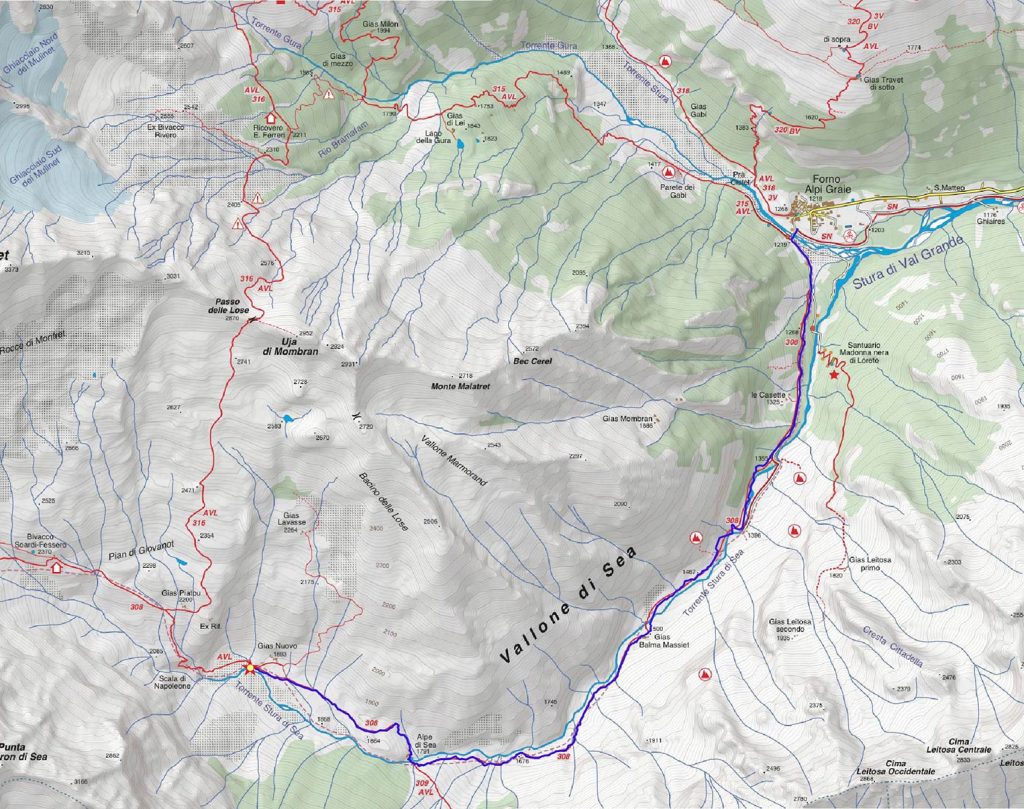

Al Pian della Mussa parlo con un mio caro amico del bivacco Gias Nuovo che si trova a circa 1890 metri nel Vallone di Sea (alta Val Grande – Valli di Lanzo), voluto dal Comune di Groscavallo nel 2019 ma di cui ancora oggi nessuno ne comprende l’utilità, visto che già esiste da molto tempo lo storico bivacco Soardi-Fassero del CAI Uget Torino, situato a monte di Gias Nuovo, a quota 2287 metri.

“Bersagli”, mi dice. Come è successo in Emilia Romagna dove sono stati posizionati una miriade di capannoni in zone a forte rischio idrogeologico, colpiti dalle recenti alluvioni.

A giugno scorso, sono gli amici del CAI Uget Cirié ed altri a mandarmi alcune foto e video della zona.

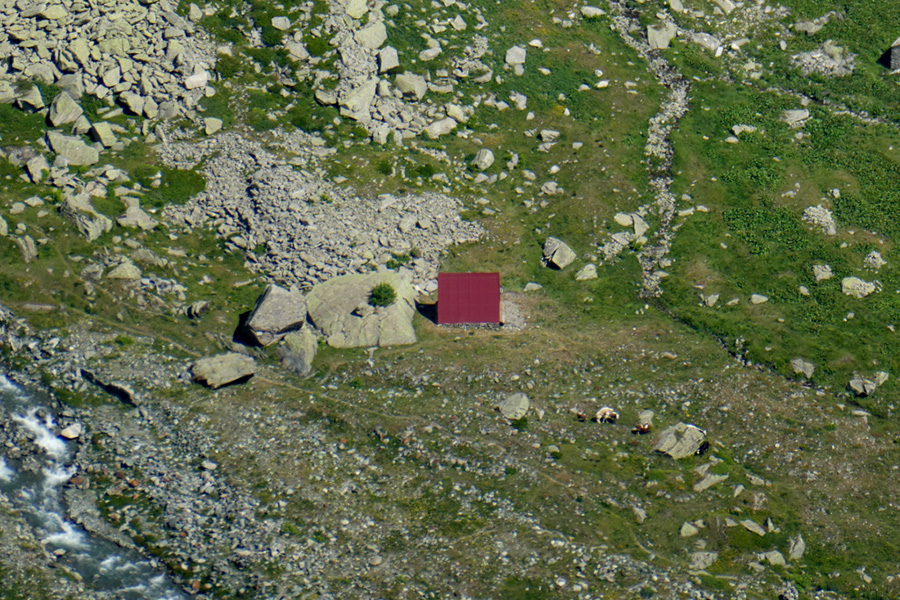

Su Google Maps mi sono accorto che esistono numerose foto di questo bivacco, alcune recenti che lo ritraggono circondato dalle acque del torrente Stura di Sea. Tra le tante, ne ho trovato interessante una di luglio 2022 (autore: Mattia Sanfilippo), che potete vedere a questo link https://maps.app.goo.gl/Uy4Yu8AAhG7e9X5cA e che permette un confronto con la situazione attuale.

Tutto normale? Che c’è di strano in un bivacco diventato improvvisamente una palafitta? Anzi, possiamo addirittura ritenerla un’attrazione in più?

Riavvolgiamo il nastro

Proviamo ad osservare l’evoluzione del territorio dove si trova il bivacco. Per farlo, ci posizioniamo trenta metri sopra il Ghicet di Sea 2726 m, precisamente a quota 2757 m dove si trova un formidabile punto panoramico, una vero e proprio nido d’aquila. Siamo a sud di Gias Nuovo, a circa 1,5 km in linea d’aria.

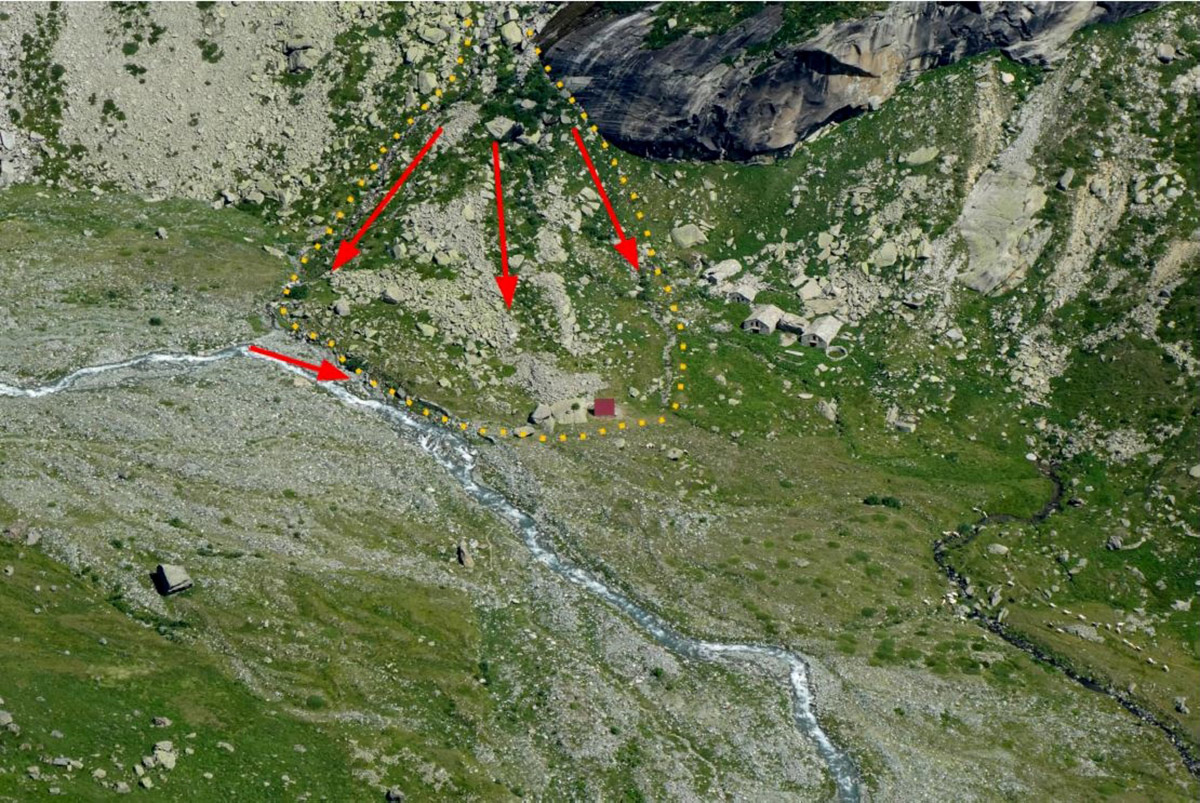

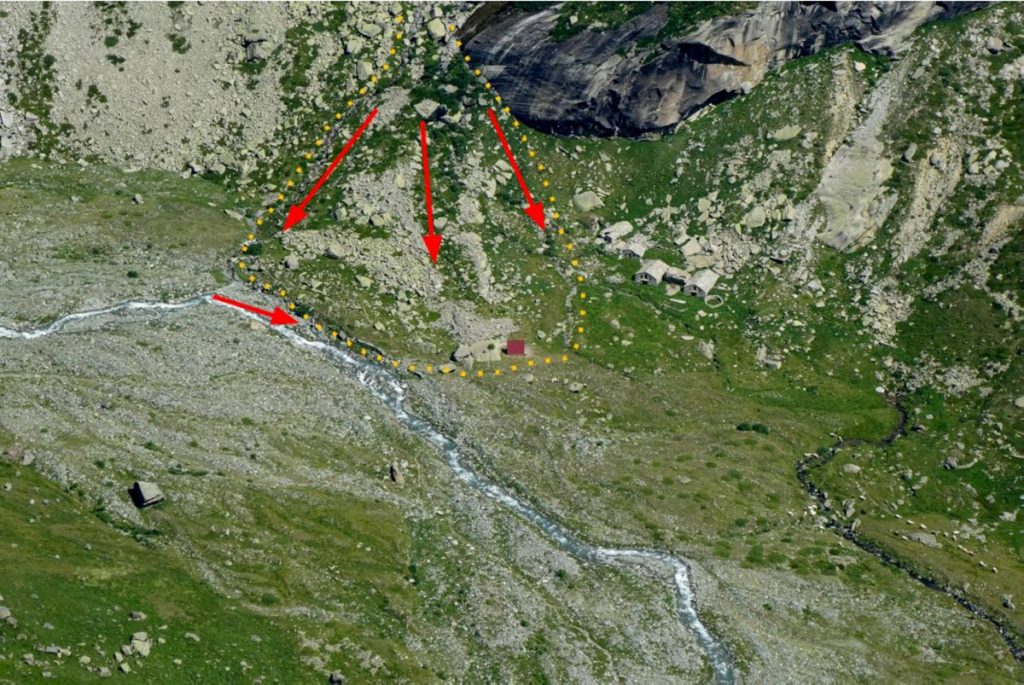

Dalla foto sopra non è difficile osservare che il posizionamento di tale bivacco non risulta essere dei più felici: è stato installato in una piana alluvionale dove per sua natura il torrente Stura di Sea deposita parte del materiale preso in carico più a monte e cambia periodicamente percorso (divagazione ben visibile in una foto del 2020 che trovate cliccando qui). Inoltre, nell’immagine che segue, si osserva che il corso d’acqua, prima di deviare il suo percorso verso sud-est, punta esattamente verso il nuovo bivacco, ubicazione non certamente favorevole nel caso di una piena. Se poi provate a seguirne il corso andando verso monte (immagine sopra), vi potete rendere conto della complessità geologica dell’area, con vaste aree di frana che scendono dalla Cima Monfret 3373 m. Siamo a luglio 2019.

Oltre ad essere potenzialmente a rischio da parte del torrente Stura di Sea, lo è altrettanto dai due corsi d’acqua che drenano il versante meridionale dell’Uja di Mombran (vedere qui la carta), i quali confluiscono nello Stura di Sea esattamente nell’area dove è stato posizionato il bivacco, costituendo qui un piccolo conoide, ovvero un deposito torrentizio caratterizzato dalla forma a ventaglio e dal tipico processo di trasporto e deposizione dei detriti. E’ quindi possibile che l’acqua che si vede circondare il bivacco nelle foto del giugno 2025 abbia una doppia provenienza (Stura di Sea + rii che scendono dal versante meridionale della Mombran: osservare ingrandendo questa foto del 14 luglio 2019).

Qualcuno sostiene che il masso alle spalle del bivacco offre sufficienti garanzie di protezione. Ma da cosa, esattamente?

Tutto tranquillo, vero? E che potrà mai capitare al bivacco, col suo bodyguard di roccia che gli protegge le spalle?

Fine settembre 2024. I volontari del CAI Uget Cirié, in occasione di alcune giornate di lavoro al bivacco Soardi-Fassero, mi mandano delle foto della zona che mi fanno rabbrividire.

24 settembre 2024. Foto CAI Uget Cirié salendo al bivacco Soardi-Fassero (sentiero 308 della Val Grande di Lanzo)

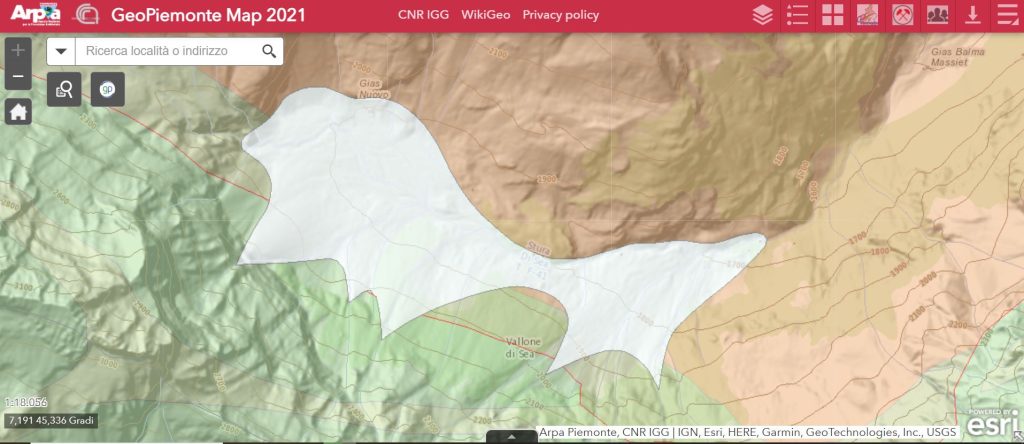

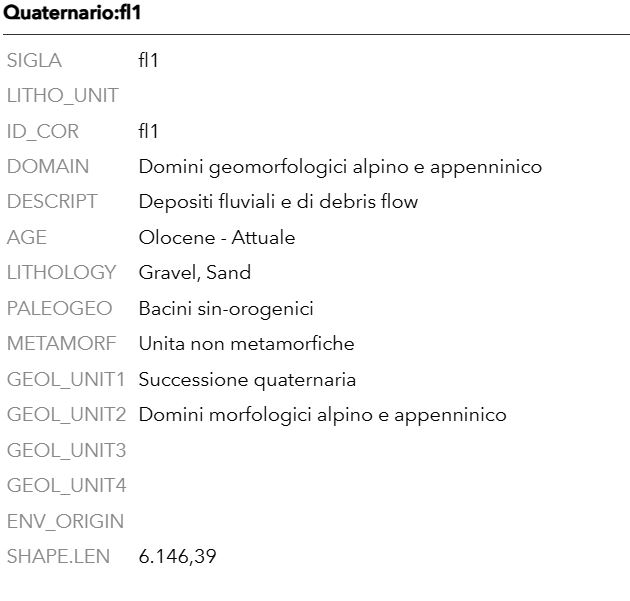

La Carta Geologica Interattiva del Piemonte – Progetto GeoPiemonte Map (consultabile online a questo link) evidenzia così l’area di Gias Nuovo nel vallone di Sea (v. immagine sotto).

La zona colorata di grigio restituisce la legenda che potete leggere qui sotto.

La descrizione evidenzia “depositi fluviali e di debris flow (colate detritiche)”, termini che per un popolo che vive su un territorio geologicamente complesso come quello italiano dovrebbero essere di dominio pubblico, proprio per evitare di posizionare bersagli pronti ad essere colpiti.

Ma la distruzione avviene non per cause naturali bensì per la mano dell’uomo che non sa prevedere le conseguenze delle sue azioni, sebbene le conoscenze siano ampiamente diffuse e alla portata di tutti.

«L’acqua disfa li monti e riempie le valli e vorrebbe ridurre la Terra in perfetta sfericità, s’ella potesse (Leonardo da Vinci)».

Fin dalle scuole elementari ci viene spiegato che i rilievi montuosi sono sottoposti alla progressiva demolizione per opera degli agenti atmosferici; per effetto della gravità i sedimenti così prodotti scendono verso valle, vengono presi in carico dai corsi d’acqua e trasportati verso il mare. Questo processo è continuo, ma risulta più intenso e visibile a seguito di intense precipitazioni; il corso d’acqua aumenta la sua portata e la sua velocità e di conseguenza aumenta la sua capacità di trasporto di materiale solido. In queste situazioni il corso d’acqua può avere effetti devastanti nei confronti di tutto ciò che incontra durante la sua discesa verso valle. Negli ultimi decenni sono aumentati in modo esponenziale gli elementi antropici sul territorio (definiti “esposizione” o “valore esposto“) e di conseguenza, a parità di pericolosità, è aumentato notevolmente il rischio, ovvero la probabilità che si possano verificare situazioni negative per la vita umana, dovute all’interazione di un evento con le aree antropizzate.

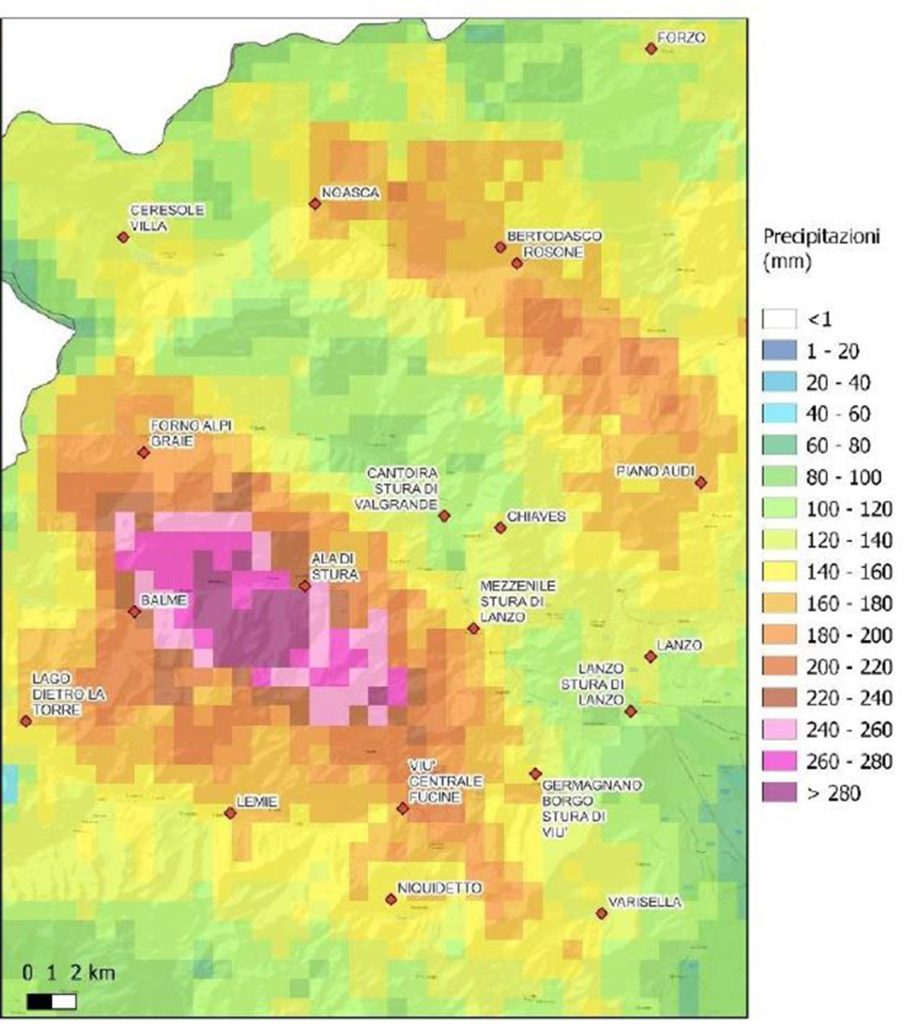

Cosa è successo nell’alto vallone di Sea nel 2024? Quello che sta capitando in questi giorni, con fenomeni temporaleschi violenti in grado di scaricare in poche ore enormi quantitativi di pioggia che possono innescare fenomeni franosi e piene dei corsi d’acqua.

L’immagine sopra è tratta dal Rapporto Evento 4 – 5 settembre 2024 pubblicato da Arpa Piemonte. La zona del vallone di Sea è approssimativamente individuabile a sud-est di Forno Alpi Graie e la legenda ci dice che la pioggia cumulata del 4 – 5 settembre ammonta a circa 200 – 220 millimetri di pioggia equivalenti a 200 – 220 litri d’acqua per metro quadrato.

Nel Rapporto vengono indicati tempi di ritorno, superiori a 200 anni per questi eventi (v. Balme) ma è doveroso sottolineare che “si tratta di una probabilità, e di un valore medio, nulla può impedire che un evento estremo si ripeta prima dello scadere di periodo”.

Quindi stiamo parlando potenzialmente di una bara, non di un bivacco.

Se poi pensiamo che da un lato non è possibile prevedere con precisione l’intensità e la posizione di un temporale (vedere, ad esempio, quello che è successo qualche giorno fa a Bardonecchia, dove, nelle ore precedenti non veniva emessa nessuna allerta meteo), dall’altro è talmente breve il tempo che passa tra la precipitazione in testata e l’arrivo della piena (stante il breve tragitto da percorrere) che difficilmente ci si potrebbe mettere in salvo (che poi, sorpresi da un temporale, è spontaneo cercare rifugio proprio in un bivacco!). Dal mio punto di vista il bivacco Gias Nuovo andrebbe dichiarato inagibile (chiuso) e spostato in altro luogo.

Incubo di Sea?

Sono tornato al Ghicet di Sea il 24 giugno scorso per osservare e fotografare dall’alto la situazione della piana alluvionale di Gias Nuovo. Ecco il confronto con il 2019.

Merita osservare (quasi) tutto il vallone di Sea dal Ghicet e chiedersi se nel prossimo futuro le cose miglioreranno o peggioreranno. Voi cose vi aspettate?

Ingrandendo la foto sopra è interessante notare anche la situazione di Gias Balma Massiet 1500 m che si incontra ad un’ora circa di marcia dalla partenza del sentiero 308, a Forno Alpi Graie. Qui dovrebbe arrivare la strada sterrata (in realtà definita “nuovo sentiero”) che ha in progetto il Comune di Groscavallo. Altro bersaglio? Sebbene edificato in epoche insospettabili, cosa possiamo aspettarci di fronte ai nubifragi sempre più “cattivi” (così Daniele Cat Berro su La Stampa del 3 luglio scorso) che si manifestano ai giorni nostri?

Il bivacco Gias Nuovo ci fa comprendere tutta la nostra inadeguatezza verso la montagna, la nostra assurda ostinazione a ricavarne qualcosa quando in verità dobbiamo solo pensare ad abbandonarla, anche perché ormai i cambiamenti stanno avvenendo a velocità impressionante ed è impossibile tentare una qualsiasi forma di adattamento: intere aree stanno diventando molto più pericolose che in passato, come le frequenti e tristi notizie ce ne danno ampio e puntuale resoconto.

Di fronte a tutto questo, dovremmo tutti (valligiani compresi) chiederci con quali “lenti” intendiamo osservare la montagna. Per divertirsi, nonostante tutto? Per ricavarne profitto come se fosse un bancomat, magari realizzando opere che in verità sono dei bersagli (e che lo sarebbero anche senza la crisi climatica in atto)? Per aumentare il turismo come se non ci fosse un domani, continuando ad insistere sulla frequentazione sempre più rischiosa di aree montane? Cosa ci dice Blatten?

Credo di comprendere molto bene quali siano le sensazioni e le esperienze meravigliose che possono vivere coloro che amano scalare sulle pareti del vallone di Sea. E non mi è difficile immaginare che il senso estetico possa esserne influenzato dalla sensorialità. Ma se andiamo a leggere cosa scrivevano gli alpinisti ed escursionisti ottocenteschi, troviamo aggettivi come “triste”, “oscuro”, “tetro”. Come mai questi personaggi non avevano la stessa percezione estetica che molti oggi hanno, definendo unico e meraviglioso il vallone di Sea? Che “occhiali” indossavano? E se invece oltre a vivere la montagna per loisir provassimo anche ad osservarla e comprenderla scientificamente? Che senso avrebbe allora pensare a Sea nutrendosi ancora delle (incomprese) visioni di Motti? Antiche sere? Nuovo mattino? Forse dovremmo ricordare che Gian Piero Motti nel 1976 (!), appena trentenne, scriveva con estrema ed azzeccata lucidità visionaria:

Proprio l’alpinismo sta a dimostrare un tentativo di evasione, un desiderio di fuga e di elevazione, una sorta di ultima spiaggia prima che inquinamento, incremento demografico e follia diano coscienza al popolo degli uomini della sua assurda corsa verso l’inutile.

E poi:

Forse mai come in questo momento l’alpinismo si dibatte in un’impasse che non ha vie di soluzione alcuna. Con l’incremento dei mezzi tecnici si è creduto di progredire, ma in realtà non si è fatto che regredire sul piano umano. A poco a poco si è venuta a creare l’illusione di poter salire ovunque, si è creduto ingenuamente di poter aprire il territorio alpinistico a chiunque, usufruendo dei mezzi aggiornatissimi che la tecnica ci ha messo a disposizione. La stessa illusione amarissima la sta vivendo la società occidentale, la quale, credendo assai presuntuosamente di assoggettare la natura ai propri voleri, sta assistendo impotente alla distruzione del pianeta.

Cinquant’anni fa l’estrema sensibilità di Motti aveva previsto tutto, anche la fine di Sea (simbolo della fine di un’epoca) ma noi continuiamo a rappresentarci una montagna seducente, evocativa, quasi mistica quando in realtà è stravolta, molto pericolosa e verso di essa non abbiamo alcuna difesa, se non quella di lasciarla abbandonata in balia degli eventi meteo estremi, di cui noi sapiens siamo pienamente responsabili.

Era già tutto scritto a Sea. Eppure c’è chi continua a far finta di niente.

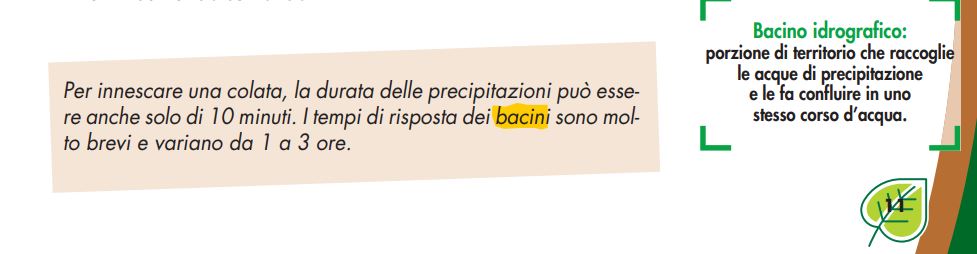

Un documento molto interessante e ben fatto, già citato in una didascalia di questo post, si chiama “Vivere la montagna. Impariamo a conoscerla per evitarne i pericoli“, a cura di Arpa Piemonte. Qui lo trovate in formato pdf.

Tratto da Vivere la montagna. Impariamo a conoscerla per evitarne i pericoli a cura di Arpa Piemonte

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Dubito che lo spostino, per cui la domanda (ovviamente retorica) è:”Pagherà mai qualcuno per le eventuali vittime di tanta leggerezza ed ottusità?”

La villa Pliniana, sul Lago di Como, è una villa sorta originariamente nel 1574. E’ posizionata sopra un torrente intermittente che attraversa la villa e che è stato studiato da Plinio (61dc) e da Leonardo da Vinci (1500 circa). Non certo degli sprovveduti…

Se guardi le immagini odierne, dopo la pioggia, viene da chiedersi chi sia il folle che abbia pensato di costruire una simile imponente costruzione in quel punto. Il problema è che quello che è apparso “sensato” per quasi 450 anni (ed ha resistito per un tempo così lungo) ora appare “insensato” e a rischio. Purtroppo questo fa riflettere sul fatto che “qualcosa è davvero cambiato”… la domanda è “quando è cambiato?”.Questo è stato il mio pensiero riflettendo sui bivacchi..

Costa di più uno spostamento con un doppia pala o ammettere la fallacita’ di certe scelte presuntuosamente umane?

Grazie per la documentazione prodotta e la precisa analisi. Spero serva anche per la futura sentenza del Tar. E tutt’ora stanno lavorando nel Vallone, sempre per il Gas Nuovo. Altro denaro buttato!

Il CAI ha espresso una qualche considerazione ufficiale in merito ?

Grazie, articolo davvero ben ragionato e impressionante

Dall’altra parte , lato francia , dopo il colle di sea e giù dopo i resti del povero ghiaccio, c’è un bel ponte romano , ponte de la recula , proporei al comune di groscavallo di fare un bel collegamento con strada , bianca naturalmente, e poi far pagare il pedaggio. Da parte mia , visto l’età che avanza e devo diminuire i disdivlli e le ore di cammino, sarò sicuramente un buon cliente, auguri

Ormai per far ragionare le persone e le amministrazioni l’unica maniera è toccargli il portafoglio, quindi la domanda da porgli non è ” Perchè avete messo un bivacco ( quasi inutile) in mezzo ad un torrente?” ma ” Chi di voi pagherà per lo spostamento del bivacco?”