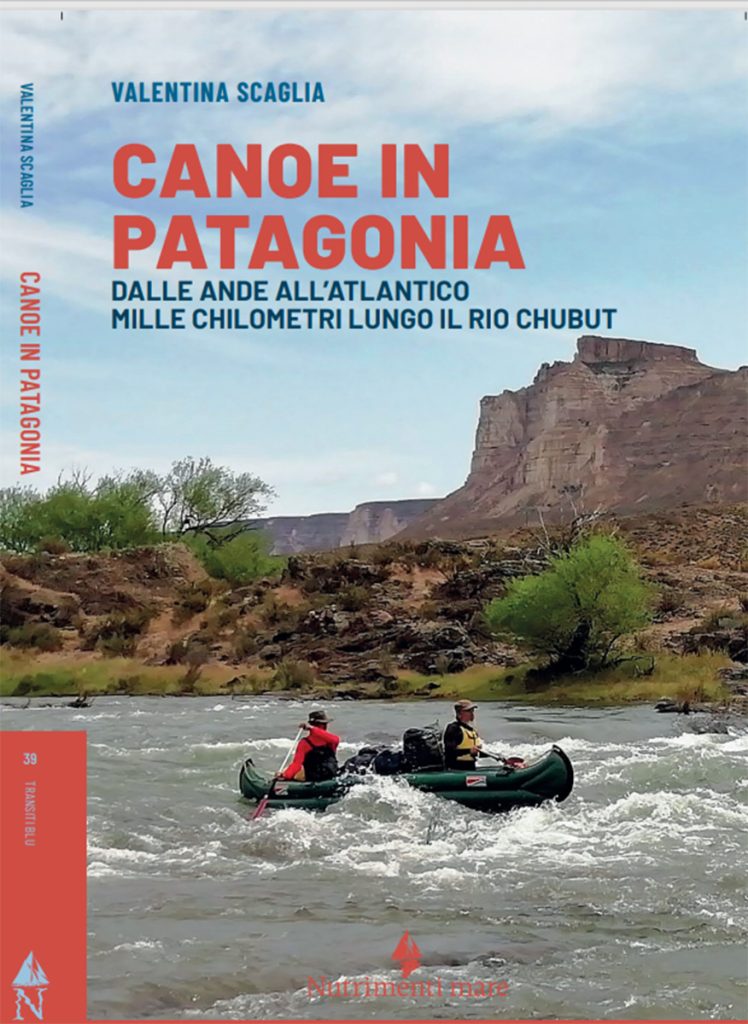

L’affascinante viaggio sull’acqua di un gruppo di canoisti italiani attraverso una delle regioni più disabitate del pianeta. Il libro, di recentissima pubblicazione, Canoe in Patagonia – Dalle Ande all’Atlantico. Mille chilometri sul Rio Chubut (Nutrimenti mare, 2025, ISBN 9791255480600, euro 19,00) è il vincitore della sezione “Alpinismo e sport di montagna” del Premio ITAS 2025.

Dopo la breve presentazione del libro di Valentina Scaglia, ne presentiamo il capitolo “Un altro naufragio”.

Canoe in Patagonia

L’idea folgorante era nata in una lunga notte d’inverno: percorrere in canoa il Rio Chubut, nella Patagonia argentina, partendo dalle Ande. Significava pagaiare per centinaia di chilometri in uno sconosciuto deserto, in una specie di Far West australe dai paesaggi alieni. Il piano era arrivare in un mese all’Atlantico in autonomia e senza veicoli di appoggio, trasportando le canoe dall’Italia, caricando alla partenza tutti i viveri necessari. All’inizio le cose non sono andate come previsto, e pericolosi rovesciamenti in acque fredde hanno portato a una situazione di quasi emergenza. Poi, con l’aiuto dei gaucho, il viaggio è proseguito. Incontri indimenticabili con persone che vivono in località più disabitate della Siberia, posti dove bisogna saper fare un po’ di tutto: costruirsi una casa, difendersi dai puma, domare i cavalli selvatici.

Ha senso, in un mondo in cui la conoscenza di un territorio è dominata dalla strumentazione elettronica, partire verso un luogo sconosciuto basandosi su foto aeree e scarne informazioni? Evidentemente sì per Valentina e i suoi amici che alla soglia del pensionamento, stregati dalle immagini quasi psichedeliche di un deserto rosso, di una terra basaltica in cui “si scorge appena il coraggioso filo verde dell’acqua”, si lanciano in un progetto semplice quanto visionario: attraversare la Patagonia dalle Ande all’Oceano Atlantico. “Non volevamo raccogliere la sfida adrenalinica di un fiume difficile: cosa che lasciavamo volentieri a scavezzacollo con trent’anni meno di noi”, scrive l’autrice all’inizio del suo personalissimo racconto delle peripezie patagoniche. “Cercavamo le emozioni di un mondo sconosciuto: tramonti color fuoco, l’enigmatica fauna australe, le grandi distanze da coprire sul fiume”. E, soprattutto, la solitudine. Partono così in cinque, portandosi dietro, su aerei, autobus, mezzi di fortuna, in villaggi patagonici dove già si respira l’odore di avventura, un enorme bagaglio costituito da canoe gonfiabili e una montagna di viveri e attrezzature: “pareva una spedizione himalayana, invece si andava in orizzontale”. Arrivano infine all’imbarco in autostop. Le Ande sono ancora innevate quando il gruppo parte sul Rio Chubut, diretti, “in direzione ostinata e contraria”, verso l’Atlantico lontano. “Qui tutti si dirigono verso il Pacifico, molto più vicino, noi invece andiamo verso Est”. Ci penserà il fiume a rintuzzare un entusiasmo un po’ ingenuo: sul fondo della valle andina l’acqua s’infila nella pericolosa foresta allagata, dove la corrente fortissima trascina i naviganti verso l’ignoto, e le canoe sovraccariche di materiali (“avevamo viveri per un mese”) si rovesciano nelle acque fuggenti. Il gruppo si trova isolato, senza poter proseguire. Come uscirne, come proseguire verso l’Oceano, quando tutto sembra perduto? Non vogliamo anticipare gli eventi. Le emozioni saranno innumerevoli, e nasceranno dagli imprevisti: incontri formidabili con persone che vivono ai confini della civilizzazione, “persone per cui è normale costruirsi la casa da sé, domare i cavalli, fare la spesa una volta al mese in un negozio che dista 300 chilometri”. E poi, l’incanto di pagaiare accanto a lontre e guanachi, e la sorpresa fuori programma di vedere le ossa mineralizzate di un grande dinosauro che affiorano dalla roccia. I cinque non arriveranno all’Oceano nel primo viaggio, ma organizzeranno un secondo viaggio: impossibile non tornare nell’onirico fiume del deserto. Il secondo viaggio genererà altri incontri, altri rovesciamenti, altre perdite. E altre scoperte.

Cosa significa viaggiare seguendo il filo dell’acqua, cosa ci si porta dietro per settimane, quali pensieri affiorano in una rotta interna attraverso un continente? La narrazione non cela le luci e le ombre di due spedizioni antieroiche: le situazioni tragicomiche, le liti furibonde in seno al gruppo, i paesaggi grandiosi, le difficoltà e le esaltazioni, il vento che non perdona, il freddo e il caldo di un luogo estremo.

“Per giorni abbiamo pagaiato in un eden, a tu per tu con guanachi e lontre, assaporando una vita errabonda a fil di corrente, poi gli dèi patagonici si sono di nuovo svegliati, e venti violentissimi ci hanno bloccato con onde alte e tormente di sabbia. Altri capovolgimenti, salvataggi, liti furibonde. Nonostante tutto, è stato un altro esaltante viaggio di scoperta. E quando alla fine siamo arrivati all’oceano, non eravamo più le stesse persone. Avevamo percorso, in totale, oltre mille chilometri lungo i meandri dell’errabondo Chubut, ed erano trascorsi, dalla prima idea, quattro anni“.

Un altro naufragio

di Valentina Scaglia

Oggi pagaio in coppia con Elena. La vicinanza e il comune sforzo verso l’obiettivo ci portano a scambiare riflessioni e confidenze. Quando si viaggia in canoa in una formazione consolidata tendono a formarsi schemi fissi che presto si cementano in abitudini. Si fanno le cose sempre nello stesso modo, chi si occupa della pressione dell’aria dello scafo, chi di legare le sacche, chi di sistemare il cordame. Un meccanismo che vuol creare un ordine in un mondo lontano da casa, tentando di ripararsi dalle incognite dell’andare. Ma ogni tanto le consuetudini vanno rivoluzionate. In questo caso, si è pensato che Salvatore ed Elena avrebbero navigato meglio se assiemati a compagni di maggiore esperienza. La cosa mi inorgoglisce. Una bella novità, la nostra navicella gonfiabile che meandreggia nel deserto con due donne a bordo. Probabilmente siamo l’unica canoa femminile nella provincia del Chubut, forse nella Patagonia tutta, chissà.

A metà giornata appare una parete rocciosa a picco sull’acqua. Il fiume si stringe, si raccoglie, accelera in un breve tumulto. Per fortuna in questo tratto il vento è calato. La rapida si forma in corrispondenza di un brusco dislivello nell’alveo dove l’acqua si incanala in un imbuto, ai lati due controcorrenti vorticano con vigore come ruote di mulino. Già da lontano si intuisce che non è nulla di problematico, ma lo stesso areniamo le canoe sulla riva e andiamo a piedi a vedere da vicino. Non ci sono difficoltà, basta restare al centro evitando qualche masso. Al nostro turno, scorriamo allegre nel veloce canale, la canoa scalpita sulle onde alla fine delle turbolenze. Elena è contenta del passaggio e io lieta della nostra sintonia. Dopo mezzogiorno, finisce la tregua: le raffiche si accavallano e devo dedicare tutta la mia attenzione alle traiettorie, calcolando la nostra spinta propulsiva, minore di quella degli ‘omaccioni’. Con stupore mi rendo conto che a volte col vento l’astuzia ha la meglio sulla forza pura. Scelta della direzione, sfruttamento delle planate, utilizzo dei punti di riparo possono fare molto. Ci avviciniamo a Gorro Frigio e ormai la punta conica simile a un piccolo Cervino australe segna imperiosa l’orizzonte. Nel sole del tardo pomeriggio la nostra via d’acqua emerge in piena luce abbandonando una formazione simile a una bassa gola che ci ha riparato ed esponendoci in una zona aperta. Di colpo la pressione dell’aria sale di parecchio, incalzandoci. Ogni protezione rocciosa è lontana, siamo in una vasta piana steppica. Illuminato in obliquo da violenti raggi solari, il Chubut mi appare enorme: sembra che la corrente sia aumentata e il livello salito di colpo. Sarà cresciuta la portata, o è un effetto ottico? Davanti vedo quello che sembra un lago in curva. L’impressione è illusoria, quello che sembra un bacino tranquillo è acqua in veloce movimento. Il vento è contro e alza grandi frangenti, li guardo con sgomento e meraviglia: una rapida effimera si è creata dal dialogo animato tra due fluidi, aria e acqua. In un fuggevole flashback mi si presenta l’immagine del lago di Como tutto bianco di schiuma, molti anni fa, durante una tempesta davanti a Dervio. In quel fortunale le barche erano fuggite a ripararsi nei porti e i battelli di linea erano spariti. Invece noi siamo qui, proprio in mezzo agli elementi. Mentre stringo il manico d’alluminio della pagaia cercando di non farmela strappare dalle mani, mi rendo conto che le sventolate ci spingono verso l’esterno della curva, contro la riva sinistra, alta e impraticabile. Spingendo a tutta forza non riusciamo a contrastare la spinta, e i frangenti si rovesciano nella canoa. Nel brusco tiro alla fune di acqua e vento oscilliamo, stiamo capovolgendoci. Mi vedo già a nuoto, poi all’ultimo evitiamo il ribaltone di un soffio. Il vento ci ha portato contro la parete di arenaria, siamo bloccate lì. ‘Dove sono gli altri?’. A valle c’è una canoa rovesciata che va alla deriva, la chiglia all’aria nera e lucida nei raggi bassi come il dorso di un cetaceo. È la Adventure di Lilli e Pierluigi. Nell’aria trasparente li vedo entrambi a nuoto, trascinati dalla corrente, un borsone stagno se ne va alla deriva. Senza poter far nulla, assistiamo alla scena. Nei successivi, frenetici momenti, Pierluigi riesce con sforzi erculei a frenare la corsa della canoa rovesciata verso valle e a spingerla contro la sponda, dove rimane, sbatacchiata dalle onde. Lilli faticosamente ha nuotato dietro al borsone, l’ha raggiunto e l’ha trascinato a terra. Tutti ci troviamo in vari punti lungo la riva sinistra. Il primo passo è arrampicarsi sul declivio di arenaria alto quattro metri e salire sul plateau che sovrasta il fiume. Vedo Sigfrido già arrivato in alto, gli abiti che sventolano follemente nelle raffiche, per udirci dobbiamo gridare. Gli tiro a fatica una corda, poi da sopra ne scende un’altra, alla fine la canoa viene saldamente fissata. Elena e io utilizziamo le corde per arrampicarci su.

Sull’altopiano, completamente esposto, è difficile fare qualunque cosa: camminare, parlarsi, concertare un’azione collettiva, mentre le canoe, a livello dell’acqua con il ridosso della parete, sono al sicuro. Lilli e Pierluigi sono fradici e stanno raffreddandosi velocemente, bisogna prendere dei vestiti asciutti, è necessario calarsi di nuovo alle canoe usando le corde. Dopo un po’ si crea un fitto reticolo di funi, nodi e legature. Guardando la luce calante ci rendiamo conto che dovremo passare la notte in questo luogo. Lilli è piuttosto provata per il tratto fatto a nuoto tra i frangenti e la corrente. Noto la sua espressione tesa. Ha aperto il contenitore delle cose più preziose, il sacrario di plastica nera del satellitare Iridium non ha tenuto, è entrata dell’acqua. Forse l’apparecchio non funzionerà più, ma non possiamo verificarlo adesso, c’è troppo vento e troppa sabbia nell’aria. E oltre a questo ha molte sue cose bagnate. Gli abiti si asciugano, è l’elettronica a soffrire di più. Ci penseremo poi, ora è importante trovare un riparo per riscaldarsi e riposarsi. Sigfrido e Lilli si sistemano dietro due cespugli, però lo spazio è limitato, basta appena per una tendina. Anche se a malincuore, decidiamo di dividere il gruppo. Lorenzo con la sua consueta iniziativa è andato già in avanscoperta per cercare un punto protetto. Ha scovato una specie di nido, un avvallamento circondato da basse dune sabbiose. È un punto buono per sistemarsi, offre una certa protezione da ogni lato. Le canoe dovranno restare in acqua dove si trovano, troppo complicato tirarle su lungo la parete. In cinque ci accingiamo alla faticosa corvée del trasporto di sacche e pacchi che servono per la notte attraverso l’altopiano battuto dalle raffiche. Tra una sventolata e l’altra riusciamo a montare le tende irrobustite da una serie di tiranti, mangiamo qualcosa, ognuno asserragliato nella sua tendina come un castellano nella rocca, lasciando aperto appena un lembo di tela per spiare fuori. In questa notte ventosa non si riesce a stare tutti assieme, pazienza. Prima che cali del tutto l’oscurità vado a trovare i due rimasti dietro al cespuglio, hanno già ritrovato il loro buon umore e Sigfrido sfodera il suo consueto aplomb. Cerchiamo di fare un punto: dove siamo esattamente? C’è qualche dubbio sulla posizione. Cerro Cóndor dista almeno trenta chilometri, o magari di più. Domani possiamo arrivarci, o forse no, dipenderà dalle condizioni.

Sono colma di meraviglia per la bellezza del rio che ci ha mostrato nuovamente la sua selvaggia energia. Nelle ultime luci vedo la punta di Gorro Frigio farsi di fuoco, poi nera. Sento che siamo nel cuore vero del deserto patagonico, con i suoi misteri. Penso ai primi che videro questo picco solitario arrivando dalla costa e lo segnarono con un punto indelebile su mappe fatte a penna alla luce delle candele. Poco dopo il mondo sprofonda nel buio e appare, bassa, la Croce del Sud, in mezzo a una folla di costellazioni aliene, ignote a noi boreali, che portano il nome di Telescopio o Balena. La notte è limpidissima e le stelle a forma di croce appaiono nette e brillanti. Andrea Corsali, viaggiatore fiorentino, così la descrisse nel 1515: “Apparisce una croce ma-ravigliosa nel mezzo di cinque stelle, che la circondano (com’il Carro la Tramontana) con altre stelle, che con esse vanno intorno al polo girandole lontano circa trenta gradi: e fa il suo corso in ventiquattro ore, ed è di tanta bellezza che non mi pare ad alcuno segno celeste doverla comparare“.

Il giorno nuovo ci coglie in questo luogo bellissimo, le tende circondate da delicati merletti di sabbia soffiata. Il mio sacco a pelo è velato da una tenue cipria di granuli finissimi. Tutto è calmo, siamo sorpresi dal silenzio irreale. La rapida di vento e corrente di ieri si è dissolta come un sogno notturno. Il Chubut scorre placido ai piedi della parete di arenaria come se nulla fosse. “Presto, ragazzi, bisogna andare”. E’ necessario partire subito, prima che il vento si levi di nuovo, bloccandoci qui. Con qualche acrobazia, caliamo dall’alto sacche e bagagli con l’aiuto delle corde. Corde benedette. Si riparte, affamati per aver mangiato poco e male il giorno precedente. Per tutto il giorno vivremo l’illusione dell’avvicinarsi di Cerro Cóndor, divenuto ormai il nostro Graal, la fonte di ogni bene, comodità e prelibatezza. La prospettiva del cibo, dell’acqua buona, di robusti muri a riparo dagli elementi moltiplicano gli sforzi per arrivare. Nelle canoe abbiamo ancora parecchi viveri, ma si tratta soprattutto di riso, alimenti secchi e scatolame. Aneliamo roba fresca, daremmo non so cosa per ortaggi, uova, formaggi. Con la fatica le distanze ingigantiscono. Quelli che sulla carta sono una trentina di chilometri a dividerci dall’agognato approdo sembreranno molto lunghi. Fenomeno dovuto a continui cambi di direzione, a soste forzate, alle tensioni per contrastare gli scossoni contrari delle raffiche.

In mattinata el viento fa puntualmente sentire la sua voce e l’avanzata ridiventa lotta. Elena sale in canoa con Lilli, Sigfrido pagaia con Salvatore, io sono di nuovo con Pierluigi, siamo stanchi, discutiamo. Nei momenti di massima intensità non resta che arrendersi, fermarsi e sostare sulla riva, con tutte le nostre cose legate, dei foulard sulla testa per non respirare polvere, simili a dei Lawrence d’Arabia allineati, irriconoscibili. Il desiderio d’arrivare mi gioca un brutto scherzo: scambio un anonimo dorso roccioso per il vero Cerro Cóndor, il rilievo stratificato che dà il nome all’insediamento, esclamando a gran voce: “Dai, forza che ci siamo, il posto è dietro l’angolo…”. Grave errore, siamo ancora parecchio indietro. Sigfrido ci riporta alla realtà quando controlla la posizione. La disillusione pare acuire la stanchezza di tutti. Osservo i miei compagni, li vedo pagaiare intenti, raccolti su loro stessi, ostinati come lottatori alle prese con un ciclope invisibile da abbattere a colpi di badile. Salvatore sta un po’ curvo, come un pugile, il viso tirato per la fatica, dando grandi pagaiate all’acqua, quasi dei pugni. Lorenzo, imperturbabile, avanza a testa alta con potenti colpi di pagaia, tutto solo nel fiume d’aria che lo investe. In realtà siamo tutti soli, a voce non possiamo sentirci, ogni canoa è una piccola nave che se ne va a fatica sulla sua rotta. Più tardi, spunta lontano un mulino a vento. “Ecco”, affermo con sicurezza, “quella deve essere la prima costruzione del villaggio, quindi ci siamo quasi”. Poi il Chubut intraprende una delle sue curve interminabili, e all’orizzonte appare solo la tavola arida del deserto. Nel tardo pomeriggio sostiamo nuovamente, investiti dalle raffiche, a riposare riparati sotto una macchia di vegetazione. La volontà è agli sgoccioli, la giornata sta finendo, forse conviene dormire qui. Stiamo per arrenderci, ma Pierluigi mi spinge ad andare avanti a piedi a vedere, salendo una piccola dorsale. “Uffa, Gigi, di certo da là non lo vediamo il paese, è inutile fare la fatica di andarci”. Poi invece andiamo, saliamo la dorsale e Cerro Cóndor è là, un pugno di casette bianche, un fortilizio di vita nel grande nulla. Rientriamo di corsa a dare la buona nuova agli altri. Si riparte con le ultime energie e comunque gli ultimi due chilometri saranno faticosi, battagliando per conquistare ogni metro. Siamo alla spiaggia vicina al poblado, è diversa da come la ricordiamo, le piene di questi tre anni l’hanno già modificata. Sbarchiamo. Ci sarà ancora Manon? E Raul? E i ragazzi della scuola? Abbiamo raccontato agli altri in modo colorito dell’ospitalità del posto e del ritrovamento del dinosauro. Ovviamente oggi nessuno ci sta aspettando. Anzi, non c’è proprio nessuno. Arriviamo alla scuola, l’Escuela rural nùmero 31, agli edifici centrali. Tutto sprangato, c’è un’aria da paese fantasma. Poi appare qualche viso. Prima ci presentiamo, poi facciamo le domande. Apprendiamo che la scuola è chiusa e Manon non c’è. Passiamo all’argomento viveri.

“Avete del pane?”, si fa avanti Lilli.

“No hay”.

“Forse, un po’ di farina?”.

“No la tengo, no”.

“Magari, del tabacco?”, interviene speranzoso Salvatore.

“Nosotros no”.

“Carne? Patate? Uova? Fagioli?”. Risposta sempre uguale. Gli abitanti crollano la testa. Non possono darci nulla. Non c’è nulla da mangiare.

“Dov’è un bar?”. Gli interlocutori sembrano illuminarsi. Il bar c’è!

“Clan, a cien kilómetros”.

Mi stavo scordando che la ‘legge dei cento chilometri’ è sempre in vigore. Segue un tetro silenzio. Lilli e io ci guardiamo. Abbiamo aspettato così tanto questo momento, l’ingresso nel villaggio segreto della Patagonia che abbiamo scovato nel 2016, visi amici, cibo caldo, allegria, fiesta, birra, riposo, e invece, tutto chiuso, tutto cerrado. Dormiremo qui, domani si vedrà. Ci guardiamo attorno cercando un punto per piazzare le tende.

Intanto, sta per succedere qualcosa. Una nuova figura sta entrando nel viaggio: un’altra forte donna argentina. Marcia Diana Sastre, giornalista e giramondo.

Valentina Scaglia, naturalista per formazione, come giornalista ha lavorato per Alp, Itinerari e luoghi, Natura, Acquatic Life. Attualmente scrive per le testate della Domus (Meridiani, Meridiani Montagne), per “Le montagne incantate” (Repubblica/National Geographic), e per la rivista elvetica Azione. Per Zanichelli ha firmato guide alla navigazione a vela nel Mediterraneo, per Hoepli ha scritto Wilderness in Italia dedicato agli ultimi luoghi selvatici del territorio nazionale. In canoa ha partecipato a spedizioni a partire dagli anni Novanta in Canada, Siberia, Stati Uniti, Balcani, Asia centrale, e più di recente in Mongolia, Argentina e Cile.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

..ah, dimenticavo, mi chiamo Pongolini, con la “o”. Sono Dottore Agronomo, Certificatore Energetico, etc.., e canoista tosto, maestro di canoa Lombardia da una vita, fermo al momento perché o una spondilosi cervicale (troppa canoa in passato? età?), nonché fratello di Pongo, cabarettista degli anni ’80, ’90, duemila etc… Il pangolino invece è una specie di formichiere squamoso che vive nel sud-est asiatico, simpatico a vedersi.

E’ il mio ultimo intervento sull’argomento e forse su questo blog, poi chiudo definitivamente il mio intervento di critica oggettiva: non ho mai detto che uno abbia il lasciapassare per poter scrivere solo se affronta fiumi o mari estremi. Ho detto che il fiume disceso in Argentina è una porcheria – me ne intendo parecchio di fiumi, torrenti, mari e laghi avendone scesi dei primi e dei secondi oltre 330 nei 5 continenti, ed ho pagaiato in mari e oceani ovunque e in quasi tutti i laghi italiani – che non merita né un viaggio né tantomeno di essere annoverato tra le avventure in canoa (men che meno se è gonfiabile…). Confermo che “L’infinito” di Leopardi – ho calpestato “l’ermo colle” di Recanati e mi sono affacciato verso l’infinito come fece lui – è una poesia meravigliosa che non è stata certo un’avventura ma che il grande poeta fece benissimo a scriverla perché fa venire i brividi per la bellezza: è la dimostrazione più eclatante che non serve l’avventura per scrivere. Esistono inoltre tutte quelle categorie di canoisti che ho menzionato, prendendo a prestito Sciascia, le cui ultime tipologie possono crearsi idealmente qualsiasi tipo di avventura d’acqua, anche nella vasca da bagno di casa o sotto la doccia. Leggete bene quello che scrivo, ma, se non vi basta, vi do le parole chiave dei miei interventi: fiume in argentina bruttissimo – nessuna avventura – libro di avventura fake, forse scritto bene – canoisti da poco che si divertono con poco. Vi saluto in modo definitivo, anche perché non è questa la sede per parlare di canoa.

Il Monte Tabor fu salito un giorno lontano da un certo Giacomo Leopardi. Non fu una grande impresa, nemmeno per un gobbo quale era lui, però ne scaturí quella che io reputo la piú bella e commovente poesia in lingua italiana: L’infinito.

Se in testa vi passano tristi pensieri, leggetela, assaporatela parola per parola, meditate sui singoli versi. Forse dopo vi sentirete meglio, però magari rimarrà un po’ d’inquietudine per quanto scritto in modo cosí magistrale.

Sono assolutamente d’accordo con Gianni: non si capisce perché si debba pretendere che siano degne di essere raccontate solo le imprese “certificate” estreme.

Di solito anzi i racconti delle “imprese” (alpinistiche o no) sono di una noia mortale e spesso molto più interessanti se ben scritte, le descrizioni di come ha vissuto e cosa hanno significato le “impresucchie” di un qualunque tapascione che sfida il suo limite.

E d’altra parte mi pare che valga in tutti i campi…d’altra parte, un certo Marcel ha scritto pagine divenute iconiche su una colazione con una madeleine o un certo Nikolaj un famoso racconto basato su una cazzo strada, per dire.

Se poi Vittorio ce l’ha con Valentina per motivi suoi non metto becco, ma mi pare ingiusto e un po’ meschino denigrare a priori un’esperienza, un libro, una storia.

Certo che ‘sto Pangolini c’ha il dente avvelenato per qualcosa.

Giusto una precisazione tecnica: trattasi di canoe canadesi e non di kayak. Imbarcazioni non di certo per acque bianche costanti.

Personalmente ho disceso qualche lungo e brutto fiume patagonico e devo dire che l’avventura non manca di certo.

C’è un certo venticello che soffia laggiù che ogni tanto complica le cose…

E non sono né milanese inurbato né proprio a digiuno di avventure in generale.

Restando in ambito di navigazione, queste cose sono come la lunga crociera oceanica paragonata alla discesa in kayak di un tumultuoso rio.

Cose diverse per avventure diverse. No?

@ 6. Anche nel “nostro” mondo della montagna ci sono alpinisti, mezzi alpinisti, alpinisticchi, pigliainc… e quaquaraqua. Solo che ci sono alpinisti (e anche Alpinisti con la A maiuscola) che hanno scritto sulle proprie grandi imprese (roba seria, vera avventura) dei libri da farci venire due marroni così, e alpinisticchi che hanno scritto, a partire dalle proprie piccole avventure, cose intelligenti e gradevoli. Gradevoli, s’intende, tranne per coloro per cui conta solo il gioco a chi ce l’ha più lungo, e che ritengono che solo chi ce l’ha più lungo abbia diritto di parola (cioé, in ultima analisi, nessuno). Per restare sui luoghi di cui si parla, perché mai dovremmo interessarci a un libro come “In Patagonia” di Chatwin? Si potrebbe dire che “è un semplice pretesto intorno a cui scrivere un vissuto diverso dalla quotidianità londinese dell’autore”.

Ritorno a bomba – un po’ come si fa quando si affrontano salti da oltre cinque metri in canoa fluviale – sull’argomento, dopo aver letto un po’ di commenti indotti dalla mia precedente. Si possono scrivere aforismi, pensieri, argomenti, articoli, libri, bibbie su qualsiasi faccenda della propria vita o di quelle di altri, ma non mi si venga a dire che un viaggio su canoe gonfiabili su un brutto fiume argentino – ho dato alcuni mesi fa uno scorcio allo stesso su un video pubblicato su you tube e dopo un po’ l’ho chiuso per la noia – nell’emisfero australe sia da annoverare tra i fiumi meritevoli di essere scritti e restituiti come caposaldi dell’avventura in canoa. E’ un semplice pretesto intorno a cui scrivere un vissuto diverso dalla quotidianità milanese della autrice. La canoa, la vera canoa-kayak d’avventura, quella che realmente si merita di aver riportate ben altre imprese su video o su carta, non deve essere svilita da corsi d’acqua presi in prestito ed intorno ai quali si può scrivere di tutto fuorché argomenti che si meriterebbero delle vere avventure in canoa. Ma, d’altro canto, prendendo a prestito la citazione di Leonardo Sciascia da “Il giorno della civetta”, ci sono canoisti, mezzi canoisti, canoisticchi, pigliainc… e quaquaquaraqua anche nel nostro mondo della pagaia e la conseguenza di questo è che si cerca di sviare i lettori con altri argomenti di natura sociale e letteraria: l’avventura in canoa è ben altra cosa per chi la conosce e l’ha vissuta e non basta un buon lessico e un buon incastro di argomenti diversi per svilirla!

Non credo ci sia chi ha ragione e chi torto, a me piace raccontare. Le idee, la curiosità, le esperienze, non mi mancano. Avrei solo bisogno di avere una migliore capacità di farlo. Non è poco e mi dispiace.

Sono uno dei canoisti che ha partecipato alla seconda discesa del Chubut in Patagonia narrata da Valentina Scaglia nel suo libro.

Circa il fiume disceso, come giustamente ha sottolineato Vittorio Pongolini intervenuto precedentemente, esso non presenta difficoltà tecniche per un canoista esperto, ben altri fiumi vengono percorsi e lo stesso Vittorio ha disceso fiumi in giro per il mondo dove le rapide la fanno da padrone (spesso anche accompagnato dal sottoscritto e per questo so di saper parlare la stessa sua lingua).

Tuttavia, la nostra è stata una gran bella avventura, in una ambiente completamento diverso da quello a cui noi europei siamo abituati. Un fiume che per lunghi tratti scorre in canyon ampi e suggestivi o in mezzo a terre desertiche, disabitate e desolate. Il viaggio che, pur non presentando – come dicevo – particolari difficoltà canoistiche, è stato caratterizzato da eventi climatici estremi, anche fuori dalla norma per quella regione, in cui il gruppo ha dovuto dare il meglio di sé per superarle, oltre all’isolamento, alle difficoltà logistiche, alla quasi totale mancanza di informazioni sul percorso, essendo stato disceso integralmente solo una volta prima di noi.

Nemmeno io considero questo viaggio un’impresa, ormai siamo abituati a leggere di avventure che rasentano la follia agli occhi di un inesperto e che suscitano stupore anche tra gli esperti, ma il nostro è stato un viaggio diverso da tanti altri, che può incuriosire sia un lettore che non pratica questo genere di attività, sia un canoista che è solito pagaiare in ambienti noti e quasi privi di sorprese.

A parte l’avventura, ciò che però Valentina presenta è un libro, un libro d’avventura, tra l’altro premiato al Festival di Trento del 2025. Un libro che si legge con grande piacere e interesse non solo per la capacità narrativa dell’autrice, professionista su tematiche di viaggio in canoa, a piedi e vela, ma anche per la ricchezza di riferimenti storici, geografici, antropologici, naturalistici, letterari e culturali, che fanno di Valentina un’autrice a tutto tondo, molto apprezzata.

Valentina, per le sue qualità, avrebbe potuto anche inventarsi un viaggio di fantasia, e avrebbe comunque colto nel segno. Chi sa scrivere porta il lettore in un altro mondo, in cui viene accompagnato per mano dall’autore, e dove vive emozioni come fosse un protagonista.

Valentina, inoltre, ha il merito di saper ancorare saldamente la narrazione al luogo del racconto, con riferimenti frutto di una intensa ricerca. Io stesso, leggendo il libro, ho scoperto cose che ignoravo della terra in cui ho viaggiato e Valentina mi ha saputo far vedere aspetti da un’angolatura diversa dalla mia, così arricchendo la mia esperienza di viaggio.

Alcuni narrano le loro avventure, altri preferiscono il silenzio. Chi ha ragione? Che cosa è meglio fare? Parlare o tacere? Dipende da che cosa si ha da raccontare e dalla nostra capacità di raccontarlo.

Se gli alpinisti del passato avessero taciuto, non avremmo avuto la possibilità di leggere intere biblioteche, di conoscere le loro vite intense, di godere di belle letture. E non avremmo potuto imparare l’affascinante storia dell’alpinismo.

Qualcuno obietterà che si possono scalare i monti ignorando i nostri predecessori. A costoro ribatto che si possono anche visitare il Colosseo e le Piramidi senza sapere nulla (!) della storia di Roma e dell’antico Egitto.

Senza nozione del passato, le rovine di Troia sarebbero soltanto un mucchio di sassi.

Mah, ho qualche serio dubbio sull’interesse che possa suscitare un viaggetto di quanto (in un mese ? Un mese e mezzo ?) si possa raccontare scrivendone particolari aneddoti ed emozioni suscitate da un percorso canoistico semplice nella sotto pampa argentina. Ritengo che il vizio di dilatare situazioni con qualche inevitabile avventura, come dire, auto-ricercata, magari per inesperienza dei partecipanti quindi normalissima, di vissuto quotidiano in posti disabitati scrivendone (chissà quali ?) emozioni sia lo specchio di tempi in cui “tutto quanto fa spettacolo” e io, (why not?), pubblico qualcosa per vedere se riesco a fare un piccolo guadagno visto che so come muovermi nella giungla editoriale. Ho un amico canoista e collega Perito Agrario, quasi Agronomo (mannaggia Massimo, se te lo meriteresti, e ben più di me !), che sta partecipando come manager all’installazione e alla messa in produzione di un impianto di trasformazione di derivati caseari dal latte di yak in Tibet, che, se volesse, avrebbe molto ma molto di più da raccontare che non Valentina Scaglia in una forzata pseudo – avventura su canoe pneumatiche su un fiume argentino che davvero poco ha da suscitare nell’interesse di un pubblico tanto eterogeneo quanto specifico nel nostro ambito canoistico (per inciso, sono un buon canoista e kayaker, da 55 anni, che ha vissuto avventure anche estreme in ogni angolo del mondo ma che non ha mai fatto proseliti delle proprie virtù ed esperienze, tanto meno scrivendone libri, ma solo un po’ di articoli su richiesta su riviste di settore, per l’interesse collettivo). Il tutto a prescindere dalle possibili capacità di scrittrice dell’autrice che non conosco come narratrice ma che, essendo giornalista, posso pensare sappia usare la penna.

Che ricordi!

Ciao Valentina e che mezzo che è la Adventure Grabner!!

Bello. Ulteriore di conferma che Patagona non è “soltanto” Cerro Torre & Company