“Raccontare in uno spazio limitato le tante ascensioni effettuate sull’Antelao dal finire degli anni Cinquanta dello scorso secolo a oggi, ha comportato inevitabilmente una sintesi, a scapito di alcuni itinerari, in particolare quelli dallo sviluppo relativamente breve, appartenenti ai contrafforti del monte. Nonostante ciò ci si augura che la presente ricerca possa esser d’aiuto ai fini di una conoscenza più approfondita di questa fase della storia alpinistica del Re del Cadore e – perché no? – stimolo a frequentare almeno una delle sue vie dal fascino senza tempo (Marcello Mason)”.

La nouvelle vague dell’Antelao – 1

di Marcello Mason

(Questo post è ricavato tramite l’unione di due articoli, entrambi a firma dello storico Marcello Mason, apparsi su Le Alpi venete, primavera-estate 2025 (dal titolo La nouvelle vague dell’Antelao) e su Le Dolomiti bellunesi, estate 2025 (dal titolo Antelao, nel cuore della parete sud-ovest)

“Non è il grado che conta, tanto più che quando vai ad aprire una via non sai che difficoltà troverai: è l’ignoto che ci interessa, la ricerca dell’infinito. Nell’alpinismo non è più bravo chi arriva in cima ma quello che ci mette l’anima, il cuore (Maurizio Dall’Omo)”.

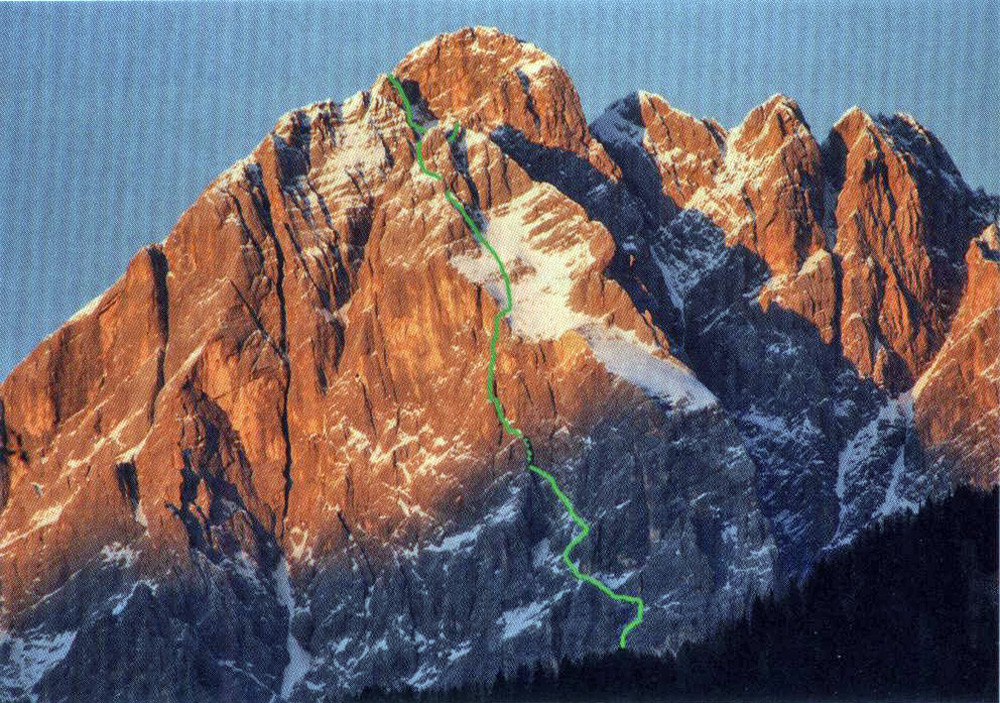

«Da Vodo a Borca l’Antelao mostra un’altra parete che avanza a guisa di prora, la parete sud, sormontata da un liscio pianoro inclinato (il “Pian del Lenzuó”) e poi una muraglia impressionante, vasta, la parete sud-ovest, solcata a sinistra da un poderoso camino: la parete e il camino di Bettella». E così che Antonio Berti, nella sua Guida delle Dolomiti Orientali edita nel 1950, descriveva lo spettacolare versante meridionale del monte. Non a caso citava il forte alpinista padovano che su quella parete interminabile, assieme a Gastone Scalco nel 1941 e lungo il suddetto camino l’anno dopo con il compagno Guerrino Barbiero, era stato autore di due nuove grandi vie. Quello stesso agosto del 1942 Roger Petrucci Smith e Italo Da Col, dal canto loro, avrebbero aperto «la via più diretta all’Antelao e in ambiente straordinariamente impressionante per orrida grandiosità», sempre citando il Berti.

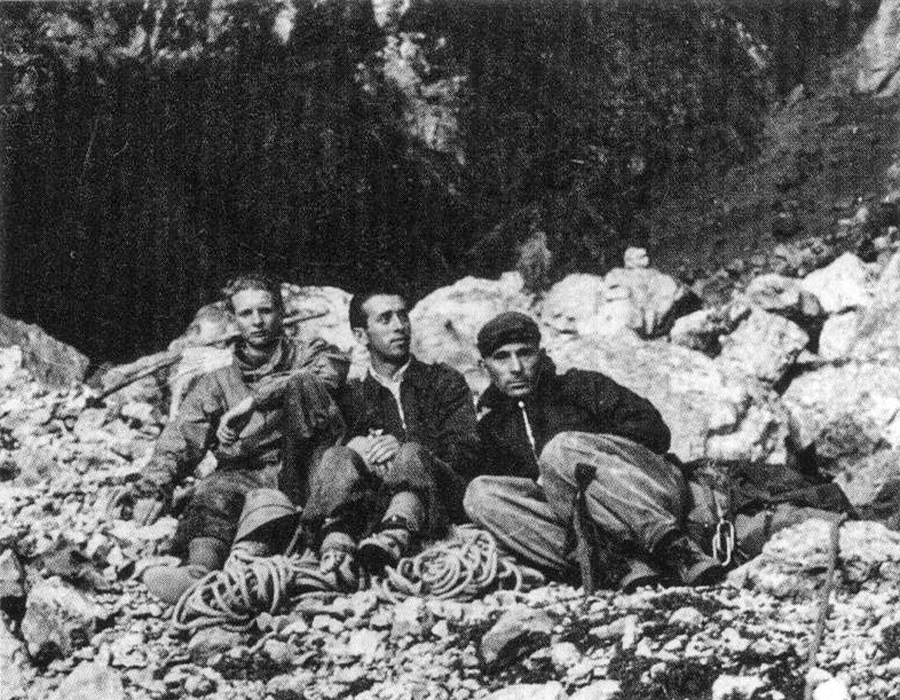

base della parete sud dell’Antelao. Archivio: Marcello Mason.

A tal punto un immaginario sipario sembrava essere calato sul vasto anfiteatro del monte, principalmente a causa di una guerra dai toni divenuti di giorno in giorno sempre più drammatici.

Al suo termine, l’interesse riguarderà in genere altri versanti; basti pensare alla prima salita di Tita Panciera e Mario Rinaldi lungo la parete est di Cima Fanton, satellite dell’Antelao, nel 1949 o la solitaria, nonché prima invernale, di Panciera stesso nel 1953 lungo il Canalone Menini sino alla vetta principale. E così Oliviero Olivo, instancabile frequentatore del monte cadorino, che nel 1955 aprì con il figlio Franco una via, ancora sulla Fanton.

Tutto può sostanzialmente prendere inizio dal 1959, l’anno prossimo a quel 1958 che Oltralpe, in Francia, vede affermarsi un movimento (cinematografico, in tal caso) definito nouvelle vague, ossia “onda nuova”. Il riferimento non sorprenda, in quanto contemporaneamente, sia pure in realtà diverse, si fa strada in Europa il desiderio di cambiamenti sociali, politici e artistici dai nuovi linguaggi.

Qualcosa di simile, dalle connotazioni via via più definite, caratterizzato da un approccio disancorato dai luoghi comuni e ridondanze ideologiche che avevano non di rado attribuito alle scalate toni retorici ed enfatici prossimi all’eroismo, avviene anche per l’alpinismo. Si assiste cioè a un diverso approccio che considererà tra l’altro, nel raggiungimento della cima, un superamento dei propri limiti personali anziché una violazione e umiliazione della montagna, secondo l’immagine distorta che aveva accompagnato in passato buona parte della storia dell’alpinismo stesso.

Non è improprio quindi suggerire che anche in tale ambito faccia apparizione una nouvelle vague, capace di modificare la filosofia e il modo di frequentare la montagna, concedendo spazio alla fantasia. Come avverrà, del resto, nelle definizioni delle vie, non più indicate esclusivamente con i nomi dei salitori, quanto piuttosto (sempre rimanendo in zona Antelao) con Ma perché ti ga roto i fiori o Mamabi o ancora Sogno California, come più avanti si avrà modo di osservare. Una nouvelle vague contraddistinta pure dal differente abbigliamento, realizzato con materiali migliori, più tecnici e funzionali, a un certo momento imparentato con quello degli arrampicatori d’oltreoceano – segnatamente californiani – dalla foggia e colori insoliti. Per non dire dell’attrezzatura, che gradualmente vedrà l’obsolescenza delle corde di canapa di Manila (sicuramente poco affidabili sia in termini di sicurezza, a causa della scarsa resistenza alla rottura, sia per la funzionalità, data la loro tendenza a irrigidirsi in caso di pioggia o freddo intenso) a vantaggio di quelle in fibra sintetica, di piccozze, moschettoni e chiodi in leghe sempre più leggere, nonché la comparsa di strumenti di arrampicata mai visti prima, come friend, tricam e nut, utilizzati come mezzi di assicurazione e/o progressione dai moderni arrampicatori.

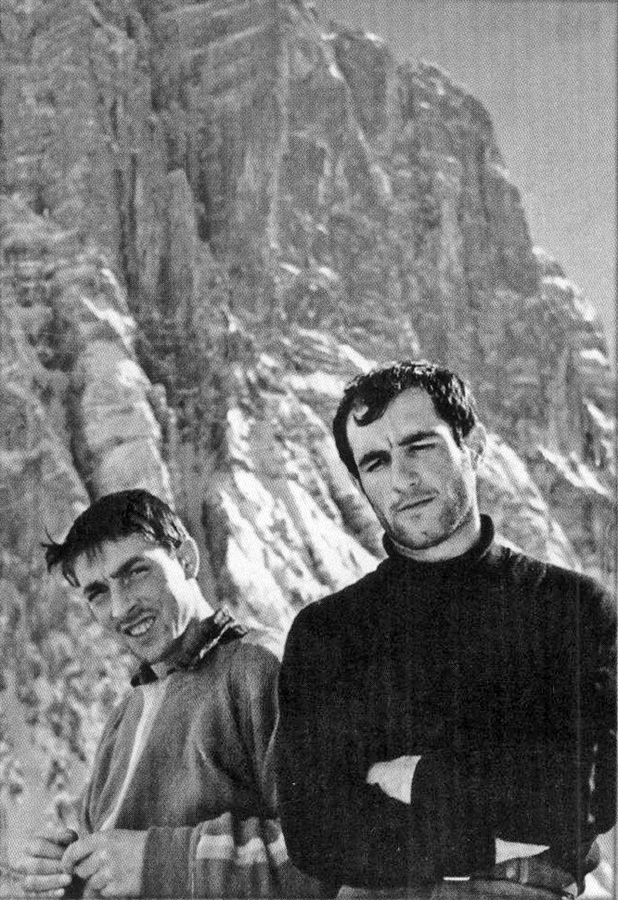

I primi fermenti di questi tempi nuovi si presentano idealmente il 21 agosto 1959, e bello è scoprire che a rappresentare la nuova ondata di casa nostra sia stata una delle più affiatate cordate frequentatrici dei monti cadorini, composta dagli allora ventenni Marcello Bonafede e Natalino Menegus di San Vito di Cadore. Quel giorno li si scorge proprio in ambiente Antelao, nella selvaggia quanto incantevole Val Salvella, assieme all’amico Emilio Menegus (nessuna parentela con Natalino, comunque).

Sono impegnati sul Torrione San Vito, un contrafforte del Re del Cadore, a rigore una cima minore che incombe sull’imbocco dell’Antermoia: ma tale aspetto presenta scarsa rilevanza, ciò che davvero conta è che hanno superato difficoltà costantemente appartenenti all’orbita del sesto grado. E per di più rallegrati dall’età spensierata, quanto dalle irresistibili battute di Emilio, capace di tenere alto all’occorrenza l’umore della cordata. Della quale, in ogni caso, rimarranno proverbiali nel tempo, oltre alla bravura, qualità mai abbastanza apprezzate come modestia e semplicità.

Negli anni successivi, l’interesse dei nuovi arrampicatori si riverserà in prevalenza su cime minori o altri contrafforti. Come nel caso della parete nord del Torrione Salvella, che sorge nella parte alta della valle omonima, la cui salita (V e VI) è opera, in quel 1963, nuovamente di Marcello Bonafede, questa volta però in compagnia del forte Scoiattolo Ivano Dibona. Bisognerà tuttavia aspettare perché nel cuore della Sud-ovest qualcuno torni ancora a cimentarsi. Con l’eccezione del 1970, che vedrà la salita di Enzo Cozzolino e Luciano Corsi, riguardante in questo caso Punta Chiggiato, pure satellite dell’Antelao.

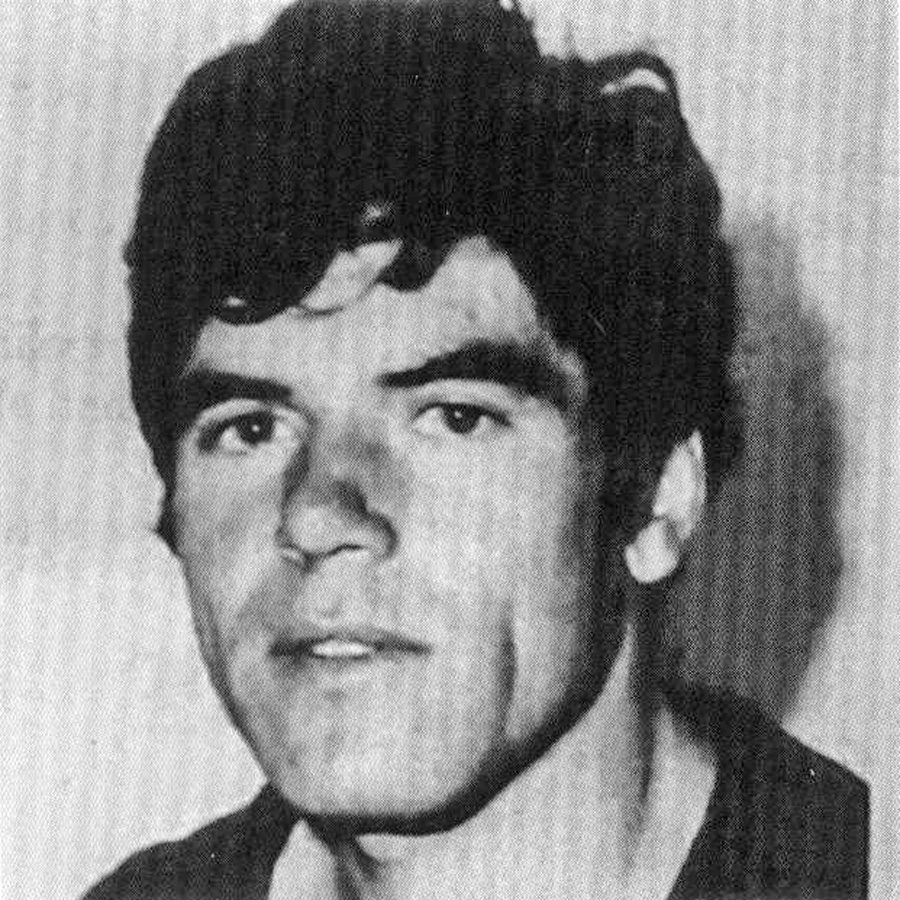

Bisognerà attendere il 1970 per poter assistere a un’ascensione di grande respiro, stavolta riguardante una cima satellite dell’Antelao, Punta Chiggiato 3163 m. Ne sono autori i triestini Enzo Cozzolino e Luciano Corsi: specialmente il primo si è imposto all’attenzione grazie a doti atletiche fuori dal comune, spingendo l’arrampicata libera ai limiti estremi. Un’esistenza purtroppo quanto mai breve la sua, conclusasi tragicamente, appena due anni dopo, sulla Torre di Babele, nel gruppo della Civetta.

A ricordare ancor oggi Grongo – così era soprannominato – non è solo lo stile estremamente rigoroso, caratterizzato dall’uso quanto mai limitato di chiodi lungo itinerari nuovi spesso di estrema difficoltà, ma l’aver arrampicato non di rado senza compagni. Se si analizza la suddetta via lungo la parete sud della Punta Chiggiato, ci si rende conto di quanto essa sia stata rappresentativa della sua personale concezione dell’alpinismo, visto che su uno sviluppo di 700 metri, con difficoltà di V e VI, egli utilizzò unicamente sette chiodi.

Il 26 novembre 1980 Riccardo Bee, ingegnere e insegnante, nonché formidabile alpinista, porta a termine una scalata iniziata due giorni prima, proprio al centro della parete sud dell’Antelao. Tutto ha il sapore della straordinarietà: l’ha compiuta in solitaria, con due bivacchi in condizioni ambientali al limite della resistenza umana, superando 1200 metri di dislivello, con tratti di V, VI e A2. Va ricordato che pure di quell’anno sua è la prima ripetizione solitaria della vicina via Bettella-Scalco del 1941, essa stessa di prim’ordine. In realtà questo talento naturale, nato a Lamon (BL), fu anche un campione di riservatezza, incapace di farsi vanto della sua strepitosa attività e di divulgarla al grande pubblico. Il 26 dicembre 1982 tentò di realizzare, in solitaria e in inverno, una nuova via sull’Agnèr, a destra della Messner (o via dei Sudtirolesi), ma precipitò da un’altezza di circa 100 m: il suo corpo fu ritrovato alla base della parete il primo gennaio 1983.

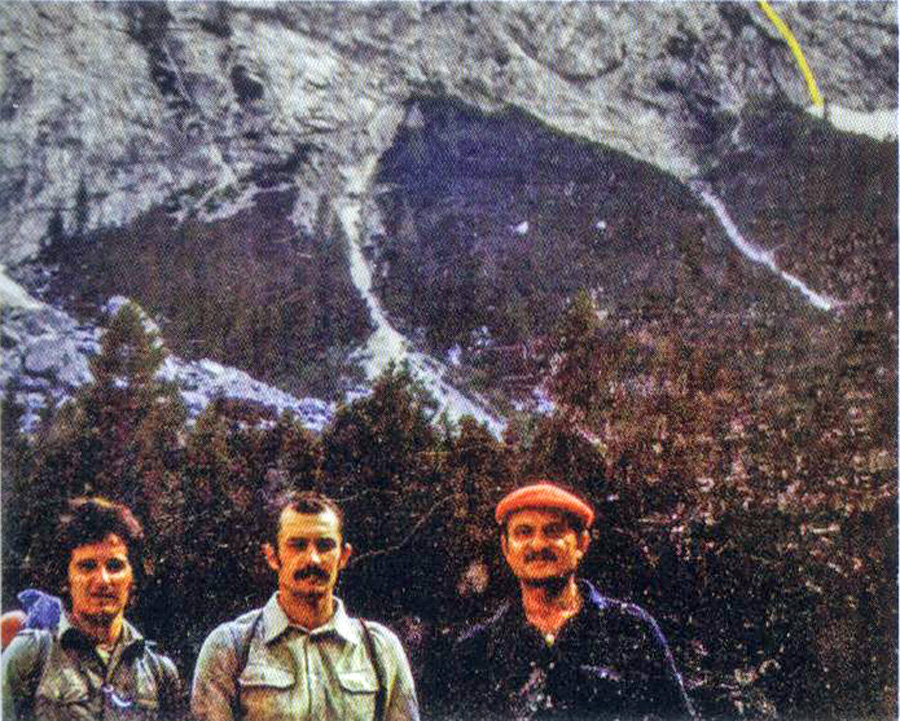

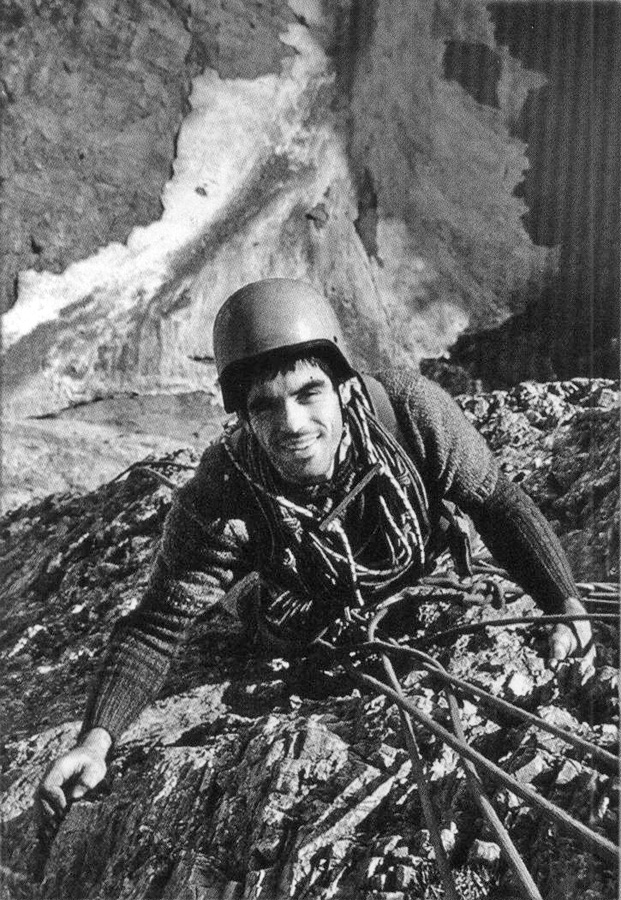

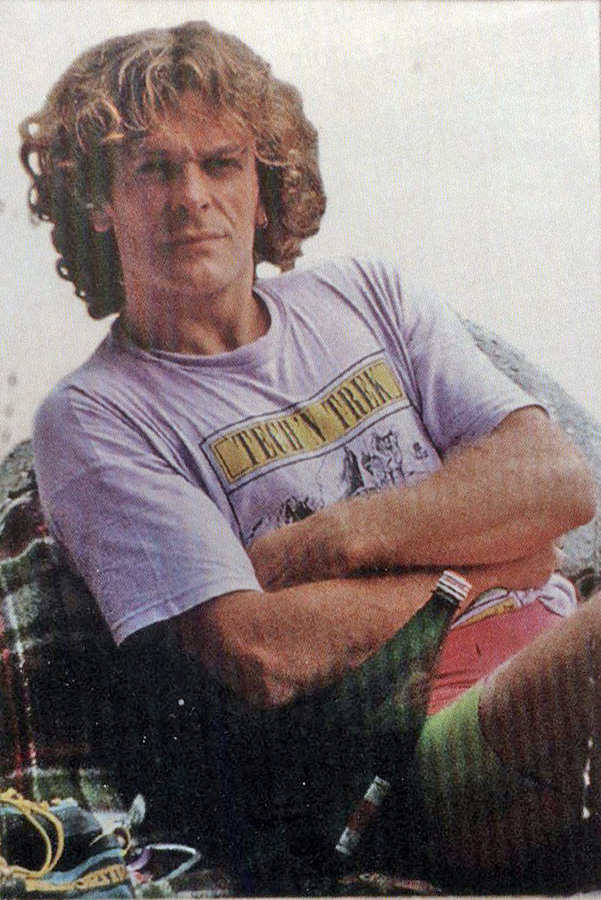

Grandi fermenti avrebbero segnato il Cadore nel 1981, grazie alla comparsa di Renato Casarotto, alpinista vicentino di esperienza internazionale, autore di notevoli imprese solitarie sulle Alpi, in Dolomiti, ma pure nelle Ande e in Himalaya. In realtà lì egli era arrivato già in precedenza, come ebbe modo di raccontare: «Ho cominciato ad arrampicare durante il servizio militare negli Alpini, nel 1968-’69, a Tai di Cadore, come esploratore alpino, e durante i corsi di roccia e di ghiaccio ho scoperto in me un’inaspettata predisposizione». Mai capace di star fermo, eccolo ripresentarsi tra quei monti nell’agosto 1981 assieme a Maurizio Icio Dall’Omo (elemento di spicco del Gruppo Ragni di Pieve di Cadore) e salire i lastroni Nord (1500 m, VII e AO) e lo spigolo nord del Monte Ciaudierona (Antelao, 600 m, VI). Gli stessi poi, con Ferruccio Svaluto Moreolo (pure lui del Gruppo Ragni) aprono una via (500 m, VI) sulla vicina Cima Foralosso.

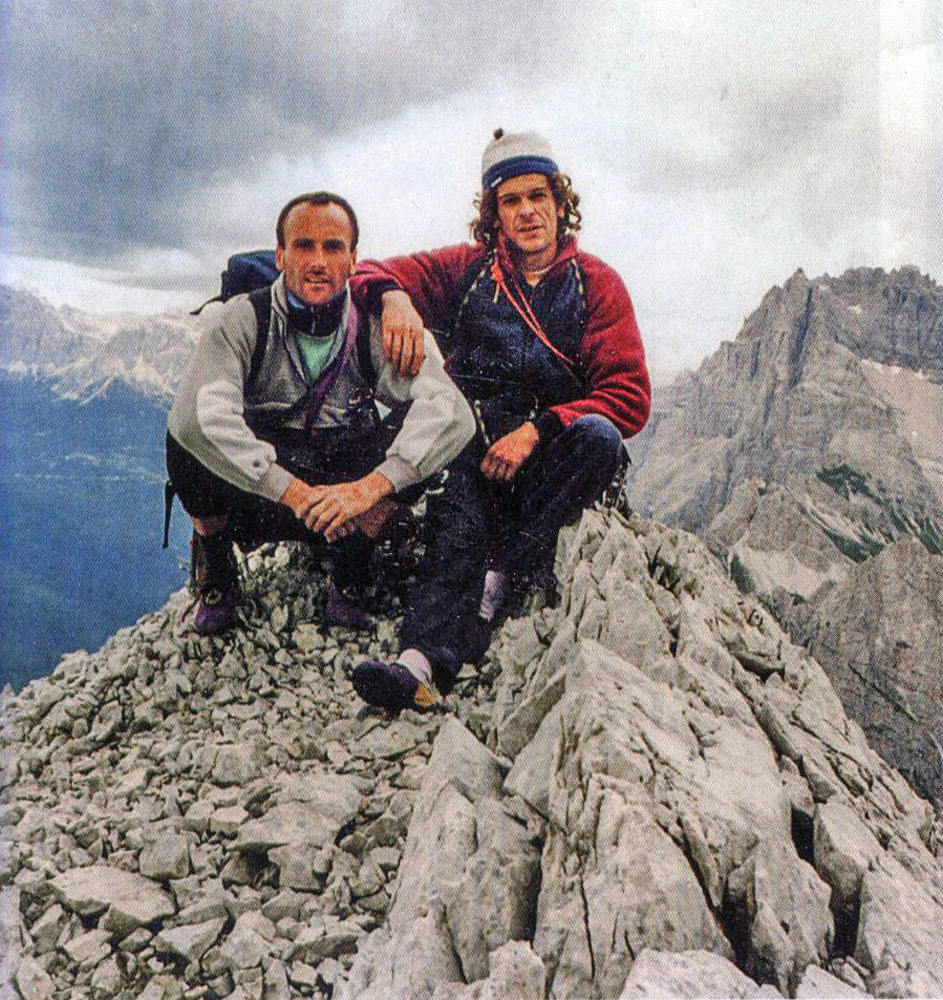

Nuovamente troviamo Casarotto e Dall’Omo, Ernesto Querincig e Fiore Piaia, mentre salgono la parete sud (350 m, VII) di una punta battezzata La Cariatide (Cime Cadin, Antelao). Quindi le cordate composte da Ferruccio Svaluto Moreolo e Stefano Dibona con Lucia Del Favero e Piero Valmassoi, aprono la via Bayfol, sullo spigolo nord-ovest della Cima Foralosso (700 m, V). Seguono Casarotto e Dall’Omo con la via dell’Adrenalina (VII e AO). In questi luoghi che lo hanno visto dare ennesima prova delle proprie capacità, Renato però non farà più ritorno: troppo breve è il margine concessogli dalla vita, destinata a concludersi il 16 luglio 1986, quando viene inghiottito da un crepaccio a breve distanza dal campo base, al ritorno da un tentativo di scalata dello sperone sud-ovest del K2. Dove Goretta potrà solo cogliere, impotente, le ultime parole del suo uomo morente. Ha così termine l’esistenza di uno spirito libero e dall’inarrivabile talento, a disagio con una società che troppo spesso lo aveva deluso, nella considerazione amara di quanto fosse stato strumentalizzato e svilito l’alpinismo. Sarà Alessandro Gogna a trovare parole appropriate per ricordarlo: «Casarotto è andato al di là dell’immaginabile e con le sue provocazioni ha innescato una reazione quasi di chiusura nel mondo alpinistico. Non l’abbiamo capito: e quando si è colpiti nel profondo dell’anima si sta in silenzio. Chi potrà porre rimedio, saranno solo coloro che ripeteranno le sue imprese».

Arriva il 1984, anno a partire dal quale si assisterà alla comparsa di una serie di autori di scalate di prim’ordine, in grado di rendere sempre più affascinante la storia di questa montagna. Come nel caso di Lorenzo Massarotto, Sergio Serra, Aldo e Laura Michelini, e poi dei Ragni di Pieve di Cadore Mauro Valmassoi, Maurizio Dall’Omo, Fausto Conedera, Ernesto Querincig, Antonio Mereu, Angelo De Polo, Gianpietro Poles, Anna Sommavilla, Michele Barbiero, e inoltre Marco Bertoncini, Ferruccio Svaluto Moreolo, Fiore Piaia, Renato Panciera e Fabio Bertagnin.

È del 1985 la via aperta dai triestini Aldo Michelini e Sergio Serra lungo il pilastro sud-ovest, dove i due, partiti dai pressi dell’ex bivacco Brunetta, incontreranno difficoltà di VI con passaggi di VII nei 600 m di dislivello. Il pilastro verrà chiamato “Nidia e Martino” e Ma perché ti ga roto i fiori la via stessa: definizione di per sé curiosa, che trova pronta spiegazione nelle parole di Sergio, dalla ragguardevole esperienza con bambini autistici: «Sono belli e intelligenti quanto i loro coetanei, ma si isolano nell’ambiente che li circonda, si rifiutano di parlare sebbene ne siano capaci. A volte il silenzio viene rotto d’improvviso da parole o frasi sospese, senza seguito. ‘Ma perché te ga roto i fiori?’ mi chiese un giorno uno di loro. È diventato il nome di una via che ho aperto sull’Antelao, montagna “autistica” bella come tante altre delle Dolomiti, eppure diversa perché muta e silenziosa, chiusa in un isolamento che raramente viene infranto».

Interessante, al riguardo, il commento dei primi ripetitori (Gabriele Marcon & C.): «La via di salita è evidente, non si può sbagliare. Un calcare meraviglioso ci accompagnerà fino alla fine, tra lisce fessure e placche a prima vista impossibili. Si tratta di una scalata dal sapore antico: cerca le linee deboli su una parete difficile. Ancora una volta l’Antelao non si smentisce».

Nel settembre di tre anni dopo (1988) Aldo e Laura Michelini sono pronti per una nuova ascensione che da Forcella Salvella li porterà in breve all’attacco di uno sperone sul quale tracceranno la loro via Gruviera, lunga 320 m con difficoltà di VI. Comprensibile che in seguito i ripetitori la definiscano «un calcare pieno di buchi», nel contempo sottolineando: «Si prova un grande piacere su una di quelle vie che vedi dal balcone di casa e che sogni un giorno di poter ripetere. Una scalata spettacolare che nonostante la sua breve lunghezza ti impegna sia fisicamente che soprattutto mentalmente. Una via che ti dà un sacco di soddisfazioni sia per l’ambiente in cui si trova che per le poche ripetizioni che conta!».

Tradizionalmente tra i più grandi frequentatori e innamorati del monte cadorino vengono annoverati i componenti del Gruppo Ragni di Pieve di Cadore, visto che l’Antelao, tra l’altro, lo scorgono da casa tutti i giorni. Già nel 1973 avevano aperto una nuova via di III e IV con uno sviluppo di 700 m sul versante settentrionale della Cima Foralosso: protagonisti Piero Valmassoi e Angelo De Polo, assieme all’accademico del CAI Ignazio Piussi.

La presenza di quest’ultimo (alpinista dall’eccezionale palmarès) tra le montagne cadorine è tutt’altro che casuale, avendo egli abitato e lavorato a Pieve per una decina d’anni. Grazie al carisma che lo contraddistingue egli riuscirà a determinare una svolta e un salto tecnico nell’ambiente, portando la sua esperienza a beneficio del Gruppo e non tardando a individuare gli elementi più promettenti, valorizzandone le potenzialità. Assai più breve (giusto una decina di giorni, ma non di minore intensità) sarà l’incontro dei Ragni con un altro fuoriclasse, il già ricordato Renato Casarotto che si stabilì in quell’estate del 1981, assieme alla moglie Goretta, prima a Pieve, piantando in un primo tempo la tenda… nel giardino di casa del Ragno Marco Bertoncini, e di lì a poco trasferendosi nell’abitazione di Urbano Tabacchi, altro memorabile componente del Gruppo. Nei giorni successivi sarà perciò possibile scorgerli impegnati ad aprire nuove vie in Antelao, oltre a quelle già ricordate. Come quando Renato e Maurizio saliranno il Monte Ciaudierona lungo la parete nord dai 1500 m di sviluppo (difficoltà fino al VII), dando il nome di via del Terzo Uomo all’ascensione. Fu indubbiamente un periodo breve, ma segnato da contagioso entusiasmo, in cui la felicità sembrava essere ovunque, fra quelle rocce. Renato, e Ignazio in precedenza, avrebbero lasciato un indelebile ricordo del loro passaggio, quello di uomini liberi, dallo sconfinato talento, passione e profonda umanità.

Nei giorni successivi sarà perciò possibile scorgerli impegnati ad aprire nuove vie in Antelao, oltre a quelle già ricordate. Come quando Renato e Maurizio saliranno il Monte Ciaudierona lungo la parete nord dai 1500 m di sviluppo (difficoltà fino al VII), dando il nome di via del Terzo Uomo all’ascensione. Fu indubbiamente un periodo breve, ma segnato da contagioso entusiasmo, in cui la felicità sembrava essere ovunque, fra quelle rocce. Renato, e Ignazio in precedenza, avrebbero lasciato un indelebile ricordo del loro passaggio, quello di uomini liberi, dallo sconfinato talento, passione e profonda umanità.

Tra le altre vie dei Ragni vanno ricordate la Davide ed Elisa del 1982 che riguarda la parete sud della Cima Cariatide, salita da Ferruccio Svaluto Moreolo e Maurizio Dall’Omo, con difficoltà di VI e, in particolare, la via Erto Express del 1987, da parte dello stesso Dall’Omo con Mauro Valmassoi, Giorgio Stanchina e Luigi Pozzi sulla bastionata del Torrione San Vito, con passaggi di VIII e IX. Pure del 1987 è Sogno California (dislivello 1000 m, difficoltà sino al VII+) a opera di Mauro Valmassoi e Maurizio Dall’Omo.

Ascoltare oggi quest’ultimo, significa riscoprire il clima di un’epoca dagli entusiasmi senza limiti, ma pure comprendere meglio il suo rapporto con Renato Casarotto. Il giorno, infatti, in cui i due stavano aprendo una delle vie qui sopra citate, sotto un enorme tetto sulla Cariatide (sul Ghiacciaio Superiore dell’Antelao), all’improvviso era scoppiato tra loro un forte diverbio. Renato aveva voluto procedere nell’unico modo da lui ritenuto praticabile ricorrendo all’arrampicata in artificiale mediante chiodi e staffe, mentre il compagno, che non condivideva affatto tale decisione, lo aveva sì seguito, ma in libera, rispettando la propria etica. Un episodio che Icio avrebbe così commentato in seguito: «lui voleva andar fuori a tutti i costi e della mia filosofia non gliene importava niente. Ho capito poi tantissime cose di lui. Io me l’ero presa perché ero giovane e immaturo e mi sentivo violato nei miei principi. Lui veniva da esperienze negative, era un po’ in crisi. Un giorno, vicino alla tenda, mi fa: ‘Grazie a te ho ripreso la voglia di scalare’. Se potessi vederlo adesso gli chiederei scusa».

(continua)

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

9. E, purtroppo, c’è anche il vicino avveniristico Bivacco Fanton, simbolo dell’alpinismo fatto di selfie, di Youtube e Instagram, non più di cime, forcelle, scalate, fatica, sudore e rispetto per la storia.

@ 8

E poi sull’Antelao c’è la Cima Fanton!

Bellissimo articolo,primo perché sono cadorino e secondo da padovano ricordo Scalco e Betella.

Voglio aggiungere Fausto Conedera che insieme a Lorenzo sali questa maestosità…. R.i.p ..

Voglio aggiungere Fausto Conedera che insieme a Lorenzo sali questa maestosità…. R.i.p ..

Tempi dalle grandi motivazioni che stimolavano grandi energie.

Grazie

Grazie , tempi andati di un alpinismo autentico. Pochi ancora lo seguono con questo spirito. Deiori Prinoth Walpot sono fra questi grande cordata.

Bravo Marcello, prolifico storico dell’Antelao e dintorni, nel raccontare storie pulite e sane di un alpinismo irripetibile!

Grazie di queste boccate d’aria dolomitica.

Grazie per questo articolo favoloso, le uniche cose che vale la pena di leggere sull’alpinismo. Atmosfere magiche, aperture d’altri tempi, no le minchiate moderne degli “atleti” sponsorizzati. Qui c’erano ancora idee e ambizioni genuine. Grazie grazie grazie.

Ah, che bello!

Aria sana, atmosfera magica, giorni per i quali vale la pena.

Grazie dell’articolo.