L’albero della vita

di Bruno Telleschi

Se la storia della vita sulla Terra finisce con Donald Trump significa che il progresso è una favola nata per ingannare gli uomini: «l’albero della vita… l’evoluzione… un processo che in tre miliardi di anni… dall’ameba a Donald Trump… un bipede gesticolante e tronfio con il ciuffo arancione» (Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi, Dove comincia l’uomo. Ibridi e migranti: una breve storia dell’avventura umana, Milano, Solferino, 2025, p.56).

La migrazione degli uomini

Anche in P/R (Pievani e Remuzzi) la storia dell’uomo moderno comincia con la migrazione dei sapiens dall’Africa orientale e finisce in Europa o in Asia con l’ibridazione tra i sapiens e i neandertal o i denisovani: «Siamo tutti il prodotto di migrazioni, di persone provenienti da altrove. Anche se siamo sedentari» (Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi, Dove comincia l’uomo. Ibridi e migranti: una breve storia dell’avventura umana, Milano, Solferino, 2025, p.218). Sui luoghi originari degli uomini P/R condivide l’opinione prevalente, ma sui tempi si confonde. Forse l’homo sapiens compare 300mila anni fa oppure 130mila anni fa oppure chissà. Ma certamente si trovava in Africa orientale almeno 60mila anni fa (10 «Essendo Homo sapiens una specie giovane (60.000 anni [fa]… circa 2400 generazioni umane)» per migrare poi in tutta la terra. Cammina cammina cammina «nel giro di 60.000 anni l’uomo è arrivato a occupare ogni angolo della Terra… la rapidità con cui l’uomo moderno… lasciando l’Africa è impressionante. Europa meridionale, Asia e Australia 65.000 anni fa, poi Artico e da lì il Sud America, 13.000 anni fa, e poi dovunque» (170-1). Nel giro di 60mila? 60mila a piedi non bastano per arrivare dall’Abissinia alla Manciuria e oltre.

Né soprattutto bastano per cambiare colore: gli uomini che nascono in Africa orientale diventano bianchi in Europa e gialli in Asia, comunque siano stati colorati all’origine. Più che impressionante la rapidità con cui l’uomo moderno abbandona l’Africa sarebbe allucinante, una sorta di miracolo o di mistero. Nello schema stereotipato dell’evoluzione (1) la migrazione universale degli uomini diventa necessaria per giustificare l’unità del genere umano con la dispersione dei sapiens sulla Terra, ma paradossale perché alla fine della storia gli uomini si trovano dove erano già. In P/R l’inizio dell’uomo coincide con la fine, la storia degli uomini comincia quando finisce. Nel giro di 60.000 anni l’uomo nasce dove finisce e finisce dove nasce: alla fine della storia l’uomo si trova dove era già.

L’albero della vita

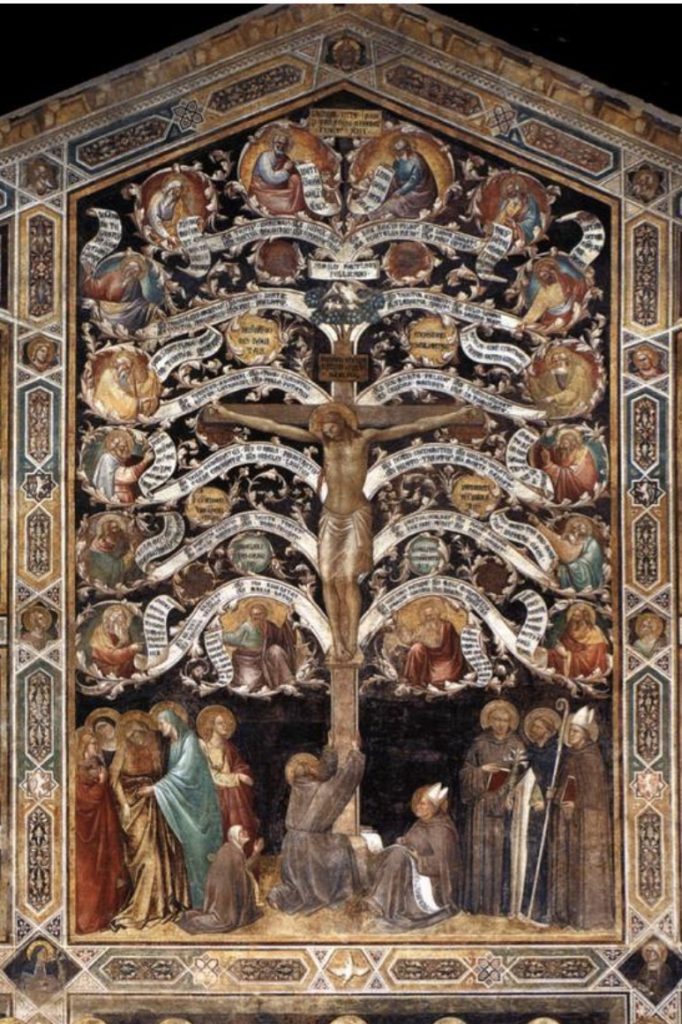

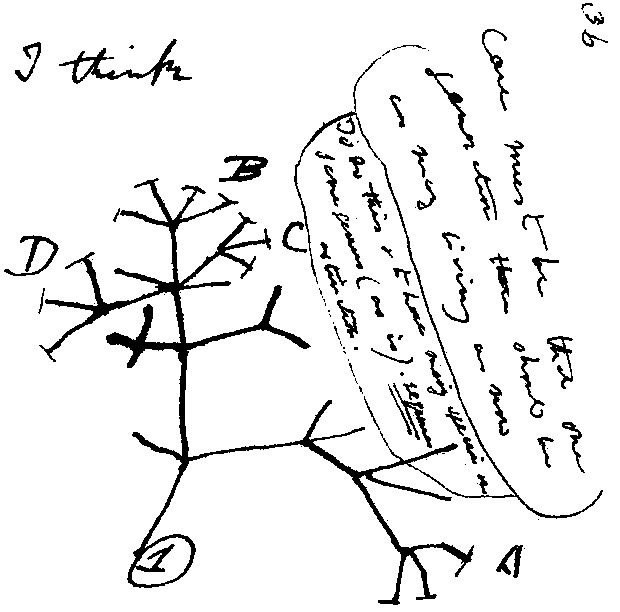

Anche in P/R la metafora dell’albero, l’albero della vita, rimane fondamentale per comprendere il processo dell’evoluzione generale che dall’ameba conduce agli uomini, sebbene non tutti i rami dell’albero abbiano avuto uno sviluppo ed alcuni siano estinti. Sugli alberi si trovano spesso rami o ramoscelli senza seguito, ovvero antenati che non hanno avuto discendenti oppure discendenti che non hanno antenati. Nella metafora dell’albero P/R introduce il ramo o il ramoscello con l’illusione di sostituire l’anello, la teoria degli anelli, sebbene lo schema della vita rimane comunque evolutivo, senza alcuna dimostrazione o prova del processo che ha provocato il passaggio da un genere o specie all’altro.

L’albero diventa un albero anche con la perdita dei ramoscelli o delle foglie poiché l’assenza dei ramoscelli o la presenza dei rami secchi non compromette l’evoluzione di un modello evolutivo che alla fine finisce con l’homo sapiens. Dall’anello mancante all’anello mancato (-ante vs -ato) la metafora rimane uguale a se stessa e la sostanza non cambia nonostante l’integrazione dei ramoscelli, che possono dimostrare gli errori di un percorso senza compromettere il risultato finale dello stesso percorso. In epoca moderna sopravvive l’antica metafora dell’albero con una rotazione pseudoscientifica che trasforma l’analogia delle forme nella parentela dei corpi, per cui gli uomini sono tutti fratelli o almeno cugini con i nonni e gli antenati in comune (65 «i cugini Neanderthal», 73 «i nostri antenati diretti», 93 «i nostri parenti»).

Le metafore dell’evoluzione

L’evoluzione implica uno sviluppo lento e graduale che gli scienziati fingono di risolvere con la metafora degli anelli, gli anelli di una grande catena dell’essere tra la scimmia e l’uomo popolata di ominidi pitecantropi ed altre figure intermedie. Gli scienziati confondono spesso le metafore con la realtà e sono disposti a credere in collegamenti reali tra un fossile e l’altro, come se la somiglianza formale fosse una dimostrazione della parentela. Accanto agli anelli e ai ramoscelli tra le metafore dell’evoluzione in P/R c’è anche il «film della vita» da girare avanti o indietro, in un verso o nell’altro. Oppure la «macchina del tempo» per ritornare nel passato e cambiare vita. Oppure ci sono i «modelli punteggiati» che alla linea continua sostituiscono i punti di una linea discontinua o tratteggiata.

L’ingenua opposizione tra la linea e i punti modifica la velocità dell’evoluzione senza modificare tuttavia il modello dello sviluppo che conduce dalla scimmia all’uomo. La linea è comunque un insieme di punti e la velleitaria critica di P/R all’evoluzione conferma la sostanza dell’evoluzione che procede più o meno velocemente sulla stessa linea. La velocità cambia poco o nulla se non cambia la direzione del percorso. Ciò che veramente cambia nella prospettiva di P/R è invece il giudizio sul processo che conduce da una specie all’altra. All’e-voluzione P/R sostituisce l’in-voluzione senza mostrare mai una ri-voluzione. In ambito biologico sorprende l’esclusione della rivoluzione sebbene la trasformazione delle scimmie in uomini implichi un salto somatico perché da qualche parte e in qualche tempo ci sarebbe stata una famiglia con il nonno bonobo che comunica a gesti e grugniti con il nipote sapiens.

La diffidenza per la rivoluzione e l’insistenza sull’evoluzione impediscono a P/R di formulare un’alternativa ragionevole alle profezie apocalittiche sul clima e sulla civiltà. Il giudizio di P/R confonde l’ideologia con la scienza, il giudizio sui fatti con il giudizio sui valori con una evidente contraddizione. La moltiplicazione delle specie vegetali ed animali è comunque un fatto positivo che neppure P/R può negare ed è anche un valore. La biodiversità sottrae l’evoluzione alla catastrofe della storia con la vistosa eccezione dell’uomo che deriva dalla scimmia e non viceversa. Se fosse la scimmia a discendere dall’uomo il modello dell’in-voluzione sarebbe più coerente, ma ovviamente falso. Anche P/R suppone che la Terra fosse in origine una palla di fuoco senza la biodiversità di cui amplifica i vantaggi senza considerare i limiti. L’e-voluzione delle specie contraddice di fatto l’ideologia dell’in-voluzione sebbene la biodiversità non sia un valore universale neppure in ambito scientifico. Sulla Terra la biodiversità occupa mediamente 30 km sui 6000 del raggio senza peraltro raggiungere i poli e nel sistema solare riguarda solo il pianeta della Terra che gli altri sono palle di fuoco o di ghiaccio. Nella nostra galassia e nell’universo è anche peggio. In tre miliardi di anni la stessa biodiversità non è tanto diversa e forse Dio o la natura preferiscono la biouniformità.

La stupidità degli uomini

In P/R i cosiddetti sapiens (132 «noi sedicenti Sapiens») nel corso del tempo sono diventati stupidi (2), egoisti e bellicisti con ogni sorta di vizi. In P/R lo svolgimento dell’evoluzione conduce gli uomini sull’orlo della catastrofe (255 «crollo della biodiversità, riscaldamento climatico, eccessivo sfruttamento delle risorse, diseguaglianze globali, conflitti e così via»). Nella storia del pessimismo prevale l’ossimoro e la contraddizione. Nell’evoluzione negativa della storia gli uomini intelligenti sono anche stupidi (190 «E l’unicità umana, non si assottiglia sempre di più?»), unici ed intelligenti. Si salvano solo i castori e i cosiddetti nativi (256 «i popoli nativi… una saggia manutenzione degli ecosistemi… come i castori…»), gli indigeni che vivono oggi alla maniera dei primitivi.

Oppure si salvano le scimmie che sarebbero modelli di virtù e di socialità, la «componente bonobo», con la pacifica coesistenza e la cura dell’ambiente. Si salvano solo i primitivi prima della rivoluzione agricola, le scimmie prima degli uomini, gli animali prima delle scimmie e forse l’ameba prima degli animali. I primitivi sono migliori dei moderni, le scimmie sono migliori degli uomini e così via a ritroso. Nella storia distopica di P/R la rivoluzione neolitica e a maggior ragione la rivoluzione industriale furono un disastro. Nell’epoca della caccia gli uomini massacrano gli animali e poi nell’epoca dell’agricoltura devastano le foreste (132 «scavare miniere, tirare strade, installare piantagioni intensive e campi di foraggi») finché in epoca moderna commettono sia l’uno sia l’altro crimine. Tuttavia l’innocenza dei nativi oggi e dei primitivi ieri è solo apparente né il rispetto della natura sembra maggiore. I nativi oggi non avrebbero alcun scrupolo ad incendiare intere province per coltivare qualche campo come i primitivi ieri non esitavano a uccidere i grandi animali per una bistecchina con l’evidente contraddizione di salvare nelle virtù dei nativi i vizi che P/R condanna nei primitivi. Se «la carne di un singolo elefante poteva sfamare 350 individui in una settimana» allora «sarebbe stato assurdo macellare un elefante intero… per poi buttar via una grande quantità di carne» (87-8) considera P/R in preda allo sgomento. Eppure è così, nonostante gli ingegnosi tentativi per assolvere i primitivi che ovviamente all’epoca non potevano provocare alcun danno all’ambiente data l’esiguità del loro numero e viceversa l’abbondanza della fauna e della flora.

La razza degli asini

In principio c’era la classe delle navi poi venne la razza dei cavalli. In origine la razza (3) era un insieme di cavalli, dall’antico francese haraz, come la classe era un insieme di navi per diventare in seguito un sinonimo di insieme o gruppo, un insieme di cose o di persone che condividono qualche carattere o più. Il successo semantico della parola classe oscura ogni altro insieme, anche lo stesso concetto di genere o specie che in Platone nascono sinonimi, ma in seguito furono utilizzati per impostare un sistema di classificazione gerarchico che risponde alla necessità e all’utilità linguistica di categorie destinate a includere o escludere le cose in gruppi più o meno estensivi o comprensivi, più o memo ampli secondo le circostanze. Se la parola classe non fosse diventata fondamentale, ci sarebbe oggi la razza delle navi o viceversa la classe dei cavalli. Come ci sarebbe la razza degli asini, un insieme di animali che in generale possono essere chiamati asini.

Nel sistema della lingua i nomi generici sono necessari per l’economia dei discorsi che riassumono nei concetti un catalogo di constatazioni empiriche più o meno ampio secondo le circostanze. Nella grande catena del pensiero le parole che precedono comprendono le parole che seguono, dagli europei per esempio agli italiani ai lombardi ai romani per finire coi pariolini o addirittura coi condòmini di tizio o di caio. Se aumenta l’estensione diminuisce la comprensione e viceversa, sebbene ad ogni livello ci sia un insieme di uomini di cui si parla. Un insieme di italiani per esempio o una razza o un popolo o una nazione che occupa comunque uno spazio linguistico prima di essere un problema politico o sociale e più spesso morale. Infatti non sarebbe possibile parlare e scrivere nulla sugli italiani senza ricorrere a qualche concetto sintetico che li riassume tutti. Non sarebbe possibile parlare o scrivere nulla se fosse necessario elencare sessanta milioni di parole prima di procedere nel discorso. Nell’economia del discorso la sintesi del concetto sostituisce il catalogo analitico delle parti.

Sorprende dunque che in ambito scientifico il concetto possa essere immaginato come reale, come se i concetti fossero cose. Nel mondo della realtà esistono solo gli individui, solo gli individui emergono di fronte alla percezione delle cose. Nella frase homo sapiens per esempio i sapiens esistono ma l’homo non esiste. Gli scienziati, perlopiù genetisti, confondono le parole con le cose, e ripetono in caricatura la questione degli universali che dopo Porfirio tormentò per qualche tempo i dibattiti filosofici. Come suggerisce Martin Heidegger l’essenza di un tavolo non è un tavolo (4), così l’essenza di una razza non è una razza. Parafrasando Heidegger che pone la differenza ontologica tra l’essere e l’ente, in modo analogo il discorso pone una differenza tra le parole e le cose, nel senso che le parole non esistono, le parole non sono cose che esistono nella realtà esterna. Se la razza è un concetto logico, al contrario gli uomini sono un ente reale, ontologico. Con la parola razza la lingua ricorre alla classificazione degli uomini per ragioni espressive e comunicative senza pretendere una corrispondenza oggettiva con la realtà.

Nella percezione delle cose gli uomini non procedono dall’analisi delle parti alla sintesi della totalità, il dato immediato della coscienza non riguarda all’interno dei corpi umani né il sangue né il dna per esempio, ma si riferisce ai caratteri esterni che consentono di riconoscere l’esistenza degli altri, una differenza che soltanto in seguito può essere analizzata e valutata. Soltanto in seguito gli uomini possono riconoscere che la differenza nel loro aspetto non crea alcuna differenza nel sangue e nel dna per cui i negri per esempio sono uguali ai bianchi nella sostanza, ma differenti nella forma. Nella conoscenza delle cose il tutto prevale sulle parti. Sulla distinzione delle parti prevale la totalità e l’individualità, alla domanda sull’essenza delle cose, che cosa è una cosa, gli uomini rispondono con totalità della cosa, il mare per esempio o la montagna e il bosco e i prati. Prima delle parti gli uomini vedono la totalità del mare della montagna dei boschi e dei prati.

Gli uomini vedono prima i fiori o il prato? Gli uomini non vanno sulla spiaggia per contare i granelli della sabbia o le gocce dell’acqua. Gli uomini percepiscono immediatamente la totalità della spiaggia e del mare. Non c’è bisogno di contare i granelli della sabbia per sapere che c’è la spiaggia né di contare le gocce dell’acqua per sapere che c’è il mare. Gli uomini non sono scienziati che vanno sulla riva del mare per contare i granelli della sabbia o il numero dei pesci né vanno in montagna per contare le nuvole. Gli uomini prima di tutto, prima di ogni particolare, vedono il prato il bosco il cielo e in generale il paesaggio. Del resto nel silenzio e nel bivio della coscienza gli uomini sono inclinati più alla contemplazione della bellezza che alla conoscenza della realtà. Alla scienza che indaga e descrive la differenza tra le cose gli uomini preferiscono la poesia che nella realtà vede l’unità estetica delle cose e coglie l’epifania della bellezza. Per esempio sulla Marmolada «sono moltissime le cose che si sanno della Marmolada e del suo ghiacciaio: formazione geologica, storia, orografia e poi i fatti bellici» (Matteo Righetto, Il richiamo della montagna, Milano, Feltrinelli, 2025, p.17), perché una montagna può essere oggetto di studi accurati per opera di scienziati di vario genere, glaciologi geografi geologi eccetera. Ma l’essenza della montagna non è semplicemente una montagna, bensì un luogo dell’anima, un luogo che si presenta intero ai sentimenti degli uomini.

Note

(1) Sul concetto di evoluzione una definizione chiara ed esauriente si legge in Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli: «Svolgimento o sviluppo graduale e completo… Passaggio lento e graduale degli organismi da forme inferiori e rudimentali a forme più complesse… Evoluzione della specie» (Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, Dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1971, alla voce evoluzione).

(2) Con la stupidità P/R implicitamente cita se stesso (Telmo Pievani e Mauro Varotto, Viaggio nell’Italia dell’Antropocene. La geografia visionaria del nostro futuro, con le mappe di Francesco Ferrarese, Sansepolcro, Aboca, 2021, p. 181 «Homo sapiens insipiens») ed allude a Vittorino Andreoli che nella storia dell’umanità immagina una spaventosa «regressione antropologica» (Vittorino Andreoli, Homo stupidus stupidus. L’agonia di una civiltà, Milano, Rizzoli, 2018). Del resto anche in Yuval Noah Harari il futuro è una catastrofe provocata dalla stupidità umana (Yuval Noah Harari, Sapiens. Da animali a dèi (2011), Milano, Bompiani, 2020, p. 515 «Sfortunatamente il regime dei Sapiens sulla Terra ha prodotto fino a questo momento ben poco di cui possiamo essere fieri» e Yuval Noah Harari, 21 lezioni per il XXI secolo (2018), Milano, Bompiani, 2020, p. 229 «Mai sottostimare la stupidità umana»).

(3) Anche sul concetto di razza una definizione chiara ed esauriente si legge in Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli: «Serie omogenea d’individui (animali o vegetali) contraddistinti da comuni caratteri esteriori ed ereditari… ogni raggruppamento di uomini con caratteri fisici ereditari comuni» (Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, Dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1971, alla voce razza). Altrimenti sorprende in Guido Barbujani la negazione della razza (Barbujani, Gli africani siamo noi. Alle origini dell’uomo, Bari-Roma, Laterza, 2016, p.104 «nell’uomo non ci sono razze biologiche ben riconoscibili») sebbene sia evidente che la razza non ha bisogno della biologia per esistere. Se non c’è una differenza biologica o genetica tra gli uomini, rimane però una differenza morfologica che il discorso ha l’obbligo di esprimere. Ingenuamente Guido Barbujani confonde la morfologia con la biologia, l’analisi della scienza con la sintesi della linguistica, la logica delle parole con l’ontologia delle cose.

(4) Per la questione del tavolo cfr. Martin Heidegger, Dell’essenza della libertà umana (1930, 1982), a cura di Matteo Pietropaoli, Milano, Bompiani, 2016, p. 85.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Beh e cosa sono allora?

Biologicamente, come classificazione facciamo senza alcun dubbio parte delle grandi scimmie e secondo alcuni in realtà siamo la terza specie di scimpanzé.

Migranti siamo sicuramente migranti, tanto è vero che abbiamo riempito la terra.

Non so cosa intendi con ibridi, ma è altrettanto certo che tutti gli uomini appartengano alla stessa specie e possono incrociarsi liberamente (cosa che peraltro hanno sempre fatto)

Quello che non capisco è perché la cosa dovrebbe essere invisa o rattristare chicchessia

Io invece non capisco cosa vogliano sostenere Pievani e Remuzzi. Se gli uomini fossero scimmie ibridi e migranti, ci sarebbe poco da rallegrarsi.

E quindi?

Non sono riuscito a capire che tesi voglia sostenere Telleschi e non avendo letto il libro di Pievani e Remuzzi non posso nemmeno cercare di intuire per opposizione.

Però mi pare che lo scritto sia pieno di assunzioni e definizioni indebite o decisamente opinabili