Overtourism in Dolomiti

(breve analisi di un caso di studio)

di Maurizio Gentilini (CNR – Istituto di storia dell’Europa mediterranea maurizio.gentilini@cnr.it)

Un caffè in terrazza

Una coppia chiede al taxista: “Vorremmo andare sul Sassolungo e berci un caffè sul terrazzo“.

Il taxista: “Ma lì non c‘è il terrazzo…“.

La coppia, senza scomporsi: “Ah, non fa niente, allora lo beviamo dentro…“.

Il fitto dibattito attorno al fenomeno del cosiddetto “overtourism” nell’area dolomitica potrebbe trovare una chiave di lettura in questo scambio di battute occorso il mese scorso in Alta Val di Fassa.

Scambio un tantino surreale, visto che la cima in questione (3181 m) è raggiungibile solo attraverso impegnative vie alpinistiche.

L’analisi del fenomeno overtourism si basa essenzialmente su dati e modelli quantitativi: viabilità e traffico, ricettività e presenze rispetto al territorio, posti letto e numero di pernottamenti, seconde case e presenza di servizi, percentuali tra turisti italiani e stranieri, durata dei soggiorni, capacità di spesa…

Molto meno analitiche la riflessione intorno alla cultura del turismo e al rapporto tra visitatori e fruizione della montagna, e le considerazioni intorno ad alcuni fenomeni degenerativi che stanno progressivamente e pesantemente intaccando i territori e i paesaggi alpini, con poco riguardo anche per la loro essenza di patrimonio culturale immateriale, per la loro preservazione, per la dignità della gente che li abita, e per la valutazione della sostenibilità di certi interventi.

L’analisi di alcuni casi di studio particolari potrebbe rivelarsi utile a identificare cause ed effetti di una frequentazione dell’ambiente montano sempre più aggressiva e incurante degli equilibri che va a corrodere e a compromettere, spesso in maniera irreversibile.

Landscape e skyline

Restando nell’area montuosa nella quale si è svolta la simpatica scenetta iniziale, una breve disamina su quanto accade nella stagione estiva sui vari versanti del Col Rodella (rilievo prospiciente al Sassolungo) può costituire un esempio dell’evoluzione del modo di approcciare e fruire la montagna da parte del turismo di massa, e di come decisori politici, amministratori e operatori in parte stimolino e in parte assecondino le richieste, con offerte e soluzioni sempre nuove, ma non per questo sempre sensate e rispettose di un qualche concetto del limite…

Il Col Rodella – Col Rodela in ladino – è un rilievo al confine tra le province autonome di Trento e di Bolzano, che sormonta il Passo Sella, tra la Val di Fassa e la Val Gardena. È punto di accesso privilegiato al grande carosello sciistico del Sellaronda, e considerato uno dei più bei punti di osservazione panoramica, da dove ammirare i maggiori gruppi montuosi delle Dolomiti.

Luoghi che oggi si usa definire “iconici”, diventati un “must” anche grazie al marketing turistico pubblico e privato e – soprattutto – ai social.

Ma le pendici e la sommità del Col Rodella, come poche altre, riassumono anche molti dei fenomeni più problematici e deteriori che caratterizzano l’overtourism.

Oltre ai numerosi rifugi e malghe, che grazie al potente sostegno pubblico delle due province autonome hanno assunto le sembianze di locali di lusso in quota, i declivi erbosi sottostanti l’imponente castello calcareo del Sassolungo sono solcati da una fitta rete di sentieri e strade sterrate, che si incrocia con l’altrettanto complesso mosaico di piloni e cavi degli impianti di risalita a servizio delle piste da sci.

A completare l’artificiale layout, la presenza ostentata di bestiame – in particolare bovini – importato da zone “esotiche”. In particolare, la razza scozzese “Highlander” e gli “Yak” provenienti dai grandi altipiani tibetani. Specie che le scienze naturali classificherebbero come “aliene”, ma che per le fotocamere dei turisti costituiscono un’attrattiva ben più golosa che una banale (ma autoctona) “Bruna alpina” o una “Pezzata rossa”.

Alpine Krapfen

Uno dei “rifugi” di cui sopra, da qualche tempo ha introdotto un’altra attrattiva, divenuta ben presto “virale”: un enorme bancone esterno, protetto da un plexiglas, sul quale ogni mattina viene allineata una lunghissima sequenza di krapfen, abbondantemente incipriati da una pioggia di zucchero a velo. Ben presto la notiziona si è diffusa nel fondovalle, tant’è che la colazione al Col Rodella con bombolone e relativo selfie da pubblicare sui social è diventata la moda dolomitica del momento… trasformandosi ben presto in tradizione.

Poco importa se il dolce sia di produzione industriale e il suo prezzo ricordi quello dei pandori firmati Ferragni…

Altrettanto poco importa alle schiere di assaggiatori – intenti a scattarsi l’istantanea con la bocca piena, il picco glicemico alle stelle, e lo sfondo delle montagne patrimonio Unesco – se le foreste sottostanti mostrino ancora i pesanti sfregi della tempesta Vaia (ottobre 2018), e che la conseguente diffusione di parassiti come il bostrico le abbia intaccate in misura almeno uguale; o se lo sfalcio dei prati – un tempo alla base dell’economia della montagna e degli equilibri del territorio – sia sempre più parziale, e ormai solo in cambio di cospicui contributi della UE.

Con lo stesso interesse (e krapfen alla mano…), dallo stesso osservatorio viene considerata l’inarrestabile fusione e la conseguente agonia del ghiacciaio della Marmolada (collassato nel luglio 2022), e contemplato il profilo delle cime circostanti, sempre più caratterizzato dalla presenza delle stazioni di arrivo di impianti a fune.

L’impresa alpinistica della colazione all’ombra del Sassolungo costa poco in termini di fatica… dalla stazione a monte della funivia del Col Rodella che sale da Campitello basta una passeggiata in discesa di circa 10 minuti (meno in inverno, con gli sci). Più faticosa l’ascensione dal Passo Sella, con mezzoretta di camminata per un centinaio di metri di dislivello.

Bacini e cuoricini

Sempre sbocconcellando il soffice dolce fritto e ripieno di crema o marmellata, volgendo lo sguardo al versante orientale della montagna, oltre al reticolo di piste da sci e relativi impianti, da un paio d’anni si può notare il grande bacino per l’innevamento artificiale. Realizzato dalla società del carosello sciistico (con l’80% di contributo pubblico) alle pendici del passo Pordoi, sopperisce a buona parte del fabbisogno complessivo di circa 200.000 metri cubi di acqua necessari per creare il manto bianco, ormai difficilmente garantito dalle scarse precipitazioni e dalle temperature medie invernali, sempre più miti. Un invaso costato anche il sacrificio di oltre 50.000 metri quadri di superficie boscata di pregio, oltre a tutte le infrastrutture di pompaggio e le relative condotte a monte e a valle, e alle opere di contenimento.

Tiro alla fun(icolar)e

Il Col Rodella ha due accessi principali: dal passo Sella, o attraverso la funivia da Campitello.

Il Sella, nei mesi estivi, è uno dei valichi dolomitici più congestionati dal traffico turistico. Un limite superato da tempo, ma che non ha ancora trovato soluzioni e correttivi condivisi da parte delle amministrazioni locali: chiusura temporanea, permessi di transito, pedaggi, fasce orarie, numero chiuso, trasporto pubblico, intermodalità con gli impianti a fune. Ogni anno vengono ventilati provvedimenti più o meno draconiani, ma che regolarmente trovano applicazioni solo parziali e poco efficaci. Sicché, il traffico sui passi tra le valli ladine è in costante aumento.

Dall’anno scorso, nella “pause” dell’afflusso turistico tra la stagione invernale e quella estiva (per poi proseguire durante la bella stagione e l’autunno), i prati che conducono alla sommità del Col Rodella si sono animati di presenze umane e meccaniche sempre più numerose e ingombranti. Motivo: i lavori di sostituzione della grande funivia (giunta alla fine della propria vita operativa) che sale dalla Val di Fassa.

Sarà il più moderno e imponente impianto in Italia, all’avanguardia per confort e sicurezza. Un sistema trifune ad ammorsamento automatico con 22 cabine da 30 persone, in grado di trasportare 2.200 (e in prospettiva 2.800) passeggeri all’ora, rispetto ai 1.000 della vecchia funivia. Un investimento che gode del robusto intervento della provincia e di un finanziamento da 30 milioni garantito da un pool di istituti di credito regionali.

La stazione a monte sarà situata in posizione arretrata rispetto al vecchio arrivo, per consentire un accesso più agevole alle piste da sci, senza caricare gli sciatori del faticoso tratto in piano di ben 50 metri.

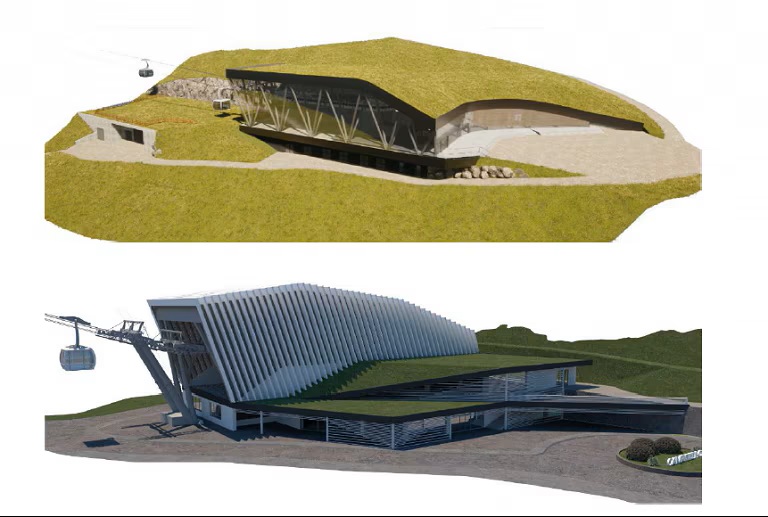

La grande stazione a valle, sulle rive del torrente Avisio, è al momento un grande cantiere, che occupa parte dei parcheggi del fondovalle. Tutto un cantiere è anche il Col Rodella, interessato da grandi sbancamenti e dalla costruzione delle opere e dei servizi necessari all’impianto. La sua sommità è sormontata da grandi gru e occupata da ruspe ed escavatori per il movimento terra. Le sue pendici sono percorse in continuazione nei due sensi da betoniere e camion con materiali da costruzione e di risulta. Gli elicotteri sono al lavoro per trasportare in quota piloni e componenti prefabbricati. Nuovi canali e tubazioni solcano i prati. Comunque, a giudicare dai rendering e in nome della sostenibilità, le due stazioni di partenza e di arrivo vedranno il sapiente camuffamento delle grandi architetture in cemento e delle mastodontiche strutture metalliche.

E così, a pochi metri di distanza, la distribuzione dei krapfen e la tradizione dei selfie potrà continuare imperterrita (ed esteticamente sostenibile)…

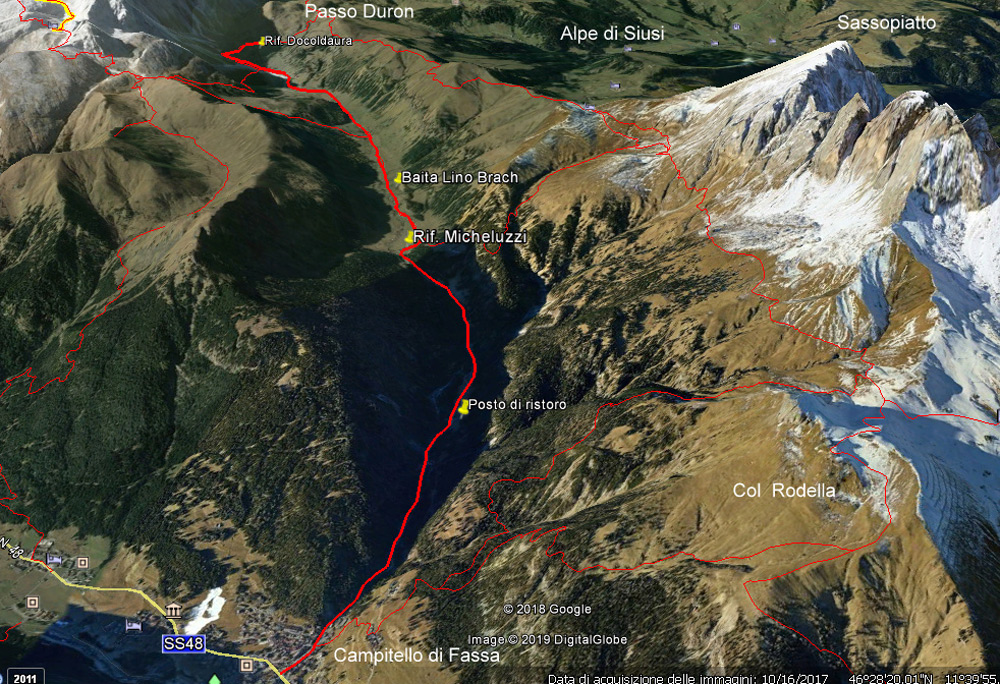

Acqua e polvere in Val Duron

Alle pendici sud-occidentali del Col Rodella, partendo dall’abitato di Campitello, sale la Val Duron, scavata dall’omonimo torrente. Una valle di storico collegamento fra Fassa, lo Sciliar, la Val d’Ega e la Valle dell’Adige, che si incunea tra il Sassolungo e il Catinaccio d’Antermoia, verso il Giogo di Fassa e l’Alpe di Siusi.

Un ambiente (uno dei pochi nella zona) non ancora aggredito da impianti di risalita e infrastrutture turistiche impattanti, ma che da tempo mostra segni di cedimento al turismo di massa. Primo segnale, l’accesso a monte dell’abitato di Campitello, dove nei mesi estivi, dalle prime ore del mattino si può notare una fila di persone, spesso lunga molte centinaia di metri. Simile nelle dimensioni e nella forma alla coda per entrare al Louvre o ai Musei Vaticani, il serpentone è formato da chi attende di salire su uno dei pullmini-taxi che – durante tutto il giorno – coprono ininterrottamente il ripido percorso sterrato – con un dislivello di circa 400 metri – tra il paese e il primo rifugio, dove la valle si apre e continua il suo corso con pendenze molto più moderate.

Fino a pochi anni fa il servizio taxi era coperto da una sola Land Rover (non sempre piena), che viaggiava entro rigide fasce orarie fissate dal Comune e limitate alle prime ore del mattino e al pomeriggio avanzato. La maggior parte degli escursionisti copriva il tragitto a piedi, con un tempo di percorrenza medio (per un medio allenamento) di 40 minuti.

In tempi recenti la strada di accesso a monte del paese e il piazzale prima del ponte sul Rio Duron – da sempre luogo di parcheggio libero e inizio delle escursioni verso la valle soprastante – sono stati chiusi al traffico. L’unica possibilità per lasciare i mezzi è a più di un chilometro, nei grandi piazzali – per lo più a pagamento – del fondovalle antistanti la funivia del Col Rodella, per raggiungere i quali (e risalire) si deve attraversare la trafficatissima statale delle Dolomiti.

Per chi è intenzionato a risalire la Val Duron affidandosi al tradizionale mezzo con cui, fin dall’antichità, sono sempre state percorse le montagne, ovvero le gambe, deve prepararsi a ingoiare parecchia polvere. È quella alzata dagli automezzi che – ai nostri giorni – permettono a chiunque (pagando il biglietto) di giungere in quota senza provare quella sensazione soggettiva chiamata fatica, un tempo connaturata all’atto di salire in montagna, ma ormai considerata anacronistica.

Un supplemento di polvere (e di pericolo) è garantito dalla folla di mountain bike elettriche che solca la strada, per lo più in discesa (il superamento del dislivello negativo è spesso garantito dagli impianti della zona) con velocità non proprio da Codice della strada.

Sulla profonda forra scavata dal torrente a monte di Campitello pende da alcuni anni un controverso progetto di sfruttamento idroelettrico, bloccato a più riprese grazie ad alcune campagne giornalistiche e a qualche interrogazione in consiglio provinciale, a supporto delle energivore infrastrutture che il turismo estivo e invernale richiede ogni anno in maniera maggiore. Una “centralina” all’ingresso della Val Duron ne sconvolgerebbe non solo l’immagine, ma infliggerebbe un marchio di banalità insopportabile a una delle porte d’ingresso più ricche di fascino di tutto il mondo dolomitico.

A proposito di sicurezza, Campitello sorge sul conoide alluvionale del Rio Duron. Il progetto – prefigurando una portata massima di 600 l/s per produrre, durante l’intero anno, la potenza media di 497 kW – prevede la derivazione dell’acqua a 1835 m e la restituzione a 1485. Il paese si trova a una quota di 1448 m… e la memoria della tragedia occorsa quarant’anni fa a Stava, a pochi chilometri da qui, non sembra impressa nella memoria degli amministratori locali. Così come non sembrano conoscere l’abitudine del torrente, durante i fortunali estivi, di aumentare vertiginosamente la portata d’acqua e la sua velocità, con la gola sopra Campitello che – in caso di eventi eccezionali – potrebbe rivelarsi un “tappo” micidiale.

Concludendo: ciambelle e buchi…

Questa breve analisi di un luogo di montagna fortemente segnato dal fenomeno dell’overtourism porta alla banale conclusione che la tendenza dell’industria turistica è quella di portare sempre più persone in quota. Un flusso che parte dalla pianura e dalle città, per arrivare sulle cime dolomitiche. Ma, oltre alle persone, in quota vengono trasferiti anche i costumi, le esigenze, le mode, le strutture necessarie.

Adattare la montagna al turismo e non spingere il turismo ad adattarsi alla montagna. Ma adattarsi sarebbe necessario per comprendere i luoghi, per entrare in sintonia con l’ambiente, per dare un senso al termine “sostenibilità”.

Occorrerebbe un rovesciamento di prospettiva per le “terre alte”, puntando sulla salvaguardia dell’ambiente, sul senso della misura (fortemente connaturato alla vita in montagna), sulla responsabilità orizzontale verso chi convive con noi e verticale nei confronti di chi verrà.

Ma troppo forti sono gli interessi economici e politici, e troppo debole la cultura e la coscienza di chi abita la montagna. Entrambi con un orizzonte temporale limitato e caratterizzati dall’incertezza rispetto alla volubilità dei mercati e ai cambiamenti climatici.

Per questo si preferisce costruire nuovi impianti di risalita e allargare le strade, piuttosto che costruire infrastrutture di mobilità alternativa come le ferrovie (che in Svizzera risultano vincenti). Tutto al servizio di un turismo di massa senza futuro, senza alcuna attenzione per i danni permanenti inferti al più prezioso dei patrimoni alpini, ovvero il paesaggio.

Un’industria turistica di massa che crea tanti lunapark e ristoranti in montagna, negandone di fatto l’essenza, ma esibendo tutte le certificazioni di conformità e sostenibilità create ad hoc per giustificare ogni cosa.

Non si pensa minimamente a ritrovare nuovi equilibri nel rapporto tra salvaguardia dell’ambiente montano, sviluppo economico e benessere sociale dei suoi abitanti, attraverso un approccio unitario. Il futuro della montagna dipende dalle scelte di una politica che dovrebbe porre al primo posto il tema della sostenibilità ambientale, tracciando dei perimetri e dei limiti precisi rispetto allo sviluppo e allo sfruttamento turistico; così come il recupero dell’identità e della cultura della montagna e delle sue comunità (soprattutto nel senso della cooperazione e della solidarietà), prevenendo l’abbandono e l’inselvatichimento delle zone meno vocate al turismo, e non considerando i territori una materia prima da sfruttare e sulla quale investire in termini di profitto immediato.

Un antico adagio dell’area alpina dice che i krapfen sono ciambelle non riuscite… Ma ricordiamoci che le ciambelle all’esterno sembrano deliziose, ma quando arrivi al cuore trovi il vuoto.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Drugo Lebowski, ti ricordi quando dal 2013 in poi scrissi di quanto stava per accadere in montagna? Ricordiamoci quanto scrisse nel 1952 lo scrittore Dino Buzzati:”Ricordiamociche la natura sta diventando un’autentica ricchezza. Di tale ricchezza le Dolomiti sono una miniera prodigiosa che il mondo sempre più ci invidierà. Ma se la si sfrutta ciecamente, per la smania di pomparne i soldi, un bel giorno non ne resterà una briciola.” Eran ben note le volonta degli affaristi e dei loro rappresentanti nelle istituzioni pubbliche. In ogni caso, not in my name. Loro, a me, non han chiesto niente.

Capire nel senso che in parte per me sono condivisibili.

Capire diverso da condividere

Devo dire che a me non risulta così difficile capire le ragioni di Gelido.

È ben buffo. Sono l’unico che è a Ortisei ora, che vede coi suoi occhi quello che succede, eppure si finisce a parlare di macrosistemi economici. Voi dove eravate quando i media han cominciato a parlare del Seceda? L’altro ieri ero al Passo Sella. Ho persino parcheggiato gratuitamente al Passo: dove erano le code chilometriche? Tant’è. Per questo scrivo ormai pochissimo qui. Tante belle analisi, ma ben pochi che ascoltano gli altri (o, addirittura, chi nei luoghi citati ci vive). PS Cominetti ha ragione, i giovani italiani non hanno proprio voglia di lavorare. Ristorante a Canazei, 4 camerieri, uno siciliano, 2 Slovacchia, un ceco. Statemi bene…

Ultima cosa…non ti preoccupare non vengo a scalare dalle tue parti…però se vuoi venire qui a Camaiore sei il benvenuto ti faccio fare un bel tour …..

Come letture ti consiglio : walden vita nei bosch i e sole e acciaio ……

Giusto per darti un’idea…io vivo da due anni senza acqua e corrente …..non so di quale benessere parli …..io ho ridotto quasi all’essenziale tutto per dedicarmi alla scalata…finché potrò farlo ……

Il libro l’ho letto e non mi ha convinto per niente. Se tu credi nel lavoro bella nazione e bla bla bla io ti rispetto, però io non ci credo e non sono per nulla convinto che sia l’unica possibilità. Io pago contributi tasse ecc proprio come te ma cerco di godermi il più possibile quel poco tempo che abbiamo a disposizione …..a ricordati che in quello che verso ci sono pure armi e un mucchio di speculazioni che se vai a guardare in fondo Hitler era un dilettante……

purtroppo ritengo anche questo tipo di discorsi ingenuo e miope: ricordiamoci sempre che il benessere diffuso del nord italia (per il momento) è dovuto a chi ha lavorato e oggi lavora, 8h al giorno e tutto l’anno, pagando contributi regolari in percentuale crescente a seconda del proprio reddito, che servono a garantire assistenza, istruzione ecc. anche a quelli che come te e molti altri vivono alla giornata. Sono convinto che se vi doveste iniziare a pagare la sanità, l’istruzione e tutti gli altri servizi, si vedrebbe in giro molta meno gente che vive di espedienti o che tira a campare. Anche queste possibilità di poter vivere “delle passioni”, qualunque cosa voglia dire, è un mito tutto occidentale frutto dell’opulenza (torno a consigliare il saggio “La società signorile di massa…)

Ti dirò di più della nazione non me ne importa nulla…delle nazioni in generale anche meno

Costretto?

Capisco benissimo il tuo ragionamento e anche se non ti sembra lo condivido. Io più o meno ho fatto lo stesso percorso. Super formazione e poi ho mandato tutto a fanculo e mi fido la vita.

Il problema in generale è il mondo del lavoro.

non lo condanno nemmeno io, Marcello, tuttavia sono dell’opinione che se un’intera nazione, e soprattutto se molti giovani ragionassero così, capisci bene che non abbiamo futuro? Purtroppo rimango del mio parere: ciò che crea benessere e ricchezza è il lavoro, quello vero: industria, agricoltura, logistica, tecnologia, questi sono a mio avviso i settori strategici per una nazione. Non possiamo reggerci su parcheggiatori che girano in bici sei mesi all’anno, ed è un gran peccato che una persona meritevole come tuo figlio sia costretta a questo lavoro. Poi posso capire tutti i discorsi particolaristici delle realtà che mi descrivi, ma a livello generale continuo a considerare il turismo un’industria perdente.

Gelindo, te l’ho già detto, sul lavoro stagionale ti sbagli.Qui l’offerta supera la disponibilità di lavoratori. Il cameriere non è l’unico lavoro stagionale. Ci sono gli operai, i tecnici, gli ingegneri i commercialisti, gli avvocati e i notai, gli spacciatori, i ladri e…altri. Ce n’è per tutti i gusti.

Spesso vengono offerti vitto e alloggio oltre a un buon/ottimo stipendio. Se hai già un contratto per la stagione successiva lo Stato (giusto o no che sia) ti paga la disoccupazione che è uno stipendio mensile pari a quello che prende un impiegato a Milano. Ti lascia tempo libero e a fine anno il tuo bilancio economico è tutt’altro che scarso.

Ma sai qual’è il problema? Che molti giovani italiani non hanno voglia di vivere in una valle alpina perché fa freddo e il lavoro bisogna farlo sul serio. Non ci sono scaldasedie, neppure negli uffici pubblici. Tutti si danno da fare e se arrivi qui e cerchi di fare il furbo (succede) duri poco e devi tornartene a casa.

Uno dei miei figli, laureato in una prestigiosa università britannica, in inverno fa il…parcheggiatore, perché guadagna molto di più che se facesse il lavoro per cui ha studiato. Non lo condanno di certo, perché sta bene e nelle mezze stagioni gira il mondo in bicicletta (la sua passione). Avrà tempo di fare altro, ma per ora fa così. E’ solo un esempio e non dico che sia il migliore, ma è solo per fare capire.

Facciamo così: se volete guadagnare bene e avete delle qualità professionali, oltre che morali, venite a fare una stagione nelle Dolomiti. Se cercate su internet offro e cerco lavoro in una valle verrete sommersi dalle proposte. Potrete anche scegliere.

L’overturism (quando c’è) non è solo merda e guadagno per pochi. Provare per credere. E lo dico da un punto di vista e operativo totalmente opposto ma mi guardo intorno e vedo.

Boh e bah…

La somma della frequentazione turistica cannibalistica al turismo tradizionale, quello dato dal fungaiolo al solitario invernale, di fatto ha comportato che tutti i parcheggi comodi da Pian de le Comelle, a Pian del la Fopa, al Passo Gardena ecc… siano diventati a pagamento.

Ovvero soggetti a una gabella alla “Chi siete? ecc… Un fiorino!”.

Bene.Capisco che la presenza di un aumentato numero di persone comporti maggiori spese per la comunità locale, ma al contempo porta un indotto che prima le casse comunali si sarebbero sognate. Se chi beneficia di tale maggiore introito pagherà tasse adeguate al maggior guadagno.Quindi perché di punto in bianco il consumatore deve pagare dove fino a ieri non serviva questa gabella alla cassa comunale? E’ palese che nelle valli ladine sia anche un modo per fare selezione e cercare di eliminare i “giornalieri”; trovo corretto un pedaggio per la Val Cimoliana soggetta a periodici interventi di sistemazione; ma ormai anche il più modesto paesello appena vede aumentare le auto, ecco che investe nel tirare l’allacciamento alla line elettrica anche in culoailupi per questa maledetta gabella.

Ma anche all’estero si paga l’ingresso ai parchi e ad altre aree protette ecc…

Certo, ma lì pago anche per un servizio: come minimo il WC efficiente e tenuto pulito. Qui invece ci si incazza per i boschi pieni di fazzolettini che resisterebbero allo starnuto di un elefante, ergo decomponibili dopo mesi e mesi.

Personalmente non mi piace essere munto senza ricevere alcun servizio.

Per cui, conscio di avere lasciato nel corso del tempo un mio modesto indotto, quanto meno in bevande (…), l’unica (economicamente inutile) risposta che posso dare è evitare di spendere un schèo dove mi tocchi pagare un parcheggio e consumare più a valle.

Tutta sta menàta che banalizza a infimi livelli la precedente ridda di dotte considerazioni, per dire che la soluzione non esiste, perché è un processo socio economico in evoluzione e con elevato numero di variabili interconnesse e che banalmente possiamo solo farvi fronte e determinare una tendenza futura con scelte personali riconducibili all’accettare / rifiutare. Consci di essere parte del problema.

È la logica del profitto che avvelena ogni ambito di attività umana. Ed è il profitto che rovina i nostri territori, in montagna come sulle coste o anche nelle città. Viviamo nel capitalismo. Trovo sempre molto incoerente pretendere che un sistema che ci sta portando senza freni verso la nostra distruzione possa produrre comportamenti virtuosi che non gli sono propri. La tutela dell’ ambiente, così come il rispetto della dignità umana, saranno sempre, in questo contesto, sacrificati alla ricerca del profitto ad ogni costo. Il capitale non ha morale.

concordo in parte, in un mondo ideale sarebbe così. Resta il punto che il turismo è un’industria fallimentare da molti punti di vista, primo fra tutti quello dei contratti e delle posizioni lavorative :a termine, stagionali, talvolta sottopagati. Per chi crede che un cameriere guadagni più di un operaio, ricordo che se un operaio lavorasse 12 ore al giorno prenderebbe più di un cameriere; è una questione di ore totali, non di miglior retribuzione. E poi molti di quei camerieri tornano al sud a vivere con forme di assistenzialismo sociale varie. è questa l’idea di sviluppo che abbiamo in mente?

La penso esattamente così

@ 72

Trovo questo intervento ottimo e ben chiarificatore. E non ho assunto ‘sostanze’ per arrivare a formulare questo pensiero. Il che, pure, non è male. Giusto?

@ 71

Infatti non si può. Ma in parte si.

In generale mi sembra che ci si scagli contro forme di turismo che non piacciono, salvo poi fare i turisti quando ci si ritrova incolonnati laddove non se ne può fare a meno. Faccio un esempio, ieri pomeriggio ero al Montenvers in coda per prendere il trenino che riposta a Chamonix assieme a tutti i turisti-cannibali, come li chiama Crovella, e non mi divertivo di certo. Ma neppure sentivo sminuito il mio ruolo di alpinista perché ero andato a fare una via dove occorreva fare molta fatica. Lì in coda ero un cannibale anch’io? Probabilmente si, ma c’erano anche tanti miei colleghi guide che tornavano a casa, come me, dal lavoro. Da là bisognava passare. Chi decide quando il turismo è giusto o sbagliato? Io no di certo e mi scuseranno quelli che mi hanno dato dell’opulento struzzo itinerante perché se posso evito di ritrovarmi intruppato come farebbe chiunque.Personalmente mi sento con la coscienza a posto perché, pur operando nel turismo, cerco di ridurre tutto al minimo (attrezzature, comodità, consumismo, impatto ambientale, ecc) per fare capire a chi viene con me quanto sia importante essere leggeri in tutti i sensi, rispettare la natura, capirla e temerla quando serve. Non favorisco un turismo da ostriche e champagne (anche se lo champagne è una bibita squisita) né da heliski e similia. Sono una guida grezza e bado all’essenziale. Questo mi procura un sacco di mancato lavoro e discussioni con chi credeva che io fossi un babysitter, ma a me va bene così.Sono certo che molti di quelli che qui mi hanno criticato apostrofandomi con epiteti che io non mi sento di meritare, se venissero con me in montagna soffrirebbero per la mancanza di molti comfort che normalmente si concedono e che richiedono proprio quelle caratteristiche che portano al turismo eccessivo.Il turismo è un’attività che come tutte si può praticare in maniera onesta e sostenibile da entrambe le parti di chi offre e chi cerca, ma richiede coscienza e senso del limite. Forse proprio questo manca a molti.

Non si può condannare il turismo in generale.

@ 66

Sono d’accordo con Gelido quando afferma che non possiamo vivere di turismo come se non esistesse altro, svendendo noi stessi per il divertimento degli altri.

@ 68

Intervento per me molto chiarificatore, perché entra nel vivo della questione, della quotidianità dei luoghi e dunque dei problemi reali delle persone e della società. Grazie.

Overturismo? Certamente, ne sono l’evidenza, in valle, le code chilometriche in luglio ed agosto, la non possibilità di trovare un alloggio in affitto e prezzi esorbitanti per comprare casa, da parte di chi in questi posti dovrebbe lavorarci ad esempio negli ospedali periferici del Trentino (sempre in deficit di competenze), nelle case di riposo ecc ecc.

D’altra parte i local affittano i loro appartamenti (seconde/terze/quarte case) per pochi mesi l’anno (magari in nero?, per diverse migliaia di euro in estate/ inverno!), chiudendo di fatto la porta alle categorie anzidette. Eppoi ci sono i cannibali che hanno le seconde case o che sono disponibili a sborsare migliaia di euro per rimanere bloccati nella montagna…un controsenso, ma pare vada bene a tutti, dai piani alti a quelli bassi.

Chi non lavora nel turismo ma abita questi posti farebbe volentieri a meno di tutto ciò, ma è gente piccola e invisibile.

Evvai di tornelli, panzerotti, parchi giochi in quota, ristoranti stellati, suites sotto le stelle, gare motociclistiche sui passi,impianti gratuiti a chi in possesso di card dei ricchi (per poter mangiare nei ristoranti in quota, e magari chiamare soccorso in quota) , e ne vedremo delle altre, olimpiadi foriere di novità…

W l’Italia

@ 65

Grazie a te!

Scusa ma non sono d’accordo. Perché il turismo non è lavoro e non può essere fonte di reddito? Va saputo gestire, anche molto bene. Preferisci le cave ? Preferisci lo sfruttamento degli extracomunitari nelle piantagioni di pomodoro? Quale è lavoro vero?

grazie per il tuo intervento Lupo. Concordo con le tue riflessioni, e a livello ancora più generale mi spingo a dire, anche provocatoriamente, che l’industria del turismo è fallimentare e un paese che si proietta nel futuro non può impostare una parte della sua economia su “l’Italia è il paese più bello del mondo, venite a trovarci”, altrimenti diventiamo territorio di svago di chi ci sta già ampiamente sorpassando. Mi dispiace per chi spera di campare di turismo: il lavoro vero è altro, i servizi generano una ricchezza apparente (non a caso il titolo di un bel saggio “La società signorile di massa”). Grazie ancora per il confronto. G.V.

@ 61, 63

Non è facile giudicare le intenzioni di chi promuove questo tipo di turismo. Conosco persone di montagna che lo promuovono sinceramente e ne vanno fiere, non ne rimangono mortificate perché restano sé stesse e non inducono gli ospiti a sentirsi parte di un mondo che non gli appartiene. Non nascondo però che possano esserci coloro che operano come dice Eugenia. Nel qual caso cambia qualcosa circa la frenesia con la quale si frequentano le montagne, mentre da un punto di vista antropologico si coltiva una montagna finta e un rapporto alterato con essa da parte degli ospiti. Però c’è anche una terza possibilità, a me sembra. La promozione di un turismo lento può essere un percorso imperfetto per riscoprire sé stessi come abitanti delle montagne, attraverso l’offerta di una tradizione che sembrava relegata nelle soffitte, tirata fuori per essere mostrata e conseguentemente vissuta dagli indigeni: relazione tra natura e montanari, musica, canto, ballo, cucina, storia e cultura locale, cammini spirituali storici culinari e via dicendo. Si promuovono libri, poesie, CD e DVD, musei di storia locale e naturale, artigianato. E’ un modo per coinvolgere i giovani e i bambini, anche per l’intero anno quando si tratta di prepararsi per la Perdonanza Celestiniana a L’Aquila, la rievocazione della Battaglia ai Piani Palentini (Corradino di Svevia contro gli Angiò) e via dicendo. Attraverso tutto questo si creano contatti personali interessanti e si sviluppa una conoscenza nei forestieri. Ciò che occorre evitare assolutamente è l’idealizzare chi vive sulle montagne, anche per non essere noi ospiti a dare un’idea artefatta dei montanari, i quali poi sentiranno il peso di mostrarsi per quello che non sono. Personalmente non amo molto le definizioni di ciò che si fa sulle montagne, però capisco che in qualche modo occorra capirsi e ciò avviene anche attraverso certe espressioni e modalità. Io e mia moglie e poi noi con i nostri figli, abbiamo fatto sempre un turismo diciamo ‘lento’, senza averlo mai chiamato così, nemmeno ci pensavamo. Siamo entrati in un modo incantato e disincantato allo stesso tempo, vedendone i valori e i difetti, lo abbiamo fatto in punta di piedi e da questo abbiamo ricevuto una grande accoglienza, sulle Alpi e sugli Appennini. Quindi sì, penso che questo tipo di turismo diciamo ‘lento’ esista e non da poco tempo. Se esiste un turismo ‘lento’ mascherato (e probabilmente esiste, come di dice Eugenia), occorre difendere da questo il primo, più schietto e fecondo.

mi pare che il commento di Eugenia sotto ne parli, che cosa ne pensi?

@ 59

Il senso di ciò che ho scritto non è in ciò che tu mi hai risposto. Mi riferisco alle modalità con le quali si affrontano i discorsi, modalità che offuscano i temi di cui si parla (se ne parla veramente poi?). Tutto qua!

L’idea del cosiddetto “turismo della lentezza” viene spesso presentata come un antidoto al turismo di massa, ma in realtà porta con sé la stessa logica: spostare persone, attrarre flussi, monetizzare un territorio. Se lo si guarda da un punto di vista sistemico, non cambia la struttura: resta turismo, con le sue dinamiche di appropriazione simbolica e materiale di uno spazio che non è il proprio. E resta anche la retorica del “vivere come i locali”, che in realtà finisce spesso per svuotare la vita dei locali stessi, ridotta a cornice da osservare o a folklore da consumare. Quello che io trovo ambiguo è la patina morale che si vorrebbe dare a questo tipo di turismo: come se fosse eticamente superiore solo perché più lento. Ma lento non significa necessariamente rispettoso, né meno invasivo. Significa soltanto diverso nel ritmo.

Grazie Walter, in parte conosco i luoghi. Ci sono stato diverse volte con moglie e figli. Approfondirò. Grossglockner, Heiligenblut… Già si scalda il cuore.

concordo Lupo, c’è sempre qualcosa di più importante per cui esporsi, l’importante è che sia abbastanza distante da permettermi un’esposizione più di facciata che di sostanza, un’esposizione che mi permetta di sminuire le prese di posizione degli altri, che sbagliano sempre il focus, non hanno mai un quadro completo, non capiscono le macrodinamiche dei poteri forti, e si azzuffano per cose da nulla: insomma, un’esposizione che non deve in alcun modo intaccare la mia frequentazione montana domenicale.

https://www.greencity.it/green-life/17646/osttirol-autentico-originale-e-pieno-di-carattere.html

Un modo diverso di concepire la frequentazione delle montagne

Penso mi sia lecito domandarmi perché si debba utilizzare, per questioni personali (sulle quali spesso e facilmente si scivola), un blog in cui ci si dovrebbe confrontare su questioni legate alle montagne. Così perdiamo tempo e il filo del discorso, e persone valide abbandonano privandoci del loro contributo.

A Marcello Cominetti direi, se fossimo amici e se mi fosse lecito dare un consiglio, ‘lascia perdere’. Ci sono cose ben più importanti su cui esporsi e per le quali a volte è necessario esporsi, ma non per una cosa di tal genere. Non so perché intervengo su questo, forse per simpatia verso le guide alpine.

Struzzo itinerante, opulento, facente parte delle lobbies del turismo…

La lista si allunga e mi fa scoprire cose di me stesso che ignoravo, anzi, che credevo così lontane da me.

Evidentemente per ‘sti tre scemi (non saprei come altro chiamarli, visti i loro commenti) sarei tutto ciò.

Il mio invito a un confronto di persona con Battistella era serio.

Se mi dici dove sono anche disposto a scendere verso di te. Bolzano può andare?

Ma da grezzone ignorante quale sono vorrei guardarmi negli occhi con qualsiasi interlocutore. Magari porta anche Gelindo così prendiamo due piccioni con una fava.

Io ci sono. Magari perdo, ma mi confronto.

Domani piove e devo andare a prendere mia figlia (sennò veniva in bus) e potremo vederci in mattinata. Fatemi sapere.

Sennò in altra data, ora, ecc.

Eugenio Battistelli ……proprio tu vorresti di parlare serenamente…… Ma se non perdi occasione per insultare ……

Vi sentite degli eroi perché avete tolto 4 piastrine????? Mah?????

Matteo, da oggi oltre che teorico del sovraffollamento, ti sei guadagnato anche la qualifica di “esperto di sistemi lontani”. Grazie ai tuoi conti in banche etiche stai cambiando il mondo: C R E D I C I, del resto ti è permesso farlo.

hai capito l’esatto contrario: tu sei sul ring, e i tuoi interventi fanno parte della retorica che dici di combattere, noi siamo qui per scardinarli e proprio per questo vi diamo fastidio

hai tutto il mio appoggio e sensibilità

Ti ringrazio Fabio.

Purtroppo discutere serenamente anche e soprattutto con punti di vista e sensibilità diverse sta diventando sempre più difficile.

@ 48

Stefano, hai la mia solidarietà.

Solo un cretino potrebbe pensare ai poteri forti quando si parla di un sistema.

Lo stesso cretino che pensa che tutto il mondo sia ristretto a una dorsale di 10 km di una valle (peraltro non sua) e poi si vanta di lavorare duramente per il benessere suo e dei suoi figli, senza preoccuparsi minimamente di quello che il suo lavoro e i suoi investimenti procurano al resto del mondo.

Io ho scritto un solo messaggio. Condivisibile o meno. Ma già la battistella di turno ha già capito tutto di me. Molto più di quanto non ne sappia io. Complimenti. Forse non avevo capito che anche questo non era un luogo di confronto ma esclusivamente un ring dove gonfiarsi il petto a suon di interventi retorici. Peccato e scusate l’ intrusione.

Non per niente Pierre Bourdieu parlava di illusione della distanza critica: quando ci si concentra solo sulle macro-strutture, ci si convince di aver assunto un atteggiamento radicale e consapevole, mentre in realtà si è prodotto un alibi per non sporcarsi le mani. La “lotta al potere” rimane un discorso, non un’azione.

Questa retorica dei poteri lontani serve solo a legittimare l’inazione: a parole sembrano eroi del pensiero critico, nella realtà sono turisti del dibattito. È il disimpegno radical-chic nella sua forma più pura: parlare del mondo intero per non doversi mai occupare del metro quadro davanti a sé. E la verità è che ormai sono così intrappolati in questa narrazione che non si rendono neppure conto di essere scivolati nell’irrilevanza: parole infinite, zero fatti, e l’illusione che basti alzare lo sguardo per sentirsi migliore di chi invece piega la schiena.

ottimo, sei fra quelli che appunto non vorremmo più vedere, guide alpine e lobbies del turismo varie.

ecco che tiri in ballo i poteri forti, se c’erano dubbi sul fatto che tu fossi un boomer figlio del tuo tempo, ora li hai completamente dissipati. Caro (Tard)tteo, come ho già avuto modo di spiegarti, noi agiamo nel nostro piccolo, come e per quello che possiamo, quella dei poteri forti invece mi sembra proprio una scusa del disimpegno civile e sociale, perché c’è sempre qualcosa di più grande di cui occuparsi, a parole ovviamente, poi nei fatti si va a scalare tutti i fine settimana, ma a parole sei fortissimo, tu come molti altri qui. Noi avremmo anche tolto solo ca. 500 tasselli dalle rocce, e programmiamo di decuplicare questa cifra, tu invece l’unica cosa che hai decuplicato, e decuplicherai fino alla fine dei tuoi giorni, sono gli intenti e le belle parole: quanto a fatti stai sotto zero, e ormai sei troppo rincoglionito per rendertene conto.

Il problema è la speculazione, se tagli alberi per migliaglia di ettari perche sono malati e questo in parte è vero, addirittura perche cedono per la troppa neve (anche questo ho sentito dire), ma puntualmente dove c’erano alberi crescono come funghi seggiovie, cabinovie, ecc.

Si mettono in funzione anche d’estate impianti che funzionavano solo nella stagione invernale, è per far diventare la montagna più facile, per portare persone il più possibile, per poi lamentarsi che c’è troppa gente.

Il tutto farcito dalle biciclette elettriche, nuovo business.

Già ora, e maggiormente in futuro, per chi vuole fare una escursione in montagna e godersi pace e panorami sarà sempre più difficile, un disturbo per gli altri un intralcio sui sentieri.

Far diventare resort stellati dei rifugi, mi sembra per esempio, che al passo sella sia succeso questo e mi scuso se non è vero, ho letto che anche al Ciampinoi vogliono fare lo stesso spostando il percorso dell’impianto di risalita (associazioni si sono opposte)

Link:

https://www.mountainwilderness.it/impianti-di-risalita/cabinovia-ciampinoi-basta-sfruttamento-delle-dolomiti/

https://salto.bz/de/article/11082023/no-allo-sfruttamento-del-ciampinoi

Certo che sentirmi dire che vivo di comodo nell’opulenza e giustifico gli spaghetti all’ astice nei rifugi, mi fa pensare che ognuno si fa un’idea a modo suo un po’ su tutto.

Poi Gelindo (magari si chiama così e il suo vero nome non gli piace, chissà) mi fa capire che in Val D’Adige non ci metterò mai più piede. Tira una brutta aria, deleteria per cuori e menti, sembrerebbe.

Balsamo, il disagio cui mi riferisco non è quello che crea alcolizzati e suicidi ma quello più superficiale (una volta tanto) che crea “bisogno d’evasione ”

Si evade dalla prigione e personalmente, a meno che non commetta pesanti illeciti e venga beccato, faccio di tutto per non ritrovarmici. Quindi non devo evadere da un bel niente.

Il disimpegnato Matteo forse è ben più impegnato di te, ma tu non sei né giovane né vecchio, né idealista né pragmatico, ma solo troppo cretino per capirlo.

Non eri tu quello troppo impegnato a lavorare per il benessere? O era il tuo schizofrenico alter ego?

Credi che rubare trenta piastrine da una via di fondovalle salvi la tua anima dai fondi d’investimento che acquistano remunerative azioni petrolifere, estrattive o high-tech israeliane in cui il tuo consulente bancario ti consiglia di mettere i soldi?

…già, ma tu non sei razzista, dai anche 5€ al mese a Save-the-Children, però non possiamo far entrare tutti che poi delinquono e ci rubano il lavoro.

quello contro noi stiamo combattendo, quello che Matteo chiama “4 tasselli”, è proprio questo relativismo imperante del “chi siamo noi”, che porta poi a posizioni di comodo come quella degli struzzi itineranti, di cui il blog è ripieno, al pari di un gigante tacchino a simboleggiare il benessere e l’opulenza di una classe sociale e generazionale. Noi invece siamo “qualcuno”, nel senso che vogliamo poter dire la nostra anche se “non serve a niente” come ci ricorda il Caminetti, abbandonando questo atteggiamento arrendista, più di comodo che di sostanza, togliendo quelle 4 piastrine che agli occhi del disimpegnato Matteo sembrano niente, ma che per noi sono un mezzo atto a esprimere dissenso e disappunto, per non morire con la sensazione di aver vissuto troppo leggermente. Siamo giovani? si e no. Siamo idealisti? si, eppure pragmatici. Ci domandiamo solo com’è che così tanti frequentatori puri e duri dei monti danno sempre contro a qualsiasi iniziativa di dissenso, anche se in realtà lo sappiamo già: smuoviamo le loro sopite coscienze, marcite sotto tonnellate di opulenza.

non avevamo alcun dubbio in effetti, grazie per avercelo semplicemente confermato

Cominetti, capisco (e in parte apprezzo) il tuo discorso, ma anche basta con ‘sti confronti fra città e montagna (come se il disagio fosse un’esclusiva delle città e la montagna non avesse la sua dose di suicidi, alcolizzati e drogati nonché di “speculazioni d’ogni genere“).

Lasciamoli ai topi di Esopo: ciascuno di noi fa (più o meno liberamente) le sue scelte e si barcamena con ciò che è fuori dal proprio controllo.

Le esigenze dei montanari, le capisco. Quelle di base, perlomeno: perché dovrebbero essere diverse da quelle di chiunque altro?

Ma mi pare che qui si stia un pò esagerando.

Pretendere di avere, in un territorio con oggettive difficoltà logistiche, le stesse cose di chi quelle difficoltà non le ha: questa sì che E’ “una bestemmia in chiesa“.

Offrire ostriche o astice (ad esempio) in luoghi che con essi non hanno nulla a che fare, per attirare una certa clientela: anche questa E’ “una bestemmia in chiesa“, Cominetti.

Ogni luogo ha le sue caratteristiche, e con esse le sue opportunità e i suoi limiti.

Scegliere di viverci senza riconoscerne i limiti, ma anzi forzandoli, è una stortura che finisce per degradare sia il luogo sia chi ci vive.

Vale ovunque, eh. La quota slm non c’entra.

P.S. Su rifugi e funivie, sono totalmente d’accordo. E infatti li evito 🙂

Secondo me il problema è più complesso. Partendo dal presupposto che gli imprenditori che investono nelle proprie attività hanno quale unico scopo quello di massimizzare i ricavi, non certo di tutelare la natura. Tuttavia la polemica estiva sul cosiddetto overtourism la trovo strumentale. I meglio: giustissimo tutelare i fragili ecosistemi della nostra fragile e bellissima Italia. Quindi forse sarebbe il caso di impedire la costruzione di nuovi impianti di risalita e nuove piste da sci. Ma temo che ormai i danni siano già stati fatti. Io frequento da turista le montagne oggetto dell’articolo. Amo in particolare la val di Fassa e la val Gardena. Ci sono stato pochi giorni fa. Come negli ultimi 16 anni. Vado per dare camminare e salire in bici da corsa sui passi più belli e spettacolari al mondo. Ed abito nel Golfo del tigullio, proprio di fronte a Portofino, altra località di cui molto si è discusso in termini di limitazioni all’ afflusso dei turisti. Ecco. Proprio partendo da Portofino mi sembra che le polemiche sull’overtourism siano strumentali all’ intenzione di creare una sorta di accesso limitato al borgo, a numero chiuso, secondo criteri di censo e capacità di spesa. Ergo: si vorrebbe che gli unici turisti che visitano Portofino fossero in grado di fare acquisti nelle boutique presenti, da Rolex o Gucci ad esempio, e pranzare e cenare nei rinomati ristoranti affacciati sulla baia. E per i normali schiavi del sistema che bastino le cartoline. Ecco. Cerchiamo di non offrire argomenti che possano essere usati strumentalmente in tal senso. Detto questo anche io ogni tanto mi godo un krapfen del rifugio August del rosella. E poi proseguo per il giro del sasso piatto e Sasso lungo… Insomma… Non ci trovo niente di male. Nemmeno a scartare qualche selfie in quei panorami fantastici. Cerchiamo di non essere talebani.

Massì Balsamo (e Battistelle varie), so benissimo che il problema resta. Anche perché ci vivo fino al collo.

Ma vedi, in città tutti accettano speculazioni d’ogni genere perché considerate luoghi dove il disagio d’ogni tipo è di casa. Intanto poi ci si sfoga (anche) in montagna.

Ma le stesse tremende esigenze le hanno anche i montanari, con la differenza che ogni loro mossa è vista come una bestemmia in chiesa.

Io non sono certamente d’accordo con il consumo di territorio e i numerosi danni ambientali e soprattutto culturali che creano il progresso e la presunta valorizzazione di un luogo, ma ho capito che opporsi non serve (nonostante io nel mio piccolo mi opponga e faccia azioni concrete) perché l’iniziativa imprenditoriale pubblica e privata non si può fermare. Tu la fermi di qui e lei prosegue di là, esattamente come l’acqua e le frane in montagna.

Le critiche dall’esterno sono spesso superficiali (vedi lo “studio” del Cnr) e ingenue.

Il tessuto sociale montanaro è complesso tanto quanto quello urbano e dal salotto di casa non se ne tiene quasi mai conto.

Fosse per me raderei al suolo rifugi e funivie (o non li avrei mai costruiti) ma chi sono io, o noi 4 gatti di sensibilità ipertrofica, per decidere di milioni di altre teste?

Se in città in una via c’è traffico ne cerchi una sgombra per arrivare alla tua meta, ma sempre tra i palazzi ti sposti, vivi e crepi.

Sono i minuti e come li trascorri che ti fanno sentire vivo.

Vedere nell’iperturismo solo la sostituzione di paesaggi da cartolina belli con altri brutti banalizza la questione. Si tratta in realtà di un problema non solo montano, che si collega con lo spostamento del modello di sviluppo economico verso attività in realtà a basso reddito che sottraggono risorse ad altre più redditizie (un cameriere guadagna meno che un operaio).

Cominetti, il punto (credo) non è semplicemente “andare da un’altra parte”.

Quello è un meccanismo di difesa piuttosto elementare, che chiunque non gradisca (eufemismo) l’affollamento mette in atto.

La critica, piuttosto, riguarda la minimizzazione del fenomeno: “tra qualche giorno è tutto finito”.

Come se le colonne sulla SS51 a Longarone (per dirne una) fossero un’esclusiva di Ferragosto, e non si ripresentassero puntuali ogni fine settimana di bel tempo – anche in inverno.

Come se “scegliere un altro periodo per le vacanze” risolvesse il problema (“e il gioco è fatto“).

Ma il problema (perché un problema c’è, nella direzione che ha preso la frequentazione della montagna – e, più in generale, di tutti gli ambienti naturali – giusto?) non sparisce solo perché cerchiamo di evitarlo o perché (per ora) non ci tocca direttamente.

E anche mettendo da parte per un attimo i danni ambientali o culturali che questo sistema sta causando, se vogliamo ragionare in termini puramente egoistici: certo, oggi gli spazi per chi cerca altro esistono. Ma per quanto ancora?

Minimizzare, o focalizzarsi sui bersagli sbagliati (vedi UNESCO), è esattamente il tipo di atteggiamento che nutre lo status quo.

A me, stru(n)zo itinerante, i cannibali crovelliani non piacciono, ma non per questo posso disporre del loro collocamento.

Sarò io a evitarli semmai, ma non chi ha deciso di attirarli dentro casa sua. Il rifugio con spa, ostriche e champagne e “cubiste sculettanti” (ti piacerebbe eh Crovella?!..) è di uno che fino a poco tempo fa era sindaco di Canazei. Avidità? Ignoranza? Visione? Imprenditorialità? Chi può giudicare?

Io (voi/noi) mi sposto. Evito. Il rifugio resta lì, io posso andare altrove. Tra qualche giorno è tutto finito. Come dopo ogni ferragosto. Da Ragusa alle Jorasses.

Ho scoperto, con enorme ritardo perché sono musicalmente un bradipo, una perla incrociata tra De André e Willie Peyote:

https://youtu.be/dj9OL-6xPQ8?si=7yGbhc2e9wMxu_BQ

Il fascismo ha due facce e nessuna allegria…

ha due teste e nessuna cultura,

due occhi e nessun orizzonte, il fascismo ha due mani e duemila bandiere.

E sculettiamo.

Panta Rei

Mi piace l’idea dei rifugi spartani e senza fronzoli e dei rifugisti burberi ma competenti…se solo si accompagnasse a una sommessa critica al CAI che ne possiede parecchi (e spesso li assegna più per soldi che per competenza)

Sono a Ortisei.

La famigerata foto del Seceda è stata fatta il 22 luglio, dopo una settimana di pioggia e con previsioni per i giorni seguenti ugualmente pessime.

Il furbacchione che ha messo il tornello (a 5 euro a persona, bambini compresi) in due giorni, se sono veri i picchi di 6000 persone, 60MILA EURO. Due giorni. Quanto in un mese? Eppure è un povero allevatore, ma capace di trovare un tornello elettronico a pagamento, un elettricista che lo ha collegato a una rete. Per raccogliere i soldi avrà dimenticato le mucche?

Poi alla partenza della funivia per il Seceda a Ortisei, hanno messo la famosa foto di profilo delle Odle, con persone che ammirano e fotografano. E sulla foto il simbolo della macchina fotografica… Detto tutto.

Le funivie guadagnano, i bar e i ristoranti guadagnano, gli autobus guadagnano, alberghi, pension, garni, B&B guadagnano. Ma a leggere sembrerebbe che siano tutti di proprietà di una società, non di gardenesi. Ai quali, come sempre, nessuno ha chiesto niente….

PS – dal Col Raiser al Sass Rigais forse 30 persone. L’overtourism dove sta?

E gli abitanti dei monti hanno sempre avuto piacere e interesse a confrontarsi con i forestieri, in una tradizione di accoglienza.

Il turismo di cui scrivo è un turismo soprattutto culturale con scambi reciproci, non un turismo volto ad appagare ogni desiderio, sono o insano, di chi arriva sui monti.

Io me ne sono andato, e sono felice di averlo fatto.

Overtourism ? Ma se l’agente è felice di vivere così ( domanda ed offerta) perché mai dovrei farci qualcosa .?????…. Se vogliamo stare da soli e goderci una avventura autentica i luoghi non mancano…..se vogliono offrire champagne e ostriche nei rifugi fanno bene …io non ci vado…..

Così come non avrò nei centri commerciali ecc ecc…. è una questione di scelte…

Se poi devo esprimere una preferenza è un altro discorso, preferirei la montagna semplice spartana..,.però preferisco alienarmi….eludere ….vivere altrove, scegliere alti periodi ecc ecc ecc

Perché diciamo che siamo troppi?

Il punto è che, dove si vede che c’è più gente va altra gente, per un meccanismo interiore che genera sicurezza. Così, altri posti, la maggior parte, risultano completamente spopolati e sono vastissimi.

Intanto ci siamo e ci piace, giustamente. Lasciamo che anche altri ci possano essere. Anche a loro piacerà esserci.

Bellissima per me una striscia di Charly Schulz. Selly scrive il suo tema sulla sovrappopolazione: “Svolgimento. Tutti dicono che siamo troppi, ma nessuno se ne vuole andare.”.

Guarda caso, ad essere stati abbandonati a sé stessi dalle amministrazioni, sono stati i più autentici degli altoatesini, quelli dei masi chiusi di alta montagna (negli Anni Settanta erano in ventimila). Che cosa ci si poteva aspettare per il futuro? Proprio quello che accade oggi. Ritorno sull’opportunità di leggere i libri di Gorfer (nato a Cles): “Solo il vento bussa alla porta” (sul Trentino), e “Gli eredi della solitudine” (sull’Alto Adige).

Rifiuto la montagna finta e inventata, come ho già scritto molte volte in questo blog.

Però il turismo è fonte di sviluppo e permette di contrastare l’esodo di coloro che vogliono rimanere sui monti. Quanto alle tradizioni, esse possono essere riscoperte o maggiormente vissute dai locali proprio nel proporle ai turisti. L’importante è che i valligiani non vogliano far credere ad altri di essere ciò che non sono o non sono più. Del resto la vocazione turistica delle Dolomiti è storica e ben nota.

Un esempio sul turismo buono. La frequentazione del Parco Nazione d’Abruzzo è elevatissima ma gestita. Certamente ci sono difficoltà. Tuttavia, l’Abruzzo ha scoperto un turismo importante senza possedere un sistema turistico invasivo, potendo puntare così su attività più autentiche, su tutto il suo territorio.

A Pescasseroli e in altri luoghi, tutti privi di impianti per lo sci alpino e di rifugi alla moda, i forni, i ristoranti, gli alberghi sono pieni. Si fa equitazione sugli altipiani, si affittano biciclette, le guide accompagnano i turisti alla scoperta degli animali selvatici, maestri di sci organizzano escursioni con gli sci, gli artigiani vendono le loro creazioni, per dirne alcune.

Il turismo equilibrato e di senso può e deve convivere con la tradizione, la quale da sola non basta e non bastava a mandare avanti la baracca. Chi ricorda i bambini delle Alpi mandati a spazzacamino? Con questo non penso occorra fare altri esempi.

Bisogna ascoltare coloro che vivono di montagna, i quali in parte beneficiano del turismo e a un tempo si lamentano essi stessi del turismo insano. Ho sentito locali, abruzzesi e delle Alpi, lamentarsi non del turismo o dei cambiamenti, ma dei loro eccessi.

Un po’ di sano turismo, qualche scuola, ospedale, pronto soccorso e uffici in più, potrebbero permettere a chi lo vuole, di rimanere sui monti.

Nel corso degli anni si sono discussi nel GognaBlog numerosi problemi: affollamento turistico, imbruttimento dell’ambiente naturale, inquinamento, carenza di energia, disastri ecologici, distruzione delle Alpi Apuane e altro.

Si possono aggiungere la povertà di tanti popoli, la carenza di acqua e di altre risorse, l’estinzione di moltissime specie, la distruzione degli habitat naturali, la vita infelice e malsana di miliardi di esseri umani.

Si rifletta ora su questo punto: quanto incide la sovrappopolazione terrestre (piú di otto miliardi!) sui problemi dell’umanità e del pianeta?

A parte che il vuoto del cuore del krapfen è riempito di marmellata, l’analisi è drammaticamente realistica, anche se evidentemente fatta dall’esterno. Pecca un po’ troppo di ingenuità e non servono senz’altro i cervelloni del CNR (che capisco che qualcosa devono pur fare per meritarsi lo stipendio) per giungere a conclusioni bel più profonde, quando non quasi esaurienti.

L’identità valligiana (ladina, nello specifico) è largamente perduta da quando so vuole fare trovare al visitatore quello che vuole lui e non quello che hai (avevi).

Mettiamoci il cuore in pace.

ormai le zone limite in cui i montanari devono vivere di turismo senza potersi spostare per lavoro nell’arco di 45′-1h di automobile sono la minoranza; chi decide di vivere in montagna e di montagna non dovrebbe vedere il turismo come unica soluzione; ma ovviamente, il turismo sono molti soldi rispetto a pastorizia o altre attività tradizionali, quindi ci si fa ingolosire. I locals, o chi invade un territorio per attività turistiche senza che gli sia richiesto, sono i primo problema. Deve cambiare la mentalità. Per questo trovo sterili i discorsi su decalogo per i rifugi e cose simili, la gente non la educhi, qui si tratta di una visione del territorio incentrata sulle attività. Chi punta al turismo è destinato a fallire: il benessere di pochi (spesso nemmeno locali) a scapito dei molti. E il paradosso è che la politica spaccia questi eventi, come le sagre di merda sponsorizzate ovunque, come “tradizione”, mentre è l’esatto opporto: mercificazione della montagna e della vita rurale, e sua standardizzazione, sempre strizzando l’occhio alla megalopoli padana, le sue abitudini e i suoi vizi!

La proposta di un turismo sostenibile esiste anche perché coloro che vivono in montagna, guarda caso, devono vivere! Esattamente come gli altri esseri umani del piano.

Sterminio sistematico!

Concetto e parole molto gravi. Qualcuno in questo blog ha recentemente evocato l’intervento della Polizia postale.

I primi a dover cambiare sono i padroni di casa. Se non lo fanno loro, le speranze di miglioramento della situazione diverranno sempre più esigue, anche perché chi viene dal piano vede una montagna trasformata proprio dai montanari e dagli amministratori locali, per cui pensa che la montagna sia proprio quella che non dovrebbe essere.

E poi sappiamo come funziona. Un posto tira l’altro. Il vicino si inpegnerà per fare lo stesso, per avere anche lui la sua parte di guadagno.

Io spero in bene ma non mi illudo.

Ho trovato scritte qui diverse cose interessanti. Le dovrebbero leggere coloro che promuovono le montagne, e soprattutto applicarle. Ma il denaro sembra valere più di molte cose sensate.

Dovremmo tornare a fare delle serie e profonde riflessioni etiche, ripulite per bene da ogni ideologia e incrostazione di qualsivoglia natura, pensando innanzitutto alle comunità montane locali e poi a chi viene da fuori.

Soprattutto dovrebbero farle gli amministratori. Ecco, forse ci vorrebbe qualcuno che abbia la forza morale e quella delle idee per raggiungere questi amministratori e invitarli a riflettere in maniera nuova. Raggiungerli in senso fisico, dirgli buongiorno, stringergli la mano e invitarli al dialogo, possibilmente conoscendo bene sia l’italiano che il tedesco.

Se si è del luogo si potrebbe farlo anche con i montanari; diversamente questi potrebbero rispondere, giustamente: “E tu che ne sai di noi?”.

Battaglia persa in partenza? Chissà?

Qui mi sa che l’unico vero rivoluzionario, con idee nuove e chiare, è Gelido…il resto leggo i soliti minestroni ripassati. Grazie per questo squarcio di critica lucidità!

io invece trovo questo discorso perdente. La chiave non è proporre un uso consapevole della montagna e del refugium, spesso idealizzato (fatica, conquista, sacrificio, le solite menate alpinoidi), bensì smettere di proporre, di promuovere. Non si tratta di proporre un uso migliore, ma di sottrarre la montagna alla logica della proposta. Chi propone usi “consapevoli” e “sostenibili” è, a mio avviso, parte del problema.

Sono pienamente d’accordo con Carlo. È giusto che i pranzisti della domenica trovino i luoghi idonei alle loro esigenze( centri commerciali, parchi avventura, ristoranti con parcheggio a pochi metri) .

I rifugi dovrebbero mantenere un disciplinare comune in cui sia chiaro cosa si offre. ( A quelli che non lo sanno).

Senza falsi moralismi o giudizi.

Ogni affermazione va contestualizzata con intelligenza: rifugisti che “accolgono con cortesia ogni tipologia di clienti” NON significa offrire loro la SPA, i krapfen ricoperti da zucchero a velo e magari anche champagne con musica a palla e cubiste sculettanti (la mia frase di ieri era molto chiara. Inoltre occorre leggere la frase dopo, sempre nel mio commento di ieri). Torniamo sul pezzo: i rifugi devono rimanere/tornare a essere solo luoghi “di montagna” gestiti da persone che condividono la mentalità “di montagna”. Se, nel commento di ieri, ho stigmatizzato salacemente la maleducazione dei cannibali che infestano le montagne, oggi non lesino scudisciate dolorose a quei “falsi” rifugisti (cioè “non di montagna”) che hanno trasformato il loro rifugio in una struttura consumistica e commerciale. Sono più cannibali dei clienti-cannibali che infestano le montagne, perché questi ultimi possono salire in quota solo grazie all’esistenza di strutture “cannibalesche” che, lassù, li accolgono e soddisfano i loro desideri cannibaleschi. Quindi i falsi rifugisti (ma vale per ogni tipologia di operatore turistico, con mentalità “non di montagna”) sono ancor più colpevoli dei loro clienti cannibali.

Se radessimo al suolo ogni struttura che, oggi, agisce con fare cannibalesco, in automatico otterremmo che nessun cannibale salirebbe più lassù: la scomodità non attira i cannibali ed essi si indirizzerebbero verso altre destinazioni (mare, laghi, campagna). In assoluto non si estirperebbe il fenomeno sociale del cannibalismo (che, appunto, si sposterebbe maggiormente verso il mare, i laghi, la campagna), ma almeno alleggeriremmo le montagne da questo cancro. siccome millantiamo tutti di esser grandi appassionati di montagna, questo risultato dovrebbe già esser di soddisfazione.

Il cancro in assoluto (cioè il cannibalismo) resterebbe, pur spostato in altre location: la soluzione logica è quella di “educare” i cannibali affinché si evolvano e smettano di esser cannibali. Il problema è che i cannibali, per definizione, sono tali anche perché si rifiutano di sottoporsi a ogni tipo di “educazione”. Da lì non se ne esce, a meno di prevedere il loro sterminio sistematico. E’ ovvio che si tratta di una presa di posizione “provocatoria”, ma… alla fin fine, mica poi tanto (a mali estremi, estremi rimedi…). Certo bisogna esse coerenti fino in fondo: se si è per la libertà assoluta di ciascuno (per cui ogni singolo cannibale è libero di agire esprimendo la sua personalità cannibalesca…), bhe allora è inutile che ci strappiamo le vesti contro l’overtourism (il quale si “nutre” di cannibali, aumentati all’ennesima potenza). O una cosa, o l’altra…

@ 10

Trattasi di ideologia “crovelliana”, pura e dura, sulla quale concordo TOTALMENTE. Anzi, sarei ancor piú severo.

Ma noi siamo quattro gatti.

Le orde sono infinite. Sono fameliche. Sono ingorde. Sono danarose.

lo sto già dando con schiodature e manifesti contro la promozione indiscriminata dei territori. Comunque grazie per il consiglio

io faccio un altro esempio concreto: invece di continuare a pompare l’industria fallimentare del turismo, dal quasi nullo valore aggiunto, proponendo soluzioni di questo tipo che a mio avviso corrispondono a nascondere la polvere sotto al tappeto, perché non cominciamo a smetterla di “promuovere” i territori? iniziamo a promuovere invece la qualità della vita delle zone rurali, che è il vero valore aggiunto di luoghi che durante anni del boom economico si sono spopolati perché i montanari si sono spostati a lavorare in pianura, e che ora vengono svenduti da quegli stessi montanari che intendono portare il medesimo tipo di benessere acquisito anche in montagna, rovinando irrimediabilmente la quotidianità delle comunità locali. Il tutto a scapito di chi magari decide di farsi ogni giorno 30-45′ di trasporti per andare al lavoro, consapevole però che al suo ritorno avrà il privilegio di vivere in un luogo che gli garantisce una qualità della vita superiore rispetto al suo collega cittadino, fino a che qualcuno non deciderà di promuovergli il territorio sotto al naso!

Gelido, non ho la forza di impegnarmi, come invece fa Carlo Alberto (“Betto”) Pinelli (a novanta anni!). Lo considero un uomo saggio e un maestro, anche in tema di etica alpinistica (“in che modo vai sui monti?”) e, soprattutto, di valori morali in alpinismo (“perché vai sui monti?”).

Da lui, e da tanti come lui (per esempio Samivel, Gaston Rébuffat, Kurt Diemberger e infiniti altri), in quel campo ho tratto ispirazione e insegnamenti sin da quando avevo sedici anni. Mi hanno plasmato il cuore.

… … …

Se vuoi dare il tuo contributo, contatta la benemerita Mountain Wilderness.

Proviamo a fare qualche esempio concreto. Courmayeur e zone limitrofe. Fare un bel park sotterraneo alla prima rotonda quando si esce dall’autostrada

Da lì in avanti nessuna auto, solo mezzi pubblici elettrici che ti portano nelle varie frazioni del paese. Val ferret e val veny completamente chiuse a qualsiasi mezzo compresi quelli pubblici elettrici. Il mezzo elettrico ti porta fino a la palud al park della vecchia funivia. Da lì in poi solo a piedi. Silenzio totale. Val veny, il mezzo elettrico ti porta fino a notre dame della guerison. Da lì in poi solo a piedi. Quanti andranno ancora al Bonatti? Quanti a fare le grigliate sotto l’inizio del sentiero per il Monzino? Per salvare l’ambiente bisogna fare cose come queste. Quanti gestori di ristoranti accetterebbero? La cosa positiva è che coloro che vanno a Courmayeur per esibire il Porsche cayenne dovrebbero starsene in città. Idee molto migliori di queste ce ne sono, il problema e’ volerle realizzare.

ok bene, abbiamo capito che la “soluzione” è questa, grazie per averlo ribadito. Ma la vera soluzione quale sarebbe? limitarsi a guardare, fare qualche post indignato sui blog e passare oltre? è scandaloso che molti abbiano vissuto così per un’intera vita, credendosi pure gente impegnata!

#6 ieri sono andato in un posto meraviglioso della valle d’Aosta, dietro casa ma comunque una località conosciuta… Non ho incontrato nessuno da auto ad auto, e siamo ad agosto. Ho visitato un sito meraviglioso da cui si accede normalmente da un altra valle, “tracciando” un accesso differente. Avevo pensato, per un secondo, di scrivere la relazione su gulliver (su cui avrò recensito si e no 5 vie che non avevano ancora una relazione). Poi ho desistito per gli stessi motivi. È l’epoca in cui bisogna TACERE

Io, che per tutta la vita ho detestato Riccione, sono quasi giunto al punto di preferire la Riviera romagnola. Quasi.

Se non altro, preferisco l’ospitalità e la bonomia dei romagnoli al carattere di molti sudtirolesi.

Piú realisticamente, ora rifiuto sia la Val di Fassa sia la Val Gardena. Vado verso altre montagne: solitarie, silenziose, piú naturali, meno esose. In una parola, piú gradevoli.

In tutto questo iniziano a proliferare articoli che pubblicizzano luoghi deserti dove la massa non e’ ( per il momento ) ancora arrivata. Avanti a pubblicizzare tutto, avanti, che nulla resterà segreto, complimenti. Poi non lamentiamoci pero’. Da tutte le parti si è persa la capacità di stare in silenzio. Di non scrivere nulla, di non dirlo a nessuno. Bisogna sempre parlare, scrivere anche di ciò che si vorrebbe mantenere segreto, un paradosso.

Tre anni fa, disgustato e angosciato dalla fila per il pulmino che sale la Val Duron, feci il sentiero con figlio nello zaino mentre il resto della mia comitiva aspettava. Risultato? Sono arrivato 20 minuti prima paseggiando in un sentiero meraviglioso.

Sulla “avidità degli indigeni” citata: non credo che le popolazioni che abitano coste o isole siano meno affamate di guadagni rispetto a trentini e sud tirolesi.

Il cemento è ovunque, con metri quadri di possibili alloggi tirati su senza alcun rispetto dell’ambiente, della salute e spesso anche della sicurezza di chi viene ospitato.

Il modello Trentino-Alto Adige/Süd Tirol sicuramente ha visto eccessi, ma ricordo -ancora una volta- che questi eccessi si coniugano con un sostanziale benessere economico diffuso, posti di lavoro in montagna e generale rispetto dello smaltimento dei rifiuti. Si tratta di una regione in controtendenza rispetto al resto d’Italia, non solo montana.

Si può fare meglio e si deve riflettere su dove sta andando questo sistema. Magari portando ad esempio proprio le località di mare dove tra immondizia, buchi spacciati per appartamenti, poca regolamentazione e costi comunque elevatissimi i nodi iniziano a venire al pettine (vedi calo presenze).

eppure, c’è ancora chi continua a negare il problema quando si presenta nelle sue forme primordiali, come il fenomeno Tessari, bisogna sempre aspettare che il processo sia irreversibile per gridare indignati allo scempio, per poi girarsi dall’altra parte e andare a consumare la successiva area non ancora intaccata dal turismo di massa. Potremmo definirlo “disimpegno itinerante”.

Esplorare nuove forme di guadagno …ecco in sintesi il niente di nuovo occidentale sotto la fronte e nelle teste dei nuovi rifugisti .Guglie e spigoli magia per placare una fame di tutto subito e bello per tutti ,un tornello per salire su di un altra giostra non tanto diversa da quella frenetica di tutti i giorni ,ed essere comunque soli ma con nuovi sfondi per l importante cellulare.

Aggiungiamo un altro tassello a questo disastro provocato dall’UNESCO (di cui, peraltro, la zona Sassolungo/Col Rodella non mi pare faccia parte) e dall’inclusività woke.

“Basta minestrone e bagni condivisi: nel nostro rifugio piscina, ostriche e champagne”, il gestore del Fredarola: “Così la montagna è davvero per tutti”

https://www.ildolomiti.it/altra-montagna/blog/storie-dai-rifugi/2025/basta-minestrone-e-bagni-condivisi-nel-nostro-rifugio-piscina-ostriche-e-champagne-il-gestore-del-fredarola-cosi-la-montagna-e-davvero-per-tutti

Chissà se questo rifugista “si comporta bene” e rientra nella “categoria dei “veri” rifugisti, quelli “di montagna”” (TM) oppure no.

Vediamo i requisiti: sul “mazzo tanto” e la “conoscenza del terreno circostante” non saprei, ma sull’accogliere “con cortesia le più varie tipologie di clientela” direi che non ci siano dubbi.

Ecco, magari sulla visione di cosa vorremmo che fosse un rifugio, invece, qualche dubbio forse ci sarebbe…

Col Rodella? Non sono i turisti ad essere troppi, ma gli indigeni sono troppo avidi. Un popolo di pastori e contadini è diventato un popolo di baristi e camerieri più interessato ai guadagni che alla tutela dell’ambiente.