Dopo l’era dello sfruttamento del territorio per scopi turistici, piccoli flussi di persone sono tornate a popolare le frazioni e a praticare le attività tradizionali.

E’ il fenomeno dei cosiddetti «amenity migrants», i nuovi abitanti delle alte quote che combattono contro l’incuria che ha rinselvatichito i versanti e preservano il paesaggio.

Tornare sui monti fa bene alla natura

di Simone Bobbio

(già pubblicato su In Movimento de Il Manifesto, 12 luglio 2016)

Il concetto di paesaggio in ambito alpino non può prescindere dall’interazione che per migliaia di anni è avvenuta tra gli esseri umani e un ambiente naturale particolarmente ostile e difficile da addomesticare. Difatti ancora oggi si possono osservare i segni evidenti dell’antropizzazione anche nelle valli più remote e abbandonate, al di sotto della fascia di territorio delle alte quote frequentato tradizionalmente soltanto dai cacciatori di camosci e dai portatori che valicavano le montagne per commerciare tra i versanti della catena.

L’aspetto attuale delle Alpi è quindi determinato dalla storia degli insediamenti umani che si sono susseguiti nel corso del tempo e ha subito una rapida evoluzione verso una sorta di ritorno alla wilderness durante il secolo scorso quando lo spopolamento della montagna ha raggiunto livelli mai visti prima per numeri ed estensione del fenomeno. Soprattutto nel secondo dopoguerra, come ha raccontato lo scrittore cuneese Nuto Revelli ne Il mondo dei vinti, masse di montanari sono emigrate in pianura attratte dalle prospettive di un lavoro sicuro e di uno stipendio fisso che l’industrializzazione del nord Italia era in grado di offrire.

Da allora molto è cambiato. Per lungo tempo, gli unici esempi di bilancio demografico attivo hanno riguardato le grandi stazioni sciistiche, sorte spesso su versanti dove fino a pochi anni prima nessuno si sarebbe sognato di abitare, men che meno d’inverno. Ma si è trattato di esperienze circoscritte ed esclusivamente legate al mero sfruttamento del territorio per fini turistici. Invece, negli anni più recenti, anche alcune cosiddette valli minori hanno assistito a piccoli flussi di persone che sono ritornate ad abitare le frazioni e a praticare le attività tradizionali dei luoghi.

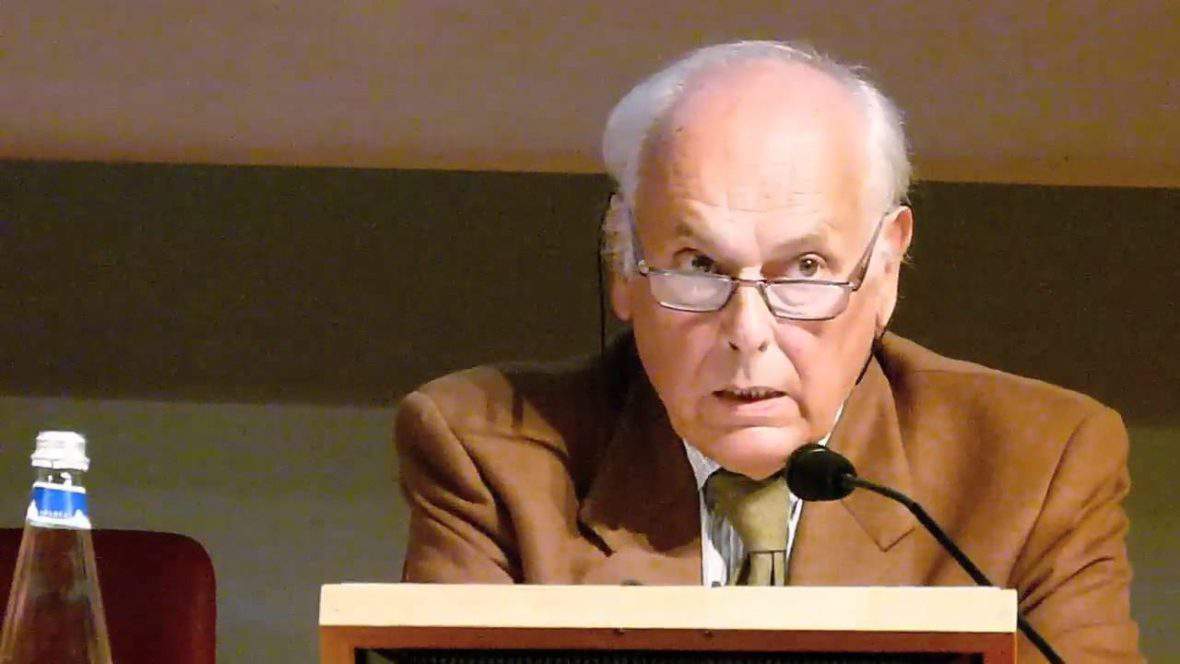

Il più importante studio per fotografare questo fenomeno è stato condotto dall’associazione «Dislivelli» di Torino e pubblicato in un volume uscito nel 2014 con il titolo Nuovi montanari. Abitare le Alpi nel XXI secolo, edito da Franco Angeli. Il lavoro è stato coordinato da Giuseppe Dematteis, professore emerito di Geografia urbana e regionale al Politecnico di Torino e presidente di Dislivelli.

«Il quadro che abbiamo tracciato – esordisce Dematteis – mostra un territorio alpino che numericamente è tornato a crescere con 212.656 nuovi residenti tra il censimento del 2001 e quello del 2011. Tuttavia si tratta di una ripresa demografica che ha interessato prevalentemente le basse valli, le grandi stazioni turistiche e i comuni posti sul confine tra montagna e pianura. Le aree più interne, che rappresentano circa la metà delle Alpi italiane, rimangono a rischio desertificazione così come un’ampia porzione di Appennini.

La superficie complessiva dei Comuni montani che si trovano in condizioni di spopolamento e abbandono si aggira intorno al 23% dell’intero territorio nazionale. È un’enormità che genera tre principali conseguenze: circa un milione di abitanti vede violati i propri diritti di cittadinanza poiché non può continuare a vivere in condizioni di marginalità e isolamento; un patrimonio di risorse idriche, agrarie, forestali, paesaggistiche e culturali, che potrebbe contribuire a creare ricchezza per il Paese, è poco o male utilizzato; l’assenza delle cure tradizionalmente operate dai montanari sul territorio genera seri rischi idrogeologici che minacciano pianure e città».

In un contesto che presenta ancora significative criticità, indubbiamente si iniziano a osservare i semi di un cambiamento che potrebbe condurre a un nuovo paradigma evolutivo della montagna dal punto divista umano e, di conseguenza, dei suoi paesaggi.

Negli anni più recenti il turismo alpino è mutato sotto la spinta della crisi che ha portato a una rivalutazione dei suoi aspetti più “montani”. Le stazioni sciistiche vivono una fase di difficoltà provocata dall’aumento esponenziale dei costi per l’ammodernamento delle infrastrutture e per l’innevamento artificiale reso necessario dai cambiamenti climatici. Invece l’incremento di frequentatori dei rifugi e delle piccole strutture che offrono un’accoglienza spartana ma genuina, più inserita nel contesto ambientale e culturale dei luoghi, diventa un’opportunità per quelle aree fino a poco tempo fa considerate minori.

«Le tendenze espresse da queste nuove forme di turismo montano – prosegue Dematteis – sono alla base del fenomeno dei “nuovi montanari”, cioè del ritorno alla montagna di singoli e famiglie che spesso decidono di reinsediarsi per svolgere attività specificamente montane come l’agricoltura, l’allevamento o il turismo slow. Sono esempi ancora esigui, ma positivi, di come il recupero delle produzioni tipiche in aree isolate possa dare una nuova attrattiva economica al territorio e una nuova funzione al paesaggio. E poi c’è il fenomeno numericamente più importante dei cosiddetti amenity migrants che si trasferiscono in montagna, soprattutto nelle aree più vicine alla pianura, rivalutando le qualità del vivere in un piccolo centro. Esercitano un ruolo meno significativo nella trasformazione e nell’innovazione dei territori perché non sono impiegati nelle attività tradizionali». Non bisogna essere un illustre geografo per ritrovare nei paesaggi alpini i segni dell’evoluzione demografica. Anche il turista meno accorto comprende dove è avvenuto lo spopolamento confrontando un panorama costellato di pascoli sfaldati inframmezzati da macchie di bosco, con la vista di un versante dove la boscaglia ha progressivamente invaso i prati e le borgate abbandonate. Ma quali valori si celano dietro a queste due immagini così diverse di uno stesso territorio?

Giuseppe Dematteis

«Sono convinto che il concetto di wilderness non appartenga alle Alpi ormai da migliaia di anni – conclude Dematteis – da quando gli uomini dell’età del bronzo bruciavano il bosco per ottenere maggiori estensioni di erba con cui nutrire il bestiame. D’altronde, anche sotto l’aspetto ecologico, un pascolo ben curato conserva maggior biodiversità della boschina infestante che cresce a causa dell’incuria: il termine stesso, wilderness, descrive bene quelle estensioni smisurate di foresta delle Rocky Mountains dove per millenni gli esseri umani non hanno messo piede. Da un punto divista estetico preferisco di gran lunga un bel paesaggio alpino dove la natura testimonia l’impegno e il lavoro dell’uomo. I “nuovi abitanti” che abbiamo studiato sono, da un lato, i continuatori di questa antica tradizione, dall’altro i pionieri di un nuovo ritorno alla montagna perché si trovano a combattere contro l’incuria che ha rinselvatichito i versanti e contro norme e vincoli che rendono il loro lavoro tremendamente faticoso. La montagna è un laboratorio di economia verde, dalla filiera del legno all’utilizzo dell’acqua, che può tornare a generare ricchezza recuperando e rinnovando la sua antica bellezza, in questo senso sono profondamente critico nei confronti dei parchi che tendono a museificare il territorio: vivere e curare la montagna nel rispetto degli equilibri naturali la rende assai più attrattiva da un punto di vista turistico. L’agricoltura, la silvicoltura e l’allevamento contribuiscono a preservare il paesaggio e la natura che, non dimentichiamo, rappresentano un bisogno psicologico degli esseri umani».

Giuseppe Dematteis – Geografo italiano (nato a Cagliari nel 1935), professore universitario a Torino, dal 1975 di geografia economica nella facoltà di economia e commercio e dal 1984 di geografia urbana nel politecnico. Socio d’onore della Società Geografica Italiana (2002). Ha svolto studi di organizzazione territoriale e di geografia urbana (Le località centrali nella geografia urbana di Torino, 1966) ed è autore di scritti metodologici (“Rivoluzione quantitativa” e nuova geografia, 1970) ed epistemologici (Le metafore della Terra, 1985).

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Trovo che sia un articolo importantissimo e che molti abitanti e frequentatori delle nostre valli dovrebbero leggere.

http://csaarcadia.org/blog/2016/notizie/la-propaganda-della-regione-veneto-per-cancellare-il-parco-naturale-regionale-dei-colli-euganei/

segnalo e ricordo che i cinghiali nei Colli Euganei sono stati introdotti dai cacciatori stessi 8tra l’altro non quelli “nostrani” ma esemplari dall’est europeo di dimensioni almeno doppie);

un classico: prima si crea il problema poi si offre una soluzione…

Mi pare però che ci sia un travisamento del concetto di wilderness: wilderness non significa natura senza l’uomo, ma natura vissuta dall’uomo con rispetto e armonia, anche usando le risorse rinnovabili del proprio territorio. Nemmeno nelle aree wilderness più estese del pianeta l’uomo è mai mancato (pensiamo agli indiani d’america, ai boscimani, agli esquimesi o agli indios dell’Amazzonia…)

Da facebook, 14 ottobre 2016

Questo nuovo patto basato sulla convivenza tra uomo e natura, sul rispetto degli equibri e dei limiti deve essere terreno di confronto e riflessione tra istituzioni, montanari e associazioni ambientaliste.

“L’agricoltura, la silvicoltura e l’allevamento contribuiscono a preservare il paesaggio e la natura che, non dimentichiamo, rappresentano un bisogno psicologico degli esseri umani».”

Di certo non le cave di marmo e di carbonato di calcio come avviene in Apuane.