Andar per mare, andar per monti

di Carlo Crovella

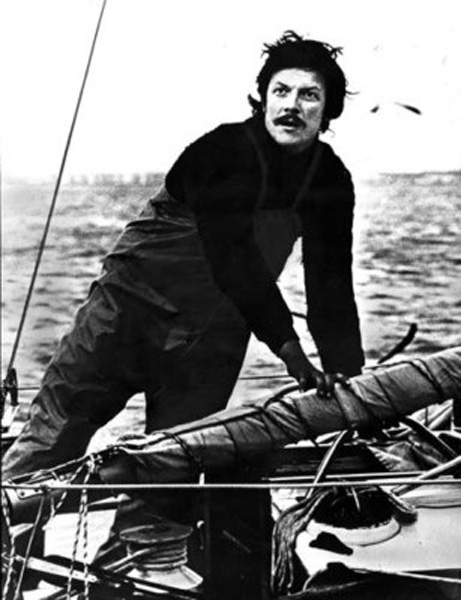

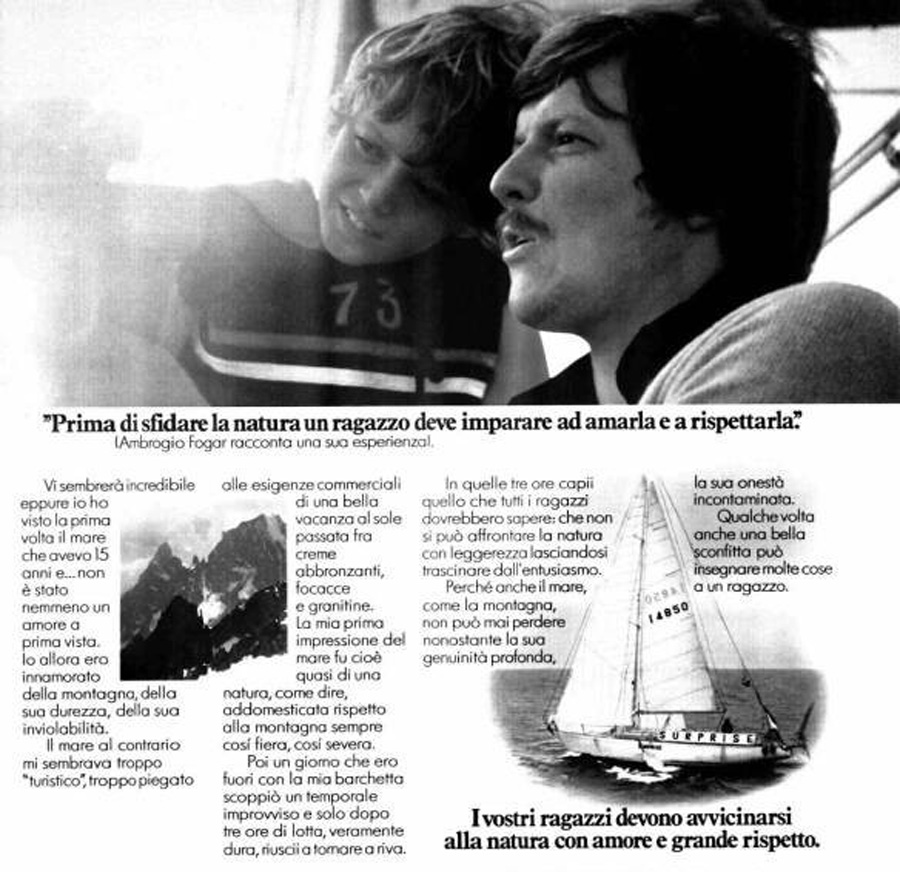

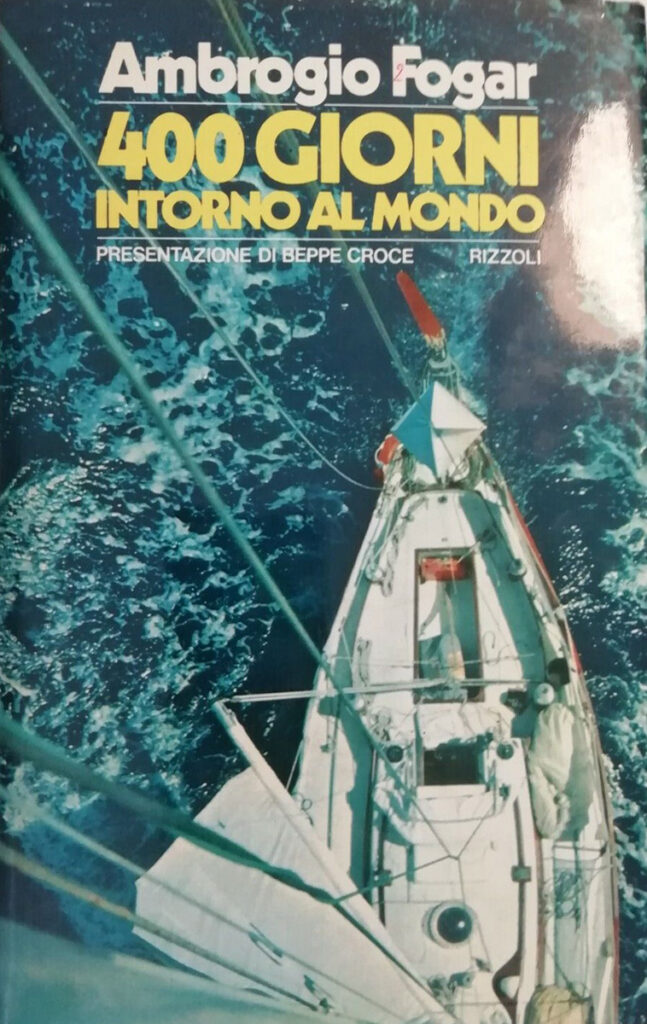

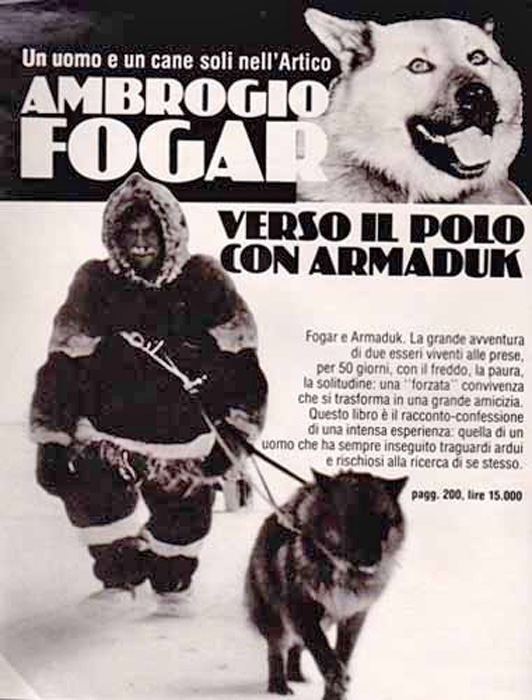

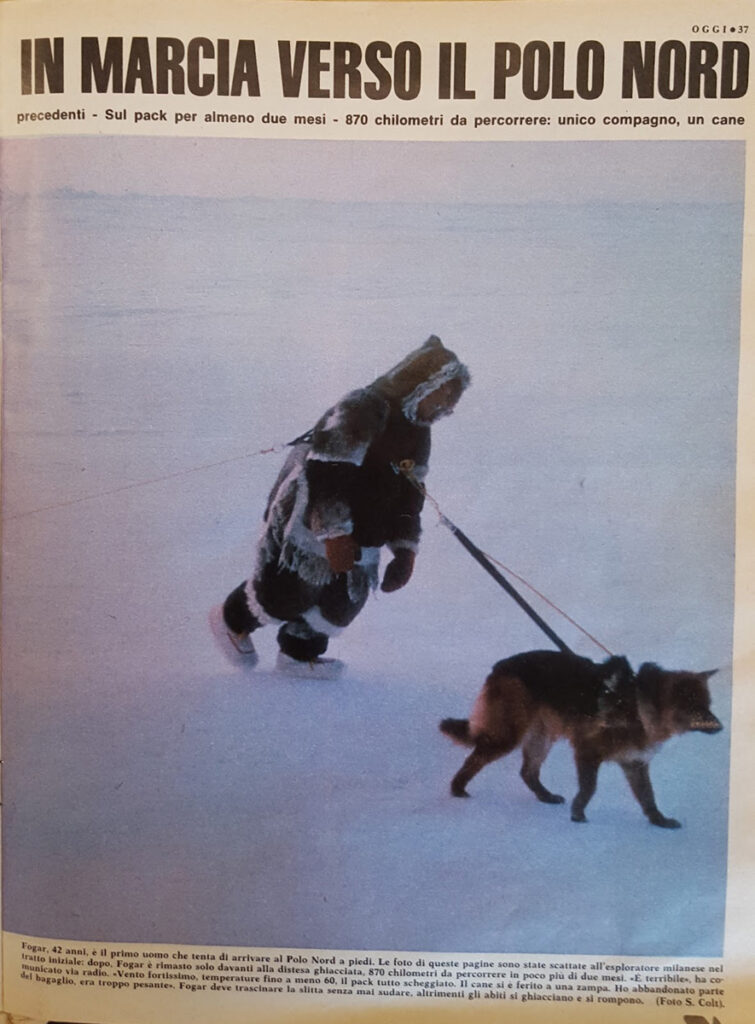

In un recente trasbordo di libri da uno scaffale all’altro, mi è capitato in mano il testo di Ambrogio Fogar 400 giorni intorno al mondo. È il racconto del giro del mondo in barca a vela e in solitaria (novembre 1973-dicembre 1974), tra l’altro procedendo in senso antiorario, ovvero contro i venti dominanti.

Fogar, milanese (1941-2005), è stato personaggio molto ammirato ma anche molto discusso. Discusso innanzi tutto proprio perché, nella prima edizione di questo testo (1975), fece un malcapitato “copia e incolla” da un altro libro per descrivere la tempesta che lo colse nel Pacifico.

In seguito (1978) rimase coinvolto in un naufragio che tenne col fiato sospeso gli italiani. Al largo delle Isole Falkland, la barca a vela affondò dopo un attacco di un branco di orche (o balene): Fogar e il compagno Mauro Mancini andarono alla deriva per 74 giorni sulla zattera di salvataggio. Quando li recuperarono, avevano perso 40 kg a testa. Sopravvisse solo Fogar e, complice un repentina uscita di un nuovo libro (La zattera), andato a ruba, si innescarono astiose polemiche che ricordavano, mutatis mutandis, quelle a carico di Bonatti per il Frêney del 1961.

Infine l’esistenza di Fogar è stata caratterizzata da un grave incidente durante il Raid automobilistico Pechino-Mosca-Parigi (settembre 1992): in Turkmenistan, il fuoristrada si rovesciò e Fogar riportò la frattura della seconda vertebra cervicale, restando paralizzato quasi completamente.

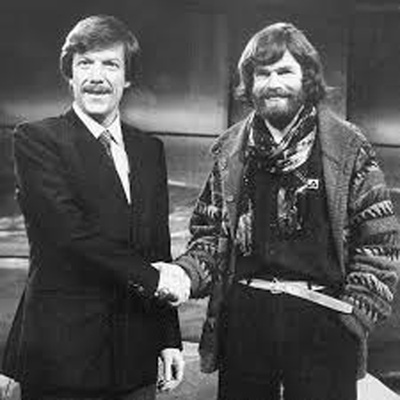

Ma a Fogar vanno ascritti anche risultati positivi e momenti felici. Felici per lui, ma anche per tutti noi che ci affacciavamo alla vita adulta più o meno negli anni ’80. Il principale successo di Fogar è rappresentato dalla trasmissione “Jonathan dimensione avventura”, andata in onda sulle reti Mediaset fra il 1984 e il 1991.

Il programma fu fra quelli che tracciarono la “dimensione avventura” tipica dell’epoca. I primi accenni della globalizzazione (che noi al tempo non sapevamo bene cosa fosse veramente), la maggior facilità nel viaggiare, una certa disponibilità economica (rispetto alle generazioni precedenti) e una messe di luoghi ancora “avventurosi” (a differenza di oggi, dove tutto è commercializzato) ci facevano correre davanti alla TV appena risuonavano i rintocchi iniziali della sigla.

La sigla di Jonathan è un cult che ancora oggi fa accapponare la pelle ai “ragazzi” di allora: le prime note profonde ti scavano l’anima e (particolare di cui mi accorgo ora, rivedendo il video a 35-40 anni di distanza) quando invece entrano gli archi (sintetizzati elettronicamente) le immagini si ampliamo su sfondi oceanici, come per rispondere alla necessità di respirare immensità senza confini. Chissà se la coincidenza musica-immagini era frutto di una scelta razionalmente voluta da Fogar o solo un suo desiderio inconscio? Non lo sapremo mai…

L’avventura sbandierata in quella epoca era molto spettacolarizzata. Non a caso l’altro importante programma TV, di qualche anno precedente, (trasmesso sulle reti RAI) si intitolava “Odeon, tutto quanto fa spettacolo”: non era dedicato in modo specifico all’outdoor, ma spesso ospitava filmati di avvenuta cosiddetta “estrema”.

I contenuti di Jonathan rispondevano in pieno ai temi in voga allora: non sapevamo che proprio quella sete di avventura avrebbe prosciugato quasi per intero le successiva possibilità di vivere nuove avventure lontane. Ma della commercializzazione del mondo, dell’averlo reso consumistico e a portata di tutti, non ha certo colpa Fogar, che fu semplicemente il front-man della filosofia del momento.

La rilettura del libro sul giro del mondo in vela del ’73-74 mi ha nuovamente appassionato come allora e quindi la consiglio: si trova su internet a pochi euro. L’edizione in mio possesso (BUR 1979) è stata depurata del famigerato “copia e incolla” e dà idea di esser genuina e veritiera. È poco più di un diario: schietto, diretto, sintetico.

Durante la lettura ho elaborato alcune riflessioni sul parallelismo mare-montagna: cosa spinga ad avventurarsi nei due diversi “terreni” e quale comun denominatore ci possa essere fra di loro.

Non sono un grande appassionato di mare, più che altro per colpa della mia congenita pigrizia di bougia-nen torinese, per cui difficilmente mi schiodo dalla ristretta area introno a casa e dalle attività più ricorrenti nella mia routine. Mi è però capitato di salire anche su qualche barca a vela, in genere di amici oppure condotta da amici con tanto di patente nautica. Il mio ruolo è stato pressoché quello del mozzo di bordo. Eseguivo (non sempre al meglio) gli ordini impartiti dallo skipper: cazza, puggia, orza, stramba, vira e così via. In particolare mi piaceva molto immedesimarmi psicologicamente in quelli che “giravano le manovelle” (come dicevo io, impropriamente), immagine che aveva conquistato la ribalta televisiva grazie all’avventura di Azzurra in Coppa America.

Un particolare che mi colpì già allora è che in mare, con la vela, non necessariamente devi avere degli specifici obiettivi da raggiungere: a volte basta “andare per andare” e ti diverti lo stesso. Una cosa che in montagna capita raramente, per non dire quasi mai: hai sempre un obiettivo (in genere la vetta, anche modestissima) e se non lo raggiungi la cosa ti lascia un fondo di frustrazione.

Invece in mare è bello anche solo “fare” le cose: fare le manovre, andare, tornare… e terminare poi con un bel pranzetto in coperta. Ricordo un collega di lavoro che possedeva un “modesto” 8 metri e lo teneva in un porto ligure. Per lui era come un figlio: ci dedicava tutti i week end. In inverno trafficava sempre con le varie fasi della manutenzione. In gruppetti di 4-5 ci capitava di essere ospiti nel suo “monolocale in Liguria” (come lo chiamava). Fra lavoretti di manutenzione e pranzi di pesce, ci concedevamo un giretto poco fuori dal porto, due orette al massimo: parti, fai, molla, cazza, vira, stramba e torni. Bastava per riempire la giornata di emozioni.

A latere del libro che celebra una delle più significative imprese veliche italiane (almeno fino a quel momento), io propongo, in antitesi, la mia modestissima esperienza di due manovre poco fuori dal porto. Eppure mi sono divertito lo stesso.

Del libro di Fogar riporto qui la prefazione a cura dell’allora Presidente della Federazione della Vela. Questo intervento ha particolarmente colpito la mia curiosità di storico (in ogni campo): sono riportati nomi e imprese che forse non conoscono bene neppure i lupi di mare più agguerriti.

Spero che queste righe sappiano infiammare anche i loro cuori.

Prefazione al libro 400 giorni intorno al mondo

di Beppe Croce (allora Presidente della Federazione Italiana della Vela) (pubblicata su 400 giorni intorno al mondo, Rizzoli, Milano 1974. Nella versione Biblioteca Universale Rizzoli: 1979)

La mattina del 7 dicembre 1974, dando fondo nelle acque di Castiglione della Pescaia, Ambrogio Fogar non portava soltanto, a termine il suo giro del mondo, ma concludeva la più grande impresa velica mai compiuta da un navigatore solitario italiano (tutte le valutazioni vanno riferite al momento in cui sono state scritte, NdR).

La bella, difficile, spesso drammatica avventura, sospesa qualche volta, e in più di un episodio, al filo esilissimo dell’imponderabile, ai limiti della resistenza umana, sull’orlo del crollo psicologico e fisico, non costituiva soltanto il successo di un uomo senza dubbio eccezionale: l’arrivo del Surprise, accolto da una folla incredibile, e quale mai si era vista prima in Italia in una manifesta-zione del genere, portava a trionfale conclusione, e ne rappresentava quindi il prestigioso epilogo, tutti gli sforzi, i tentativi, le esperienze compiute, in un arco di non più di 140 anni, dai primi navigatori italiani della marina da diporto.

Ma, mentre in altri paesi, e soprattutto in Gran Bretagna, in Francia, negli Stati Uniti, in Canada, esisteva, da tempo, una lunga tradizione in questo campo, da noi in Italia si era sempre trattato di episodi isolati, suscitati più dal coraggio di un uomo che non da un sentimento diffuso.

In realtà, fu la regata in solitario attraverso l’Atlantico, l’OSTAR del 1972, che vide per la prima volta gli italiani lanciarsi decisamente, e non isolati, sulle vie oceaniche, sull’esempio, forse, di quell’Alex Carozzo che, nell’inverno ’65-’66, aveva affrontato con successo la traversata invernale, in solitario, del Pacifico.

Franco Faggioni col Sagittario, Ambrogio Fogar col Surprise, Carlo Mascheroni col Chica Boba, Edo Guzzetti col Narrar IV, Erik Pascoli col suo polemico Rondetto, furono certamente i primi velisti italiani ad inserirsi, a livello agonistico, su una strada che, da oltre ottant’anni, era già stata percorsa, in numerose imprese, tra le quali, particolarmente significative, alcune regate attraverso l’Atlantico.

Una partecipazione tanto notevole di italiani ad una regata transatlantica in solitario servì, senza dubbio, a scoprire e a rivelare al grande pubblico di non iniziati un lato ancora sconosciuto del grande yachting d’altomare, la possibilità di competere da soli, attraverso gli oceani, in una regata di notevole livello internazionale.

Altri episodi, assai meno clamorosi per i lettori dei quotidiani, avevano già notevolmente aumentato il prestigio della nostra nautica da diporto nel mondo velico, quali la partecipazione di alcune nostre barche alla Regata da Cape Town a Rio de Janeiro, di una nostra barca alla Buenos Aires-Rio, di alcune nostre barche alla Regata delle Bermude, ad una Regata Transpacifica dalla California a Honolulu, e, sulle rotte della Manica e dell’Irlanda, sul percorso fascinoso del Fastnet Rock.

Riecheggiano qui nomi a noi notissimi, e che citiamo senza la pretesa di ricordarli ovviamente tutti, dal Vento Perso al Caroly, da Mait II al Corsaro II, dalla Stella Polare ad Al Na Ir IV, da Guia a Levantades, a Mabelle, a Naïf ed a molti altri.

Questa, però, è la storia di ieri e di oggi, che ormai tutti conosciamo, e che ha già trovato una sua letteratura: l’abbiamo soltanto accennata, per mettere in evidenza non soltanto il salto di qualità, ma, soprattutto, la recentissima grande spinta oltre gli Stretti, nei confronti dei timidi, seppur coraggiosi, tentativi delle origini.

Il richiamo verso le grandi distese oceaniche, verso i grandi silenzi dell’altomare, che aveva attirato agli inizi i pionieri, in forma forse ancora romantica, si era andato trasformando, col tempo, in un desiderio molto più diffuso, ad un livello di seria partecipazione tecnica, non isolata e sporadica, ma, in un certo senso, corale: gli italiani si inserivano cosa, dopo inizi modesti, nel quadro delle grandi avventure nautiche, e vi cominciavano a scrivere pagine di tutto rispetto, sotto gli occhi di un pubblico sempre più vasto.

Per dare alla straordinaria impresa di Fogar una sua logica collocazione, occorre, a mio avviso, anche con una rapida sintesi, andare un poco a ritroso nel tempo: sia pure nelle inevitabili lacune, o nella incertezza di alcune date, noi possiamo, con una certa approssimazione, stabilire qualche punto fermo, per inquadrare, idealmente, i tempi eroici del pionierismo.

È certamente esatto che il primo navigatore «diportista» italiano sia stato il genovese Raimondo Villa: avendo a bordo con sé due marinai, il Villa riuscì ad attraversare l’Atlantico, da Genova a Buenos Aires, nel 1835, con una specie di bilancella o «leudo» dal nome non certamente modesto di Santa Maria.

58 giorni di navigazione, di cui le cronache ci dicono in realtà molto poco, tanto che il viaggio è ormai avvolto da un velo di leggenda.

Dovranno passare quasi cinquant’anni, prima di ritrovare un altro navigatore oceanico: si tratta questa volta del calabrese Vincenzo Fondacaro, ardente garibaldino, che nel 1880, col suo Leone di Caprera, naviga. da Montevideo a Caprera, per il gesto romantico di deporre un fiore sulla tomba dell’eroe dei due mondi.

Con Enrico d’Albertis, il «Capitano d’Albertis» a sua volta entrato nella leggenda — anche per la notorietà dei suoi libri di recente ristampati — l’Italia trova forse il suo primo navigatore ed esploratore sistematico, un vero yachtsman di vasta cultura scientifica e tecnica: il glorioso Corsaro ripete, nel 1892, il viaggio di Colombo, e porta i colori di Genova sulla prima terra americana scoperta dal Grande Navigatore.

I suoi viaggi, le sue esplorazioni, le minuziose cronache ed i suoi giornali di bordo, rispecchiano, compiutamente, la vita di un vero gentleman della vela alla fine del secolo scorso, marinaio ardimentoso e completo, sotto ogni aspetto.

E ancora, nel 1896, il livornese Alberto d’Ottone col suo Antonietta ed un equipaggio di soli tre uomini, traversa l’Atlantico, in una crociera da Livorno a Buenos Aires: con lui probabilmente si chiuse il periodo prece-dente la prima guerra mondiale.

Verso la fine del 1926, quarant’anni dopo, un torinese mutilato di guerra — privo addirittura delle gambe — tenta di traversare da solo l’Atlantico.

Partito da Torre del Greco verso la fine dell’anno, Teresio Fava, incredibilmente, riesce a portarsi nei pressi della Costa nordamericana, dopo una drammatica navigazione.

Un veliero francese lo avvista, nelle vicinanze di Terranova, ad un tiro di schioppo dalla meta. Ma questa è l’ultima notizia su Teresio Fava, perché, in seguito, non se ne saprà più nulla.

Pochi anni dopo, il primo giro del mondo compiuto da un equipaggio italiano. Ha una data precisa, il 1932, ed un nome noto, la goletta Mas.

Il messinese Francesco Geraci, partito da Napoli con Paolo David, è costretto a far tappa ai Caraibi, per sbarcare il compagno, gravemente ammalato.

L’incrollabile Geraci rientra in Italia su una nave, trova un altro compagno, il marinaio Rosario Dominici, ritorna ai Caraibi e riprende il mare.

Attraversa Panama, il Pacifico, tocca le Isole Figi, attraversa l’Oceano Indiano, e, per Suez, ritorna a Messina, il 28 giugno 1935: una impresa certamente notevole per quei tempi, portata a termine con mille difficoltà.

Prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, il toscano Giovanni Martucci è l’ultimo italiano a traversare l’Atlantico, da New York a Genova: il suo bis, dopo qualche mese di sosta, riprende il mare, e ripete, in senso contrario, la sua navigazione, arrivando felicemente a New York da cui era partito circa cinque mesi prima.

È proprio da queste imprese che prende lo spunto quella che noi potremmo definire la seconda ondata dei navigatori italiani, di cui già abbiamo fatto cenno all’inizio.

Non c’è dubbio che, tra essi, Ambrogio Fogar merita un posto di vertice, perché la sua impresa è al di là di ogni precedente, e costituisce oggi una avventura che resterà, nel tempo, quale gloria del diporto nautico italiano.

Solo, con se stesso, col fedele Surprise e l’occhio benevolo del buon Dio, Fogar compie un giro del mondo che trova pochi termini di confronto.

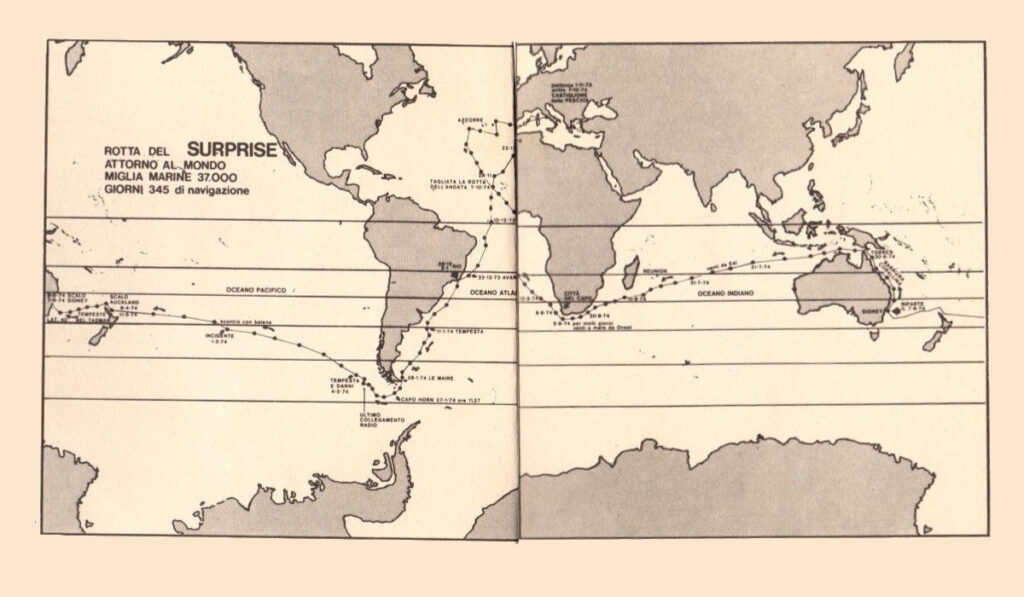

Da Castiglione della Pescaia a Castiglione della Pescaia, lasciando a dritta il Capo Horn, a sinistra l’Australia, attraverso lo Stretto di Torres, e poi a dritta ancora il Capo di Buona Speranza: 402 giorni, con brevi soste tecniche per le indispensabili riparazioni, per 37.000 miglia, dal 1 novembre 1973 (giorno di tutti i Santi!) al 7 dicembre 1974 (giorno di S. Ambrogio!).

Non voglio dire che i Santi abbiano contribuito in maniera decisiva al successo della straordinaria impresa: voglio dire soltanto che non l’hanno certamente ostacolata.

Attraverso pagine palpitanti, pur nella loro scarna emotività, con un tono quasi distaccato, più di critico che di protagonista, Fogar ci racconta qui di seguito le sue avventure: la collisione con un mercantile, l’urto contro la balena, i vari successivi capovolgimenti, le poche ma gravissime avarie: leggerete, con stupore, di un solitario che cade in mare, rimane legato con una cima alla sua barca, vede la sua barca capovolgersi, la rivede con la chiglia in su e poi, adagio adagio, riprendere il suo assetto normale. Ed è anche, forse, la prima volta, che un solitario riesce a risalire a bordo, vuota la barca presso-ché allagata, pone mano alle riparazioni di emergenza, e riprende il viaggio come, diceva Ungaretti, u dopo un naufragio il superstite lupo di mare».

Ambrogio Fogar — lo ha ripetuto spesso, nelle sue apprezzatissime chiacchierate in tante parti d’Italia — si aspettava di tutto, nel suo viaggio, ed era pronto a tutto: gli incidenti, le tempeste, le avarie facevano parte del gioco, e si era preparato spiritualmente e tecnicamente ad affrontarli, pur con una esperienza di mare piuttosto limitata; ma ciò che Fogar non riuscirà mai a comprendere e non riuscirà mai a spiegarsi, almeno sul piano razionale, è l’incontro-scontro con la balena.

Quest’episodio è uno dei più vivi, nel suo pacato racconto, ma risente ribollire tra le righe una reazione irrefrenabile: questo non era nei programmi, non era stato previsto e non doveva capitare!

La calma e la serenità con le quali descrive le sue avventure, i momenti di una lotta a volte disperata per sopravvivere, le ore di grande sconforto, di estrema spossatezza fisica, quando la resistenza del corpo e dello spirito era certamente al di là di ogni limite immaginabile, le ansie per le avarie, i silenzi-radio: sono certamente tra le pagine mirabili del suo volume.

Se un appunto gli possiamo muovere, noi che cono-sciamo la legge inesorabile del mare, è proprio nella semplicità e nella freddezza con le quali ci descrive i momenti più drammatici.

Un lettore meno attento, e l’infinita schiera di coloro che hanno del mare una conoscenza fumettistica o salgariana, potrebbero essere portati a credere che fare il giro del mondo su una barchetta di undici metri è, in fondo una bella vacanza, un modo di fare «una verifica di se stessi», come diceva l’autore.

Non vorrei essere frainteso: non voglio dire, con questo. che Ambrogio Fogar cade nella retorica dell’antiretorica. o dissacra una impresa che, in più di una occasione, ha avuto per posta la vita.

Voglio soltanto mettere in guardia i lettori contro l’impressione della facilità con cui tutti gli ostacoli «sembrano» essere stati superati, mentre, in realtà, soltanto un uomo eccezionale, una barca formidabile, e un pizzico di fortuna, potevano concorrere per portare a compimento un viaggio — a volte — infernale.

Alla base del successo di Fogar ci sono senza dubbio i valori più alti, ci sono le risorse più sicure e nascoste di un uomo dal coraggio smisurato, dal cervello quasi sempre freddo e sereno, dal giudizio quasi sempre affidato alla razionalità e non ai sentimenti o alle reazioni istintive.

È bene ricordare che non si tratta — in questo giro del mondo, come in tutti i giri del mondo a vela — di uno sforzo titanico che si esaurisce nel breve volgere di un’ora o di un giorno: è l’attenzione vigile, costante, metodica di tutti i momenti, che non ha avuto un attimo di tregua per quasi tredici mesi.

Io voglio sperare che a nessuno venga in mente di chiedersi «perché l’ha fatto»: se ci fossero stati molti perché, la storia dell’umanità non avrebbe certo vissuto le sue ore più belle.

Fogar voleva cercare se stesso, voleva provare a se stesso che ci sarebbe riuscito e che, attraverso tanti momenti drammatici, avrebbe meglio conosciuti gli uomini e la natura. Qui sta, a mio avviso, la vera grandezza del nostro solitario: non è un, «deraciné», non è un contestatore del mondo in cui vive, non desidera altro, in fondo, che reinserirsi nella vita di tutti i giorni, dopo un’esperienza senza pari.

Egli non ha corso i mari per rompere i ponti con l’umanità, per trovare una nuova dimensione: è un giovane normale, come tutti voi, con una preparazione tecnica non eccezionale, ma ricco, a dismisura, di una incredibile forza spirituale. Mentre egli compie il giro del mondo, ci sono quindici barche che regatano attorno al mondo, in senso inverso: con i loro drammi, con le loro gioie, con le loro ansie; e, di queste, tre sono italiane.

Ma lui è solo, non ha chi gli dia una mano: nelle ore di sconforto, soltanto il Surprise lo può ascoltare.

Nella storia della navigazione da diporto, soltanto cinque uomini, è bene non dimenticarlo mai, hanno compiuto il giro del mondo da Est ad Ovest, cioè contro i venti e le correnti dominanti, lasciando sulla dritta il terribile Capo Horn, cimitero di velieri: sono l’americano Joshua Slocum, l’inglese Chay Blyth, i francesi Louis Bernicot e Marcel Bardiaux, e l’italiano Ambrogio Fogar. Nessun altro, al mondo, è riuscito a fare altrettanto.

Dall’impresa straordinaria, e da queste pagine scarne, i giovani dovranno certamente trarre una grande lezione, più spirituale che tecnica: la lezione di Ambrogio Fogar, che ha così luminosamente contribuito a dare un prestigio rinnovato alla nostra bandiera, in tempi ahimè tanto calamitosi. Lo hanno ben capito, con la loro sensibilità naturale, i lavoratori italiani emigrati in Australia, in Nuova Zelanda e in Brasile: sono accorsi attorno al Surprise nei porti di rilascio, ed hanno detto grazie, con la loro ammirazione, ad Ambrogio Fogar, per aver dato un palpito al loro cuore di italiani, e per averli rivalutati, nel mondo in cui sono costretti a vivere.

Un grazie che tutti noi dobbiamo ripetergli, a ricordo della più grande impresa della nostra marina da diporto: impresa che è già diventata leggenda, nel cuore degli uomini che amano il mare, e che ammirano gli uomini coraggiosi.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ho incontrato Fogar nel 1970 alla Vasaloppet, in Svezia: entrambi la portammo a termine nei tempi limite concessi. Ricordo che io spinsi sui bastoncini per più di 11 ore arrivando quattordiciultimesimo e fui molto sorpreso nel vedere il famosissimo Fogar arrivare dopo di me, ultimo. Però ce l’aveva fatta!

Bell’articolo.

ho avuto modo di conoscere Ambrogio Fogar mentre lui saliva con la sua fidata guida alpina Graziano Bianchi sui pendii innevati della Grigna Settentrionale o anche detta Grignone

erano gli albori del parapendio e stavo decollando da quella montagna quando mi sono fermato un attimo per salutare Graziano e nello stesso momento conoscere Ambrogio

il mio decollo fù molto spettacolare per una scivolata che mi ha visto planare a testa in giù lungo il pendio innevato fin quando la vela ha deciso di sollevarmi nell’aria

per caso ho avuto modo di partecipare ad una bellissima avventura sul Monte Sarmiento in Terra del Fuoco salendo in prima assoluta la cima ovest

con noi c’erano due operatori cinematografici della trasmissione di Ambrogio Fogar che hanno realizzato un film sulla nostra storia e avventura

bei tempi

Joe Cocker ” she came in through the bathroom window”

Procol Harum ” a salty dog”

bellissime.

e come si potrebbe non ricordare !!!

Da ragazzo, a San Benedetto del Tronto, da dove vengo, per quattro anni di seguito lavorai come mozzo sui pescherecci parte delle mie estati, per guadagnare qualcosa.

Il mare che ho conosciuto mi rende ignorante di barche a vela. A quei tempi la vita di bordo era scandita da quattro ore di lavoro e quattro di riposo (si fa per dire), tra una calata di reti e l’altra, giorno e notte, nell’eterno borbottio del ticchettante motore a nafta.

Non dimenticherò mai quel mare, conosciuto in gioventù, bellissimo e spesso orribile, quel mondo di uomini, forse poco avventurosi, ma instancabili, bestemmiatori fantasiosi quanto i montanari del vicino Appennino impervio.

Figli della stessa lotta con la Natura, marinai e pastori, contadini, avevano qualcosa di simile.

Anche io a quei tempi guardavo il programma di Fogar. E mi stizzivo alle critiche, già allora, da divano. Aveva fatto degli errori? Raccontato un po’ di fiocchi?

Resta il fatto che comunque quello che faceva lo poneva dieci spanne sopra quelli che davano aria alla bocca. E ne ho sempre avuto grande rispetto.

Ma l’amore per l’avventura mi venne anche guardando un’altra breve ma intensa trasmissione televisiva: “A come avventura”, negli anni settanta. Le cui sigle, che si trovano facilmente su YouTube, sono certo che accenderanno i ricordi di molti lettori qui.