I 100 anni dei bivacchi in montagna

di Carlo Crovella

La storia dell’alpinismo non è composta esclusivamente di elenchi di prime salite e di personaggi di rilievo. L’andar in montagna comporta una serie infinita di risvolti, collegati alla storia, all’attualità e ai cambiamenti di ideologia alpinistica.

Per chi vede nella storia dell’alpinismo questa accezione più ampia, va ricordato che nel 2023 si è celebrato un importante compleanno tondo: i 100 anni dei bivacchi di montagna.

L’invenzione dei bivacchi è una classica dimostrazione di quella genialità coniugata al pragmatismo che caratterizza i torinesi. L’idea di una “scatola protettiva per alpinisti” matura nell’ambiente degli Accademici subalpini, grazie a spunti di alcuni personaggi di rilievo, fra cui si distinguono in particolare Adolfo Hess, Mario Borelli e Cichìn Ravelli.

Questo a livello di idea concettuale, ma la conseguente concretizzazione si deve innegabilmente all’operosità dei fratelli Ravelli, che sono tre. Nei corso dei decenni, intere generazioni di alpinisti torinesi sono transitati nel loro negozio di articoli sportivi, evoluzione del laboratorio di carpenteria, posto nel cortile. Dei tre Ravelli il più noto è Francesco, detto Cichìn, importante alpinista di livello prima e soprattutto dopo la Grande Guerra. Dalla personalità carismatica, sempre in giacca e cravatta, Cichìn è di fatto il front man (così lo chiameremmo oggi) nel negozio: tiene i contatti con i clienti, sa tutto di tutti e rimette in circolo le informazioni sulle condizioni delle montagne. Quando ci saluterà (1985), avrà da poco virato la boa del cento anni.

Pietro, detto Pipi, è il fratello di mezzo: fa la spola fra laboratorio e negozio, in genere indossa un grembiule nero perché lavora spesso con le mani su attrezzatura varia e, quando fa capolino nei locali aperti al pubblico, quasi sempre bofonchia e brontola contro le più svariate diavolerie moderne, come le piccozze sempre più corte (chissà cosa direbbe oggi!).

Il terzo fratello Ravelli, Zenone, è il meno noto al grande pubblico. È il meno alpinista dei tre, ma forse il più dotato sul piano delle capacità da carpentiere: senza sminuire i contributi dei suoi fratelli, è sicuramente Zenone il vero artefice pratico dei bivacchi come li vediamo ancora oggi in alta montagna.

La vera genialata è la progettazione di queste “scatole” in modo tali da poterle montare in laboratorio, poi smontarle e stipare i vari pezzi in modo da portarli separatamente, in genere a spalle, fino in luoghi anche molto impervi (si pensi al Colle delle Dames Anglaises, senza elicottero!), dove il bivacco viene ricomposto nella sua forma definitiva.

L’evoluzione successiva dei Bivacchi arriva nel dopoguerra, grazie al milanese Apollonio che allunga in altezza il modello originale, permettendo una maggior capienza per la notte, grazie alle cuccette (due, a volte anche tre per lato) appese alle pareti “lunghe”. Sono i bivacchi che abbiamo imparato a conoscere, vedendoli durante le nostre gite in montagna e magari frequentandoli di persona.

La caratteristica fondante del concetto originario (e per me “unico”) di bivacco alpino è che esso costituisce un punto d’appoggio per una successiva ascensione alpinistica o per escursioni e traversate. Da ciò deriva che i bivacchi con tale finalità sono posizionati in luoghi che hanno una “ratio” oggettiva, proprio come punto d’appoggio: per esempio alla base di pareti o sui colli dove transitano le traversate.

Per celebrare, seppur in leggero ritardo, i 100 anni dei bivacchi propongo due letture che spero forniscano interessanti spunti di riflessione.

Il primo articolo è tratto dal bellissimo Annuario CAAI del 2004, orchestrato da Dino Rabbi (al tempo Presidente Generale), in occasione del Centenario di quel particolare sodalizio. Rileggere a distanza di decenni le considerazioni sui bivacchi elaborate da due “grandi vecchi” della montagna (Lucien Devies e Ugo di Vallepiana) dovrebbe indurre a considerare la necessità di controllare la crescita numerica e le caratteristiche (anche morfologiche) dei bivacchi. I bivacchi, afferma in sintesi Vallepiana, sono utilissimi anche per salvare vite umane, ma se eccedono di numero “anziché rendere popolare l’alpinismo, lo uccidono”. Chissà cosa direbbe oggi? Mah.

Il secondo articolo, più recente (2024), si deve alla penna di Luca Gibello, che noi torinesi apprezziamo, oltre che per la sua particolare competenza sull’architettura di montagna, anche come validissimo esponente del Club 4000 (l’associazione dei collezionisti di Quattromila). Gibello fa convergere le sue competenze professionali con la conoscenza delle montagne in quanto alpinista e traccia le caratteristiche della “deriva” che sta caratterizzando l’ampio settore dei bivacchi e punti d’appoggio incustoditi.

Infatti da diversi decenni stiamo assistendo al proliferare indiscriminato di nuovi bivacchi, dalle forme sempre più strane e, soprattutto, dalla localizzazione sempre meno “alpinistico/escursionistica”. La finalità di ricordare delle persone scomparse è encomiabile, ma un eccesso incontrollato di bivacchi, per lo più senza una “ratio” alpinistica, è, a suo modo, una forma di inquinamento. In altre parole: corrisponde ad un eccesso di presenza antropica in montagna.

Metto le mani avanti e descrivo di mia iniziativa una situazione che, seppur molto indirettamente, mi coinvolge. Antonella Filippi, autrice del libro sul padre Andrea (personaggio cui sono molto affezionato), nel 2023 ha contribuito fattivamente alla ristrutturazione di un bivacco (di proprietà del CAI Gallarate), che si trova alle pendici del Cervino. Tale bivacco, originariamente intitolato a Oreste Bossi, ora, completamente ricostruito, è intitolato a Oreste Bossi e Andrea Filippi.

Questa iniziativa è estranea alla mia idiosincrasia verso i nuovi bivacchi per tre motivi fondamentali: 1) il bivacco ha una “ratio” alpinistica, perché può servire come appoggio per poi affrontare la Cresta dei Furggen al Cervino; 2) il precedente bivacco (del classico tipo Apollonio) era ormai inagibile e, soprattutto, conteneva molto amianto, per cui era fonte di inquinamento ambientale, a prescindere dal suo utilizzo umano; 3) il vecchio bivacco è stato completamente smaltito, nell’assoluto rispetto delle regole di sicurezza, e il nuovo (su progetto e sotto la supervisione dell’arch. torinese Stefano Girodo, esperto in tali lavorazioni) copre esattamente la stessa superficie del precedente, senza rubare neppure un centimetro all’ambiente naturale.

Proprio questa iniziativa mi suggerisce un’altra considerazione. I bivacchi più recenti, anche quelli dotati di “ratio” alpinistica, hanno completamente rovesciato l’impostazione originaria dei fratelli Ravelli. Se centro anni fa il bivacco era una scatola chiusa che doveva proteggere gli occupanti dalla natura ostile, oggi il bivacco è anche proiettato verso l’esterno. Forme nuove, ampie vetrate panoramiche, zona soggiorno confortevolissima sono a disposizione anche per chi frequenta il bivacco nei soli orari diurni. Di conseguenza i bivacchi, oltre al loro ruolo tradizionale di punto d’appoggio notturno, sono diventati punti d’arrivo per escursioni in giornata.

Non sono scandalizzato da questa nuova vita dei bivacchi, se però resta prioritario il loro ruolo di punto d’appoggio per una successiva ascensione/traversata. Ovvero il bivacco innanzi tutto deve essere un appoggio dove si dorme per poi compiere una successiva ascensione o una escursione/traversata. In aggiunta, il bivacco può diventare anche il punto di arrivo di escursioni in giornata, ma non deve essere solo questa seconda “cosa”.

Viceversa sono assolutamente contrario ai bivacchi che siano esclusivamente a uso diurno. Ciò deriva o dalla loro localizzazione (non “alpinistica”) o dalla loro natura (forma, dimensioni, ecc.) o addirittura dalla combinazione di questi due elementi.

Per esempio, nel 2022 nel vallone del Gran San Bernardo (a circa 2840 m, lungo la cresta Forchon-Pain de Soucre), è stato inaugurato il bivacco intitolato ad Alfredo Cannavari e Alessandro Letey, persone scomparse in montagna. Ebbene, sia la localizzazione (un quarto d’ora sotto le cime circostanti) sia la natura stessa della costruzione (e soprattutto le sue dimensioni) cozzano completamente con il concetto originario di bivacco alpinistico.

Infatti proprio per il suo utilizzo specifico nell’attività scialpinistica, il bivacco non è attrezzato per il pernottamento. In pratica è una scatola che serve più che altro a scialpinisti/escursionisti per riposarsi o al massimo per ripararsi dal maltempo: in parole povere è una specie di sala relax al termine di una scialpinistica (magari fra una ripellata e l’altra) oppure per cambiarsi la maglia e/o togliere le pelli al riparo dal vento… Tutti concetti che si sposano con la pratica di uno sport e non con l’andar in montagna come lo abbiamo sempre considerato. Ecco perché questi bivacchi sono deleteri e la loro crescita numerica amplifica la negatività della loro natura: non rispondono più ai criteri originari di punto d’appoggio notturno per compiere una successiva ascensione/traversata, ma sono solo dei “salotti diurni” dove trascorrere momenti rilassati fra una performance sportiva e la successiva.

Quale sarà l’eventuale evoluzione di questi “salotti diurni”? Saranno progressivamente arricchiti con innumerevoli optional 7 stelle? Avranno la jacuzzi? Il frigo bar? Pigiando un bottone, uscirà un vassoio con ostriche della Normandia e bottiglia di champagne?

Che c’azzecca tutto ciò con l’andar in montagna?

Quella non sarà l’evoluzione dei bivacchi, ma sarà la morte del concetto di bivacco alpinistico!

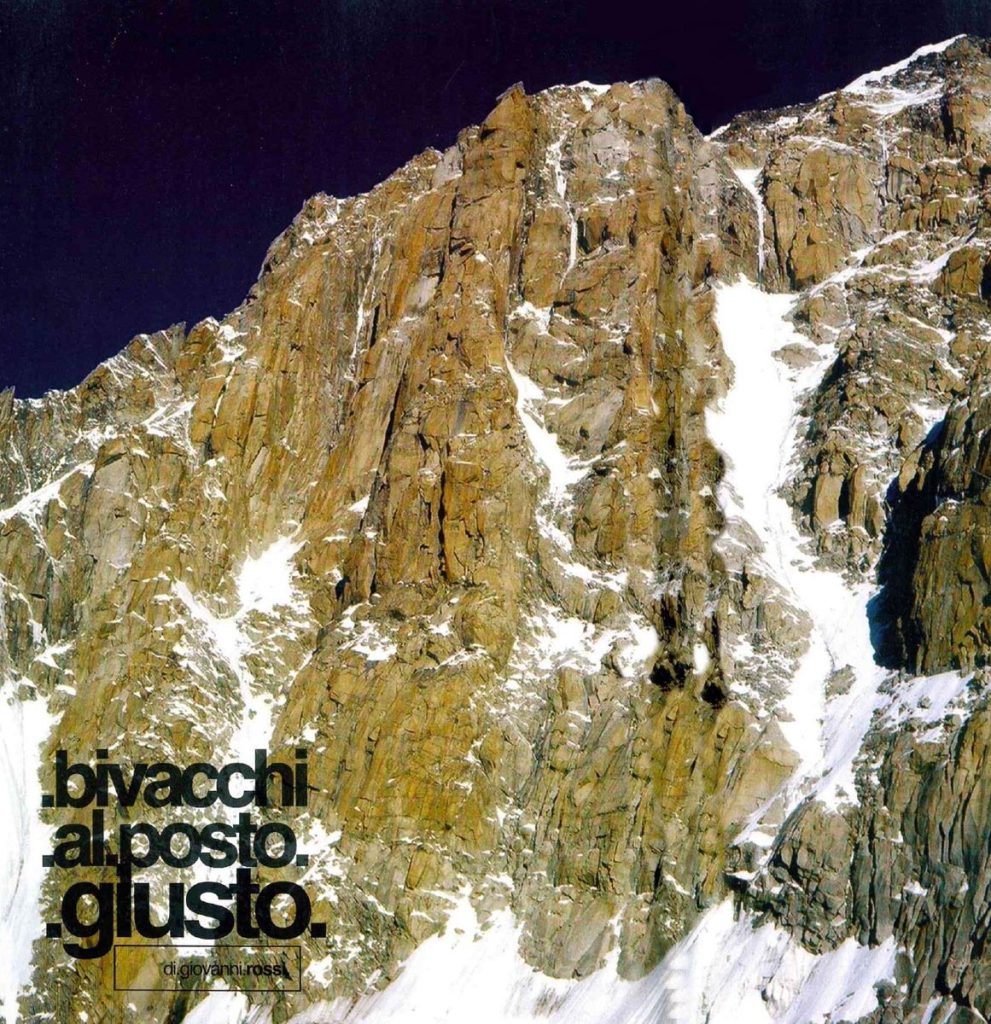

Bivacchi al posto giusto

di Giovanni Rossi

(pubblicato su Annuario CAAI 2004)

La corrispondenza di agosto-settembre 1971 tra Lucien Devies e Ugo di Vallepiana, allora Presidente generale del CAAI, che qui presentiamo, si riferisce al progetto di installazione da parte della Società delle Guide di Courmayeur di un bivacco fisso al Colle Emilio Rey 4027 m sulla cresta sud del Monte Bianco, detta Cresta del Brouillard. Nell’occasione, Devies e Vallepiana espongono, e illustrano con argomenti, le condizioni che ritengono essenziali perché la collocazione di un bivacco si possa considerare corretta dal punto di vista dell’etica alpinistica.

Questi documenti fanno parte, come allegati, della corrispondenza tra Vallepiana e il collega Carlo Ramella, allora coordinatore del gruppo di redazione del numero della Rivista Mensile del CAI riservato al CAAI, che è in corso di riordino e di trasferimento all’archivio storico del CAAI, presso l’Area Documentazione della Biblioteca Nazionale del CAI.

Da Lucien Devies a Ugo di Vallepiana

Parigi, 25 agosto 1971

Mio caro Presidente e Amico,

In allegato trovate copia della protesta che rivolgo alla Société des Guides de Courmayeur in merito al progetto di installazione di un bivacco al Col Émile Rey.

Trovo che il C.A.A.I. dovrebbe denunciare questo eccesso di attrezzature che ha danneggiato e danneggia il valore dell’alpinismo e ne diminuisce anche i piaceri.

Credi, mio caro Presidente e Amico, ai miei sentimenti più cordiali.

Allegato I

Parigi, 24 agosto 1971

Signor Presidente della Società delle Guide di Courmayeur

Signor Presidente,

Sono molto rattristato nell’apprendere che a seguito di una donazione allestirete un bivacco al Col Émile Rey, cioè non ai piedi, ma su una delle principali vie del Monte Bianco.

Continuo a pensare che sia un errore gravissimo posizionare dei bivacchi sulle stesse vie alpinistiche per ridurne la portata e quindi l’interesse.

In allegato troverete copia delle lettere che ho avuto modo di scrivere su questo argomento al dottor Berti nel 1966 e al signor Toni Hiebeler nel 1969, poiché trattano questo problema in generale.

L’alpinismo è uno sport di fatica e avventura. Sarebbe il momento di concentrarsi per non sminuire nessuno dei due, dato che le spedizioni fuori dalle Alpi si moltiplicano per trovarli entrambi.

Sperando che questo appello possa essere ascoltato, vi prego di credere ai miei migliori sentimenti.

Allegato II

Parigi, 11 marzo 1966

Al Dott. Romeo Berti, Presidente del Club dei 4000, Macugnaga

Egregio signor Berti

nella sua lettera del 10 gennaio, lei ha chiesto un parere sull’opportunità di collocare un rifugio-bivacco sul versante est del Monte Rosa.

A mio parere, è bene facilitare l’accesso alla montagna, in modo che chiunque, indipendentemente dalla sua situazione sociale, possa praticare l’alpinismo se ha il desiderio e la volontà di farlo. È una questione di giustizia, di “diritto allo sport”.

Ma sarebbe un errore facilitare le gare stesse. Gli alpinisti sono una legione, e molti di loro sbagliano di grosso. Il nostro dovere in questo campo non è quello di ridurre la difficoltà, ma di mantenerla affinché le Alpi possano continuare a soddisfare le aspirazioni degli alpinisti. Non tutti possono raggiungere il Caucaso, l’Himalaya o le Ande.

Ma le Alpi hanno vie della stessa portata di quelle del Caucaso. Non sminuiamo questa scala. È un errore che è già stato fatto sul Monte Bianco. I rifugi di bivacco che sono stati allestiti sulle creste di Peutérey e dell’Innominata hanno contribuito in modo significativo alla popolarità di queste vie. Ma non sono più le stesse vie e la loro portata si è ridotta. Ieri, 35 anni fa, era il Caucaso in Italia. Ora non lo è più.

Mi sembra che sarebbe un gran peccato ripetere lo stesso errore al Monte Rosa. Dalla capanna Marinelli, la Dufour e la Nordend possono essere percorse comodamente al mattino o durante il giorno. Non bisogna mettere nulla tra la capanna Marinelli e le cime, né vicino alle cime stesse.

Per quanto riguarda la Gnifetti, nessun rifugio-bivacco deve essere collocato a meno di due ore dalla crepaccia terminale nel punto più basso della parete. Questa meravigliosa parete e le sue vicinanze devono essere lasciate intatte da qualsiasi attrezzatura.

Questa è l’opinione che volevo esprimervi. È dettata da una profonda riflessione sull’equilibrio da mantenere tra le attrezzature di avvicinamento e la protezione di un’area di alta montagna.

Cordiali saluti

Allegato III

Parigi, 3 luglio 1969

Sig. Toni Hiebeler, Monaco

Gentile signor Hiebeler, ho qui la sua lettera del 23 giugno 1969.

In realtà, nelle Alpi francesi esistono solo pochi rifugi-bivacco.

A seconda della geografia delle nostre montagne, o i rifugi-bivacco sono allestiti in basso, all’inizio delle salite, e allora sono troppo piccoli: preferiamo perciò piccoli rifugi, strutture da 15-20 posti. Oppure potrebbero essere collocati sulle salite o alla loro fine, e a questo noi siamo contrari perché sminuirebbe lo sport che ci sta a cuore […] I miei colleghi condividono questa posizione.

Da parte mia, ritengo che sia del tutto sbagliato allestire rifugi e bivacchi sulle ascensioni o in cima. Permettetemi di illustrare questo punto con un ricordo personale.

Nel 1935, dopo la via Solleder, Gervasutti e io, sorpresi dalla notte e dalla pioggia nella discesa della via normale, non riuscimmo a trovare l’uscita e bivaccammo fino alla luce del giorno.

Oggi, con l’attrezzatura odierna, ciò non potrebbe più accadere. Ma questo tipo di avventura fa parte del divertimento. Non capisco perché gli alpinisti e le istituzioni alpine, cedendo alla mania organizzativa della specie, si ostinino a uccidere il piacere.

Cordiali saluti

Da Ugo di Vallepiana a Lucien Devies

Milano, 28 agosto 1971

Egregio Presidente e caro Amico,

La ringrazio per la gentilissima Sua del 25 corr. e per avermi cortesemente inviato copia della protesta da Lei indirizzata alla Società delle Guide di Courmayeur in merito al progetto di installare un bivacco al Colle Emilio Rey. […]

Personalmente condivido i Suoi sentimenti nel senso come, innegabilmente, l’installazione di numerosi bivacchi sulle più belle ed impegnative vie del Monte Bianco. come pure del Monte Rosa, le declassino; d’altra parte non mi sento di prendere ufficialmente posizione decisamente contraria all’erezione di un bivacco al Colle Emilio Rey senza aver prima sentito il parere dei miei colleghi dell’Accademico e ciò anche indipendentemente dal fatto di essere assai scettico circa l’efficacia che una nostra presa di posizione può avere sulla decisione della Società delle Guide di Courmayeur la quale, probabilmente, deciderà secondo il proprio interesse diretto che io ignoro quale possa essere. D’altra parte, nel mentre personalmente a Lei, e modestamente a me pure, può addolorare vedere declassate delle vie che noi abbiamo fatto senza l’aiuto di alcun bivacco intermedio, purtroppo temo che la tendenza di rendere le montagne sempre più facilmente accessibili sia una tendenza irreversibile, collegata anche con la popolarizzazione dell’alpinismo e persino, giungo a dire, con l’aumento non solo del numero degli alpinisti ma addirittura della popolazione umana. Non va infine dimenticato che, ad esempio, vi è anche fra gli “Accademici” italiani più puri qualcuno che pensa (nel caso specifico con ragione) che se al Colle di Peutérey vi fosse stato, a suo tempo, un bivacco, l’indimenticabile Oggioni ed i suoi compagni sarebbero ancora vivi, e questa considerazione favorisce, in molti, l’idea di porre, so possibile, un bivacco addirittura in tale località.

Non va inoltre, infine, dimenticato che se può, con ragione essere deplorevole che le grandi vie delle Alpi vengano facilitate, non va per contro dimenticato che oggigiorno il Caucaso, le Ande e l’Himalaya sono talmente ravvicinate, nel mentre la spesa è proporzionalmente fortemente diminuita in confronto al passato, da renderle sempre più facilmente accessibili a un sempre maggiore numero di nostri colleghi per fortuna più giovani di noi.

Ringraziandola nuovamente, Egregio Presidente e caro Amico, per la Sua iniziativa che personalmente e sentimentalmente condivido in pieno, informandola dell’azione che avrò eventualmente intrapresa a sostegno della Sua iniziativa, non appena sarò stato a ciò autorizzato dai miei Colleghi del Consiglio Centrale dell’Accademico.

A Lei, caro e vecchio Amico, i miei saluti particolarmente cordiali.

Da Ugo di Vallepiana al Presidente della Società delle Guide di Courmayeur

Milano, 8 settembre 1971

Egregio Presidente,

causa mia assenza per ferie estive apprendo solo oggi come una persona (la quale ritiene con tale iniziativa di dare impulso all’alpinismo) abbia in animo di fare dono, alla Società delle Guide da Lei presieduta, della somma necessaria per installare al Colle Émile Rey (località a me ben nota) un bivacco fisso che dovrebbe facilitare soprattutto l’ascensione del Monte Bianco per la Cresta del Brouillard, e ciò indipendentemente dal fatto che il colle venga raggiunto dal versante del rifugio Monzino oppure da quello della capanna Sella al Rocher.

Ad un esame superficiale, e a chi non sente la bellezza delle grandi “vie” del Monte Bianco, grandi vie che per mantenere il loro carattere integrale non debbono venire artificialmente facilitate, questa iniziativa può sembrare utile alla causa dell’alpinismo.

A nome del Club Alpino Accademico Italiano, di cui mi onoro di essere il Presidente, mi permetto, però, di affermare in maniera assoluta che ciò non corrisponde alla realtà in quanto sminuire i più superbi itinerari del Monte Bianco riducendone le caratteristiche di lunghezza e di impegno che li distinguono dalle più facili vie di altri gruppi montani e che li ravvicinano ad alcuni fra i più grandi itinerari, ad esempio, del Caucaso, non è propaganda alpinistica ma, anzi, è un declassamento del Monte Bianco e toglie ad esso il suo fascino di grande montagna. Non solo, ma l’installazione di nuovi bivacchi con l’intenzione di facilitare alcune vie affinché non siano riservate solo a chi è tecnicamente e moralmente degno di percorrerle, ma per aprirne l’accesso pure a chi meno preparato e che (come del resto è già, purtroppo, avvenuto) facendo assegnamento sulla presenza del bivacco, affronta difficoltà superiori alle proprie forze, è spesso causa di tragedie alpine, cosicché il bivacco, se anche in alcuni casi può rappresentare una salvezza può in moltissimi altri, invece, costituire una trappola mortale.

Quanto poi all’esame della situazione dal punto di vista delle Guide, considerazione che non è di mia competenza ma che mi permetto di fare, forte della vecchia amicizia che mi ha legato a molte Guide del passato, credo, anzi sono certo che L’installazione di pleonastici bivacchi sottrae alle Guide la possibilità di un “lavoro” di soddisfazione morale, e cioè quello di accompagnare buoni alpinisti in gite che non siano semplici passeggiate. Per contro, incrementando, per le ragioni sovra accennate, la possibilità di disgrazie alpinistiche dovute al fatto che taluni alpinisti immaturi affrontino vie superiori alle loro forze, costringono poi le Guide al lavoro certo nobilissimo, ma non piacevole, di organizzare spedizioni di soccorso che spesso si riducono al ricupero di salme.

Per tutte queste considerazioni formulo, a nome del Club Alpino Accademico Italiano, non solo la più decisa protesta contro l’installazione di un bivacco al Colle Émile Rey in quanto esso deturperebbe e deteriorerebbe una delle più belle vie al Monarca delle Alpi, spezzandola in due monconi ma, quale amico di vecchia data delle Guide di Courmayeur, richiamo la Sua attenzione, Signor Presidente, su quanto ho avuto l’onore di esporLe, cioè come io sia convinto che l’attrezzare eccessivamente le montagne, facilitandone troppo l’accesso, specie per le vie più belle ed impegnative, rispecchia un’illusione: quella, cioè, di credere di rendere l’alpinismo popolare nel mentre, invece, lo si uccide. Spero dunque vivamente che, grazie pure al Suo autorevole intervento personale, detto bivacco al Colle Émile Rey non venga mai installato.

A Lei, Egregio Presidente, i miei più cordiali e distinti saluti.

Da Lucien Devies a Ugo di Vallepiana

Parigi, 29 septembre 1971

Mio caro Presidente e Amico,

ho letto le vostre lettere del 28 agosto e del 10 settembre 1971 e sono stato molto contento dell’accoglienza amichevole che il mio S.O.S. ha ricevuto da voi e, grazie a voi, dai membri dei tre gruppi C.A.A.I.

Avete fatto molto bene a non fare alcun riferimento al mio appello nei vostri discorsi. È stata una cosa saggia. L’esperienza maturata in Francia in diversi casi di protezione delle montagne o di siti di arrampicata mi ha mostrato quanto sia importante prestare attenzione a tutti gli aspetti psicologici. Il suo intervento espone molto bene l’intera questione e le varie argomentazioni e le faccio i miei complimenti. Ora non resta che attendere la risposta delle guide di Courmayeur, con la curiosità che lei ha suscitato [vedi nota]. Nel ringraziarla per l’azione che ha gentilmente preso in mano e che segna una svolta, la prego di credere, caro Presidente e Amico, ai miei migliori sentimenti.

Le argomentazioni di Devies e Vallepiana sono state integralmente recepite dalle Tavole di Courmayeur (1995), in cui si legge: «Estranei alla loro funzione originaria sono i bivacchi collocati a poca distanza dal fondo valle o da altri punti d’appoggio, lungo le vie di salita o in prossimità della vetta. Le associazioni devono quindi attenersi al criterio originario nella collocazione di nuovi bivacchi e nel ripristino di quelli esistenti, procedendo alla graduale eliminazione di quelli che a tale criterio non corrispondono».

Nota

Il bivacco al Colle Emilio Rey non fu poi installato. Nel 1979 la Società delle Guide di Courmayeur installò un bivacco nelle vicinanze del bivacco Lampugnani del CAAI, a 3850 m c. sulla cresta sud-sud-ovest del Pic Eccles (Cresta dell’Innominata), dedicandolo a Marco Crippa. Si deve ricordare che anche la collocazione del bivacco Lampugnani era stata severamente criticata da Devies, per gli stessi motivi sopra esposti. Si legge infatti nella guida Vallot (Devies-Henry): «Il est tout à fait dommage que ce bivouac existe. Il empèche que le versant sud du Mont Blanc soit ce qu’il était avant sa construction: le Caucase de l’Europe occidentale».

Che le Tavole di Courmayeur siano rimaste lettera morta su questo come su altri punti, è un altro discorso.

Stanze emozionali

di Luca Gibello

(pubblicato nella rubrica “Abitare il paesaggio”, su Rivista del CAI n. 8 (nuova serie), maggio 2024

In principio furono i bivacchi.

Giusto un secolo fa, nel 1923, i nostri gloriosi antenati del Club Alpino Accademico (Mario Borelli, Francesco Ravelli, Adolfo Hess) concepivano un ricovero minimo, da collocare in aree remote dell’alta quota, all’attacco di vie alpinistiche di particolare impegno, che offrisse un punto d’appoggio e un riparo per la notte. Un gioiello di prefabbricazione (assi di legno e fogli di lamiera standardizzati, incastrati, inchiodati e rivettati sul posto) e di ottimizzazione dello spazio (una semibotte di 2 metri per 2, alta meno di una persona) che, di poco ingrandito su progetto dell’ingegnere Giulio Apollonio (Presidente della SAT) a cavallo della Seconda guerra mondiale, verrà brevettato dalla Fondazione Berti e diventerà per oltre 40 anni un modello diffusissimo su tutto l’arco alpino italiano, prima di cedere il posto (dal celeberrimo Bivacco Gervasutti in qua) a strutture più grandi e confortevoli, progettate ad hoc di volta in volta.

Poi, nel 2008, le prime avvisaglie dell’attuale deriva. Il designer londinese Ross Lovegrove, un creativo trendy, autocompreso nell’immagine del suo personaggio yeah!, con un’idea della montagna alla James Bond in salsa Vogue, concepisce la «capsula alpina»: un ovoide in acciaio e vetro specchiante (per veder fuori senza essere visti) che ospita un’alcova iperaccessoriata off grid (con energia prodotta da fonti rinnovabili, of course!) da piazzare in campo libero, per godere di «un’esperienza unica», quella della notte in montagna sotto le stelle. L’Ufo sarebbe dovuto atterrare nei pressi del rifugio Club Moritzino, in Val Badia, ma fortunatamente non se ne fece nulla.

Poi, è storia recente, nel 2018 ecco le StarsBOX: piccole capannette monovolume in legno, poggiate su paletti metallici, con tetto apribile per contemplare la volta celeste da un semplice giaciglio. Versione «francescana» e low tech del modello precedente, nonché agevolmente smontabili, le StarsBOX riscuotono particolare successo, piazzate nelle vicinanze di alcuni rifugi che hanno così ampliato l’offerta ricettiva, intercettando le tendenze del glamping.

Ora, apprendiamo che a fine febbraio (2024, NdR) la Regione Veneto ha approvato il progetto di legge che permette l’installazione di stanze panoramiche in vetro e legno, anche sopra i 1600 metri di quota, laddove sinora le norme urbanistiche ammettevano solo la presenza di bivacchi, rifugi e malghe. Considerando che i Comuni montani veneti sono 86 e che sono consentite due strutture per comprensorio, si potrebbe arrivare a 172. Una Starlight Room Dolomites esiste già: al Col Gallina, quota 2300, 255 metri sopra il rifugio omonimo, che gestisce la struttura. Il sito web informa che il prezzo di 700 euro comprende trasporto, cena, pernottamento e colazione. Tutto esclusivo, ovviamente; alla faccia dell’accessibilità allargata!

Ora, da più parti, così come in precedenti puntate di questa rubrica, si solleva la critica all’omologazione dei paesaggi, che paiono fruibili solo se esiste un dispositivo in grado di evidenziarli, uso e consumo dell’estenuante platea social, affamata d’immagini sensazionali che subito invecchiano. Ma c’è dell’altro.

In fondo, nella loro iterazione di piccole scatolette di latta per sardine, anche i bivacchi modello Ravelli e Apollonio erano manufatti assolutamente omologhi. Tuttavia, ci sono radicali differenze: si tratta d’infrastrutture «pubbliche», sempre aperte e ad accesso libero; raggiungibili a prezzo di lunghi e spesso faticosi avvicinamenti (a piedi, ça va sans dire); «pedagogiche» nella misura in cui implicano la condivisione — talvolta inattesa—di uno spazio organizzato, quasi scientificamente, secondo una spartana idea di abitabilità. Ben altra cosa rispetto al comfort di un turismo di lusso che, invece, prevede spazi contenuti, ma non proprio risicati, con l’alcova da una parte e il tavolo da pranzo dall’altra, distribuiti da un ingressino con toilette. Ma per quel prezzo, poi, non vogliamo pretendere una doccia calda, anche se fuori non c’è un filo d’acqua? Un’ulteriore considerazione riguarda il concetto di artificialità. Sempre di più, il nostro rapporto con la natura deve essere mediato: attraverso la tecnologia digitale che ci guida come degli automi con il Gps (perché, senza, ormai ci perdiamo anche su un sentiero); oppure, nella fattispecie, attraverso l’architettura.

Queste «bolle» sono la plastica immagine del nostro bisogno di protezione artificiale inculcato da decenni di vita urbana, che ci ha fatto perdere la dimestichezza, la capacità di «reagire» di fronte agli elementi naturali e agli ambienti non addomesticati. Lo ricordava giustamente la collega di rubrica Anna Sustersic che, nel numero 5, parlava di Pericolosamente bello: in buona sostanza, immersi nella natura sì, ma a debita distanza, con le dovute cautele, i dovuti filtri e schermi. Che, in questo caso, si estrinsecano nel fuoristrada o motoslitta che ci conduce a destinazione, nei pasti serviti al tavolo, nel bagno in camera e nell’involucro in legno e vetro. Ecco l’ultimo e definitivo annichilimento dell’idea di esplorazione, rimpiazzata dal cosiddetto «turismo esperienziale».

È questa vera valorizzazione delle montagne? Sarà questa, proprio in concomitanza con il centenario di quelli gloriosi, la nuova generazione di bivacchi che ci attende? Ricordiamo che, per godere la meraviglia di una notte speciale in quota, si può sempre piantare una tenda, mentre per contemplare col naso all’insù un cielo stellato basta un sacco a pelo.

Buonanotte!

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

E’ ahimè naturale involuzione che i bivacchi percorreranno il percorso commerciale dei rifugi con ampio parcheggio e ambizioni di stella michelin

Giusto Bosco ma poi se la valutazione e realizzazione la fa uno studio che si ritiene l erede di Scarpa e lascia le orme della scarpa anche in quota siamo nel tubo della tac come dice Benassi per non dire peggio.

Il problema ddlla “sintonia con l’ambiente” lo potremmo allargare anche i rifugi, in particolare a quelli costruiti (o “ricostruiti”) di recente.

Forse servirebbe una normativa che sottoponga a “valutazione di impatto ambientale” il fabbricato prima che venga realizzato. Può essere che in qsto modo si possano evitare certi “cazzotti in un occhio”.

Il problema ddlla “sintonia con l’ambiente” lo potremmo allargare anche i rifugi, in particolare a quelli costruiti (o “ricostruiti”) di recente.

Forse servirebbe una normativa che sottoponga a “valutazione di impatto ambientale” il fabbricato prima che venga realizzato. Può essere che in qsto modo si possano evitare certi “cazzotti in un occhio”.

9, hai ragione mi sono espresso male. Non è un problema di colorazione, che giustamente deve permettere una buona individuazione del bivacco, ad esempio in caso di nebbia e di brutto tempo. Ma non mi si venga a dire che il nuovo bivacco Gervasutti, che sembra un tubo per una tac, sia in sintonia con l’ambiente che lo circonda.

#2: D’accordo in linea di principio, ma ho notevoli perplessita’ circa il “meno visibili possibile”. Non pochi bivacchi servono non solo come base di pernottamento per salite e traversate, ma anche – e in qualche caso sopratutto – come ricovero d’emergenza in caso di maltempo o altre avversita’. Per svolgere questa funzione, il bivacco deve essere visibilissimo sia per posizione che per colorazione, in modo da poter essere raggiunto anche in condizioni meteo pessime. Almeno una volta, i bivacchi erano dipinti in arancione, e questo non solo perche’ era il colore della vernice anti-corrosione

Poi, certo, volendo si puo’ anche sostenere che la presenza di un possibile riparo facilmente raggjungibile tolga impegno e bellezza alle salite in zona. Ma questo discorso diventa molto delicato quando si cominciano a contare i morti.

Doveroso render onore ad Alessandro Gogna che ha provveduto alla traduzione dal francese delle lettere di Lucien Devies che, nell’articolo sull’Annuario CAAI 2004, sono in francese, perché cosi sono state scritte. Io non mi sono impegnato nella traduzione un po’ per pigrizia e un po’ per rispetto storico. Ma effettivamente le lunghe lettere in francese avrebbero presumibilmente disincentivato non pochi lettori a proseguire, per cui bene ha fatto Alessandro. E’ interessante notare, però, che non è un unicum la corrispondenza Devies-Vallepiana dove il primo scrive in francese e il secondo in italiano, senza equivoci fra i due e anzi chiamandosi “Signor presidente e amico carissimo”. Fra Devies e gli alpinisti italiani capitava così abitualmente, come con Gervasutti nel celebre carteggio del 1942-43. Il comune amore per la montagna permette di capirsi al di là della propria lingua madre.

Il 1923 è il momento in cui prende corpo, all’interno del CAAI, la specifica idea che poi si concretizzerà nei “Bivacchi Ravelli”, cioè progettati e materialmente costruiti dai fratelli Ravelli. Ovvio che esistono dalla notte dei tempi esempi di ripari di fortuna, capanne di pastori e anche casermette militari, utilizzati da alpinisti come punti di appoggio.

Un plauso al lavoro di Crovella per il giusto e meritato spazio / ricordo dedicato a questi ricoveri che tante vite hanno sicuramente salvato , compreso la mia!

Molto interessanti le missive d’ epoca con sapor d’ altri tempi e temperamenti oramai spariti,

proprio come il bivacco(specifico per non confonderlo con il bipede politico) Brunetta…!

Ai morti si dedica ciò che ai vivi fa comodo ricordare con la certezza che il morto non può di certo ribattere.

Sono sicuro che nelle montagne dell’aldilà, molti alpinisti morti in montagna si stanno vergognando per la lavatrice con 4 brande che i loro parenti gli hanno dedicato nelle montagne dell’aldiqua.

Ben po, qui li tolgono e non li rimpiazzano .

Brunetta e Cosi sull Antelao

Quello in val dAngheraz

Però hanno sistemato molte malghe e baiti……rigorosamente poi chiusi a chiave

Che i se copa tuti

Però non ho capito bene le date: perché considerare il primo bivacco del 1923? E quale sarebbe stato?

In realtà mi pare di ricordare che prima ci fossero stati i primi ricoveri di emergenza, i primi baiti riattati e riattrezzati (anche qui con la primazia torinese) per non parlare delle installazioni di guerra recuperate e adattate.

Comunque interessante excursus

Un bivacco dovrebbe essere una struttura spartana e per questo essere il meno possibile impattante e visibile, quindi il più possibile in sintonia nell’ambiente in cui è inserito. Questo non vuol dire che non deve essere costruito bene e non essere un riparo sicuro. Certi bivacchi sono dei veri obrobri, non hanno nulla in sintonia con quello che li circonda, sembrano delle lavatrici, delle astronavi, dei tubi per la Tac.

Bel pezzo con belle riflessioni e interessanti documenti.Ero un cliente fedele di Ravelli in corso Ferrucci a Torino. Ricordo l’insegna verde in lamiera (spero nn sia andata distrutta) e l’interno del negozio in legno. Era un piacere conversare con Cichin (mai visto una volta senza giacca e cravatta) o con i commessi tra cui ricordo con gran piacere il pinerolese “Michlin” Ghirardi (lo vidi sulla “normale” in Sbarua con gli stivali da pesca) e in tempi più recenti il forte Flavio che ancora oggi dispensa dotti consigli su attrezzature alpine da Cisalfa a Grugliasco.

Sull’evoluzione “comodosa” dei bivacchi nn ho personalmente particolari controindicazioni, pur che rimangano strutture di accoglienza a supporto di ascensioni o traversate. Certo … tra il bivacco Hess e il Boarelli c’è la stessa differenza che passa tra la prima ‘500 e quella dei giorni nostri. Però i tempi cambiano e così come nessuno si sogna più di indossare le camicie in flanella “Carlo Mauri”, trovare maggiori comodità nei bivacchi è cosa abbastanza naturale, specie se costruiti in tempi recenti.

Per qto riguarda i “bivacchi-alcova”, credo siano chiusi a chiave e qdi stiamo parlando di tutt’altra cosa. Se sono pochi nn demonizziamoli. Una notte romantica potrebbe rimpiazzarne altre più alpinistiche, specie … qdo passano gli anni e a condizione di avere ancora “energie” sufficienti a fare una discreta “figura”.