Metadiario – 253 – La Caporetto di Controscuola e quella in bici – AG (2003-004)

Il 27 maggio 2003, a Milano e nello studio del notaio Cesare Suriani, convennero coloro che intendevano costituire l’associazione culturale Alt(r)i Spazi, in memoria di Ettore Pagani. L’iniziativa fortemente voluta dalla mia ex Ornella e dalla vedova Simona Manfredini, stava finalmente per decollare. Quel giorno erano presenti, oltre a noi tre, Delia Maffi, Paolo Bellingardi, Nicolò Berzi, Luciana Genolini, Rocco Ravà, Stefano Sala, Federica M. Schenone, Laura Bernardini, Alessandra Raggio e Stefano Romanengo. L’associazione era destinata a un discreto successo, mi capiterà in seguito magari di raccontare qualcosa. Ma presto l’interesse e la collaborazione della maggior parte dei soci scemò, così da far gravare il reperimento fondi, la ricerca nuovi soci e l’organizzazione delle attività esclusivamente su Simona, Alessandra e me. Tra alti e bassi andammo avanti benino fino a che Alessandra decise, per il suo lavoro, di dedicarsi completamente al Banff Film Festival. Era il 2013 e da quel momento Alt(r)i Spazi vivacchiò fino alla definitiva chiusura del 2022.

Della giornata del 27 maggio a me rimase indelebile l’ultimo saluto a Ornella. L’accompagnai alla vicina stazione di Conciliazione della Metropolitana e la vedevo tesa. Le chiesi come andava e lei mi rispose con gli occhi rossi di pianto “Va come a chi gli è stato detto di avere un tumore al fegato e che per lui è solo questione di mesi”. Non l’avrei più rivista, anche per suo preciso volere, fino a che non fui avvertito da Paolo e Michele: andai a trovarla nel tardo pomeriggio del 29 dicembre. Giaceva serena e immobile in quello che era stato il nostro letto, in via Volta 10.

Nel frattempo mandavo avanti a pieno ritmo Controscuola. Avevo ingrandito di parecchio la lista, molto spesso senza chiedere il parere dei diretti interessati. E questo fu senza dubbio un errore. Lorenzo ed io ci fidavamo della presumibile buona volontà di tutti, ma questa spesso latitava. Ad ogni testo che veniva prodotto seguiva l’invio fatto da me a tutti gli aderenti. Se qualcuno rispondeva, la sua risposta veniva fatta circolare alla stessa maniera, cioè sempre con invio circolare di e-mail.

Ma già nelle prime due settimane si verificarono i primi “incidenti”, quelli destinati a inceppare l’intera iniziativa. Furono più d’uno gli episodi di intolleranza delle idee altrui, con conseguenti insulti, scherno e dileggio.

Il 12 febbraio 2003 sentii la necessità di avvertire tutti quanti di questo pericolo:

“Carissimi, sempre approfittando del vostro tempo (anch’io devo rubarmelo per queste cose) vi sottopongo la continuazione di quella che è ormai una polemica bella e buona sull’argomento ‘responsabilità’.

Controscuola infatti è nato per dare voce ai pensieri e al sentimento della montagna, anche quando questi cozzano tra di loro. Però le regole (le sole regole) che ci dovrebbero essere (qui lo dico e nello stesso tempo chiedo pareri) sono:

1) contenere la polemica, rimettendola sempre sui binari di una discussione corretta e volonterosa nei confronti dell’interlocutore (che comunque merita sempre rispetto);

2) evitare di “chattare”, vale a dire impegnarsi a scrivere pensando che chi legge non è una persona sola (con la quale ti puoi permettere sottintesi).

Ci sarebbero tante cose da riferire, se vogliamo possiamo dire la nostra tutti noi: per esempio, se è meglio cercare di regolamentare o lasciare le cose (dal punto di vista giuridico) come stanno, se le guide stanno rinnovandosi o meno, ecc.

Per il momento mi preme dare il giusto (quello che io credo sia giusto…) avvio al forum di Controscuola.

Noto che gli scritti, qui sotto riportati, di Cristiano Delisi e Marco Vegetti sono assai veementi anche se molto puntuali. Purtroppo non credo che sia la strada giusta, questa. Gli animi si scaldano, i pregiudizi si gonfiano, e alla fine ciascuno si ritira nella sua torre oppure a volte finisce a “tarallucci e vino”, se per caso ci si incontra e si fa conoscenza.

Ma alla fine non c’è vero dibattito, non cresciamo a sufficienza. Perché alla fin fine credo che Delisi abbia bisogno di Vegetti come Vegetti di Delisi, lasciatemelo dire.

In ogni caso la polemica non è costruttiva e prego entrambi di ripensare i loro interventi. Ciò di cui ora c’è bisogno è che ne facciate un’altra versione, adatta ad entrare in circolo, adatta a penetrare nella mente e nei sentimenti di chi in questo momento o sorride o è triste per il vostro litigio.

Naturalmente siete liberi di lasciare gli scritti così come sono: però io sono convinto che basterebbe modificarli leggermente, depurarli un poco dell’eccessiva emotività e anche dell’aggressività, perché appaiano limpide le cose che state dicendo, cose cioè ragionate, spinte ancora dall’emozione ma ben riflettute.

Vi prego di farlo, perché ciò che dite è assolutamente importante e merita l’uditorio che vi si propone. Non credo abbiate paura di alcuna critica, quindi avanti! Stessa cosa per gli altri “scontri” più o meno velati. Qui è il pdf di questa polemica, in rosso le mie precisazioni tecniche)”.

Controscuola non era solo quello, ovviamente. Ci furono spunti buoni, discussioni corrette e ricche di creatività, come ad esempio quella innescata da Heinz Mariacher che, dopo aver ricevuto l’enorme file della Tyrol declaration, il 27 gennaio mi scrisse:

“Caro Alessandro, sarei proprio interessato di sentire la tua opinione sui “Dieci comandamenti” (Tyrol declaration)”.

Risposi immediatamente (28 gennaio):

“Carissimo Heinz, sono molto contento di risentirti! In attesa di poter parlare prima o poi a voce di queste ed altre cose, la mia opinione sulla Tyrol Declaration la posso sintetizzare in quattro punti.

1) Sono sostanzialmente d’accordo con quanto enunciato, sono molto meno d’accordo sul “tono” e sul “come”. Si possono dire le stesse cose dando agli altri più spazio. Così sembrano proprio “comandamenti”.

2) Non hanno dato sufficiente spazio, nella dichiarazione, alle “firme”. Chi ha pensato tutto questo? Chi lo ha firmato?

3) Al punto 1 hanno sottolineato le capacità tecniche, l’allenamento e l’equipaggiamento come essenziali nella scelta di una qualunque salita. Io sono dell’opinione che questo non basti. Occorre avere un giudizio preciso del proprio attuale equilibrio interiore e soprattutto fiducia nella propria capacità di relazione con l’ambiente. Occorre cioè dare meno importanza gerarchica ai mezzi e agli strumenti di sicurezza, dandone di più invece alla propria capacità di trovare dentro di noi tutti gli elementi di sicurezza di cui abbiamo bisogno per le nostre azioni e soprattutto per le nostre decisioni (quelle da prendere prima e durante).

4) Occorreva essere più precisi nella distinzione tra climbing d’avventura e “plaisir” o sport climbing. Questo non in relazione al capire cosa valga di più o di meno, bensì in funzione del pubblico e delle responsabilità degli attrezzatori. La gente deve sapere che differenza c’è tra una via attrezzata, una via parzialmente attrezzata e una che non lo è affatto. Oggi questa chiarezza non c’è. Inoltre lo spit da solo non garantisce la sicurezza assoluta, per il fatto che non esiste sicurezza assoluta. Oggi si tende a pretendere un certificato di garanzia per gli itinerari attrezzati, come se così facendo potessimo essere sicuri che su quegli itinerari non avverranno più incidenti! La questione della responsabilità sta avviandosi ad essere il punto davvero cruciale nella discussione se attrezzare le vie o meno. Io credo che proprio questo argomento alla fine permetterà la fine della smania dell’attrezzatura a tutti i costi: si avrà sempre più paura, attrezzando, di essere ritenuti responsabili da qualche burocrate o qualche avvocato.

E ora, caro Heinz, vorrei conoscere il tuo punto di vista…”.

Il 24 febbraio tentai di conciliare il trambusto generale sulle questioni più varie con questa missiva:

“Cari amici di Controscuola, a qualche giorno di distanza dalle ultime vivacità sulla sicurezza e per tenerle “vive” (non sul piano dell’aggressività bensì su quello della pacifica discussione), mi permetto di inviare a tutti una nota.

Lo spunto mi è dato da due frasi (quelle finali di Marco Flamminii Minuto), che riporto qui per comodità:

“Possiamo discutere anni se il modo di vivere della maggioranza di noi sia giusto o sbagliato, ma la crescente richiesta di attività ricreative all’aperto di stampo sportivo è un fatto sotto gli occhi di tutti. Lo stesso mondo alpinistico va da tempo in questa direzione. Il proliferare di vie perfettamente attrezzate e le realizzazioni degli alpinisti di punta evidenziano una mentalità alpinistica sempre più votata ad un approccio di tipo sportivo.

In un contesto sociale di questo genere è ovvio che chi si rivolge ad una Guida Alpina cerca uno strumento in grado di portarlo con sicurezza in montagna. La Guida Alpina è per l’alpinista della domenica l’equivalente dello skilift per lo sciatore, un servizio che giustifica il pagamento di un corrispettivo”.

Mi sembra che contengano il nocciolo della questione, quindi mettano a nudo il motivo del contendere.

Che la domanda di attività e di strutture di stampo sportivo in montagna sia crescente è certamente sotto gli occhi di tutti. Che il mondo alpinistico in passato sia andato in questa direzione, anche. È però altrettanto vero che il mondo alpinistico non è stato così compatto nell’andare in quella direzione. I media sono votati a sottolineare sempre e solo quelli che sono i cambiamenti, non parlano mai dei fenomeni più silenziosi ma ugualmente attivi che seguono il filo di una tradizione. Manolo e Berhault hanno mai partecipato ad una competizione? No, eppure hanno vissuto in pieno quel periodo storico (ormai) nel quale se non facevi una gara non solo non eri nessuno ma ti davano pure del codardo. Oggi molti più di prima pensano che avevano ragione loro, ed erano una piccola minoranza tra gli arrampicatori di punta.

Che oggi ci sia un ritorno nell’alpinismo e nell’arrampicata a generi di attività in cui la preparazione non sia più solo atletica, ma comprenda principalmente la cura del proprio equilibrio psicofisico e la valutazione responsabile del rischio, è un fatto. Due esempi tra i tanti: le realizzazioni recenti della cordata Larcher-Vigiani, oppure gli exploit recentissimi di Mauro Calibani, si distaccano nettamente dall’andazzo sportivo e protetto. Perfino una rivista come Pareti, che in generale rifuggiva dall’alpinismo-avventura, non solo è costretta ad occuparsene ma perfino a trasmettere una sorpresa ammirazione…

Per non dilungarmi non parlo qui di Huber, di Bole, del dry-tooling, delle cronache americane o britanniche. Ma gli esempi non si contano più e fanno la loro “tendenza”.

Quindi non è così vero che la mentalità alpinistica sia sempre più votata ad un approccio di tipo sportivo. È vero che la domanda tende a “servizi” e “strutture” adeguati alla poca disponibilità che molti hanno a mettersi in gioco. In questo contesto sociale, se è certamente vero che chi si rivolge ad una Guida Alpina cerca uno strumento in grado di portarlo con sicurezza in montagna, è già più discutibile, almeno (ma non solo) per le modalità, che la guida alpina debba essere per l’alpinista della domenica l’equivalente dello skilift per lo sciatore, un servizio che giustifica il pagamento di un corrispettivo.

Io personalmente mi sono sempre battuto per un alpinismo responsabilizzante. Non mi piacciono le ferrate e le vie interamente attrezzate a spit perché demotivano il singolo a cercare la SUA strada, il proprio equilibrio con se stesso e con l’ambiente, illudono l’individuo con la spettacolarità del vuoto e del gesto atletico e l’allontanano da una seria valutazione del rischio che comunque rimane. Preferisco una via normale con gli ometti di pietra (anche quelli che ti possono far sbagliare) ad una ferrata che ti fa faticare di più, ti emoziona con il vuoto ma condiziona il tuo percorso (che non può essere che quello); ti fa credere che l’itinerario sia nient’altro che un otto volante da mancamento di pancia e ti fa avere fiducia somma in una struttura che, magari solo l’assenza di manutenzione, non supererebbe alcun esame di percorribilità.

Non mi convince la nuova religione della sicurezza che sostituisce idoli e simulacri all’immagine “divina” che certamente è dentro a tutti noi. Ma questi pensieri sono miei, soggettivi, forse risaputi.

Come mi ribello al fatto che il Club Alpino Italiano abbia corso in un recente passato il grosso rischio di diventare volutamente l’ACI della montagna, così mi ribello che ci si possa rivolgere alla guida come se si andasse al supermercato. Certo le associazioni rispecchiano la somma dei singoli e quindi abbiamo le associazioni (e i governi) che ci meritiamo: quindi non mi stupisce che una grande parte di pubblico chieda alle guide quella sicurezza totale che le guide non possono vendere: non possono venderla semplicemente perché è una merce non in vendita. Chi la vende in realtà commette una truffa. E il fatto che alcuni consorzi di guide, o qualche guida in particolare, abbiano venduto e vendano la sicurezza totale (commettendo più o meno inconsapevolmente quella truffa) dovrebbe non solo insospettire ma perfino indispettire un pubblico assennato e maggiorenne (che oggi, son d’accordo, appare numericamente poco consistente). Però mi ribello al pensiero che una mentalità (dominante solo in apparenza) possa condizionare il pensiero di così tanti.

È per questo che non dobbiamo starci: io ho scelto come altri un’opposizione costruttiva e dialogante. E vorrei convincere quanta più gente possibile che la ricerca dei nostri limiti non dovrebbe essere il nostro scopo primario. Ci sono infatti vari tipi di limite.

Nell’alpinismo della volontà totale si cercava il limite eroico supremo (quelle rudatisiane campane che suonavano nel momento della verità estrema) affidando al destino, a Dio, o al proprio Io o a tutti questi insieme la propria sopravvivenza.

Nell’alpinismo della sicurezza totale ognuno cerca il proprio limite fisico-atletico come in laboratorio, in un ambiente che si pretende asetticamente depurato da ogni forma di rischio, affidandosi alla convinzione che gli incidenti saranno sempre meno probabili quanto più efficaci saranno l’insieme delle protezioni e l’insieme delle artificiali alterazioni applicate in precedenza all’ambiente naturale.

Nell’alpinismo del divertimento totale si cerca un altro limite ancora: dopo aver affidato ad altri (e ad altro) perfino la propria vita, quale sarà il momento storico finale, in cui si potrà finalmente cancellare in via definitiva ogni presa di responsabilità e abdicare ad ogni barlume di scelta propria? Crediamo veramente che ci sarà quel momento, affrancati dal male, dagli incidenti, dalla morte?

Se poi un alpinista, per sua scelta, ha deciso di percorrere le montagne con l’aiuto di una guida, allora diventa un “cliente”. Il cliente non deve essere per la guida quel pacchetto postale superassicurato che deve arrivare a destinazione, pena sanzioni tali al postino da farlo pentire di aver scelto quel mestiere: il cliente infatti è un individuo, quindi è sacro. Il cliente ci ha liberamente scelti per un’avventura assieme, quindi è ancora più sacro. La guida deve dargli il più grande rispetto, tutta la sua esperienza e la sua attenzione, il suo know-how, i risultati dei suoi faticosi aggiornamenti. Il cliente deve arrivare a destinazione, sano, salvo e contento, perché quella è la missione della guida alpina, non perché altrimenti ci sono le condanne e soprattutto non perché bisogna “fare comunque la giornata”. Perciò in tutto questo processo umano di parole, di sorrisi e di azioni, la guida non deve vendergli mai la sicurezza totale.

Se il cliente corrisponde un onorario alla guida è proprio per permettere a questa di praticare il suo mestiere, quindi poter avere tutte le attenzioni e le sicurezze che non può aspettarsi da un compagno normale. Se il rispetto reciproco è praticamente obbligatorio e scontato, sulla fiducia occorre dire di più. Il cliente ha fiducia in una guida (meglio se amico) tecnicamente esperta ma soprattutto compagno riconosciuto all’altezza di ogni situazione umana in montagna. La guida ha fiducia in un cliente che gli obbedisce ma conserva la sua peculiarità di uomo pensante e senziente, senza essere robotomizzato dalla compravendita della sicurezza totale. Se l’amicizia ci può essere solo tra pari, mai e poi mai alcun cliente dovrebbe deresponsabilizzarsi in maniera completa e pretendere perciò la sicurezza totale. Ciò sarebbe il suo più grande danno: ciò costituirebbe appunto l’essere un cliente al limite“.

La problematica “eliski” fu introdotta il 20 marzo da Roberto Vitale che comunicava all’intera Controscuola la manifestazione contro l’eliski che Mountain Wilderness aveva organizzato in Valgrisenche per il 6 aprile.

Qui decisamente non funzionò. Nel mio archivio ho solo due risposte, tra l’altro favorevoli all’iniziativa e ricche di suggerimenti: quelle di Emilio Previtali e di Marco Tosi. Dalle guide alpine solo silenzio. Con l’unica eccezione di Marco Spataro, guida di Champoluc, che si dichiarava stufo di ricevere chiacchiere per posta elettronica, accusava i cittadini di non comprendere le necessità di chi abita in montagna e concludeva chiedendo la disiscrizione da Controscuola.

La manifestazione del 6 aprile ebbe regolare svolgimento ma non suscitò un gran che l’interesse dei media.

Anche qui volli cercare di riassumere l’intera vicenda con questo accorato messaggio del 22 maggio:

“Elicottero ed eliski

Molto è stato detto e scritto sui disturbi che l’eliski provoca alla fauna, già debilitata dalla lunga stagione invernale, e molto ancora sul fastidio che lo scialpinista prova nel dividere con altri la “sua” montagna. Ma i 25.000 passeggeri che (soltanto nel 1990 e soltanto in Svizzera) hanno usufruito di un passaggio in elicottero per scendere con gli sci non sono dei nemici: sono un pubblico da educare. Le leggi non bastano da sole, anche perché talvolta sono aggirabili. Sono famosi quei voli di elicottero nella zona dell’Alpe d’Huez (in Francia), effettuati per andare a raccogliere sciatori che erano saliti in funivia alle Grandes Rousses e che poi, scesi fuori pista sull’altro versante, avevano appuntamento con l’elicottero. La legge francese infatti proibiva di portare in alto gli sciatori e non di riportarli in basso! E qui si delinea chiaro il grande problema dell’eliturismo che, su tutte le Alpi e in barba a tutti i divieti di atterraggio, permette oggi il sorvolo di qualunque valle!

Ma in montagna l’uso dell’elicottero va ben oltre quello dell’eliturismo e dell’eliski.

In primo luogo, l’elisoccorso. Il soccorso aereo ha profondamente modificato la pratica alpinistica e in alcuni gruppi montuosi l’ha perfino stravolta. L’avventura è una grande cosa, ma una vita umana salvata è ancora più importante. Però ci sono gli abusi, oggi assai facili: i due elicotteri che intervengono per lo stesso infortunio, dove magari basterebbe un’autoambulanza. Sarebbe importante una regolamentazione caso per caso.

Ecco poi i voli di studio, per la conoscenza scientifica del territorio, come pure quelli per la manutenzione degli impianti radiotelevisivi e telefonici. Siamo sufficientemente vigili sulle reali motivazioni di questi voli?

I rifugi alpini sono oggi costruiti, ristrutturati e soprattutto riforniti con l’elicottero. Qui comincio ad avanzare alcune riserve sulla liceità di incentivare ogni genere di consumo nei moderni rifugi-albergo tramite il rifornimento continuato con elicotteri. È vero che il rifugio svolge un servizio turistico, quindi un servizio sociale. Ma l’elicottero ne stravolge le funzioni. Si dice: ma è quello che la gente vuole, un servizio efficiente. A furia di dare servizi efficienti, il pubblico sarà sempre più un pubblico di consumatori di una montagna svenduta. Questo tipo di pubblico crede che comprare sia comunque un diritto. I rifugi dovrebbero tornare ad essere quello che erano: luoghi di raccoglimento, di meditazione o di parca allegria.

Ci sono fotografi e documentaristi che fanno libri di montagna e film usando l’elicottero. Scorci, panorami vanno a solleticare la curiosità di chi ha visto poco delle montagne e crede di aver già visto tutto. Un panorama aereo di montagna non è immorale in se stesso. È immorale l’uso che se ne fa, il far leva sulla voglia di alcuni di sollevarsi, a poco prezzo, dalle miserie di una montagna banalmente (secondo loro) vista dal basso. Una veduta aerea è cattiva educazione, come se l’essenza della vita fosse nel suo compimento, come se l’infanzia non contasse. Perché eliminare subito il fascino del mistero di ciò che non si è visto ancora?

Ci sono pescatori che in primavera si fanno portare in elicottero sui laghetti ghiacciati. Stanno là delle ore a buttare lenze nei buchi da loro scavati nel ghiaccio del lago e alla sera si fanno riprendere.

Ci sono gestori di rifugi che organizzano voli di elicottero per liete serate in romantica baita alpina; ci sono feste ed inaugurazioni di paese in cui le autorità scorrazzano in elicottero per i ristretti cieli delle valli.

Ci sono stati alpinisti che, per le loro imprese hanno usato l’elicottero come un taxi, a ciò incitati da una fetta consistente di pubblico e naturalmente dalla stampa e dalla televisione. L’elicottero è servito per effettuare riprese in diretta di queste imprese, con ciò trasformando l’alpinismo da quello che era prima, e cioè una leggenda creativa, un catalizzatore dell’immaginifico, ad un’attività banalmente sportiva che si può vedere minuto per minuto alla moviola.

La moviola è più forte. Se la televisione ti addormenta come un coglione, la moviola ti lobotomizza. C’è da dire che le immagini extrem, no limits, eccetera sono anch’esse assimilabili e defecabili come tutte le altre. Ma il rischio di indigestione o di obesità diventa sempre più sensibile.

Metto quasi per ultima la protezione civile. Qui l’elicottero è una necessità finora indiscussa. Ma prendiamo il caso dei Grands Montets, vicino a Chamonix. Da ormai parecchi anni là si usa innescare, tramite elicottero, le cariche esplosive poste in precedenza sui pendii per provocare artificialmente il distacco delle valanghe su tutta l’area sciabile: e questo all’unico scopo di tentare di rendere più sicuro lo sci fuori pista, lì praticato in maniera massiccia. Siamo ancora sicuri che non ci sia nulla da dire sulla protezione civile? Fino a che punto è lecito che l’elicottero invada così pesantemente un territorio?

Infine, l’uso dell’elicottero più inaccettabile di tutti è quello legato ai film pubblicitari. I voli sono autorizzati “per il bene della valle”, ma chi ne trae vantaggio è solo il prodotto pubblicizzato. E qui veramente si fa andare la montagna a Maometto. Le montagne fanno da sfondo sfolgorante alla tragedia di tutte le tentate vendite televisive.

Ma torniamo all’eliski e vediamo i problemi della sicurezza. Prima di tutto la sicurezza fisica. Anche se non è provato scientificamente, le vibrazioni dell’elicottero (specialmente in alcuni stretti valloni) possono originare valanghe la cui caduta può coinvolgere alpinisti che si trovano più in basso. La discesa fuori pista in alta montagna è fatta senza quella verifica che solo la salita e una visione globale del territorio possono garantire. È pur vero che la presenza di una guida alpina esperta dei luoghi in genere riduce assai la necessità di una verifica. Le probabilità di distacco di valanghe sono superiori nella discesa e nelle curve saltate. Perciò è bene che si faccia prima in salita lo stesso percorso. Una discesa su terreno non indagato in precedenza può essere pericolosa proprio per la velocità alla quale viene compiuta. L’uso dell’elicottero autorizza moralmente e psicologicamente gruppi di non esperti alpinisti, anche se bravi sciatori. Spesso si verifica la tendenza a scendere ognuno per la propria pista, aumentando così a dismisura la probabilità di un distacco del pendio.

Ma per sicurezza si può intendere non soltanto quella fisica. Si può estendere all’insieme dei comportamenti che proteggono dalle disgrazie e dalle ingiurie fisiche come pure all’insieme delle realtà psicologiche che sono alla base dell’individuo e che quindi sono necessarie alla nostra maturità.

Nelle prime gite sociali della prima parte del secolo XX nessuno parlava di sicurezza. Ma oggi un evento pubblicizzato e documentato come il trofeo Mezzalama, il rally di scialpinismo più seguito di tutti, registra in vetta alle montagne del percorso la presenza di centinaia e centinaia di persone.

Questa montagna diventa dunque un palcoscenico, uno sfondo teatrale sul quale si mostra lo spettacolo-competizione, con elicotteri che volano nel frastuono di ogni direzione.

Sicurezza e ambiente non vanno assolutamente d’accordo, almeno se per sicurezza s’intende la riduzione della montagna ad uno sfondo.

La sicurezza deve essere prima di tutto dentro di noi. Dobbiamo cercarla per tutta la vita e se la troviamo dobbiamo nutrirla e mantenerla. È la wilderness la miglior guardiana della nostra vera sicurezza.

Portiamo i bambini allo zoo, al circo e al luna-park. Quando però loro crescono, saranno i primi a capire che quella era una finzione, un divertimento per farli crescere allegri. Chi educa i bambini ad evitare la fatica e a scansare con la furbizia le noie e le difficoltà è un cattivo educatore e fa di loro degli insicuri o dei viziati pelandroni. Perché dunque fare lo stesso con gli adulti e viziare in ogni modo il turista?

L’eliski e l’eliturismo sono un vizio. La sicurezza in montagna è importante, ma ancora più importante è la sicurezza dentro. Eppure tutti i giorni succede che una parte di noi si rifiuta di accettare e di adottare le conclusioni e le certezze più ovvie. Come se l’ignoranza dovesse necessariamente continuare.

Marco Spataro, guida alpina a Champoluc, mi scrive:

E’ facile schierarsi contro l’eliski o simili quando si vive nei grandi centri urbani, ma chi di noi come me lavora in montagna e ci lavora la vede in modo diverso, anche se posso capire la discordanza di idee.

Il problema è che mi fa’ stare male pensare che le proposte contro l’eliski vengano fatte da persone che con l’elicottero hanno fatto grandi lavori o che comunque non ne sono poi così estranei (Vedi filmati e simili) o ancor peggio anche da persone che sono legate a riviste dove la maggior parte delle foto arrivano da posti lontani con ampio utilizzo di elicotteri e simili.

Io come sai lavoro come guida alpina a tempo pieno e vivo in montagna, la maggior parte del mio lavoro viene svolto con le pelli o gli impianti di risalita, ma lavoro anche con l’eliski quando richiestomi.

Mi sembra che a differenza di quanti dicono, i depositi e la frequenza è regolamentata e non è vero che possiamo volare ovunque. In ogni caso sono stufo di seguire le dichiarazioni delle persone che seppur molto legate al mondo della montagna non ci vivono e lavorano. E’ come se io spingessi per una campagna nelle vostre città abolendo totalmente ad esempio la circolazione con le vetture private…

Carissimo Marco, comprendo bene il tuo sfogo sull’eliski. Personalmente penso che sarà difficile e assai lento far capire alle persone più o meno appassionate di montagna quanto sia negativa questa pratica. Sarà una campagna molto, molto lunga. Ma l’obiettivo finale, vedrai, non è l’abolizione, e neppure la regolamentazione: sarà il quasi disinteresse. Forse non vivremo abbastanza per vederlo, come per la caccia sportiva, per il traffico privato in città o per altre cose. Ma il mondo pensante va in quella direzione.

Personalmente sono fiero di non aver mai lavorato a reportage fotografici con l’elicottero, mentre ho ceduto in ben due casi quando si è trattato di spot pubblicitari. Quindi scagli la prima pietra chi è senza peccato.

La posizione ufficiale delle Guide Alpine è quella di non spingere il discorso, lasciando al singolo professionista l’iniziativa. Sono assolutamente d’accordo. Non credo che tu faccia la guida come un taxista: lo fai per grande passione. Io credo che l’eliski porti in qualche modo alla mentalità che si possa andare in montagna come in taxi. Prima o poi la guida, se vorrà salvaguardare il centro della propria professione, dovrà già lei autoregolarsi, e fare promozione per una discesa fuori pista diversa”.

Eravamo alle porte dell’estate ed ero stanco, anzi direi sfinito. Questa lotta che mi ero sobbarcato mi dava troppo poche soddisfazioni al confronto delle tante delusioni. Decisi che avrei lasciato che le cose andassero come dovevano. Chiusi i miei battenti, non rilanciai più nulla fino a quando, dopo poco, non arrivò più nulla da rilanciare. Controscuola era morta.

Ne tentò un riassunto evocativo Lorenzo Merlo, quando il 24 settembre 2021 scrisse:

”Controscuola” è una formula che alludeva ad una critica sia didattica che formativo-culturale.Tra le Guide, ma non solo, ordinariamente si impiegava la dimostrazione e la valutazione come elementi centrali della didattica. Chi meglio realizzava un’imitazione del maestro otteneva una buona valutazione. C’era anche la descrizione del gesto da compiere e la sua scomposizione dei momenti successivi che realizzavano la prassi.

La tecnica era al centro del processo didattico. Non a caso al tempo tecnica e didattica erano un binomio solido che implicava l’esaurimento della didattica nella comunicazione/dimostrazione della tecnica.

Era una modalità a sfondo meccanicistico. Ovvero sostanzialmente proposta identicamente a tutti. In essa vi era nascosta la falsità che il maestro detenesse la verità e l’allievo la dovesse riconoscere e fare sua.

La linea didattica di Controscuola era maieutico-ricreativa. Non era centrata sulla tecnica, e la descrizione, come la dimostrazione non erano elementi centrali della relazione didattica. Tutto era invece riferito alla persona, alla sua motivazione, alla sua paura, distrazione o intento.

Chi rientrava in sé e diveniva corpo, cioè si liberava dall’idea che aveva di sé, dai timori ad essa coniugati, dai confronti con gli altri o il proprio mito, dalla vanità di cui non era fino a quel momento consapevole e dall’identificazione della realtà con ciò che pensava, invece che con ciò che sentiva, certamente si avviava a trovare la sua linea personale di evoluzione, di scoperta di un sé che pareva già sapesse fare ciò che credeva di dover apprendere.

Attraverso il sentire – dimensione nuova per la maggior parte delle persone, non presente nella nostra cultura – scopriva come realizzare l´opportuno gesto per ogni attività dell´alpinismo. Ricreava la tecnica a sua misura psicomotoria.

Essere sé secondo quanto si sente è il contraltare dell’essere io secondo quanto si crede. Permette di muoversi in modo idoneo a sé, al gruppo, all’ambiente. Permette di realizzare la miglior sicurezza. Significa emancipazione dal conosciuto.

Controscuola era dunque un momento evolutivo della persona, che poi imparasse il fuoripista, a scalare il ghiaccio o la roccia, diveniva del tutto di portata inferiore.

Erano passati 38 anni da quando con Salvatore Bragantini avevo salito la via Vinatzer al Piz Ciavazes. L’unica volta che ci eravamo legati assieme, poi tutti quegli anni ognuno per la sua strada. Per qualche motivo che non ricordo l’avevo rivisto qualche anno prima allorché con la famiglia si era stabilito a Milano, ero stato in casa sua in corso di Porta Romana. E poi di nuovo il nulla. Con i suoi sessant’anni e dopo una brillante carriera era teoricamente in pensione e quindi voglioso di andare a scalare più di quanto potesse permettersi prima. Il 21 giugno andammo assieme in Albigna e salimmo la via Nasi Goreng al Pizzo Spazzacaldera, una piacevole scalata su un granito stupendo. Il 25 giugno invece andai con Lorenzo Merlo alla Sentinella di Gondo dove scegliemmo di ripetere una via davvero classica: Rondini sanguinarie, piccolo capolavoro di Alberto Paleari e Mauro Rossi (1978).

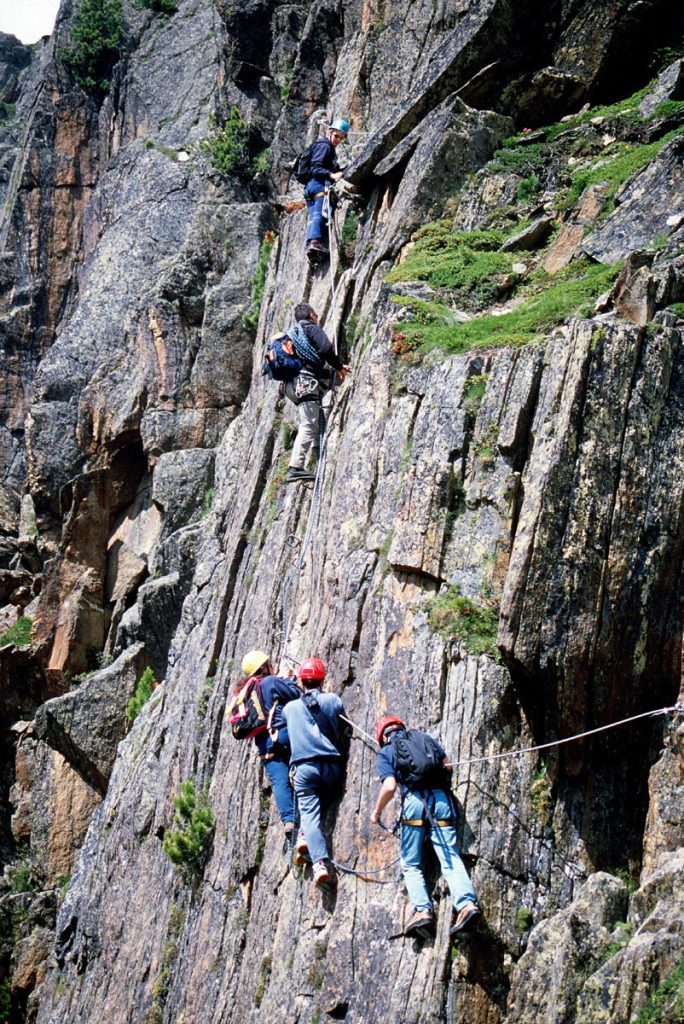

Seguì un viaggio stampa nella Stubaital dove il 28 giugno fui “costretto” a salire con i giornalisti la via ferrata Fernau all’Egesengrat 2631 m. Riattrezzata nel 1999, con tratti ripidi ed esposti tra favolosi scorci sul ghiacciaio, il percorso supera più di 200 metri di dislivello, protetti e guidati da una continua fune d’acciaio e con l’aiuto dei gradini metallici.

Dopo una confortevole sosta alla Dresdner Hütte camminammo per prati e lisce placche rocciose un centinaio di metri a nord-est: ad un ometto di pietra, seguimmo un sentierino abbastanza pianeggiante che si dirige alla base dell’evidente contrafforte roccioso risalito dalla ferrata. Le difficoltà iniziano subito, senza mezzi termini, e proseguono omogenee, inframmezzate da alcune comode piazzuole di sosta che interrompono la continuità della salita. Risalimmo degli spigoli, dei diedrini e dei caminetti, fino ad arrivare dopo circa 100 metri ad una strettoia rocciosa, in cui bisognava incastrarsi con qualche fatica, uscendone poi su un’esposta placca. Di certo i due tratti più spettacolari dell’itinerario, davvero ariosi. Dagli ultimi dispositivi di sicurezza, e seguendo gli omini di pietra su una facile traccia ormai su terreno detritico ed erboso, raggiungemmo il punto più alto della Egesengrat. Facile discesa per sentierino frequentato dai camosci verso la Dresdner Hütte.

Il giorno dopo, assieme a tutti loro, feci la mia prima (e ultima, potrei dire) esperienza in parapendio, dalla Elferhütte al fondovalle. L’istruttore del quale ero passeggero fu gentilissimo. Non avevo alcuna paura e fu divertente. Ma non mi passò mai per la testa di approfondire…

Il 6 luglio mi trovavo a Levanto per passare il consueto weekend con le bambine quando John Bertacchi e Andrea Cito Filomarino (l’attuale compagno di Bibi) mi convinsero a fare un giro in bicicletta con loro. Io titubavo perché sapevo bene quanto loro pedalassero senza problemi per ore. Inoltre non disponevo di apposito “salvaculo”, il pantaloncino imbottito (la culotte) che ogni ciclista degno del nome indossa. L’imbottitura interna (il fondello), riduce di molto il rischio di irritazioni durante la pedalata. Con i miei jeans inforcai a prestito una bicicletta e li seguii nelle prime strade pianeggianti di Levanto (praticamente a livello del mare) in direzione collina. Sapevo la meta ed ero assai preoccupato. Infatti già ai primi tornanti della provinciale n. 38 mi trovai in difficoltà: la salita era ripida e anche con il rapporto più leggero mi sembrava di avere due pezzi di legno al posto dei polpacci. Mi tornava in mente quella volta che Heinz Mariacher mi aveva prestato la sua bici al Passo di Costalunga: ma presto capii che quella era nulla in confronto a questa.

Dopo i tornanti anche le cosce mi dolevano e fui costretto a scendere dalla bici per riposare un poco. John e Andrea si dimostrarono comprensivi, aspettandomi a lungo e incoraggiandomi. Ciò non tolse che l’arrivo alla Colla della Gritta 330 m mi costasse ulteriore fatica. Sapevo che da lì in poi la pendenza era sicuramente più moderata, ma la prosecuzione fino al Santuario di Soviore 464 m fu travagliata. In questi casi non basta l’essere coscienti che certe discipline non si possono affrontare assieme a chi le pratica con regolarità. Subentra e permane l’incazzatura di sentirsi inetti.

Dal santuario abbandonammo la provinciale e prendemmo la stradina del Monte Bardellone che in leggera salita porta a una quota di 590 m e poi gradualmente scende un poco fino alla Cappelletta di san Bernardo per poi risalire al Passo del Bardellone 592 m. Lì arrivai al limite delle mie possibilità ma, per fortuna, il seguito fino alla Foce di Dosso e fino a Levanto sarebbe stato solo discesa.

La prolungata inazione della calata sul mare fece in modo che quando scesi di sella mi ritrovassi pressoché paralizzato. Non riuscivo a camminare. E quando, qualche ora dopo, andammo numerosi a cena in un ristorantino dalle parti di Carrodano non riuscivo neppure a salire le scale. Mi prendevano tutti bonariamente in giro…

Il 12 luglio assieme a Lorenzo Merlo andammo in Canton Ticino per salire Tage der Kälte alla parete sud del Poncione di Cassina Baggio 2648 m, una bella via di 340 m (11 lunghezze) fino al 6b su ottimo gneiss. La via era stata aperta undici anni prima (1992) da Reto Ruhstaller e Pasci Wipfli. L’arrampicata, assai divertente, fu interrotta alla sesta lunghezza, quando un sasso di discrete dimensioni colpì il casco del povero Lorenzo provocandogli quindi una piccola ferita vicino all’orecchio. Il proiettile non era caduto a caso ma proveniva da una cordata che ci precedeva. Preferimmo scendere immediatamente con cinque corde doppie.

Il 13 luglio, nella grande caldazza di quell’anno, con Guya andammo in Valsassina e posteggiammo all’Alpe Brunino 1012 m, con l’intenzione di andare alla Chiesetta di san Calimero 1490 m. Con noi era anche il nostro Pelucco, il quale era ben contento di poter correre sui sentieri. Purtroppo, giunti non distanti dalla meta, ci accorgemmo che il povero cane faceva fatica a camminare, zoppicava vistosamente. Esaminammo le zampe e vedemmo che tutti e quattro i plantari erano piagati, di certo scottati dal calore dei sassi. Facemmo immediato dietrofront, io con Pelucco infilato nello zaino.

Tornai anche a Levanto per due weekend consecutivi, ma questa volta evitando accuratamente la bici. Preferii stordirmi di fatica solitaria nella calura della cresta nord-nord-ovest del Monte Gòttero 1639 m (20 luglio) e in quella ancora peggiore della cresta sud-est del Monte Zatta, fermandomi però alla Quota 1393 m (27 luglio).

E arrivarono finalmente le cosiddette vacanze. L’avventura dei Grandi Spazi delle Alpi era terminata, ma nulla vietava di andare ancora una volta in giro per il Tirolo. Di concerto con l’ufficio del turismo della Valle dello Stubai andammo per una settimana a Neustift. Con noi era però anche Mario Pinoli e Katja Roediger con il figlio piccolissimo Carl-Alberto. Lei era incinta di un secondo. Il 3 agosto salimmo alla Franz Senn Hütte: con noi sette era anche l’amica Cristella. Il 4 agosto andammo solo con Petra, Elena e Guya alla Sulzenauhütte e da lì raggiungemmo il bellissimo lago del Blaue Lacke 2289 m.

Il 5 agosto, con Mario, salimmo in cabinovia dalla Mutterberger Alm alla Dresdner Hütte 2308 m, un ampio e bellissimo edificio vecchio stile con tavoli anche all’aperto. Ci dirigemmo verso sud-est fino all’inizio dell’immane pietraia che costituisce il versante nord-occidentale del Grosser Trögler 2902 m, nostra meta. Un’esile traccia a ripidi tornanti (a volte su terreno erboso) ci portò ad una spalla dalla quale la vista cominciava a spaziare maggiormente. Obliquammo a destra e poi ritornammo a sinistra su una poco accennata cresta ovest, seguendo la quale guadagnammo la rocciosa cresta sud e la cima, come di consueto da queste parti dotata di croce e di libro di vetta. Il panorama si era aperto, davvero in maniera improvvisa, sulla sottostante colata ghiacciata del Sulzenau Ferner e quindi sulle bianche vette dello Zuckerhütl 3507 m, Wilder Pfaff 3458 m e Wilder Freiger 3418 m. In lontananza, la mole dell’isolato Habicht 3277 m.

Nel pomeriggio passeggiata con Guja, Elena e Petra a Neder e Rain.

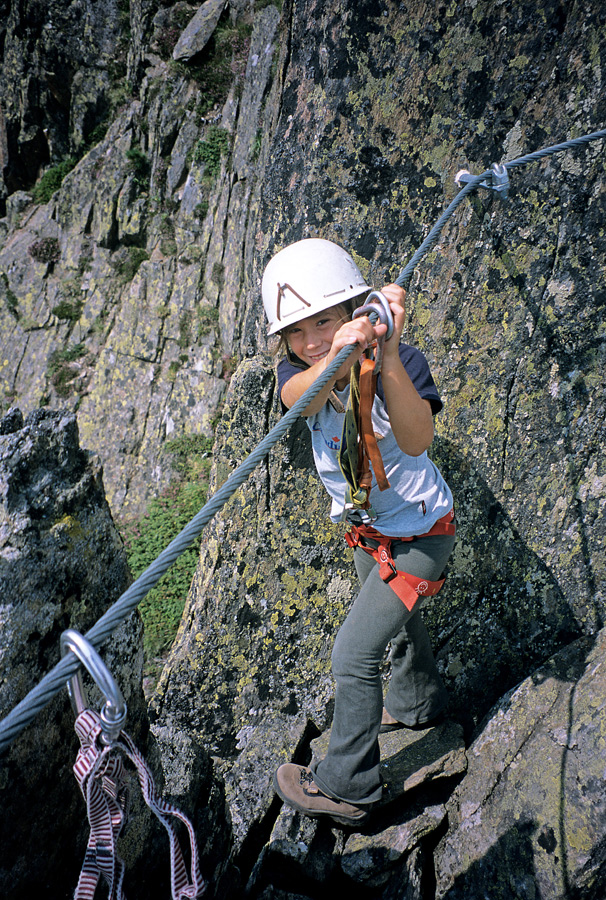

Il 6 agosto volli portare Elena su quella stessa via ferrata Fernau all’Egesengrat 2631 m che avevo salito con i giornalisti cinque settimane prima.

Dopo un giorno di riposo per via del tempo incerto, trascorso nella visita dello Schloss Ambras e di Patsch, baciati ancora dal bel tempo, l’8 agosto con tutto il gruppone, compresa Cristella, dopo aver posteggiato a Fulpmes, prendemmo la funivia dello Schlick che ci portò al Kreuzjoch. Da lì, mentre gli altri procedevano con tutta calma verso il Sennjoch, Elena ed io seguimmo un’altra ferrata, quella che dal Kreuzjoch sale al Wetzsteinschrofen 2235 m per poi traversare in cresta alle Marchleitenfels 2260 m e scendere quindi al Sennjoch. Qui ci ricongiungemmo agli altri e proseguimmo con bellissima passeggiata in piano fino alla Starkenburger Hütte 2237 m. Dopo il bel picnic e al sole caldo eravamo così rilassati che non ci venne in mente che dovevamo tornare alla funivia in tempo per l’ultima corsa. Fatti due conti, era chiaro che non ce l’avremmo mai fatta, perché eravamo fuori di almeno mezz’ora… Il dislivello in discesa che eravamo costretti ad affrontare era di circa 1250 m: eravamo tutti preoccupati per Katja che, all’ottavo mese di gravidanza, di certo avrebbe avuto grosse difficoltà. Cominciammo a scendere tutti assieme ma poi, prima ancora di raggiungere la Kaserstattalm 1890 m, mi venne l’idea che avrei potuto scendere di corsa, recuperare un’auto e risalire a Pfurtschell, una località a circa 1300 m fuori dal normale itinerario di discesa che però avrebbe fatto risparmiare almeno 300 m di dislivello alla povera Katja. E così facemmo. Date le debite istruzioni a Mario sul come reperire il luogo dell’appuntamento mi precipitai verso la Knappenhütte 1830 m, Vergör 1266 m e finalmente verso la Talstation di Schlick 2000, a Fullpmes, dove avevamo lasciato le auto.

Non avendo idea di quanto avrebbe potuto impiegare il gruppone a scendere a Pfurtschell non mi ero risparmiato. Arrivai all’appuntamento e non c’era nessuno. Con una telefonata venni a sapere che stavano per arrivare. Katja era in effetti stanchissima, le gambe gonfie e doloranti: ma naturalmente, da buona teutonica, non profferiva lamento.

Il giorno dopo la compagnia si separò perché noi quattro avevamo in programma di andare a Vienna a trovare una vecchia amica di Guya, Firuze Attar, un’iraniana che aveva sposato il simpaticissimo Camillo e da tanti anni abitava a un centinaio di metri in linea d’aria dal Duomo di Santo Stefano e vicinissima al suo negozio di moda. Facemmo tappa per qualche ora a Salisburgo dove Elena, felice proprietaria di una sua macchina fotografica, era particolarmente interessata a fotografare i numerosi mucchietti di escrementi lasciati per strada dai cavalli. Proseguimmo per la capitale austriaca e vi arrivammo a sera. La Firi (diminutivo di Firuze) non era in città ma ci aveva lasciato le chiavi di casa sua in negozio. Ci trattenemmo da lei tre notti, con giorni meravigliosi in una Vienna calda ed estiva piena di cose da vedere e da vivere. Prima di tutto il Duomo, ma poi la Haas Haus, il Graben (colonna della Peste), l’Hofburg, il monumento a Mozart, il monumento a Goethe, la Stadtopera, il Palazzo della Secessione, l’Albertina Platz, la Kärtnerstrasse, la Fontana di Maria Teresa e l’American Bar. Almeno due furono le fermate in locali caratteristici per il consumo di generose fette di sachertorte. Il secondo giorno al Belvedere, al Schönbrunn (appartamenti imperiali, giardini privati, labirinto, Gloriette), alla Hundertwasser Haus e infine al Prater, che le bambine agognavano tanto. Qui ci raggiunse Firi e ci fu il grande piacere di una cena assieme.

D’accordo con l’ufficio del turismo di Going avevamo in programma un due-tre giorni in zona Kaisergebirge per chiudere il lavoro dell’anno precedente. Il 13 agosto salii da solo alla Gaudeamushütte e da lì salii al Baumgartenköpfl 1572 m. Sceso da lì, portai Elena, Petra e Guya alla Gruttenhütte 1620 m. Le lasciai nella pace di quel luogo per salire la via normale dell’Ellmauer Halt 2344 m, mentre il giorno dopo salii la via normale dell’Hinteres Goinger Halt 2192 m. La giornata si concluse con la salita in funivia da Hochsöll al grande parco di Hexenwasser. Il 15 agosto era brutto tempo, facemmo solo una gita in bicicletta al Badsee e a Ellmau.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Concordo in pieno lo scrito su eliski e uso dell’ elicottero in montagna. Circa 10 anni fa come gruppo OVER THE TOP abbiamo raccolto 3500 firme e depositate in regione Veneto per ottenere il divieto del elicottero turistico. La Regione se ne è fottuta e oggi REDBULL, ma anche gruppi privati americani-olandesi organizzano rotazioni su torre trieste,agner,pale s.lucano per le tute alari. Inoltre alcune guide di Cortina propongono eliski, e così in altre regioni e località (Cervinia ecc). Così va, in modo sbagliato.