L’altra Marmolada

(presente, passato e futuro)

di Ines Millesimi *

L’estate sta finendo e mentre si analizza il bilancio delle vacanze degli italiani e degli stranieri, tra overtourism in Dolomiti e caroprezzi al mare, si raccomanda la lettura di un libretto di sole centodiciotto pagine che invita il lettore a ripensare al nostro rapporto con i ghiacciai e il cambiamento climatico (Mauro Varotto, La lezione della Marmolada, People Ed., Busto Arsizio 2025, 14 €).

Tutti gli appassionati di montagne hanno scolpita in mente la celebre frase romantica “la montagna è una maestra muta che crea discepoli silenziosi”. Oggi Goethe si rivolterebbe nella tomba poiché le montagne, “le grandi cattedrali della terra con i loro portali di roccia, i mosaici di nubi, i cori di torrenti, gli altari di neve” (per dirla con le parole di un altro celebre scrittore, John Ruskin) sembrano essere sotto assedio: con gli “altari di neve” ormai dissolti, i “cori di torrenti” sostituiti dal rombo sgassante dei motori, “i portali di roccia” minacciati da continui crolli. Restano le nuvole, di cui si sa ancora troppo poco dal punto di vista scientifico; più che i mosaici, sono i loro cumulonembi ad essere “il” pensiero per villeggianti e alpinisti.

In realtà, non ci sono più “discepoli silenziosi”, ma folle vocianti e decisori di ogni colore di partito che perpetuano il modello cittadino del liberismo capitalista su ogni villaggio e area montana, anche la più congestionata dal cemento e dal turismo. A questo punto la montagna può dirsi ancora “maestra muta”?

Nel libretto di Varotto sembrerebbe di sì, perché bisogna ripartire proprio dalla Regina delle Dolomiti, la Marmolada, che non ha dolomia bensì calcare, e tuttavia rientra nel Patrimonio Dolomiti Unesco per il suo grande ghiacciaio, monitorato fin dal 1888. Questo marchio è stato di recente rimesso in discussione nel documento degli albergatori del Comitato per la salvaguardia dei passi dolomitici. A detta loro, il marker culturale dato a questa catena montuosa nella lista del Patrimonio mondiale da tutelare si rivela oggi il principale responsabile dell’overtourism e della governance da cartolina dei Monti pallidi (https://gognablog.sherpa-gate.com/lovertourism-colpa-dellunesco/).

Ma andiamo con ordine, visto che il libro di Varotto è suddiviso in quattro lezioni-capitoli.

Il primo, “Linee nere su fondo bianco”, racconta storie di confine e di montagne che da spartiacque naturale tra due bacini idrografici di Piave e Adige, ma anche tra due comunità e due valli, diventano confine politico. Ne viene fuori uno scenario complicato che risale al XVIII secolo, passando per la Grande guerra fino ai contenziosi tra Veneto e Trentino nell’età moderna, costellati da inerzie e da interessi competitivi culminanti con l’energivora costruzione di impianti sciistici durante il boom economico degli anni Sessanta.

Delineato questo scenario, si approfondisce nella seconda lezione il rapporto tra ghiacciaio e turismo, a partire dall’efficace giudizio di Dino Buzzati, che chiamava la Marmolada “La montagna perfetta”. È la montagna vista dalle quote più alte, esteticamente bellissima, dispensatrice di panorami garantiti. Viene in mente il dipinto di Caspar David Friedrich, con l’uomo di spalle sulla scogliera davanti a un mare di nebbia, un dispositivo spesso usato dall’artista perché il fruitore si identificasse in quella visione contemplativa. Ma qui non si tratta più di esaltare alte concezioni spirituali o romantiche. In realtà si orienta la Marmolada moderna alle necessità di uno sport sempre più costoso, lo sci di pista. Si punta allo sfruttamento adrenalinico della montagna, la sua vocazione è sempre più specializzata, si sviluppa la narrazione più efficace in tal senso e si costruisce nel 1947 uno dei primi impianti di risalita italiani. Il resto è prevedibile, nuovi impianti e rilancio del business, sapientemente declinato con la promessa di nuovi posti di lavoro e indotto certo. Attualmente di neve non ce n’è più abbastanza a garantire lo sci finanche d’inverno, quindi si ricorre alla costosa neve tecnica, che di stagione in stagione fatica a resistere a causa delle temperature più miti dell’atmosfera, anche in quota. Allora d’estate si ricorre ai teli per coprire la pista da sci del ghiacciaio al fine di rallentarne la fusione; ma i costosi teli geotessili contribuiscono all’inquinamento ambientale perché nel loro utilizzo e deterioramento rilasciano microplastiche.

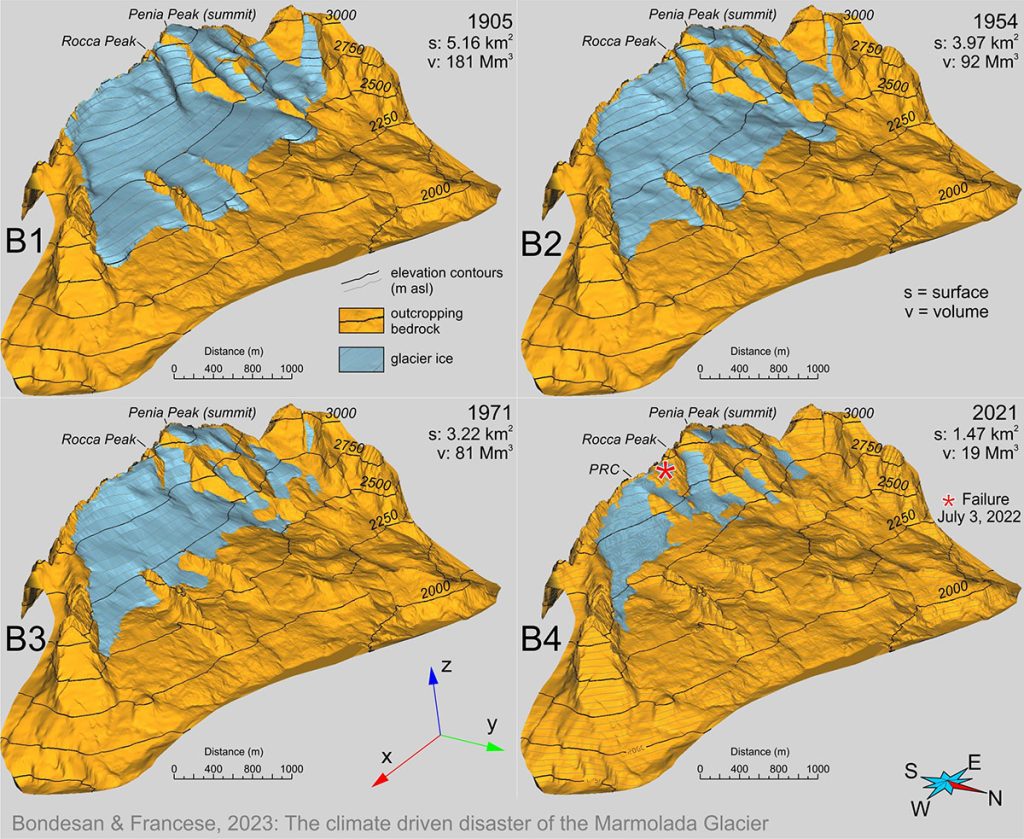

Varotto sintetizza molto bene la storia di un ghiacciaio mitizzato e oggi in sofferenza, al punto che i glaciologi hanno ipotizzato il suo collasso prima del 2050, se si continua con questi ritmi accelerati di fusione: la sommità della Marmolada sarà presto costituita dalla sola nuda roccia.

Si può fermare una volta per tutte il processo? No, perché il processo di fusione è dato dalle relazioni tra elementi naturali e antropici fortemente interconnessi. Non è la pista da sci il principale motivo della perdita del ghiacciaio, ma altre concause che hanno origini lontane, tutte ascrivibili all’impronta antropica e ai suoi effetti. E mentre il riscaldamento globale ha subito un’impennata in questo ultimo trentennio, mentre la crisi climatica dovuta all’immissione massiccia di CO2 nell’atmosfera è spiegata con dovizia di dati dalla letteratura scientifica internazionale, i decisori del destino di ogni specie, compresa quella umana, si dividono in due categorie: quelli ridotti a una minoranza che premono per la sostenibilità e invocano la transizione ecologica con richiesta di programmi di decarbonizzazione (la combustione di combustibili fossili è la principale causa delle emissioni di gas serra) e quelli che, in maggioranza, con le loro enormi emissioni (anche militari) impattano sulla Terra rendendosi responsabili nell’immediato futuro di ulteriori conflitti e perdita di vite umane. Con un buon margine di semplificazione, si può affermare che i gas serra del comparto militare nella sola guerra tra Russia e Ucraina equivale alla metà di quelli prodotti in un anno in Italia. Così lo ha spiegato il climatologo del CNR Antonello Pasini in un’intervista: la guerra e il clima si influenzano reciprocamente, tutto è in relazione e produce una enfatizzazione reale di collisioni e interessi (https://www.ecodibergamo.it/stories/EcoBergamo/energia-e-clima/emissioni-militari-enormi-impatti-pesanti-sul-clima-o_3224900_11/).

Nel libro di Varotto cruciale è il concetto di “linea di equilibrio” che si trova espresso nella terza lezione, “Il collasso del tempo”. La descrizione è concentrata nel capoverso introduttivo:

“In cui si racconta dei tre “tempi” della Marmolada, quello immobile e immutabile delle nevi eterne, quello parossistico e accelerato della fusione del ghiacciaio più recente, e quello che ci può portare fuori dalla crisi se riusciamo a mettere in connessione temporalità diverse”.

Nella prima parte si descrive la stabilità del ghiacciaio nella prima metà del Novecento. Tuttavia è proprio il suo dinamismo invisibile tra parte sommitale, cioè l’area di accumulo di neve e ghiaccio, e parte bassa, dove prevale l’ablazione, a rendere il ghiacciaio vivo. Questa linea di equilibrio si è spezzata, e si registra uno stato di emergenza probabilmente irreversibile. Il culmine, balzato sotto gli occhi della stampa e dell’opinione pubblica, è stato raggiunto il 3 luglio 2022 con il crollo di una porzione di ghiacciaio provocato dalle alte temperature di quella estate siccitosa. La valanga di 65mila metri cubi di ghiaccio e detriti travolse undici alpinisti che morirono percorrendo la via normale alla vetta. Oggi chi fa trekking sul versante opposto da lontano legge bene quella ferita, uno strapiombo di 25 metri nel ghiacciaio che “mina per sempre l’antica fiducia nella sua stabilità”. Cosa pensare dopo aver percepito con i propri occhi lo squarcio visivo sotto Punta Rocca?

L’autore, avendo descritto i due tempi del ghiacciaio nel passato e nel presente, ne introduce sorprendentemente un altro: un “terzo tempo” che invita a riflettere e a condividere tempi lunghi, a riabilitare il senso della previsione e della responsabilità, che non significa divieti ma “cambio di paradigma”, da attuare subito per salvaguardare le generazioni future.

In questo senso interviene in aiuto un altro libro che spiega quanto sia nocivo perseverare nel pensiero del breveterminismo, e al contrario comprendere quanto sia più necessario e socialmente giusto per la sopravvivenza e la coabitazione sul pianeta il “cambio di paradigma”. Il pensiero a lungo termine dovrebbe guidare le scelte individuali e quelle della politica. Con dovizia di argomenti, esempi e riferimenti bibliografici, Come essere un buon antenato di Roman Krznaric (Connessioni Ed., San Giuliano Milanese 2023, 25 €) è un antidoto al pensiero a breve termine; illustrando la storia della mente umana, dimostra in modo convincente perché è bene oggi preferire la mentalità del lascito e il pensiero del tempo profondo.

Tornando alla linea di equilibrio contenuta in ogni ghiacciaio, si potrebbe pensare che la scienza abbia soluzioni e proposte risolutive a problemi così complessi. Le uniche credibili e praticabili attualmente sono quelle della mitigazione e dell’adattamento con una visione a lungo termine che impegni radicali scelte civili e politiche, e più giustizia sociale.

In attesa di questo cambio collettivo di paradigma, Varotto spiazza il lettore proponendo una strada possibile a partire dal nostro quotidiano. La quarta lezione viene dalla dimensione antropologica, dal titolo “Facciamo Festa”. Sembrerebbe un’ironica contraddizione dopo scenari di catastrofe in merito non solo al ghiacciaio della Marmolada, ma così non è. La festa per Varotto è tornare alla dimensione del “riposo”, è recuperare una pausa cadenzata nella nostra vita energivora prendendo spunto dal pensiero simbolico, dalle leggende e dal mito del ghiacciaio della Marmolada. Questa è la lezione della montagna, sospendere la corsa forsennata nel pieno della crisi e recuperare l’intervallo riconciliante del nostro vivere in questo tempo. Per esempio, anteporre il momento periodico del riposo e della relazione, a quello della mera monetizzazione.

Dunque, unire i punti di un tempo circolare e ciclico, piuttosto che far salire sempre più in alto la curva di un tempo di perpetuo progresso, può essere un altro modo di vivere su questo pianeta. Ecco allora la lezione nuova che scaturisce dalla Marmolada: un invito a cambiare la visione del nostro orizzonte quotidiano e insieme la frequentazione della montagna in relazione – nostro malgrado – al cambiamento in atto. Un laboratorio di sostenibilità autentica e coerente, quindi, che riparta dalla crisi climatica, dall’overtourism e dalle esigenze di vita più serena dei suoi abitanti.

I punti per questo cambiamento che chiedono il superamento di visioni speculative e dal respiro corto sono espressi nel Manifesto per un’altra Marmolada lanciato nel 2024 dalla Rete delle Università italiane per lo Sviluppo Sostenibile (https://reterus.it/public/files/Eventi/2024/CFC6/Manifesto_per_unAltra_Marmolada_DEF.pdf), preceduti nel 2020 dalle proposte di Guido Trevisan per la valorizzazione paesaggistica, antropologica, storica e delle bellezze naturali della Marmolada che escludono nuovi impianti di risalita (https://gognablog.sherpa-gate.com/marmolada-2020-per-uno-sviluppo-sostenibile/), e ancor prima nella serie di azioni specifiche e richieste di investimenti diversi per la Marmolada promosse sin dal 1998 da Mountain Wilderness nel solco delle “Tesi di Biella” (https://www.mountainwilderness.it/editoriale/marmolada-un-rilancio-basato-sulla-qualita-e-leccellenza-della-montagna/).

Dal 2023 in Europa affiorano preoccupanti fenomeni e nuovi rituali “instagrammabili” legati all’overtourism e al last chance tourism, il “turismo delle ultime possibilità” che consiste nel vedere i ghiacciai morenti. Accade in Svizzera, come in Italia. E i sentimenti cambiano, come annota sul campo il noto glaciologo svizzero Matthias Huss:

“In Svizzera (…) il ghiaccio è scomparso, quindi le misurazioni sul ghiacciaio sono state interrotte. E’ una sensazione difficile da descrivere per un glaciologo assistere a questo punto finale, documentarlo e chiudere definitivamente la cartella dopo decenni di osservazioni. Da un lato c’è una sensazione di fascino nell’essere un testimone diretto di questi cambiamenti fondamentali che si verificano in tempo reale. Dall’altro, è come perdere un vecchio amico. Nel corso di molti anni, sono salito sui “miei” ghiacciai innumerevoli volte per misurarli. Era sempre lo stesso percorso, eppure sempre diverso, perché il bordo del ghiaccio che si ritira rapidamente rivela ogni volta qualcosa di nuovo, cambiando il paesaggio. Ma questo processo è ormai terminato; il capitolo è chiuso (per approfondire cfr. Matthias Huss, On the feasibility of glacier preservation, Nature wate, vol. 2, July 2024, pp. 606–607. https://www.nature.com/articles/s44221-024-00269-8)”.

L’augurio di fine estate è ritracciare nei tavoli di lavoro, nella narrazione e nella percezione pubblica la scala delle priorità davvero necessarie per la Marmolada e per tante altre montagne. Scrive Maurizio Gentilini del CNR – Istituto di storia dell’Europa mediterranea che è necessario rivedere la metrica di analisi dell’overtourism, basata finora su dati quantitativi e non su quelli qualitativi (aspettative, percezioni, modelli culturali ed educativi, ma anche i nuovi scenari climatici quali le ondate di calore nei centri urbani) che legano il turista alla montagna. L’industria della montagna è sempre più lanciata a portare in modo massivo le persone in quota, e sempre più in alto e velocemente. Balzi di questo genere, comportano cacotopie. Così precisa:

“oltre alle persone, in quota vengono trasferiti anche i costumi, le esigenze, le mode, le strutture necessarie. Adattare la montagna al turismo e non spingere il turismo ad adattarsi alla montagna. Ma adattarsi sarebbe necessario per comprendere i luoghi, per entrare in sintonia con l’ambiente (https://gognablog.sherpa-gate.com/overtourism-in-dolomiti/)”.

In definitiva, entrare in una relazione naturale e rispettosa con un ambiente da visitare senza stravolgerlo e piegarlo ai propri desideri.

E allora, cosa significa oggi il termine abusato di sostenibilità, avvolto sempre più da un manto di vaghezza se non per ammansire le proposte più audaci, che nulla hanno a che vedere con la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico ma con la spettacolarizzazione e la patrimonializzazione?

Dobbiamo fermarci, rivalutare la parola limite prima di tornare a pianificare e intraprendere azioni che risuoneranno per i decenni a venire, tenendo bene in conto quello che abbiamo fatto (impatti compresi), quello che resta, e quello che possiamo fare in modo migliorativo, non spregiudicato e dissipante risorse, per un domani consegnato alle generazioni future.

Ines Millesimi * (PhD Università della Tuscia, Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali, inesmillesimi@unitus.it).

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Bertoncelli. Ti ringrazio cmq per lo spunto letterario, perché, sfogliando quelle annate della Rivista, mi sono imbattuto in un paio di altri articoli che risultano molto utili per le mie ricerche storiche. E’ proprio vero che quelle annate della Rivista sono inestimabili, costituiscono un unicum nella storia come il corrispondente (all’incirca) contesto dell’andar in montagna e, riferendosi alle famose uscite da 200 persone, dello scialpinismo in particolare. Un unicum che, proprio perché tale, appartiene al passato e non tornerà mai più. Io sono contento di averlo vissuto, quel periodo storico intendo, in particolare perché l’ho vissuto nei miei anni anagrafici più adatti per godere delle positività regalate da tale contesto dell’andar in montagna (con o senza sci).

@ 20

Sto cercando di ricordare. Ti risponderò, magari per posta elettronica, non appena ci avrò capito qualcosa.

Bertoncelli sei sicuro degli anni segnalati (Rivista CAI)? Se non ti è scomodo, potresti gentilmente verificare? Grazie mille!

“non si tratta di “sci cai” “

…a te il sarcasmo ti fa vento alle…ascelle, eh?

Di solito non capirla è sicuro sintomo di una intelligenza superiore.

@15 Bertoncelli: vado a controllare sulla Rivista. al di tale dell’articolo menzionato, mi pare di ricordare che l’amico Ratto (scomparso a inizio 2023) usasse anche lui il termine, peraltro di uso diffusissimo nel ns particolare ambiente. Cmq, con la tua segnalazione mi hai incuriosito e con piacere vado a riprendere le riviste dell’epoca, di sicuro ci “scappa” la rilettura di un articolo che magari non leggo da qualche decennio. Ciao

La parte finale del 116 è la totale conferma di quanto poco edotti siate in materia: non si tratta di “sci cai” e non ho mai affermato che non eravamo cannibali solo perché “intruppati”. Non eravamo cannibali perché nessuno di è mai stato cannibale, né in un’uscita privata solitaria (o in un gruppettino) né nelle uscite da 200. Non ricomincio la spiegazione (= non è il numero che fa i cannibali, ma la natura dell’individuo, per cui un cannibale lo è anche se da solo, mentre 200 non cannibali NON fenomeno un effetto cannibale). Se non riuscite a capire questo SEMPLICE concetto, i primi cannibali della serie siete voi.

Sorprendente come uno che accusa altri della vanità di cercar la logica dove logica non c’è mai stata e addirittura afferma che nel mondo e nel comportamento dell’umanità da Adamo ed Eva in poi…) e non ci sarà MAI per l’eternità poi si affanni per una trentina di righe a provare a dimostrare che secondo logica lui ha ragione.

E affermi sostengo che le obiezioni che mi vengono poste sono talmente idiote e prive di fondamento logico

Affascinante anche la totale mancanza di coerenza interna dell’ affermare che le gite di diversi pulman degli sci club CAI erano per definizione non cannibalesche, perché allora lui era intruppato nel branco, mentre se ora c’è qualche decina di persone, sono sicuramente cannibbali, perché seguono bovinamente i social…

@ 12

Carlo, l’articolo a cui mi riferivo data alla metà degli anni Settanta (1975-1977); non è di Luciano Ratto ma di un altro noto alpinista piemontese, che non nomino per riservatezza.

A questo punto, se corrisponde al vero quella di Luciano Ratto, le menzioni “cannibalesche” in ambito alpinistico diventano due.

Però mi pare che anche in Emilia a volte si dica (o si dicesse): “Sono arrivati i cannibali”, riferito alle orde di turisti che si affollano, schiamazzano, urlano.

Scrive il “cannibale dei commenti” Crovella:

Cioè in poche parole frigna che, secondo lui, quei cattivoni dei commentatori del Gognablog, tutti -ovviamente- bolscevichi mangiabambini, non avrebbero niente di meglio da fare che addirittura “screditarlo” agli occhi dei lettori.

Vabbè…

A pensare bene, sembra che non sia abituato ad essere criticato, e che pensi che farlo sia lesa maestà.

PS

E’ curioso poi come lo stesso Crovella, nello stesso topic, prima bolli le obiezioni di chi lo critica come “prive di fondamento logico”, e poi si affretti invece a sottolineare che:

Insomma, la logica serve solo quando fa comodo… come la negoziabilità del significato delle parole.

Il termine caiano è invece molto più recente e riguarda tutto un altro concetto, quello di comportarsi secondo i canoni del CAI (a mio sentore in modo “positivo”, secondo i critici con valenza “negativa”). E’ ben vero che agli occhi dei detrattori del CAI, si considerano negativissimi i caiani e quindi si commette l’errore (più o meno in buona fede) di far convergere, fino a sovrapporli, i concetti di cannibale e di caiano. Ma sono due concetti diversissimi fra loro e perfino antitetici: il caiano più puro (come per esempio il sottoscritto) è ferocemente anticannibalesco per definizione, cioè combatte ferocemente i cannibali, in prima battuta tentando di educarli per scannibalizzarli attraverso l’attività didattica e, in secondo luogo, se i cannibali si rifiutano di farsi educare, cercando di creare dei meccanismi volti a eliminare i cannibali dalla montagna per selezione naturale.

Come abbiamo potuto appurare anche dai quotidiani, con frequenza addirittura giornaliera, l’estate 2025 ci ha dimostrato che una montagna infestata dall’orda di cannibali è una montagna letteralmente sputtanata. Ma sono i cannibali che sputtanano la montagna e non i caiani. il disfacimento fisico delle montagne e segnatamente dei ghiaccia ha ben altre cause dell’azione di frequentatori delle montagne. Tuttavia, messi agli atti dette cause generali, fra le due tipologie di soggetti, sono i cannibali che producono danni ambientali e non certo i caiani, che anzi, anche combattendo i cannibali, cercano di preservare l’ambiente dagli attacchi dell’agire umano.

E’ proprio vero che “errare è umano, ma perseverare è diabolico”, specie dopo che sono state date ripetute spiegazioni comprensibili perfino da un bimbo dell’asilo. D’altra parte non è del tutto strano che chi si picca di cercare la logica dove logica non c’è mai stata (cioè nel mondo e nel comportamento dell’umanità da Adamo ed Eva in poi…) e non ci sarà MAI per l’eternità, alla fin fine dimostri la sua totale stoltezza perché della realtà non comprende MAI un’emerita fava. Il termine “cannibali”, inteso nel significato elaborato dalla tradizione torinese (ormai centenaria), non è negoziabile, l’ho affermato e lo confermo, perché il suo significato è stato forgiato all’interno della suddetta tradizione centenaria e quindi è “agli atti”, cioè non l’ho inventato (soggettivamente) io. Di conseguenza uno può al limite dissentire dal significato di tale termine, sempre inteso come da tradizione torinese, ma non può utilizzare il suddetto termine con un significato “soggettivo suo” e quindi diverso da quello codificato nella tradizione torinese. Altrimenti sta facendo una mistificazione, un gioco delle tre carte, magari anche in buona fede ma sempre manipolazione è, perché costui (ammesso che sia in buona fede) commette un errore marchiano, proprio in termini di procedura. Nei giorni scorsi non mi era venuto in mente il riferimento letterario poi citato da Bertoncelli (che ringrazio per lo spunto), ovvero quell’articolo sulla Rivista CAI degli anni Sessanta. La datazione di tale articolo è anche importante perché dimostra che, da noi, il termine cannibale si usava ben prima che emergesse la presa di coscienza dei problemi ambientali. Il cannibale è tale per il suo agire (“goffo”, insulso e fuori dalla regole) a prescindere da tutto il resto. E’ vero che, il cannibale, concretizzando la sua natura cannibalesca, in conseguenza del suo agire cannibalesco produce anche danni ambientali, come effetti collaterali della sua natura, ma il cannibale NON é in assoluto colui che produce danni ambientali, bensì colui che si comporta secondo cliché cannibaleschi e, così facendo, inevitabilmente produce, oltre che fastidio, anche danni ambientali. Tra l’altro, tornando all’articolo citato da Bertoncelli, se la memoria non mi inganna l’autore è un certo Luciano Ratto, torinese e collegato al mio stesso ambiente di appassionati di montagna, per cui il cerchio si chiude. Ecco spiegato il suo ricorso a tale termine, episodio che conferma l’esistenza storica di tale termine in tutti i decenni (e non solo nei lontanissimi anni Trenta come da me citato nei gg scorsi) e il suo sistematico utilizzo nel nostro linguaggio spicciolo. CONT

“Scusa, Matteo, chiedo per un amico:

il Rimbambene funziona bene?”

Certamente no Fabio, come tanti altri preparati al massimo può essere solo un palliativo alle deficienze sinaptiche e alle degenerazioni, vuoi patologiche vuoi legate all’età.

Diciamo aiuta un po’…e mica funziona sempre.

Per esempio quando qualcuno definisce un termine non negoziabile e si arroga detentore dell’unica interpretazione rispondente alla verità, in genere significa che la situazione clinica è un po’ troppo oltre qualsiasi intervento

https://www.youtube.com/watch?v=LLo04ix_UQU

Tranquillo. L’età mi ha riportato ad apprezzare i sentieri di una montagna più solitaria, perché fuori o ai margini del grane circo iperturisticizzato, e quindi una montagna da un lato considerata più negletta (agli occhi degli iperprestazionali di oggi), dall’altro molto più silenziosa, caratteristica che facilita moltissimo la meditazione.

“Cari spettatori, non vedete che costui è un fascista? Ma cosa state ad ascoltarlo?”

Detesto le etichette, soprattutto quando vengono utilizzate nel tentativo di zittire chi la pensa in modo diverso.

In tali casi, a mio giudizio rivelano soltanto la meschinità, il conformismo intellettuale e il livello intellettivo degli etichettatori.

“Dagli al fascista! Dagli all’untore! Dagli all’eretico! Dagli al diverso!”

“Cari lettori non vedete che costui è stato un cannibale in gioventù, per cui le sue attuali critiche ai cannibali sono infondate perché contraddittorie???”.

Io non la penso affatto cosí! Concordo su quasi tutto.

In piú ho molto apprezzato “il ritorno del figliol prodigo” sui sentieri della solitudine, lontano dalle orde. Mi auguro che tale ritorno sia accompagnato dalla meditazione: ci fa bene come l’acqua a un assetato nel deserto.

@ (10)3

Carlo, un’espressione idiomatica del dialetto bolognese è la seguente: “Sóccmèl!”.

Il mio paese natale (Castelfranco Emilia) fu bolognese fino al 1929, poi passò alla provincia di Modena. Qui la si usa raramente, purtroppo. Dico purtroppo perché è efficacissima e ha perso del tutto il senso triviale delle origini.

Però io qui non oso tradurla: sono pudico. Se non riuscite a farlo da soli (ma è facile!), consultate Wikipedia: c’è anche lí! Oppure ascoltate la canzone Sócc’mel Bulaggna del cantante Dino Sarti.

A metà degli anni Settanta ricordo di aver letto nella Rivista Mensile del CAI (forse nella rubrica di cronaca alpinistica?) un commento di un celebre alpinista piemontese.

Di ritorno da una difficile via sul versante sud del Monte Bianco, lui e il compagno avevano dovuto fermarsi per la notte alla Capanna Vallot. La trovarono traboccante di gente e non poterono neppure distendersi. Si trattava di alpinisti diretti alla via normale della Cresta delle Bosses, “cannibali” che – come scrisse l’estensore del commento – non avevano neppure la forza di superare i mille metri di dislivello dal Refuge du Goûter e pertanto dovevano suddividerli in due giorni.

Fu la prima volta che mi imbattei in quel termine. Il suo significato era chiarissimo dalla descrizione che ne fu fatta. Da allora anche per me il senso è quello.

Comunicazione di servizio: dato il cambio di numero dei commenti, per il passaggio a cavallo di quota 100, chi fosse interessato a comprendere per intero lo svolgimento del ragionamento, dovrebbe partire dal mio odierno commento 99 e non dall’attuale 1 (che in realtà è il 101).

Bertoncelli: “merluzzo” è un’altra mia tipica espressione per indicare “babbeo, stupidotto” ecc. La uso quasi quotidianamente, ovviamente quando opportuna eper fotografare una persona o una situazione. Non so se sia tipica espressione torinese (tuttavia mi capita di sentirla usata anche da altri concittadini), ma certamente appartiene alle abitudini della mia famiglia d’origine. Si vece che, come mille altre frasi idiomatiche ed espressioni varie abitualmente usate in casa, l’ho metabolizzata fin dall’infanzia e per me è termine di esplicita comprensibilità (nel significato cui alludo io). Quando lo uso in ambito professionale, o con amici o con i miei attuali familiari, nessuno mi dice “ma scusa, cosa intendi per merluzzo?”. Per cui il significato è chiaro a tutti e dovrebbe esserlo a prescindere che si sia torinesi o meno.

“Restare appesi al pero” credo che sia espressione usata in tutta Italia e quindi do per scontato che autoesplicativa. Poiché merluzzo significa babbeo (o concetti similari), un babbeo che resta appeso al pero è un infdviduo talmente stolto che sta lì in mezzo alla realtà che gli ruota intorno e non capisce neppure cosa stia accadendo introno a lui.

Il tentativo di risucchiarmi (tirando in ballo i mie presunti peccati giovanili) nel mondo dei cannibali è una goffa modalità per sminare le mie attuali e feroci critiche ai cannibali. “Ma come- si vorrebbe rinfacciarmi – sei stato anche tu un cannibale e ora li critichi così aspramente???”. Modalità tipica della sinistra che, per stroncare le mie argomentazioni politiche nei dibattiti pubblici cui partecipo, quando è con le spalle al muro sul piano oggettivo, cerca di spostare il discorso sulla presunta mia natura di “fascista-neofascista-post fascista” (tutte cose che non corrispondono alla realtà) con l’obiettivo di sminuirmi agli occhi del pubblico. In quel caso, il tentativo è: “Cari spettatori, non vedete che costui è un fascista? Ma cosa state ad ascoltarlo?” E lo stesso, mutatis mutandis, perseguite nel campo della montagna, con un tentativo del genere: “Cari lettori non vedete che costui è stato un cannibale in gioventù, per cui le sue attuali critiche ai cannibali sono infondate percghé contraddittorie???”. Quando affermo che i veri fascisti stanno a sinistra, mi riferisco anche a tentativi come questo. Non a caso tutte le insinuazioni e il recentissimo spaccare i marroni sul tema “Crovella cannibale” arrivano da commentatori di cui è risaputo il posizionamento nel mondo progressista. TUTTO CIO’ NON MI INTIMORISCE MINIMAMENTE, SOTTOLINEO SOLO LA CONTRADDIZIONE FRA IL PLURALISMO DEMOCRATCO DI CUI VI FATE BELLI E, ALL’ATTO PRATICO, LA NATURALE PROPENSIONE ALLA CENSURA

Nel mare magnum di scempiaggini che derivano dall’errore strutturale iniziale, cioè quello di NON conoscere il significato attribuito al termine cannibale nella tradizione torinese, spicca in particolare la scempiaggine di confondere due concetti talmente diversi e che sono addirittura opposti: da un lato il concetto di “cannibale” (sempre secondo la tradizione torinese!), dall’altro quello di “caiano”. Chi li mescola, foss’anche una bravissima Guida alpina, commette un errore marchiano, che deriva sempre dalla stesso errore iniziale che sta a monte, ovvero di non conoscere il preciso significato del termine cannibale come radicato dalla tradizione torinese, per cui mescola per grossolaneria ideologica due concetti completamente diversi fra loro (evidentemente a questi signori danno fastidio tanto i cannibali quanto i caiani e li mettono tutti nello stesso pentolone). Viceversa, c’è profonda differenza fra i due concetti: mentre mi dichiaro colpevole di essere un caiano convinto, non solo 40-50 anni fa, ma anche oggi (e lo dico apertamente senza alcun timore, considerandolo un valore positivo), respingo ogni insinuazione che io sia mai stato un cannibale, neppure per errore di gioventù. CONT