Nove “prime” glaciali di Willo Welzenbach

(ben sei nell’Oberland Bernese)

di Carlo Crovella

(pubblicato su Meridiani Montagne, gennaio 2023, aggiornato)

Senza le altezze massime del Bianco, né l’intensità di Quattromila come nel Rosa-Vallese, l’Oberland è però l’Università delle pareti nord: scivoli ripidissimi con dislivelli rimarchevoli (a cavallo dei 1500 m), più di misto che di ghiaccio puro, situati al fondo di valli interminabili o in angoli appartati e di arduo accesso. Purtroppo il riscaldamento globale ha recentemente modificato il quadro, facendo affiorare molte rocce rotte e aumentando i pericoli di cadute di pietre.

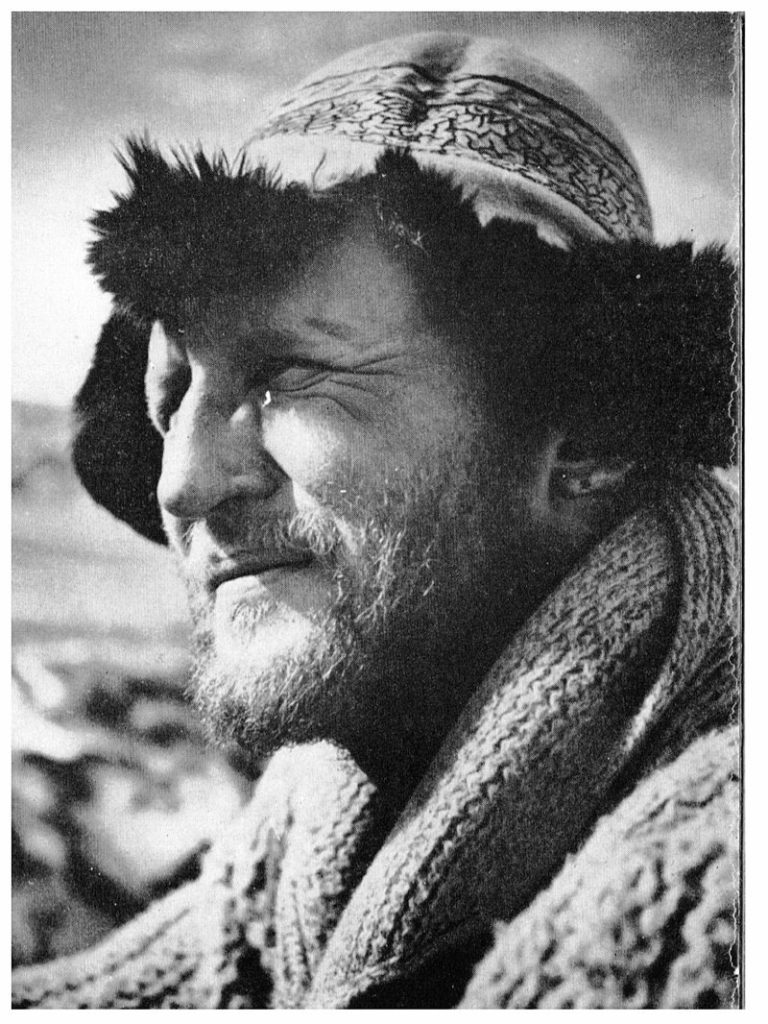

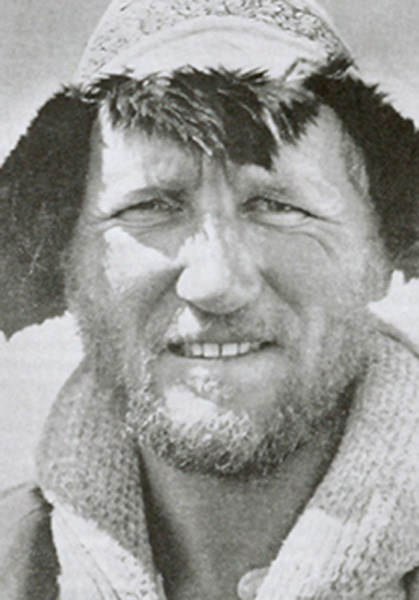

Però nei primi decenni del Novecento le pareti nord dell’Oberland si presentavano in gran spolvero. Diversi ghiacciatori di spicco si aggiravano per il massiccio: il più rimarchevole è stato Wilhelm Welzenbach, per tutti Willo, uno degli alfieri della Scuola di Monaco.

Nato nel 1900, l’armistizio gli evitò il coinvolgimento nella Grande Guerra. Il trasferimento per lavoro del padre a Salisburgo facilitò la familiarizzazione di Willo con la montagna durante le vacanze estive. Dopo la guerra, Willo frequentò la facoltà di ingegneria di Monaco, laureandosi nel 1924. Arrampicava intensamente nelle Alpi calcaree, al confine fra Austria e Baviera: in breve tempo percorse gli itinerari impegnativi d’ante guerra (Paul Preuss, Angelo Dibona, Hans Dülfer, Tita Piaz, Hans Fiechtl, Otto Herzog e altri). Aggiungeva frequenti gite in sci e si recava anche nelle Alpi Occidentali, abituandosi così alle alte quote. Pertanto Willo entrò a vele spiegate nel Club Alpino Accademico.

Nonostante la crisi del dopoguerra, Welzenbach godeva di un certa disponibilità che gli permise di girovagare per le Alpi. Non disponeva invece di gran tempo libero, per cui partiva con ogni condizione meteo, corroborandosi alle intemperie in parete.

Nel 1923 Willo venne presentato a Fritz Rigele, un importante alpinista della generazione precedente. Al tempo Rigele stava sperimentando i primi chiodi da ghiaccio: lunghi da 12 a 18 cm, con sezione rettangolare (senza il lato inferiore) e una testa con anello per il moschettone.

Nel ’24 i due realizzarono la prima ascensione della Nord del Grosses Weissbachhorn negli Alti Tauri, uno dei problemi alpinistici del momento. Il rigonfiamento glaciale superiore è oggi assai spianato, ma allora costituiva un ostacolo di rilievo, che fu superato grazie all’uso dei chiodi. In quegli anni, invece, si utilizzavano i ramponi a 10 punte, cioè senza quelle frontali, che appariranno solo dopo la metà degli anni Trenta: ecco perché l’attività di Willo si incentrerà sul sistematico intaglio di gradini.

Egli non abbandonò mai l’arrampicata e, anzi, sfruttò spesso sul ghiaccio le tecniche imparate sulla roccia: nel 1925, alla Nord della Dent d’Hérens, Willo utilizzò la traversata in tensione per superare un passaggio strapiombante.

Dopo una fruttuosa campagna (1926) di prime ascensioni glaciali e di misto nelle Alpi austriache (fra cui la Nord del Grossglockner), Welzenbach era ormai il più forte ghiacciatore in azione, pronto per le grandi sfide dell’Oberland.

Tuttavia una malattia dai contorni misteriosi lo bloccò fra il 1926 e il 1927. Non si è mai ben capito di cosa si trattasse: forse le conseguenze di infezioni contratte da ragazzo. I sintomi erano molto fastidiosi: forti dolori a spalla e braccio destri, praticamente immobilizzati. Willo riuscì a superare la fase acuta, ma la menomazione rimase cronica, obbligandolo a rivedere la tecnica di arrampicata, più basata sull’utilizzo dei piedi. Sfruttò l’inattività per compilare guide alpinistiche e per dedicarsi alla tesi di dottorato sulla stratigrafia del manto nevoso (relatore il prof. Wilhelm Paulcke, pioniere dello scialpinismo di fine Ottocento).

Le annate del 1928 e del 1929 gli permisero di ritrovare il gusto per l’azione e un certo stato di forma: eccolo di nuovo pronto per le severe pareti nord dell’Oberland.

La Fiescherwand

Alta 1300 m, la parete nord del Fiescherhorn (una delle vette di 4000 m della regione) è fra i luoghi più himalayani del massiccio. Posta in un angolo appartato, si erge da ghiacciai tormentati e di complicato accesso. Willo l’aveva già adocchiata durante le scialpinistiche del 1923 e 1924 e registrò una profonda delusione alla notizia (dopo il 13 agosto 1926) che gli svizzeri Walter Amstutz e Pierre von Schumacher avevano salito la parete. Però essi seguirono il pilastro che la delimita lateralmente, giungendo su una cima secondaria di circa 3800 m: rimaneva quindi irrisolto il problema della via diretta.

Willo si recò in zona con Heinz Tillmann nel settembre del 1929. Dapprima realizzarono la traversata dell’Eiger per poter analizzare la Fiescherwand, ben visibile dalla Cresta Mittelegi.

Welzenbach propendeva per bivaccare alla base della parete, in un isolotto fra i ghiacciai di nome Zäsenberg, ma Tillmann lo convinse a dormire più comodamente in rifugio. Però girovagare all’attacco nell’oscurità portò via del tempo prezioso: superata la crepaccia terminale, si accorsero che le nubi lenticolari anticipavano un peggioramento. Allora rinunciarono per affrontare il pilastro del 1926, sperando di uscire prima del maltempo. Ma la tormenta li colse sul finire e rese loro molto complicata la discesa sull’altro versante. La partita della diretta era rimandata.

Nel 1930, dopo una discreta campagna estiva nel Bianco, a settembre Willo tornò in Oberland, sempre in compagnia di Tillmann. Per evitare l’errore dell’anno prima, bivaccarono alla base della parete. Attaccarono alle 7.15 e, nonostante il peggioramento meteo sul finale, uscirono in 12 ore e 30. Scesero nella bufera al rifugio Bergli, tornando il giorno dopo a recuperare il materiale da bivacco.

Welzenbach definì questa parete “Difficilissima e pericolosa scalata di misto. Continua. Scarse possibilità di assicurazione”.

La grande campagna del 1932

Pochi giorni dopo la Fiescherwand, i due attaccarono la Nord del Gletscherhorn, ma desistettero per le pessime condizione della neve. La stagione era finita.

Nell’estate del 1931, Willo fece cordata con Willy Merkl: conquistarono la Nord dell’Aiguille des Grands Charmoz nel massiccio del Bianco, impresa epica per i numerosi bivacchi in parete conditi da tempeste impressionanti. L’episodio suscitò grande scalpore nell’ambiente alpinistico, con non poche critiche, anche aspre, nei confronti di Willo.

Ripresa la forma con le usuali arrampicate in Baviera e molto scialpinismo, Welzenbach si presentò nell’estate 1932 come il più accreditato pretendente alle pareti nord del Bernese ancora invitte.

Willo si concentrò sulla Lauterbrunnen, una valle che, nel settore occidentale del massiccio, con asse nord-sud termina in un un ampio ventaglio di valloni, chiusi da formidabili appicchi esposti a settentrione: il terreno di gioco ideale per Willo, il quale, a fine luglio, vi si recò con Erich Schulze, Alfred Drexel ed Hermann Rudy, tutti accademici di Monaco.

Il primo obiettivo era la nord del Grosshorn 3754 m. La parete è alta 1200 m: in basso una branca glaciale si insinua fra costole rocciose fino alla crepaccia terminale, da dove si erge un scivolo ininterrotto fino al catello roccioso sommitale.

Il brutto tempo li tenne chiusi per una settimana nella baita in località Oberhornalp. Dopo un primo tentativo, i quattro tornarono all’attacco il 25 luglio. Lo scivolo si rivelò di ghiaccio vivo ricoperto da neve fresca e li impegnò in una dura battaglia per intagliare i gradini: alla fine risultarono più di 3000! Le ore passarono veloci e i quattro furono costretti ad un malagevole bivacco in una cavità del ghiaccio costruita a piccozzate. Il giorno dopo evitarono il castello roccioso finale, impercorribile per la troppa neve, e traversarono sulla cresta, dove bivaccarono ancora. Il terzo mattino giunsero in vetta, poi scesero a sud e, valicando un colle, tornarono alla baita di appoggio. Però non c’erano segnali di miglioramento, per cui decisero di sbaraccare.

A settembre Willo tornò con Schulze per attaccare la Nord del Gspaltenhorn 3436 m, nella laterale valle di Sefinen. È uno dei più notevoli appicchi dell’Oberland: la cima si trova 1900 m sopra al fondovalle e la parete da sola è alta 1650 m. Data la quota non elevata, la parete è di misto, con costole di calcare fratturato e instabile, simile a quello dell’Eiger. Il 9 settembre 1928 Walter Amstutz e Gottlieb Michel avevano percorso, in basso, un pilastro centrale, svicolando lateralmente dove il pilastro muore nel pendio superiore. Mancava quindi una via diretta alla cima.

Dopo un primo tentativo che consentì di memorizzare l’accesso, i due incontrano in valle l’amico Drexel che si unì per l’attacco finale (7 settembre). La natura del terreno li convinse a procedere sempre slegati, vista l’impossibilità di effettuare soste. Raggiunsero la vetta nel primo pomeriggio e ammirarono la vicina nord del Breithorn: anche lì mancava una via diretta.

Però nei giorni successivi si diressero alla nord del Gletscherhorn 3983 m. Alta 1200 m, presenta una fascia rocciosa mediana, con un ampio canale inferiore e un lungo scivolo ghiacciato superiore. Dal rifugio Rottal i tre decisero di attaccare a mezzogiorno del 9 settembre, poiché Drexel aveva solo pochi giorni a disposizione, causa impegni di lavoro. Risalito il costone del canale inferiore, bivaccarono all’altezza della fascia rocciosa. Dopo una notte di tempesta, i tre salirono il pendio superiore puntando alla cresta nord est e poi alla vetta, da cui calarono sull’altro versante alla stazione ferroviaria della Jungfrau.

Il giorno successivo attraversarono la Jungfrau, scendendo di nuovo nella Lauterbrunnen, dove salutarono Drexel. Il prossimo obiettivo era il Breithorn 3780 m. La parete, alta 1300 m, è uno dei più affascinanti appicchi di misto del massiccio. L’evidente cresta centrale era stata vinta il 12 agosto 1924 da Daniel Chervet e Willy Richardet, che però la approcciarono orizzontalmente grazie ad un ghiacciaio sospeso. Mancava una via diretta dal basso fino in vetta lungo la parete ininterrotta, che è a destra di tale cresta.

Welzenbach e Schulze pernottarono nella baita in località Oberhornalp, già loro base a luglio per il Grosshorn. Un primo tentativo fino a circa metà parete agevolò, il giorno dopo (14 settembre), l’ascensione in un colpo solo. Salirono lungo un evidente costolone di misto, parallelo alla cresta centrale, giungendo in vetta nel primo pomeriggio.

Va sottolineato che le tre imprese del settembre 1932 sono racchiuse in una sola settimana: Willo non indugiava nei suoi propositi.

Il Nesthorn: l’ultima prima di Willo

A metà luglio del 1933, Welzenbabh, Drexel e Schulze partirono per il Bianco, dove però non combinarono granché per il maltempo e il pericolo di valanghe. Willo propose di tornare nel Bernese: pernottarono all’Oberaletschhütte e attaccarono l’invitta Nord del Nesthorn 3822 m, in un angolo appartato dei ghiacciai circostanti. La parete in sé è alta “solo” 900 m, ma ha una forma molto slanciata, con predominanza glaciale, eccezion fatta per la fascia rocciosa a metà.

Willo individuò al volo la linea di salita: aggirare a destra il seracco basale e poi rimontare lo scivolo inferiore a sinistra della fascia mediana, da attraversare in orizzontale, per risalire l’elegante scivolo superiore diritti in vetta. Drexel si impegnò da primo nella traversata orizzontale, che è il passaggio chiave. Gli altri non potevano che partecipare emotivamente, poiché il “solito” terreno dell’Oberland (rocce rotte e ghiaccio durissimo) impediva ogni forma di assicurazione. Salirono invece spediti l’ultima parte, giungendo in vetta alle 17. Dopo una pausa rigenerante, alle 18 iniziarono la discesa e giunsero in rifugio alle 22.30, archiviando la salita dell’Aletschhorn ipotizzata per il giorno dopo: troppo stanchi, tornarono a casa.

Il Nesthorn è dunque il canto del cigno di Welzenbach. In realtà egli rimise piede in Oberland ancora due volte in quella stessa estate (1933), ma il brutto tempo gli impedì di cogliere nuovi successi. A metà agosto dovette tornare indietro dalla nord ovest dell’Ochs, a sinistra e più ripida della Fiescherwand. Un mese dopo, sempre per il brutto tempo, rientrò dalla nord ovest del Mittaghorn, forse la meno impegnativa fra le pareti che chiudono la Lauterbrunnen.

E l’Eiger?

Per palmares, capacità tecniche e rapida intuizione dell’itinerario, Welzebach era il pretendente ideale per la parete nord dell’Eiger, la celebre Eigerwand. Questa non va confusa con l’adiacente parete nord est, più glaciale, vinta da Hans Lauper e compagni nell’agosto del 1932. Lauper era un altro ghiacciatore che agiva in Oberland e fra i due (che intrattenevano regolare corrispondenza) vigeva un cavalleresco patto di non concorrenza. Però la nord est, per quanto elegante e slanciata, non compete con l’Eigerwand che è la “vera” nord dell’Eiger, uno degli ultimi problemi delle Alpi. Considerata a torto una salita di roccia, per un equivoco nella mentalità del VI grado, l’Eigerwand è in realtà un insidioso itinerario di misto: difficili tratti di calcare fragile e rotto, con tre impervi nevai e un’esposizione alle grandi tormente che la lasciano “impiastrata” a lungo.

Willo non l’aveva tentata perché non considerava ancora maturi i tempi. Tuttavia ci pensava, eccome. Nell’estate del 1929, in discesa dalla vetta dell’Eiger (attraversato per visionare la Fiescherwand) si volle tenere a lungo sul bordo dell’Eigerwand, proprio per osservarla da vicino.

Ma il destino aveva altri piani per lui. Nell’aprile del 1934 Welzenbach partì per il Nanga Parbat con una delle tante spedizioni austro-tedesche indirizzate al gigante himalayano. Willo morì al Campo VII nella notte fra il 12 e il 13 luglio, durante una delle immancabili tempeste che hanno caratterizzato la sua intera attività alpinistica.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Alcune notizie interessanti su “Fritz” Rigele.

Nacque nel 1878 e nel 1912 sposò Olga Göring, sorella di Hermann. Si, proprio quel Göring!

Rigele aderí all’antisemitismo e sostenne Eduard Pichl (spigolo N del Sassolungo) per escludere la sezione ebraica del Donauland dal Club Alpino austrotedesco. Diventato notaio nel 1925 a Linz, nel 1933 si trasferí in Germania, dove fu in stretto contatto col cognato, dall’anno precedente presidente del Reichstag.

Il 17 luglio 1936 fu istituita nel Reich la “Giornata della sezione tedesca”, con Rigele a capo. Il suo compito era di rappresentare gli interessi imperiali dell’Associazione alpinistica tedesca di orientamento nazionalsocialista nei confronti del Club Alpino Austrotedesco.

Quando la Wehrmacht creò una brigata di montagna, Rigele nel giugno 1935 si offrí per addestrarla. Il 9 ottobre 1937 cadde durante un’esercitazione, tentando di evitare un mulo su un sentiero. Morí il giorno dopo a causa delle ferite alla testa.

Al funerale parteciparono Göring, allora nel pieno dei poteri, e diversi ministri del Reich.

… … …

A proposito di nazisti, qualcuno sa se esista una via Harrer‐Rigele sulla Reichwand dell’Hitlerspitze?

P.S. I chiodi sul Wiesbachhorn erano tre, non uno di piú e non uno di meno.

Di Willo Welzenbach consiglio di leggere l’articolo “Il fuoriclasse delle pareti nord” di Roberto Mantovani, Meridiani Montagne, Alti Tauri, N. 103 del marzo 2020.

In relazione alla prima salita della parete N del Großer Wiesbachhorn, vi si legge: “La vera novità, piuttosto, è l’impiego dei chiodi da ghiaccio, disegnati e realizzati proprio da Rigele, che sono lunghi, piatti e con qualche dente, e che vengono piantati con il martello, come i chiodi da roccia”.

Finora non mi ero posto la domanda di chi fosse il merito dei primi chiodi da ghiaccio, se di Welzenbach o di Rigele, che allora aveva 46 anni, ben ventidue in piú del compagno. Ora lo so: è del semisconosciuto austriaco Friedrich “Fritz” Rigele.

Vedi https://www.sn.at/wiki/Friedrich_Rigele_(Alpinist), dove si legge che “i chiodi furono forgiati dal mastro fabbro Hilzensauer di Saasfelden: lunghi 18-20 cm, stretti, a sezione rettangolare con punte e in anello mobile incorporato. […] È cosí che Rigele ha rivoluzionato la tecnica di ghiaccio”.

L’articolo di Mantovani è interessantissimo. Bravo, Roberto!

Mi sa che rientra tra le sue missioni!

Quindi il gioco sta nella leggerezza, mi sa.

Grazie, è colpa del Crovella, mi fa incazzare…

Alberto, io e Fabio scherzavamo!

Sei tu che prendi tutto sul serio!!

n.b. Al correttore lo diciamo noi di correggere: basta disinserirlo e l’attenzione aumenta.

Crovella, non ho detto che hai fatto delle affermazioni o hai dato delle informazioni sbagliate. Per altro l’articolo è interessante e l’ho letto volentieri. Ho scritto che nel finale ti sei lasciato andare, anche se in forma velata, ad un giudizio.

Legittimo elaborare proprie opinioni, tirato per i capelli volerle elevare a osservazioni oggettive. Non avrei nessun problema a dichiarare pubblicamente eventuali miei valutazioni critiche (sempre con approccio da storico “asettico”) su questo o su altri personaggi, ma se non è così, di fronte alle mie precisazioni, è davvero pervicace voler insistere a testa bassa. Segnalo inoltre che l’articolo è uscito tempo fa su una rivista cartacea e, di recente, è stato ripreso da questo spazio web. In entrambe le situazioni ci sono state delle verifiche redazionali: come può esistere l’ipotesi che eventuali mie affermazioni, se davvero “errate”, siano riuscite a passare indenni a così esperti occhi redazionali?

17) Crovella, non faccio nessuna insinuazione polemica. Ho solo interpretato le tue parole nel finale dello scritto e non le ho percepite asettiche ed oggettive come dici te.

Anche questo non è sempre vero. Gli storici non hanno sempre ragione, spesso e volentieri lo storia andrebbe riscritta perchè quello che è stato scritto, o per errore o volutamente (quindi peggio) non è stato oggettivo. Questo in alpinismo come in tanti altri fatti della vita.

E’ innegabile che in alpinismo ci siano dei miti a cui fare riferimento. E non lo dico io che non sono nessuno (ma lo condivido) , lo affermava uno come G.P. Motti, ad esempio nelle “Antiche Sere” : […] lo si voglia o no, è nel mito che possiamo trovare il senso del nostro esistere e la risposta ai grandi perché della vita»

Continuo a sottolineare che voler attribuire giudizi di merito ad un lavoro di ricerca storica è proprio un (grosso) errore metodologico, che spesso caratterizza (magari anche in buona fede) il lettore che non è avvezzo alla ricerca storica. Un ricercatore compie la sua opera del tutto spoglio di emotività da tifoso. Ci può stare che il ricercatore porti delle critiche o sottolinei errori e incongruenze di fatti e personaggi che descrive, ma allora lo fa in modo diretto, sempre con tono asettico e scientifico, ma in modo diretto. Cioè non ha bisogno di infilare insinuazioni indirette e velate. Chi “vuole” leggere tali insinuazioni, agisce solo al seguito di interpretazioni prevenute e mosse da volontà polemica fine a se stessa.

accidenti al correttore

Grazie non c’è nulla da sdrammatizzare, semplicemente ho scritto Grazie invece di Grazia. Ma se ti sei offesa per un palese errore involontario, ti chiedo scusa.

Menomale che Fabio è sempre pronto a sdrammatizzare!

@ 12

Grazia, sono sicuro che c’è stato un equivoco. Alberto voleva scrivere “Grazie, Grazia”, ma la seconda parola si è persa nella tastiera. Tutto qui.

😀 😀 😀

Alberto, non ho afferrato la tua domanda.

Per il resto, credo che tutti possiedano un po’ di mattìa, anche se non la mostrano in azioni eclatanti.

E pure tu, che ti rivolgi a me scrivendo Grazie invece di Grazia, per esempio!

Crovella, se tu avessi semplicemente scritto:

Willo morì al Campo VII nella notte fra il 12 e il 13 luglio, durante una lunga e violenta tempesta.

Non avrei nulla da eccepire.

Ma ci hai infilato:

Questa frase, ma sopratutto le parole IMMANCABILI e CARATTERIZZATO è come dire se l’è cercata in fondo non era la prima volta.

Solite beghe da bar, frutto di scarsa capacità di comprensione dei testi. L’unica cosa che mi preme sottolineare è che la tua conclusione è completamente infondata, nel senso che la mia conclusione (quella dell’articolo) non è soggettiva (cioè frutto di una mia valutazione etica), ma oggettiva: è accaduto proprio quello che c’è scritto. Sei tu che vai alla ricerca di interpretazioni dietrologiche che non esistono. E’ un errore che commetti sistematicamente, lo hai fatto anche con riferimento alle mie posizioni su Gervasutti o su Castigioni e su chissà quanti altri, adesso non ricordo. Sei completamente fuori strada. Infatti in te c’è un errore metodologico di fondo: mescoli “alpinismo di vertice” (che tu elevi a mito e che, invece, io analizzo asetticamente da storico) con “alpinismo amatoriale” (quello degli alpinisti medi, dove il dibattito sull’attualità si anima di opinioni personali). Bisogna saper ragionare in modo diverso a seconda del “contenitore” cui si fa riferimento, di volta in volta. Se io, da storico, descrivo la vita di Gilles Villeneuve, il celebre pilota di F1, non significa affatto che sto spronando a emularlo, né che, all’opposto, lo sto delegittimando perché era un fuori di testa.

Grazie ti faccio un esempio: Honnold che fa in solitaria sciolto El Cap , oltre al grande talento, un “pizzico” di mattia (sana per chi si e per chi no) ce lo deve mettere. Io che questo “pizzico” di mattia non lo possiedo, me lo sogno.

Crovella nel finale dei tuo racconto:

non hai fatto lo storico distaccato, un pò velatamente, con quella frase, hai giudicato Welzenbach.

Grazia perchè non conosci un alpinista del calibro di Welzenbach?

Per altro ideatore della famosa scala di difficoltà oltre che grande alpinista e maestro del ghiaccio.

E’ incredibile quanto l’astio e la polemica aprioristica a volte facciano perdere lucidità ad alcuni lettori. Viceversa il lettore non prevenuto ha potuto constatare di primo acchito che l’articolo è del tutto privo di euforia e di mitizzazione del personaggio descritto. Infatti il lettore attento sa distinguere da solo quando un autore indossa i panni dello storico (raccontando i fatti con precisione, ma con distacco professionale) e quando invece si impegna nei temi di attualità, dove il dibattito si alimenta di un diretto coinvolgimento ideologico. Le due cose possono benissimo convivere, per cui scrivere da storico nulla comporta in termini di coinvolgimento emotivo sui personaggi e sugli eventi descritti.

Alberto, e chissà qual è la normalità?

Grazie a Crovella per aver portato luce su questo alpinista.

Ma è nella pazzia che si fanno grandi cose.

La normalità annoia.

Chiunque parta (e torni) con la tempesta o bufera per la montagna è da ritenersi pazzo,ma chi è pazzo non può preparare lo zaino ne tantomeno dare del pazzo a un altro pazzo che va verso il maltempo…

variazione del famoso comma 22.

L’articolo è sicuramente interessante per ciò che tratta ma, conoscendo altri scritti e pensieri dell’autore , viene da pensare che quest’ultimo sia affascinato da chi ideologicamente detesta.

non proprio un alpinista esemplare per Crovella.