Sul “ghiaccio d’acqua”

(da solo, alla ricerca di un senso del limite)

di Marco Blatto

(pubblicato su Montagna, Annuario GISM 2025)

Il termine “limite” in alpinismo può essere dicotomico. Se da un lato è fisiologico per un alpinista tentare di superare i propri limiti, dall’altro, è soltanto maturando un senso del limite che questo può evolvere eticamente e spiritualmente. Dopo anni di esplorazione, scanditi da un limite che mi sono posto, in conformità a certe rinunce tecnologiche, sul ghiaccio d’acqua e scalando da solo, ho scoperto un altro volto del senso del limite, che è divenuto l’occasione di maturare nuove sensibilità e anche una forma di autoprotezione.

Per fare questo e per mantenere fede alla mia idea di alpinismo classico, nel solco della tradizione, era necessario alzare un po’ l’asticella rispetto a quanto era stato fatto dai fuoriclasse del passato come Andrea Mellano, Gian Piero Motti, Ugo Manera, Gian Carlo Grassi e Gianni Comino.

Quando si è giovani e nel pieno delle forze, è quasi scontato che per un alpinista non esista un “senso del limite” e che tutto appaia superabile e possibile. Le mie ascensioni, dunque, sempre più impegnative e frutto di un allenamento intenso, non facevano che suggerirmi che quell’asticella andava di volta in volta spostata sempre un po’ più in alto. Furono anni di prime solitarie “super-integrali”, di vie nuove sulla roccia e sul ghiaccio in alta montagna, dove io e i miei compagni avevamo la sensazione che avremmo potuto passare davvero dappertutto.

Ogni uscita portava a casa qualche primato, non soltanto come “prima ascensione”, ma come, per esempio, il più “alto” settimo grado superiore superato in stile clean nelle Alpi Graie Meridionali. Altre volte il primato consisteva nell’aver superato il tal pilastro mai scalato in precedenza su una grande montagna, perché da sempre ritenuto pericoloso. Poi, vi erano state tutte quelle prime ascensioni invernali, molto spesso lungo delle vie nuove.

La montagna che cambiava volto nel corso del tempo, conseguenza di un clima in mutazione sempre più rapida, sembrava del resto aprire inaspettatamente nuove frontiere d’espressione per il nostro alpinismo. La scarsità di precipitazioni d’inizio inverno, sempre più evidente, ci svelava, nei versanti di quell’alta montagna, couloir e goulotte che soltanto alcuni decenni prima sarebbero stati impossibili da scorgere e da salire per la quantità di neve e il pericolo delle valanghe.

In questa corsa con pochi compagni verso il superamento del mio limite, sono sempre stato guidato però da un altro limite, quello etico. Un limite che mi sono imposto e oltre il quale il mio alpinismo non sarebbe stato più tale. La possibilità di passare lungo una via di roccia, una salita di misto o una via di ghiaccio in alta montagna, si sarebbe quindi basata sui dettami dell’alpinismo classico: senza bucare la roccia per far uso di spit, né per proteggere un passaggio né per attrezzare delle soste che ci avrebbero comunque garantito una ritirata. Capitò così più di una volta di dover tornare indietro, semplicemente perché non ero in grado di superare un tratto difficile o perché una lunghezza di corda sarebbe stata troppo rischiosa.

A oggi, posso contare sulle montagne delle Alpi occidentali alcune scalate “incompiute”, anche solo per poche decine di metri, come la mia nuova all’Aiguille de Prà Sec nel Gruppo delle Grandes Jorasses.

Ho sempre ben distinto l’alpinismo dall’arrampicata pura, stabilendo un confine che ovviamente segue dei miei parametri e delle mie sensibilità, quindi può essere discutibile. È stato tuttavia un modo per porre un limite alla mia volontà di esprimermi, eliminando il più possibile l’artificio tecnico, secondo una filosofia di adattamento alla montagna e non il contrario.

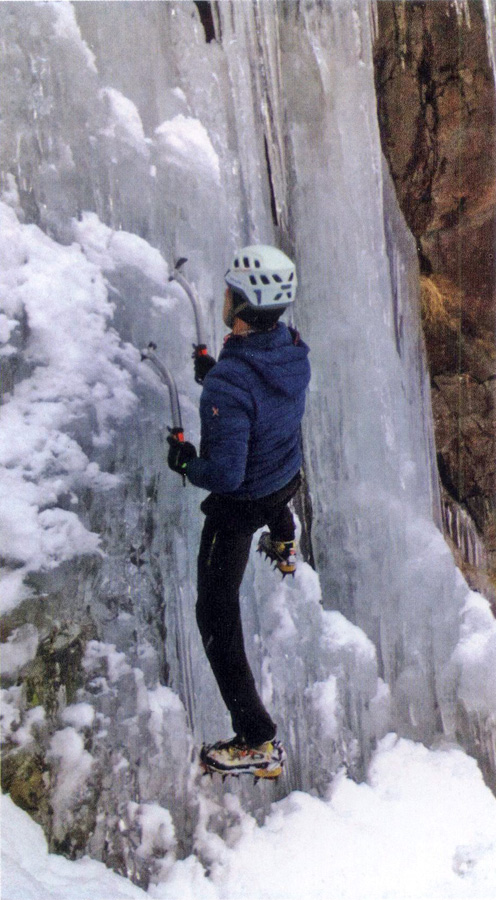

Anche nell’arrampicata sulle cascate di ghiaccio, in passato, mi sono spinto spesso al mio “limite”, sempre con il medesimo obiettivo di superarmi. Chi è colto dal magnifico delirio visionario della scalata sul ghiaccio d’acqua, sa benissimo quanto sia difficile, a differenza della roccia, stabilire un “senso del limite” riconoscibile. Quando hai confidenza con gli attrezzi, sei ben allenato e riesci a proteggerti abbastanza bene, hai l’erronea sensazione di trovarti a tuo agio anche nei luoghi più fragili ed effimeri che possano esistere. La scalata sul ghiaccio d’acqua è molto istintiva e si matura subito una grande fiducia negli agganci procurati da piccozze e ramponi. Questo, forse, è uno dei problemi odierni che riguarda l’approccio di molti giovani al mondo delle cascate ghiacciate, ossia che grazie ad attrezzi affidabili, a viti molto rapide da inserire e a un fisico prestante, vi sia un po’ l’illusione di essere alle prese con una falesia. Si dimentica così molto facilmente il “senso del limite” e il gesto tecnico rischia di svincolarsi dal linguaggio di un mondo complesso, fatto di un metamorfismo lento e delicato, dove sarebbe fondamentale maturare un profondo ascolto della materia.

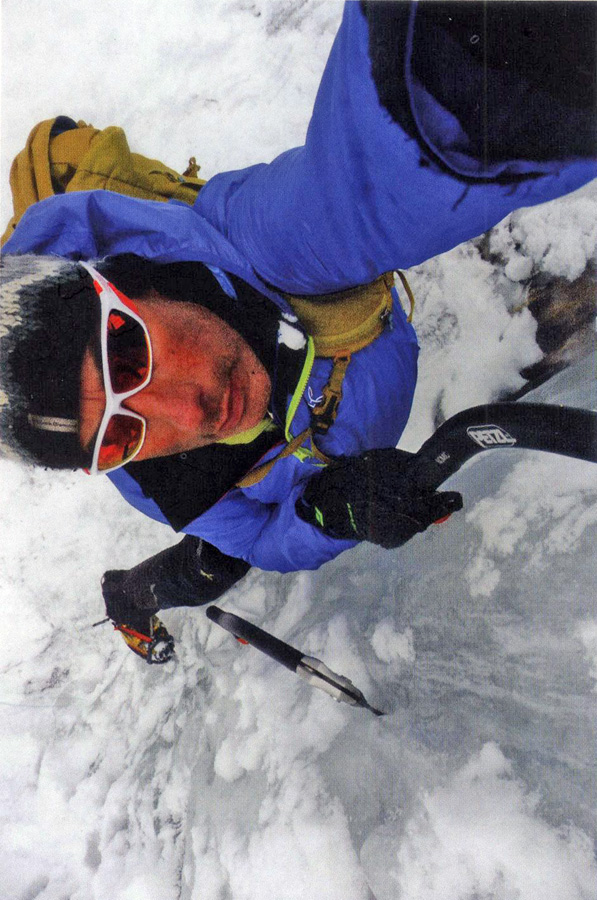

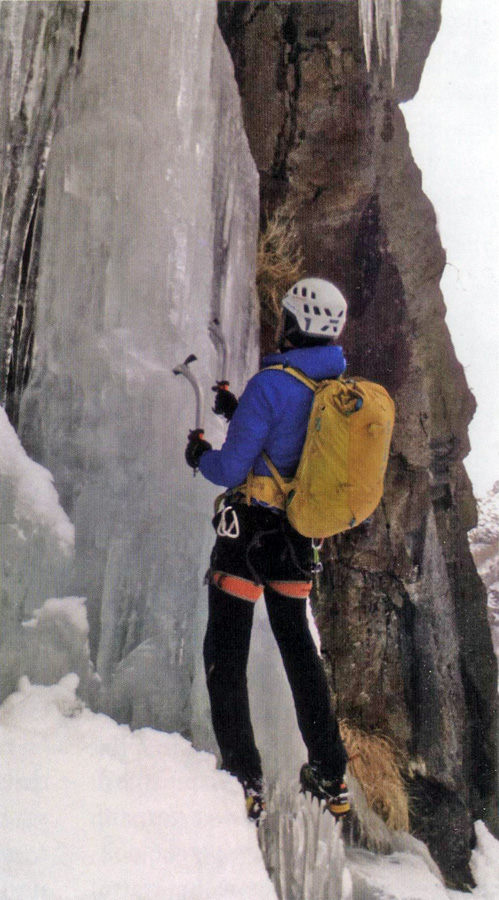

Circa quindici anni fa ho sentito la necessità di scoprire quale fosse davvero il mio limite, anche sul ghiaccio d’acqua, un po’ com’era stato per l’alpinismo. Il modo migliore per farlo era ricominciare tutto dall’inizio, dimenticandomi dei compagni, della corda, delle viti e di ogni tipo di assicurazione. Ho dovuto quindi fare una scelta netta, senza compromessi e anche piuttosto rischiosa, ma che mi ha permesso in questo lungo periodo di sviluppare un dialogo e una sensibilità con quell’ambiente invernale, che in quasi trent’anni d’attività non erano stati possibili.

La scelta di non avere mai la corda con me, neppure per la discesa, ha limitato le mie salite esclusivamente a quelle strutture dove sarei stato in grado di rientrare a piedi o “disarrampicando”. Le discese, in molti casi, si sono così rivelate più impegnative e delicate delle salite. Il mio senso del limite si è costruito poco per volta sulle sensazioni, sul dialogo profondo con il ghiaccio, con i suoi colori, i suoi suoni e la messa in relazione di tutti gli elementi circostanti, attraverso un’osservazione paziente. Vi sono state volte in cui il ghiaccio mi comunicava che non avrei dovuto osare, altre in cui tutto era invitante e perfetto e, attraverso il gesto, si poteva addirittura raggiungere uno stato di alterazione consapevole, quello che, ragionevolmente, molti alpinisti hanno poi definito “visione”.

Quanto ho imparato in questi anni resta per me impagabile, una ricchezza assai maggiore di quella accumulata in decenni di salite condotte in cordata. Ora, non vorrei che questa mia esperienza (che a qualcuno sembrerà estrema) fosse vista come una scelta scellerata, un atto di disprezzo nei confronti della vita. Sostengo sempre che l’esperienza solitaria è nella natura e nell’evoluzione dell’alpinista esperto. Tuttavia, la rinuncia almeno in parte alle attrezzature (e spesso anche della salita), la solitudine e la relazione con un elemento precario, sono stati il miglior modo per muovermi nella “selvaggità” della montagna invernale, mettendo in primo piano l’autoprotezione e l’auto responsabilità. In un mondo, compreso quello della montagna, che di limiti pare non averne più, trainato dai social network, dalla deità del consenso e dell’apparenza, la ricerca di un “senso del limite” nella comprensione onesta di ciò che ci circonda è forse ancora una delle poche vie etiche al rapporto con la montagna.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Bel racconto di FANTASY…

Passione, allenamento, disciplina spingono in alto i nostri limiti tecnici individuali (che in pochi casi possono essere assoluti) ma il free solo è un’altra dimensione; ogni volta è vera avventura, nel senso che facile o difficile che sia non potrai mai veramente sapere come potrà andare a finire.

Se sia una scelta lecita o scellerata come dice Marco in questo bel racconto di se’ dove si mette a nudo non lo saprei dire ma è certamente una pratica privata/personale che proprio per la sua incertezza e conseguente necessità di grande concentrazione ti allontana dalla realtà, ti fonde con la natura facendoti sentire quella parte infinitesimale del tutto che è ciascuno di noi e, alla fine del “viaggio”, ti riporta alla realtà con un briciolo di consapevolezza e di serenità in più.

Questo almeno è quello che il “free solo trip” rappresenta come risultato ai miei occhi, e non credo sia poco.

“quando si è giovani” non c’è il peso della responsabilità (prima ancora per la casa e per tutto ciò che a lei è collegato, perché ad una roccia o tanto meglio ad una cascata dei tuoi approcci non se ne fa niente) e della consapevolezza del valore della vita. Non serve avere le punte dei ramponi ad una decina di metri dal terreno piano ed esser “ammanigliati” agli attrezzi. Credo che un Ondra, se volesse, ne avrebbe da spiegare su ciò che gli è passato per la testa quando su Greenspit gli è uscito fuori l’ultimo friend prima della sosta, tanto per fare un esempio di “quanta” ne devi versare e quanto ti devi tenere dentro di te. Anche forare ha spinto i limiti, sennò cosa conterebbe Silbergeier? Parlare comunque fa sempre bene.