Esegesi e cronaca di una campagna alpinistica

Tra il 5 luglio e il 2 agosto 1990, Marc Francis Twight, 28 anni, e Ace Kvale, 33 anni, fotografo, ebbero occasione di effettuare una bella campagna alpinistica nell’area del Pik Kommunizma, in Pamir. La spedizione era organizzata e ospitata dalla Cooperativa alpinistica di Leningrado, diretta da Vladimir Balyberdin, il primo russo a salire l’Everest nel 1982 e membro dell’equipe che aveva portato a termine la traversata delle varie vette del Kangchenjunga.

Marc e Ace giunsero in URSS senza un obiettivo preciso e senza sapere granché sulle montagne che avrebbero visitato: in precedenza avevano visto solo qualche foto delle cime del Pamir nella biblioteca dell’ENSA a Chamonix. Piuttosto, confidavano sull’idea «che i loro anfitrioni li avrebbero fatti divertire».

Trasporto e sistemazione furono organizzati in maniera ottimale e i due alpinisti, quattro giorni dopo aver lasciato Parigi, giunsero con un elicottero ai 4200 metri del campo base sul ghiacciaio Moskvina.

Dopo un breve periodo di acclimatamento, Marc Twight salì una nuova via sulla Nord del Pik Vorobyova 5440 m. Gli 800 metri dell’itinerario si sviluppano soprattutto su ghiaccio, con inclinazioni dai 45° ai 90°. Su Suicidal Misfit (questo il nome della via) incombono due barriere di seracchi. Twight seguì un largo couloir che lo condusse direttamente sotto la vetta e superò la fascia rocciosa finale lungo una colonna di ghiaccio verticale alta 6-7 metri, per poi terminare la via su un misto a 65°.

Successivamente Marc Twight e Ace Kvale si confrontarono con il Pic Fourth 6300 m. Dopo aver bivaccato senza riuscire a riposare a 4900 metri, risalirono la via normale (versante sud-ovest) fino a quota 6100 m; l’ora ormai avanzata e le condizioni di neve che cambiavano rapidamente costrinsero i due amici a calzare gli sci da telemark e ritornare di corsa al bivacco. Il tutto su una perfetta neve primaverile! La mattina successiva i nostri eroi tentarono di nuovo, muniti solo di sci e di macchina fotografica, e stavolta, dopo 4 ore di salita, toccarono finalmente la sommità. Marc e Ace rimisero gli sci solo 150 metri sotto la vetta: preferirono scendere a piedi il couloir ghiacciato della cima, perché una caduta con gli sci si sarebbe conclusa rovinosamente in un crepaccio. I 1300 metri di discesa, su neve perfetta, richiesero poco più di mezz’ora.

Marc a Ace tentarono successivamente una nuova via sulla parete sud del Pic Korjenyevska 7100 m. Però, quando durante la notte il tempo cambiò, furono ricacciati in basso dal bivacco a 5700 metri.

Poco dopo Marc decise di andare da solo sulla Nord del Pik Kommunizma 7495 m per tentare “in stile modernissimo” una via su ghiaccio di 1800 metri. Dopo aver superato velocemente le prime fasce rocciose, Marc scoprì che la sua magica linea d’acqua ghiacciata in realtà non era che un velo di neve polverosa incollata su roccia verticale e aggettante. Così rientrò al campo base con due corde doppie e arrampicando in discesa per 600 metri.

Due giorni dopo Ace partì per il Borodin Pillar al Pik Kommunizma assieme a quattro russi. Dopo 8 ore di salita piazzò la tenda a 6100 metri; i sovietici, invece, continuarono fino ai 6500 metri: due di loro raggiunsero la vetta e ritornarono al campo base il giorno seguente.

Marc lasciò il campo base alle 2 del mattino e raggiunse di nuovo la base della Nord del Pik Kommunizma. Iniziò la salita sulla via dei Cechi alle 4. La via è ripida solo per i primi 1800 metri. Marc superò una difficile colata di ghiaccio con un’inclinazione sui 50-55° e superò un passaggio chiave a 70-75° di 150 metri, con un tiro di 35 metri su ghiaccio sottilissimo. Raggiunse il plateau a quota 6100 alle 10, e la tenda di Ace mezz’ora dopo. Decise di trascorrervi la giornata, riposandosi e reidratandosi, per continuare poi verso la vetta di notte! Il freddo e il forte vento cambiarono però i suoi i piani, obbligandolo a salire la mattina dopo.

Partiti al sopraggiungere dei primi raggi del sole alle 9.30, lui e Ace si incamminarono slegati verso la cima. A 7200 metri la fatica e il brutto tempo costrinsero Kvale a ritornare indietro (del resto lui aveva già oltrepassato di 1200 metri il proprio record personale di altitudine). Twight arrivò in punta alle 17, rimase lassù 5 minuti e poi iniziò la discesa. Alle 17.30 cominciò a nevicare e la visibilità, anche a causa del forte vento, si ridusse a 10-20 metri, con saltuarie schiarite fino a un massimo di 50 metri. Quando Marc rientrò alla tendina erano le 20. Lui e Ace scesero dal Borodin Pillar la mattina seguente.

Il giorno successivo giunse al campo base l’elicottero, e il soggiorno in Pamir di Twight e Kvale ebbe bruscamente fine (la Redazione della Rivista della Montagna).

Primi venti di perestroika

(Pamir, estate 1990)

(pubblicato su Rivista della Montagna n. 139, aprile 1992)

di Marc Francis Twight

Traduzione di Antonio Rovera

Mi sembrava di avere le budella aggrovigliate da un fil di ferro lungo tre piedi. Erano cento e sette mattine di fila che odiavo me stesso fin dal momento in cui mi alzavo dal letto. Diedi un pugno allo specchio appannato urlandomi: «cos’è che non va…». Ma non era una domanda. Sapevo cosa non andava. Per quattro mesi mi ero imposto di essere gentile con gli altri. Privo di fiducia in me stesso, elemosinavo l’approvazione altrui. Per fare buona impressione mettevo da parte l’odio, finché un bel mattino non mi resi conto di essere io stesso il bersaglio vero del mio astio. Ma fu l’odio a spronarmi.

Non avevo arrampicato per mesi. Non che fossi spompato: avevo paura. Philippe era morto, lo ero fuori forma. E bevevo anche troppa birra. Lasciai perdere Mishima e Bukowsky. Mi spappolavo il cervello. Non avevo niente da imparare. Sprecavo il tempo, mio e di chi incontravo.

Mi allontanai dallo specchio e attraversai il freddo seminterrato. Mi preparai una tazza di caffè forte. Senza zucchero e senza crema. Mentre questo si raffreddava, mi diedi una grattata alle palle ed estrassi da sotto il tavolo il grigio raccoglitore metallico. Alla voce “Progetti-Sponsor” trovai la cartella russa. Copiai con cura il numero del telex e improvvisai una risposta al loro invito, vecchio ormai di tre mesi. Il caffè scendeva tiepido e veloce. Salvezza. Quando pensavo all’URSS mi sentivo un nodo allo stomaco. L’invito, battuto a macchina su carta russa, appariva grezzo e vagamente untuoso. Strano. L’istinto mi diceva che sarebbe stato entusiasmante.

La vita inizia col terrore. Fronte 242

La prima scarica di adrenalina russa la ricevetti nella sede parigina del consolato. L’aereo partiva la domenica e loro promettevano i visti per il lunedì. Ace era calmo, io mi tenevo calmo, ma l’addetto consolare era furibondo. Mi domandò per quale motivo ritenessi che loro mi avrebbero rilasciato il visto così presto. Precisai che una voce al telefono mi aveva informato che, pagando una tassa, l’iter avrebbe potuto essere sveltito. «Vi sbagliate», sibilò quello «voi americani non potete fare o comprare tutto ciò che volete». Prese i passaporti e le richieste e, dicendoci di non farci vedere prima di lunedì, li accodò a una pila di scartoffie. La folla nella sala d’attesa era rimasta sbalordita. Guardavamo con incredulità oltre i vetri blindati. «Gesù! Ace, che ne diresti di provocarlo davvero?» Il mio capo della MGA Action Pictures aveva un contatto con l’ambasciata. Con una serie di frenetiche telefonate l’addetto stampa sollecitò il consolato per farci ottenere i visti prima del mezzogiorno di sabato. Ma ciò non significava che il tipo dovesse essere gentile con noi. Ci avvertirono di aspettarci qualche reazione negativa. L’addetto consolare aveva dovuto inchinarsi davanti a qualcuno troppo in alto per poter disobbedire. Era quindi prevedibile che sfogasse la sua rabbia su noi paria. Stavano aprendo le porte quando arrivammo e noi, buoni buoni, ci mettemmo in fila con la sicurezza di uscircene con i nostri documenti quel giorno stesso. Quando raggiunsi lo sportello, mi prese lo sgomento a vedere la faccia del tipo sbiancare di rabbia. Addirittura tremava mentre mi sbraitava contro: «Vi ho detto di non tornare fino a lunedì, non c’è niente che possa fare per voi. E adesso fuori dai piedi, che ho gente più importante a cui badare». Goccioline di saliva erano andate a puntinare l’interno del vetro divisorio, io gli sorrisi amabilmente. Ritornammo nelle strade umide mentre Ace constatava: «qualcuno gli avrà fatto il culo». Il sabato era l’ultimo giorno utile per noi, dopo potevamo anche mangiarci i biglietti del passaggio aereo. Sapevamo di dover ritornare a mezzogiorno. Obbedimmo, e alle 12.15 eravamo alla fine della coda. Con impassibilità il tipo ci invitò a metterci in fondo alla coda. «Marc, sorridigli mentre lo mandi al diavolo» mi bisbigliò Ace. Dopo 20 minuti ero di fronte al nostro amico, dall’altra parte del vetro blindato; e di nuovo ci rimandò indietro. Il consolato rimase ufficialmente chiuso per 50 minuti. Ne trascorsero altri cinque, e quello continuava a ignorarci. All’una in punto ci chiamò con un colpo di nocca sul vetro: i nostri passaporti e i visti sgusciarono in cambio di 284 franchi. Non ci disturbammo a ringraziarlo.

Verso le montagne

Leningrado passò in un turbinoso giro automobilistico di 4 ore, durante il quale io acquistai l’orologio del tassista. Quella notte l’Aeroflot ci infilò in un Tupolev 737 che, sorvolando le zone più interne, ci portò verso il Tadjikistan. Mangiammo alcune uova mal cotte prese da un sacchetto di plastica che ci avevano distribuito degli assistenti di volo senz’anima. Nel marsupio del sedile non c’era alcuna tabella per la sicurezza del volo, mancavano le maschere d’ossigeno e le mie ginocchia, schiacciate contro il sedile anteriore privo di imbottitura, premevano sulla spina dorsale del povero diavolo che mi stava davanti. Ace disse che, a parte la mancanza di capre e di galline, gli sembrava di essere su un autobus indiano. Qualche giorno dopo mi svegliai senza mal di testa. L’elicottero ci aveva portato da una quota praticamente al livello del mare ai 4200 metri del campo base del Moskvina Glacier in Pamir. Un rapido sbalzo di altitudine che ci mise fuori combattimento.

Nei dieci giorni successivi praticammo un po’ di bouldering, facemmo qualche escursione e imparammo lo stile sovietico dell’ice climbing su seracchi vicini al campo base. Sentendosi in forma, Ace salì la parete sud del Vorobyova 5440 m con una ragazza di Kiev. Quel pomeriggio mi disse di aver individuato una linea diretta sulla parete nord, completamente ghiacciata e mai superiore ai 70 gradi. Al campo base, i registri la davano ancora per non salita. Ci alzammo alle quattro del mattino.

Suicida immaginario

Era buio profondo quando ci allontanammo, io con uno zaino leggero e Ace con troppo metallo e troppo vetro. Due enormi fasce di seracchi strapiombavano sulla metà bassa della parete, e io volevo superarle prima dell’arrivo del sole. Nausea e paura mi facevano sudare, senza lasciarmi mangiare o bere alcunché fin quando fu troppo tardi per rimpiazzare le calorie e i liquidi bruciati. Fino alla fascia rocciosa, la via non supera mai i 60 gradi e, sopra, sembrava fra i 60 e i 65. Ma mi arresi quando mi trovai davanti a una colonna di ghiaccio alta 6 metri. Non ero psicologicamente pronto per un affare del genere. Da ricordare: quando non si è ben acclimatati, l’acido lattico non viene smaltito, si respira più in fretta, è difficile padroneggiare la propria mente e diventa facile prendere delle decisioni sbagliate.

Gli attrezzi da ghiaccio affondavano paurosamente. Il mio cervello non teneva conto di salire un insicuro misto a 65 gradi e ignorava la nevicata di scaglie che mandavo giù. Dopo tre ore e mezzo piacevoli e trenta minuti epici, mi rotolai con la pancia sulla cornice al sole. Chiamai Ace alla radio e, gracchiando, gli dissi di non aver apprezzato la faccenda. La via si chiama Suicidal Misfit (suicida immaginario), 800 metri di D+. Un medico mi disse che io lo sono, un suicida. Forse avevo pensato di concretizzare…

A telemark, col cuore a 180

Al campo base Ace ed io sistemammo l’equipaggiamento da sci e ci dirigemmo al Peak Fourth 6300 m. Pensavamo di regalarci un briciolo di soddisfazione sotto forma di una prima discesa in telemark. Il pendio sembrava buono: 1400 metri di neve sul corno rivolto a sud-ovest. Come resistere? Alcune stronzate quasi ci fermarono. Lastroni enormi, una tenda bloccata dall’umidità, una quota che ci obbligava a bere 6 litri d’acqua al giorno, e noi che dimenticavamo in giro le bottiglie. Lasciammo le code dei nostri sci in una pozza d’acqua. Fu umiliante lasciarci sorprendere dai nostri vicini canadesi mentre spaccavamo il ghiaccio per liberarle. Odio essere stupido. Finalmente partimmo alle 11 arrampicando con gli scarponi da telemark, con una corda e tutto l’equipaggiamento alpino. A 6000 m Ace ansava, io lo spronai fino a 6100 metri dove, ormai con tutte le cellule in rivolta, fece dietro front. Anch’io ammisi la sconfitta. Sciammo. Era molto bello, il problema era ricordarsi di respirare, o forse il fatto che un respiro non va molto lontano a quell’altitudine. Riuscimmo a fare di seguito otto curve inginocchiate, il polso a 180, le vene pulsanti e i polmoni tormentati che sibilavano come le gomme in una formula uno. In tenda facemmo l’inventario del cibo: ce n’era abbastanza da poter ritentare il giorno dopo. Sonno mortale. Negli zaini infilammo solo le macchine fotografiche e l’acqua, riuscendo persino a partire alle 9 del mattino. All’una eravamo in vetta. Purtroppo, la verticalità delle rocce e del ghiaccio ci imposero il ricorso ai ramponi per i primi cento metri di discesa. Come discesa non penso che abbia “valore”, ma non me ne importa nulla perché fu la migliore della mia vita!

Arrendersi? Meglio la morte!

Quattordici membri della Cooperativa alpinistica di Leningrado giunsero al campo per una competizione-selezione. Otto di quei quattordici sarebbero andati al Lhotse la primavera successiva. Giacché erano loro ad ospitarci, li accompagnammo al Pik Korjenyevska 7100 metri. I russi avevano progettato di scalare il Romanov Pillar. Curiosamente, la scena dell’arrampicata sovietica ricorda le Alpi di trent’anni fa: tutte le catene e le pareti più importanti sono state scalate, ma per mancanza di stimoli esterni e di un’attrezzatura da ghiaccio moderna, ci sono ancora da percorrere quelle vie di couloir e le cascate ghiacciate che, dalle ampie pareti di calcare, scendono nei canalini. Ace ed io decidemmo di rimediare una dimenticanza sul Korjeneyvska. Ci fermammo a quota 5700, dopo 1500 metri di arrampicata. Altri 1400 metri di salita il giorno dopo e avremmo potuto iniziare la discesa. A meno che il tempo non cambiasse durante la notte, altrimenti ce ne saremmo volati via il mattino. E fu quello che successe. Per due giorni nevicò sul campo base. I nostri amici sovietici portarono a termine l’impresa confermando l’idea che mi ero fatto del loro alpinismo: per dirla in quattro parole, questi russi avrebbero preferito arrivare in cima e morire piuttosto che dichiararsi sconfitti. Anche il mio schizofrenico stile alpino di attacchi e fughe, però, stimolava la loro curiosità. Era duro spiegar loro che io raramente mantengo un margine di sicurezza risicato: se il tempo si guasta, scendo. Scelgo i percorsi che posso fare. Se qualcosa va storto, me ne vado via perché sopravvivere è già riuscire, restare in vetta un qualcosa in più. Insegnai loro la regola aurea di Baxter Jones: «ritornare vivi, ritornare amici, raggiungere la vetta: questa è la corretta scala di valori». Rispondevano che il mio modo di arrampicare sarebbe stato un lusso per loro, spronati al successo da una pressione esterna che un occidentale non avrebbe mai capito, io rispondevo che qualsiasi altro modo di arrampicare diverso dal mio non meritava di essere preso in considerazione.

Da solo sul Picco del Comunismo

Volevo salire da solo la parete nord del Pik Kommunizma 7495 m. Avevo tentato e fallito alcuni giorni prima. La linea, evidente e difficile, era lunga ma priva di pericoli, io però ero debole. Avevo troppo peso. Salii 600 metri nell’opprimente chiarore dell’alba. Non arrampicavo bene, e mi scoprii intento a preoccuparmi della paura. Comunque, la striscia di ghiaccio si rivelò nient’altro che polvere di neve appiccicata alla roccia verticale. Là il sole non arriva mai, e così la neve rimane tale e quale. Ero troppo stupido per notarlo. Scesi sconfitto, dentro e fuori. Ace salì il Borodin Pillar con quattro russi, io trovai una nuova determinazione nella mia solitudine. Stavo imparando che la stima di se stessi non può basarsi sull’approvazione altrui. Cercavo il coraggio di restare in piedi da solo, convinto di ciò che credo, senza bisogno di una platea. Mi isolai col mio walkman e cominciai ad elencare i pro e i contro. Sovrapponevo questa specie di scaletta su ogni potenziale via della parete nord. Sarei andato là dove le due cose avessero combaciato meglio.

Punti deboli: non sono Tomo Česen. Non posso salire da solo un 5.11 con gli scarponi di plastica. Detesto la roccia che si sbriciola e le discese strane.

Preferisco non avere nello zaino il peso di una corda e del materiale per armare le doppie. Non ho proprio le palle per salire un itinerario himalayano da solo, con un litro d’acqua, qualche sardina e senza fornelletto.

Punti forti: io sono Marc Twight. Ho una buona testa per arrampicare senza corda su terreno moderatamente tecnico. Sono veloce. So quando smettere e quando continuare. Sono disposto a rischiare.

Scelsi la via dei Cechi: 3200 metri, ma solo i primi 1800 sono difficili. Secondo i moderni standard himalayani, la via non è pericolosa. C’è un seracco di 50-60 metri a quota 6050 ma non pensavo di starci sotto per più di 5 ore. Tranquillo per la scelta, programmai la sveglia per le 2 del mattino e iniziai a infilare l’attrezzatura nello zaino.

Debolezze dell’attrezzatura: non disponevo di un terzo attrezzo (e dovevo far i conti con 1800 metri di ghiaccio nero). Ero senza sacco a pelo. Senza corda. Senza tenda. Avevo poco cibo e combustibile.

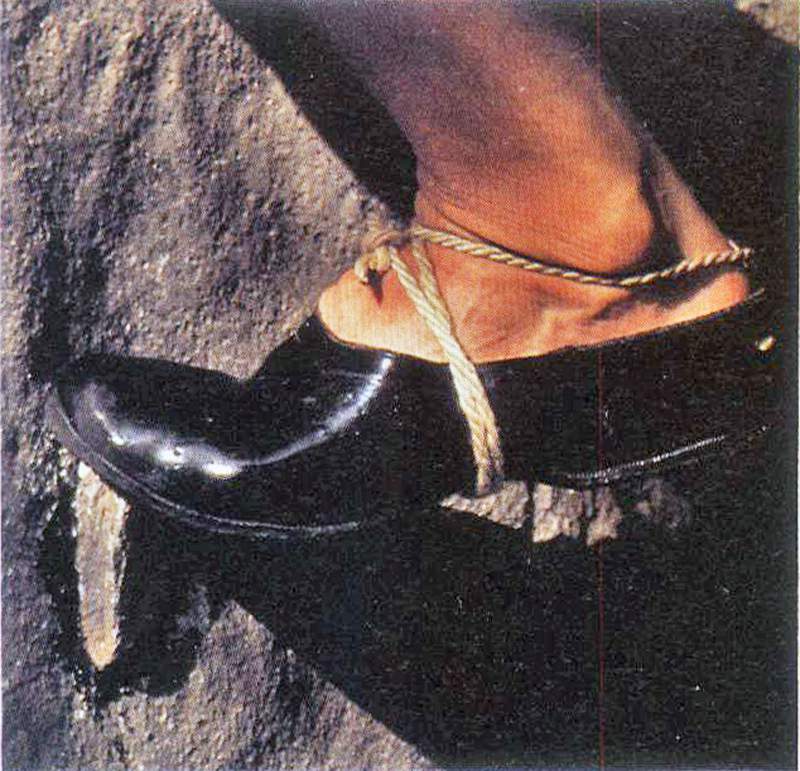

Vantaggi dell’attrezzatura: una piccozza di riserva. Alcune batterie per il walkman. Fornelletto e gas per tre giorni. Senza sacco a pelo. Senza corda. Pala. Bussola e altimetro. Optai per una salita e discesa senza interruzioni anziché far conto su un sacco a pelo. Programmai di salire il muro più basso di notte, riposare e reidratarmi durante il caldo del giorno e continuare fino in vetta la notte successiva. L’acclimatazione, non compresa in nessuno dei due elenchi, era qualcosa di ignoto. Dovevo passare due notti a 4900 metri, un’altra a 5700, poi prevedevo di spingermi fino a quota 7500 e ritornare. Almeno non ero esausto per essere già stato troppo in alto. Ero ancora sveglio, quando la sveglia interruppe i miei pensieri. Accesi il fornelletto. Due tazze di caffè istantaneo della Cossack Brand sono come una malsana miscela di velocità, veleno per topi e una corsa sulle montagne russe in un film di Fellini. In 15 minuti fui completamente sveglio. Mi sentivo forte, ma non potevo togliermi dalla bocca il gusto di drywall. Mi stirai. Mi allacciai gli scarponi e mi incamminai veloce verso la parete.

Le montagne uccidono

Degli sfasciumi avevano sporcato il plateau sotto il pendio: prova che i seracchi cadevano occasionalmente. Ma non me ne preoccupai troppo: dentro avevo una tranquillità che mi confermava che “oggi è il giorno giusto”. Il pendio a 45 gradi era stato colpito da massi precipitati dall’alto. Profondi crateri testimoniavano che erano caduti nella neve umida del tardo pomeriggio. La striscia rocciosa si innalzava minacciosa, cattiva e gialla nella luce alogena. Ma la vena di ghiaccio le cresceva dentro. Il sollievo diventò presto costernazione nel sentire quanto fosse sottile quel ghiaccio. Cercai dei tratti abbastanza consistenti per progredire. Quando i miei attrezzi riecheggiavano vibrando come manganelli, li piantavo da qualche altra parte. Talvolta, quando battevano contro la roccia, mi spostavo su di loro comunque. Il sole fece la sua comparsa. Dal seracco giungevano curiosi crepitii. Alle 7 del mattino i miei polpacci gripparono. Merda. Almeno 600 metri di ghiaccio ancora da fare. Non mi ero regolato nel bere e mangiare. Anziché intagliare un terrazzino, attraversai verso uno sperone di roccia friabile per riposare. Arrivai quasi a ingannarmi da solo per arrampicare, ma lasciai perdere. Quella merda è terribile. Ace ed io ci stringemmo le mani alle 10. Era ancora in tenda a 6100 metri, incapace di stare al passo con i sovietici. Rimasi in tenda, mangiando e bevendo per tutto il giorno. Alle 5 del pomeriggio pensai di ripartire, ma le novità che i nostri amici di Leningrado portavano giù dalla vetta mi avvilirono. Lassù il vento era terribile e loro avevano dovuto arrampicare rovinandosi le giacche. Certamente io avrei avuto più possibilità con la luce del giorno. Mi sistemai per un’amara, brutta notte. Mi svegliai alle 5 per i brividi. «Ace, hai caldo?» chiesi querulo. «A che cazzo pensi…?». Tacqui. Dopo il caffè, Ace disse di sentirsi abbastanza forte per arrivare in vetta, io ero troppo distrutto per una diretta in solitaria. Col brutto tempo che velava i confini dell’orizzonte, raggiungemmo il percorso della via normale e continuammo insieme. Superammo una ragazza svedese lasciata indietro dai suoi compagni (lei aveva la tenda, loro il fornello). Oltrepassammo Boris, una guida russa che non riusciva a tenere il passo del suo cliente olandese. In realtà, Boris aveva perso completamente il controllo. Lo rimandammo indietro. Prima di giungere alla tenda doveva attraversare un breve pendio di ghiaccio a 50 gradi. Ace scattò delle foto e continuammo. A 7200 metri Ace si rese conto della serietà della faccenda e, auguratami buona fortuna, preferì ritornare indietro mentre era ancora in grado di scendere da solo.

Alla tenda, giù in basso, non c’era traccia di Boris. Il tizio olandese stava scrutando dentro il crepaccio. «Ehi, Boris se n’è andato…». Non c’era niente che Ace potesse fare. Neanche Perr sapeva cosa fare. L’ultima volta che lo avevamo visto, Boris indossava una tuta di nylon lucido. Boris era scomparso. Per sempre. Le montagne uccidono. Uccidono molto.

In vetta

La mia maschera di neoprene si ghiacciò completamente. Me la tolsi e la buttai via. Le mie mani erano fredde o calde a seconda che tenessero la piccozza o il bastoncino da sci. Spinto dall’ululato del vento e dalla minaccia di una nevicata, mi affrettai verso la cima. Sulla cima più alta dell’Urss, 7495 m, ore 5.05 del pomeriggio. Croci e targhe commemoravano le molte vittime della montagna. Riuscii a fotografarmi varie volte prima che il cielo scoppiasse e la grandine scendesse giù dalle nuvole sempre più scure. Iniziai la discesa, dapprima con cautela e quindi lasciandomi andare, sopraffatto dalla paura che la neve, cadendo, seppellisse le mie tracce. Disorientato, avevo allucinazioni: una squadra di 10 uomini a malapena in grado di scendere; l’alpinista olandese con la testa fra le mani; la ragazza svedese che mi stava offrendo delle albicocche secche; delle foto del precipizio bianche e sovraesposte; ripido a sinistra, meno sulla destra; scivoloso; sudore untuoso che mi gocciolava lungo la schiena mentre correvo. Vidi il crepaccio memorizzato il mattino, il pranzo di qualcuno vomitato sulla neve, le impronte fresche di Ace. Poi, finalmente, la tenda.

Verso la conclusione

Entrambi eravamo spompati, io però avevo paura; se quella notte fossero cadute due sole spanne di neve, l’unico modo per scendere la via Borodin era in una valanga. La primissima priorità era mangiare e bere. «Adesso!». Rimandammo la decisione fino alle 23. Se avesse continuato a nevicare, ci saremmo lanciati velocemente verso valle abbandonando ogni cosa. Se avesse smesso, saremmo rimasti fino all’alba e poi ci saremmo messi in movimento. Tuoni e lampi lontani si agitavano ai bordi della consapevolezza, quindi svanirono. Il sibilo del fornelletto a poco a poco vinse il rumore della neve che colpiva la tenda. Tirai giù la zip della tenda e osservai il cielo: chiaro e fragile come vetro. Entrambi lo interpretammo come una dilazione della pena capitale. Non avevamo assolutamente certezze, ma per lo meno non eravamo ancora morti.

«E fantasmi di speranza percorrono silenziosi atri alla morte della terra promessa tutto è finito, tutto è finito ma questi venti mutevoli possono diventare freddi e ostili…( New Model Army)».

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Questo articolo, quando fu pubblicato su RdM, fece percepire a tutti che il mondo delle montagne “sovietiche” si stava davvero aprendo a una nuova era storica. Certo, rimaneva (e rimane) un livello tecnico molto sostenuto, che non ha nulla da invidiare con le più blasonate e “commerciali” vette himalayane. Bello rileggerlo: è da gustare a fondo.

“La via è ripida solo per i primi 1800 metri”. Insomma, robetta…

Quasi quasi ci vado pure io.