Metadiario – 250 – Il Re delle Alpi Orientali (AG 2003-001)

Così scrisse di getto la guida alpina Nicolò Berzi pochi giorni dopo che la notizia dell’incidente era arrivata in Italia. Il pezzo fu scritto per Lo Scarpone su richiesta di Mirella Tenderini: ma non fu mai pubblicato.

“II 3 gennaio 2003, Ettore Pagani, alpinista, arrampicatore, ma soprattutto il mio migliore amico, è volato via su una mina nel deserto del Niger. Da allora il mondo è molto meno bello. La prima volta di Ettore con una guida alpina non andò tanto bene. In attesa dei suoi amici che sarebbero arrivati due giorni dopo e con il tempo splendido si accordò per una salita nel gruppo del Bianco e finì a condurre la cordata perché la guida non riusciva a salire. La seconda volta, parecchi anni dopo, fu con me, ma rischiò di finire alla stessa maniera perché io avevo dimenticato a casa l’imbrago. Ma quell’incontro cominciato con una gaffe è presto diventato una grande amicizia. Ettore è entrato nella mia vita portandoci buona parte di quanto ora c’è di buono.

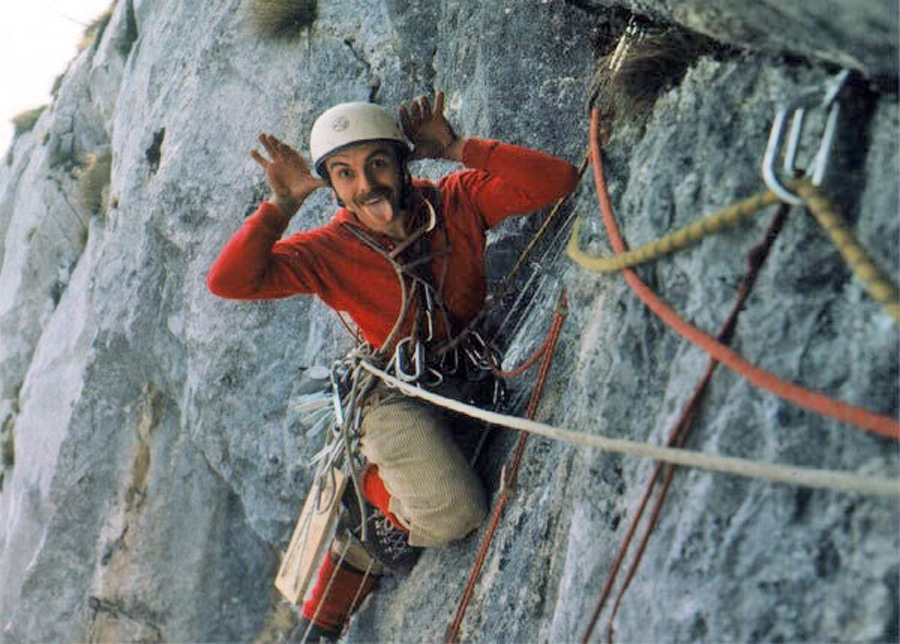

Da quella prima arrampicata insieme abbiamo fatto davvero tantissime salite. Ma con la serietà con cui si interessava alle cose, prima di ritornare in montagna si era iscritto ai corsi che tenevo in una palestra di Milano, ricominciando dall’inizio, curioso e interessato a capire come le cose sono cambiate. Poi, tra le salite sulle Alpi e i viaggi ad arrampicare in giro per il mondo, è riuscito anche a presentarmi quella che oggi è mia moglie, a farci da testimone di nozze, a progettarci la casa e ad aiutarmi molto nel mio lavoro. Qualche mese fa abbiamo finito di richiodare la via che aprì con Tiziano Nardella alla fine degli anni ’60 sul Medale, la famosa Milano ’68, e su questa iniziativa che ha scatenato polemiche ha scritto un articolo e abbiamo girato un film (Senza chiodi fissi, NdR).

Anche nella vita di tutti i giorni Ettore ha cercato, e trovato, una vita completa e appagante, rinunciando alla professione di architetto per fare il falegname, lasciando l’alpinismo per la vela dopo la scomparsa di alcuni suoi grandi amici per poi tornarci tanti anni dopo, sposando Simona Manfredinicon la quale condivideva la passione per la montagna e l’arrampicata e che gli ha dato tante soddisfazioni, anche se a volte faceva finta di arrabbiarsi quando lei arrampicava meglio di lui in aderenza sulle lisce placche di granito. Ettore Pagani è stato il mio maestro di vita, spero un giorno di diventare un uomo come lui”.

Per pura combinazione Ettore non era assieme a sua moglie sul fuoristrada (in Niger, vicino al confine con la Libia): nel mezzo, oltre all’autista Piero Ravà, era anche un altro mio grande amico, Alessandro Carones e la moglie Marilena, con la quale si era sposato da poco. Ero sempre stato grato a entrambi, perché la nostra era un’amicizia solida. Ettore, anche se non mi aveva accolto in casa sua a Milano come aveva fatto Leo Cerruti quando ero pressato per trasferirmi da Genova, mi aveva aperto alla rosa delle sue amicizie (Paolo Armando in primis) facendomi conoscere un mondo così diverso da quello genovese: un’atmosfera di fine anni Sessanta dove ci si dava tutti del tu in mezzo alle lotte operaie e studentesche, uniti dal comune orrore per le prime stragi. E Dio sa quanto ne avevo veramente bisogno. Carones era stato un esempio di amicizia di altro genere, anche per differenza di età. Era stato grazie a lui che Ornella ed io avevamo potuto intraprendere il primo passo per una carriera autonoma e indipendente da Beppe tenti. Il viaggio in Sikkim del 1977 fu l’espressione di come un gruppo possa affiatarsi e trarne grande esperienza, in un continuo flusso di dare e avere emozioni.

Il 18 gennaio salii in alternata con Lorenzo Merlo la parete ovest del Monte Garzo (in Valle Maggia, Canton Ticino) per la via Serenissima, altro bel prodotto del duo Fabrizio Fratagnoli e Maurizio Pellizzon (novembre 2000), 400 metri per 10 lunghezze fino al 6c, prima di aderenza poi più verticali.

Il 26 gennaio con Giovanni Alfieri ritornai al Dito Dones sopra Ballabio: su e giù salimmo la via Lunga, e poi la via Dones-Basili. Mentre pochi giorni dopo (1 febbraio) ci tornai con Lorenzo Merlo: assieme salimmo la via Lunga con variante dei Diedri e subito dopo la via del Casimiro Ferrari allo Zucco di Teral.

Ancora con Giovanni andai alla Bastionata Sud del Resegone (23 febbraio) e salimmo una combinazione delle vie Malizia e Impero.

L’8 marzo invece mi recai con Matteo Pellegrini e Marco Milani alla Parete del Forcellino. Effettuammo la lunga calata a corde doppie (più di 300 metri) con qualche difficoltà. Per la verità ci fu un momento, nei pressi della guglia staccata, in cui eravamo tutti e tre terrorizzati di essere lontani dalla giusta discesa. Non ci mettemmo molto, una volta giunti alla base ad un orario improponibile, a convincerci che non era giornata. Dopo aver dato un occhio rispettoso alla via di Sergio Panzeri ce ne tornammo alla sommità del Forcellino con una ravanata bestiale nella boschina. Il cielo era grigio e sfogammo la nostra delusione con una lunga seduta pomeridiana a un pub di Lecco.

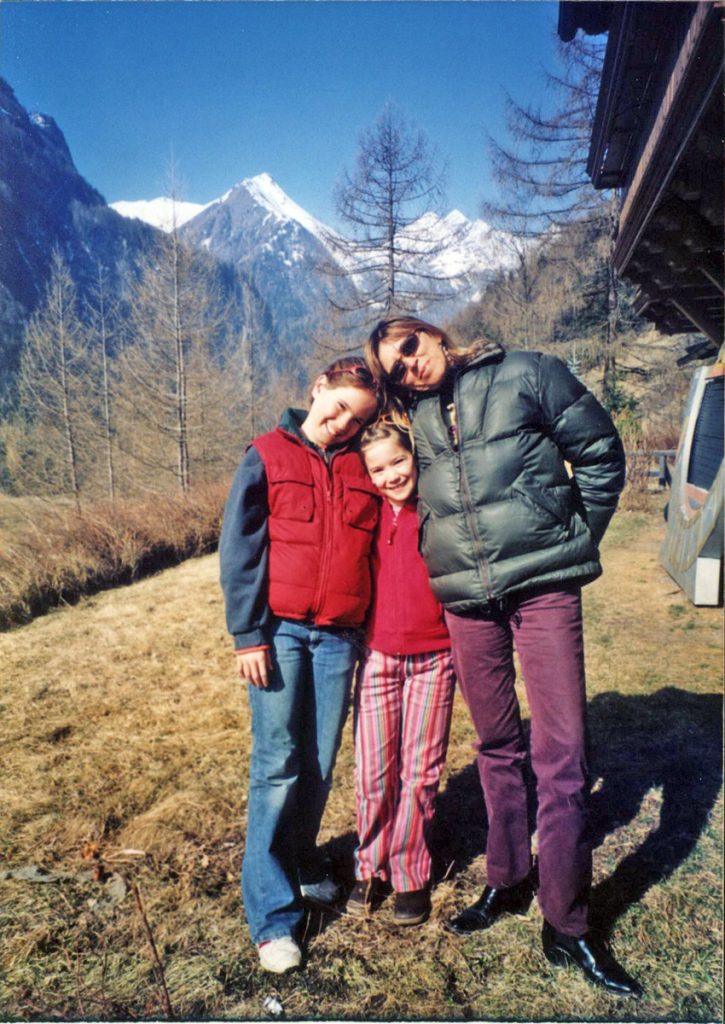

Chissà se le mie bambine si ricodano oggi di Heiligenblut… Quel paesino di non molte case e un campanile alto il doppio della chiesa, sotto alla montagna più alta dell’Austria, quel Grossglockner che possiamo tradurre il «Grande Campanaro» Fu una settimana di bel tempo, decisamente più azzurra che «bianca».

La località l’avevo scelta apposta, certamente un po’ retrò. La modernità di una stazione si misurava dalla quantità di snowboarder che vi allignavano, e Heiligenblut non era in cima alla lista. In compenso c’erano belle baite di legno, poco acciaio di self-service, pochissima confusione.

Arrivati davanti all’albergo, il Lärchenhof, vennero a sapere che il cognome dei proprietari era “Trojer”. Con tutto il rispetto per la bella famiglia che ci ospitava, Elena e Petra si facevano tutti i giorni delle pazze risate. Chissà chi gli aveva insegnato il significato della parola italiana molto vicina a “trojer”…

Mentre scaricavamo i bagagli, ecco che la nostra gatta Tara stava per sfuggirci. Poverina, era isterica dopo il viaggio di cinque ore e mezza. Il giorno dopo (16 marzo) non stavano nella pelle per vedere le nuove piste, così «ain, zuai, drai», in «quattro e quattrocchi» eravamo in centro paese, pronti per salire al Rossbach.

Accolti da un vento forte, la cabinovia per lo Schareck era ferma per le raffiche troppo violente; io sapevo che lì c’era una stranezza che non avevano mai visto e mi godevo la scena. Passati gli sbarramenti a tessera magnetica cercavano di capire cosa dovevamo prendere come ulteriore mezzo di trasporto, ed ecco apparire dal nulla di una galleria invisibile un trenino di cabine appese, tipo funicolare senza ruote. Con quel mezzo così strano arrivammo nella valle adiacente, per scoprire che lì c’era ancora più vento e funzionava solo un breve ski-lift. Così, tornati al Rossbach, abbiamo fatto un bel su e giù. Lì giocammo al loro giochino preferito, quello di andare insieme sullo ski-lift ad àncora e cercare di spingersi a vicenda sulla neve ghiacciata per farsi cadere reciprocamente.

Il 17 e 18 marzo tempo fetecchioso, dunque giornate passate un po’ sugli sci e un po’ a fare turismo automobilistico nei dintorni. Ma il 19 era previsto di nuovo bel tempo.

Uscii dall’albergo alle 3.15, molto silenzioso per non fare rumore e interrompere il «dormisveglia» di Elena. Martin Glantschnig, il compagno che mi avevano scelto quelli dell’ufficio del turismo, era passato a prendermi con il fuoristrada e alle 4 avevamo lasciato la Guttal Alm 1750 m. Era tutto comico, alzarsi a quell’ora, per andare a salire con gli sci lungo una strada che d’estate brulica di auto e corriere. Alle 6 eravamo arrivati alla Karl Volkert Haus, pronti con il cavalletto in posizione per fotografare l’alba sul Grossglockner. Ripartiti alle 7, ancora per strada fino al punto panoramico della Franz Josefs Höhe, a 2451 m. Quasi alla fine della strada c’è una galleria, ma noi non dovemmo toglierci gli sci perché la neve era entrata dentro per tutta la sua lunghezza…

Arrivati al punto più a picco sull’immenso ghiacciaio del Pasterzen, proprio di fronte al versante più grandioso del Grossglockner, quello del Canalone Pallavicini che s’incunea come una sciabolata nelle rocce appuntite della montagna, ero davvero triste e preoccupato. Il cielo era stato invaso da un velo grigiastro, la luce era forte ma diffusa, senza ombre né colori. C’era un ventaccio che ci faceva ghiacciare il sudore sulla schiena e noi dovevamo aspettare, senza sapere come sarebbe andata a finire. Cercammo tra le costruzioni di questo turistico punto panoramico una porta o una finestra aperte, così per ripararci un po’ nell’attesa. Niente da fare. Tutto avevano chiuso e sprangato per l’inverno, non si erano dimenticati nulla. Poi, mentre pensavo alle bambine e a Guya che si stavano alzando, improvvisamente ecco la fortuna: la nube si dissolse, il cielo tornò azzurro, la montagna si riempì di colori. Martin ed io saltellavamo di freddo e di gioia. Poi presi di mira il Grossglockner una cinquantina di volte.

Mentre scendevamo loro curiosavano nei negozi di Heiligenblut, alla ricerca di un regalino per me, perché era san Giuseppe, la Festa del Papà. Scelsero una bottiglietta di grappa e un simpatico gatto di legno che ballava come uno yo-yo. In più mi hanno scritto due biglietti così affettuosi da sciogliermi di commozione. Noi, scendendo, incontrammo un camoscio davvero grosso, che ci ha tagliò la strada correndo in discesa.

Mentre stavano per partire per le piste, ormai con gli scarponi ai piedi, ricevettero la mia telefonata. Stavo per arrivare, contento per il successo che aveva avuto la mia escursione. Così decisero di aspettarmi.

Appena arrivati, presentai loro Martin, un ragazzone biondo tipicamente austriaco, con il suo bel distintivo di guida alpina e maestro di sci: parlarono un pochino in inglese. L’avevo invitato al bar, a bere una birra; ma lui ordinò un caffè, erano tre settimane che non toccava alcol: ne avrebbe avuto fino a Pasqua, cioè fino a fine Quaresima. Petra gli chiese come si fa ad abbronzarsi come lui. E Martin le rispose che lo scuro era solo in faccia; infatti, aperti due bottoni della camicia, le fece vedere una pelle più bianca della sua. Subito dopo salimmo al Gjaidtroghöhe.

Eh, sì! Fu proprio divertente, come quella volta che sull’àncora le due non si erano messe d’accordo ed Elena fu costretta a salire per almeno 200 metri attaccata con le mani, per lasciarsi poi andare a metà ski-lift, senza più forze… Oppure quando insieme vedemmo una bella lepre nel bosco, dall’alto della cabinovia.

Dopo ogni giornata, facevano i compiti. Petra scriveva ogni giorno una specie di diario. Quello era il compito che la prof d’italiano le aveva dato. Un giorno s’inventò, tanto per variare un po’ il racconto, d’essere stata a fare un bel giro nel bosco, vicino ad una malga disabitata per la stagione invernale, di aver visto decine di orme di animali nella neve. E infatti eravamo sul limitare del Parco Nazionale degli Alti Tauri, di animali il bosco è ben ricco. Ma detto tra noi per vederli bisognava alzarsi ben più presto… E così Petra raccontò quello che avrebbe voluto fosse successo, cioè d’aver visto «uno splendido capriolo, magrolino, con lunghe gambe esili e un bel codino». E poi, tanto per ridere, s’impegnò nel racconto di «snellina», una cliente dell’albergo un po’ sovrappeso che al mattino si mangiava panini spalmati di burro, formaggio, nutella e marmellata di mirtilli a strati sovrapposti.

Ricordo di come urlavo, quando in cima allo Gjaidtroghöhe, sferzati da un vento infernale, cercavo di dir loro come mettersi in posa per la fotografia. Elena, mentre cambiavo il film, aveva cercato di venire da me; io l’avevo fermata con altre urla, perché non volevo che la neve vergine tra di noi fosse rovinata dalle sue orme. Intanto Guya ci aspettava al Rossbach o alla Fleissalm: con le spalle a ridosso del vento, catturava ogni raggio di sole e si ostinava a non indossare alcun berretto per non compromettere il colore del viso; catturava anche scampoli di conversazione, tipi e figure di sciatori, gente che al quarto bicchierino di zabaione e rhum era già «in mutande e canottiera», bambini che andavano a giocare nell’unico punto in ombra degli immediati dintorni, coppie silenziose, compagnie rumorose, signore con l’unica preoccupazione di accarezzare e coccolare il loro cagnone nero e peloso, sorrisi e saluti di chi le si sedeva vicino, cameriere premurose, cameriere asciutte.

Un giorno, stufi di sciare, andammo a Lienz. Belle strade antiche, con costruzioni tipiche, una grande piazza colorata e spaziosa. Proprio una bella cittadina. Ma a loro interessava anche il centro commerciale, poi ci dirigemmo al baracchino di una signora simpatica per avere wurstel con ketchup e una montagna di patatine fritte. Nel pomeriggio gita a Kals, per vedere il Grossglockner anche dalla parte opposta. Ma in quel miscuglio di lavoro e vacanza, che papà sarò stato io in quei giorni? Un giorno me lo diranno.

Di certo erano già abbastanza grandicelle da ascoltare ciò che avevo appena imparato io al riguardo di quei posti. Raccontavo loro la storia del Grossglockner, del Parco Nazionale degli Alti Tauri e dell’Arnoweg, magari in un modo più adatto a loro di quello adottato qui sotto.

Dopo la vittoriosa spedizione para-militare del 1800 voluta dal principe von Salm, cui diede grande aiuto lo sloveno Valentin Stanič, si ebbe la salita del versante nord est il 18 agosto 1876, da parte del conte Alfred Pallavicini, con Hans Tribusser, Georg Bäuerle e Johann Kramser. L’impresa fu davvero eccezionale, lungo il caratteristico e ben ripido (fino a 50°) Canalone Pallavicini, uno scivolo ghiacciato di 600 metri di dislivello, salito senza ramponi e senza chiodi da ghiaccio. Tribusser intagliò 2500 gradini in sette ore. La prima ripetizione fu del 1901, poi vi furono altre due ascensioni (la prima solitaria, 1924, Alfred Horeschowsky, e la prima femminile, Maria Zeh); nel 1927 Willo Welzenbach e Karl Wien fecero la quinta salita, riuscendo per primi, con le nuove tecniche di ghiaccio, a raggiungere l’intaglio della Glocknersattel, tra il Klein e il Grossglockner, dove termina il canale di ghiaccio: gli ultimi ripidissimi metri avevano fatto optare le precedenti cordate per una traversata obliqua a destra sulle rocce della vetta. Sulla stessa parete sono stati aperti altri itinerari, la cresta nord, la parete nord e l’altrettanto difficile Canalone Bergler (9 settembre 1929, Edi Rainer). Ma il Canalone Pallavicini, per la sua eleganza e dirittura, rimane esteticamente la più bella via alla montagna: e per questo rimane meta di un gran numero di ascensioni nella stagione estiva. Nel 1961 fu per la prima volta disceso con gli sci, da Gerhard Winter e Herbert Zakarias.

Già ai primi del secolo XX si parlava di proteggere il grande paesaggio naturale degli Alti Tauri: ma solo nel 1971 Carinzia, Salisburghese e Tirolo concludevano un primo accordo. E solo dopo venti anni di realizzazione a tappe, si giunse alla delibera della legge che trasformava l’area protetta in Parco Nazionale (1991). Nelle motivazioni si prese perfino a prestito una famosa frase del filosofo della storia Johan Huizinga, olandese: «Con la mutilazione di un paesaggio scompare molto di più che il semplice sfondo idilliaco e romantico: si perde un po’ del senso della vita». L’area del parco è di 1.786 kmq, 29 i comuni interessati, 60.000 gli abitanti, 10.000 le specie animali. Il territorio comprende 34 montagne alte più di 3000 metri e vi sono censiti 246 ghiacciai che coprono 170 kmq. Il più lungo di essi (9 km) è il Pasterzegletscher. Ai vari e ovvi scopi dell’istituzione si aggiunge anche quello di «coltivare la cultura», uno slogan per insistere sul concetto che non esiste protezione dell’ambiente senza incentivare la vita della cultura locale. Forse anche per questo il parco si può percorrere solo a piedi. Costituita da Venedigergruppe e Lasörlinggruppe è la parte occidentale del parco; Felbertauernstrasse, Tauerntal e Iseltal la dividono dalla centrale, costituita dallo Schobergruppe e dal Glocknergruppe; più a oriente, oltre la Grossglockner Hochalpenstrasse e la Mölltal, sono il Sonnblickgruppe e l’Ankogelgruppe.

Nel 1998 fu inaugurato l’Arnoweg (il Sentiero Arno). Questi era il vescovo di Salisburgo che, appunto 1200 anni prima e su suggerimento di Carlo Magno, era stato elevato dal papa al rango di arcivescovo. Si tratta di un itinerario ad anello che, a sottolineare un’unità storica, tocca le bellezze paesaggistiche del Salisburghese, dalle forre più selvagge alle vette più panoramiche, ma anche le località storico-artistiche. Attraversa quattro delle cinque regioni del Salzburgerland, precisamente il Pinzgau, il Tennengau, il Pongau e il Longau, con qualche lieve sconfino in Tirolo Orientale, Baviera e Carinzia. Il percorso è lungo oltre 800 km, e sono pochi quelli che possono vantarsi di averlo apprezzato per intero. Tra l’altro, nella sezione che attraversa il Parco Nazionale degli Alti Tauri, vi sono anche difficoltà oggettive per la quota e per l’esposizione: non sempre è percorribile, la neve potrebbe creare ulteriori difficoltà ad un non esperto. Tuttavia la parca segnalazione e la filosofia che ne è alla base, ne fanno un’idea davvero attraente e consigliabile. L’Arnoweg traversa i Bassi Tauri Occidentali, precisamente Schladming Tauern e Radstädter Tauern, gli Alti Tauri Orientali (Ankogel, Goldberg, Glocknergruppe, Venedigergruppe), le Kitzbüheler Alpen, le Prealpi Salisburghesi (Leoganger Steinberge, Steinernes Meer, Berchtesgadener Alpen, Osterhorngruppe) e il Dachstein.

Rimanevano da completare gli ultimi capitoli dell’ultimo volume dei Grandi Spazi delle Alpi. Il 26 marzo con Marco Milani salimmo senza sci il crestone meridionale del Monte Crostis nelle Alpi Carniche. Nel pomeriggio ci trasferimmo in Austria e riuscimmo a sfruttare gli impianti di sci per salire un Colletto a nord-ovest del Kitzsteinhorn 2850 m c., nonché la Schmiedingergrat e la Schmiedinger Scharte.

Il giorno dopo, partenza antelucana per raggiungere la Hochweissenfeldkees Scharte 2900 m c. partendo da Enzingerboden 1483 m. Lo scopo, raggiunto, era quello di realizzare una panoramica che comprendesse la famosa parete nord-ovest del Grosses Wiesbachhorn 3564 m, quella dove nel 1924 Willo Welzembach e Fritz Rigele avevano per la prima volta toccato le difficoltà estreme su ghiaccio.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Agli gli scialpinisti che non la conoscono ancora, segnalo la Haute Route degli Alti Tauri che parte da Kasern in Valle Aurina e arriva al Gr. Glockner in 6-8 giorni passando per il Pizzo dei tre signori, il Grosser Geiger e il Gross Venediger. La sua bellezza la fa considerare, a mio parere, come una delle più meritevoli di essere percorse delle Alpi tutte.

Nel 1990 con mia moglie tornando da Salisburgo con la Grossglockner Hochalpenstrasse attraverso la Fuscher tal, dal passo dell’Hochtor siamo saliti alla Brennkogel ….. un modesto e facile 3000 dalle vedute spettacolari ….. come dalla Franz Josefs Hohe verso il Grossglockner …. nel ritorno invece di fermarci a Heiligenblut ci siamo fermati a Dollach dove si trova, al castello di Grosskirchheim un museo sulle miniere d’oro del Goldberg … dove siamo stati accolti da un anziano signore che sapeva l’italiano meglio di noi …..

Sono luoghi molto, molto belli ….. ricordi bellissimi ….

Chi ha scritto questo simpatico racconto? Mi fa venire in mente certe mie vacanze di tanto tempo fa. E non conoscevo questa montagna.