Profili – 09 – Flavio Parussa

di Elio Bonfanti

Flavio Parussa, un nome una garanzia. Il nome di questo arrampicatore saluzzese classe 1956 è davvero un certo numero di anni che circola, tanto che non sembra affatto risentire del peso degli stessi.

Essendo dotato di grandi capacità tecniche e di un notevole entusiasmo, ha potuto percorrere i sentieri dell’ alpinismo e dell’arrampicata con grande curiosità rendendosi così, sul filo degli anni, protagonista della scoperta di molti settori di arrampicata e dell’apertura di vie lunghe nelle alpi occidentali.

Pur conoscendolo da tempo, di nome, la mia curiosità nei suoi confronti è aumentata da quando, trafficando sulla parete delle Barricate in valle Stura, mi sono imbattuto in un paio di vie anni Ottanta del Novecento targate Parussa e soci. Eh beh, dei bei viaggioni, va’… !

Raccontami un po’ di te della tua vita al di là della montagna.

Abito tuttora a Saluzzo con la moglie Cristina e la figlia Elisabetta, che ancora adesso mi accompagnano in belle giornate di arrampicata, di sci, di mountain bike e di mare.

Dopo aver frequentato il liceo scientifico mi iscrissi a Scienze Motorie (il vecchio ISEF) a Torino e vincendone il Concorso Ordinario intrapresi la strada dell’insegnamento sportivo nella scuola. Iniziai nello stesso tempo a tenere vari corsi di ginnastica, diventando anche allenatore di pallavolo. Ben presto all’interno delle lezioni scolastiche riuscii ad inserire anche l’arrampicata facendo nascere, nella palestra delle Scuole medie di Paesana, il primo “muro” di tutto il Saluzzese. Successivamente, negli ultimi 10 anni della mia carriera professionale presso il Liceo Scientifico di Saluzzo, portai avanti con piacere i corsi di arrampicata inseriti nella programmazione per tutti gli studenti, con grande entusiasmo ed impegno di molti e la conseguente partecipazione alle gare dei Campionati Studenteschi.

Ora per me non è raro incontrare alla base di una falesia, o in montagna, degli ex-allievi ormai bravi arrampicatori!

Quando hai iniziato ad andare per monti?

Amare l’acqua, il mare, non era una cosa molto frequente per noi “montanari”. Ma la passione per questi elementi così contrastanti viene da lontano, grazie ai miei genitori, con i quali da bambino abitualmente trascorrevo spensierate vacanze di montagna e di mare. Inoltre, durante il periodo sia delle scuole medie che delle superiori sono stato anche nuotatore, militando per diversi anni nella squadra agonistica dello Swimming-Club di Savigliano e prestando poi il mio lavoro in piscina come istruttore di nuoto.

Abitando ai piedi del Monviso non si può non subire il fascino delle nostre montagne, così ben presto con la famiglia mi avvicinai allo sci e alle escursioni. Sin da quei primi tempi l’ambiente grandioso delle Alpi riuscì a segnare in me una traccia potente ed indelebile. Figure mitiche di guide alpine (Quintino Perotti, Ernesto Bano, Clemente Berardo, Livio Patrile, Hervé Tranchero) e grandi alpinisti (Gaston Rébuffat, Walter Bonatti, René Desmaison, Giovan Battista Vinatzer…) stimolarono la mia fantasia e mi spinsero ad entrare con curiosità e rispetto in questo magnifico mondo.

Così, forte di quell’ impronta, intorno ai 17-18 anni la mia scelta come attività principale e stile di vita si rivolse senz’alcun dubbio all’arrampicata in tutte le sue forme ed allo sci, sia di discesa che poi allo scialpinismo.

Chi, se c’è, ti ha ispirato?

Erano i primi anni ’70, alcuni amici alpinisti e la guida Celso Rio (che ancora adesso ringrazio) iniziarono a condurmi alle prime vere scalate sulle pareti di casa, nel gruppo del Monviso.

In breve tempo sulle nostre vicine montagne, che ben presto non ebbero più segreti, intrapresi salite “da primo” di cordata e sovente anche in solitaria percorsi creste, canali e vie classiche preparandomi ad ascensioni sempre più impegnative. Entrai a far parte del Club Alpino sez. Monviso, dove per alcuni anni svolsi il ruolo di istruttore, ma… il Nuovo Mattino si stava affacciando prepotentemente e forse non avevo più voglia di usare soltanto gli scarponi!

Sicuramente m’ispirarono i personaggi che diedero il via a quel nuovo modo di vivere l’arrampicata esploso in Val di Mello e teorizzato ancor prima da Gian Piero Motti: parliamo di Ivan Guerini, Jacopo Merizzi, Antonio Boscacci e compagni… Subito dopo fui anche molto attratto dalle imprese e dalla personalità di arrampicatori sportivi e “dolomitisti” allo stesso tempo come Maurizio Giordani, Heinz Mariacher e “Manolo”. Tra i fortissimi d’oltralpe rimangono nel mio cuore senz’altro i due indimenticabili Patrick Edlinger e Patrick Berhault.

Certo che è stato un periodo particolare…

Ci trovavamo a metà degli anni ’70 e per variare il mio andare in montagna o nelle poche falesie esistenti, iniziai ad esplorare con curiosità e voglia di creare qualcosa di nuovo le pareti del versante sud del Monte Bracco, in bassa Valle Po. Si trattava di falesie frequentabili anche in inverno e una cosa che oggi potrebbe sembrare normale allora fu una magnifica scoperta. Le novità si susseguivano senza sosta e quasi ogni settimana il nostro gruppetto di “local” aveva qualcosa di nuovo da provare! In questo gruppo di amici spiccava per bravura e audacia il grande Paolo Roasio, col quale mi trovai poi a condividere la ripetizione di molte delle vie più impegnative. Una valanga se lo portò via nel 2005, sul Monviso, insieme al carissimo amico Diego Gramaglia.

Quando hai iniziato ad aprire vie nuove e con che stile?

Su queste lunghe placconate e su verticali paretine, con le neonate pedule da arrampicata, imbrago leggero, calzamaglia colorati, salii tutto il possibile ma il problema successivo fu come proteggersi su queste falesie. Inizialmente niente spit, solo chiodi normali, fittoni in ferro e tasselli da incastro, anch’essi una novità abbastanza recente.

In seguito, obbligato dal crescere delle difficoltà e dalla compattezza della roccia, trascorsi un bel periodo con il piantaspit a mano per mettere i famosi “spit-roc”, ovviamente rari e con placchette artigianali.

Nel 1986 la fidanzata (e attuale moglie) Cristina mi regalò un magnifico trapano Bosch che finalmente segnò la svolta nell’attrezzatura di queste falesie.

La ricerca della pura difficoltà era già nell’aria da diversi anni e da qui si conferma come gioco e come sfida con gli amici e con se stessi. È così che con duri allenamenti allora “sperimentali” ed empirici, fatti in casa, e con la frequentazione di tutte le falesie esistenti allora ed in grande sviluppo, il mio grado dal 6 lievitò a tutta la gamma del 7, con puntate sull’8…

Per le gare d’arrampicata, che iniziarono nel 1985, mi spiacque ma ero già un po’ “vecchio”… e l’attività agonistica sarebbe stata proprio incompatibile con le mie mille attività, un po’ di sregolatezza e l’impegno nella chiodatura di sempre nuovi itinerari!

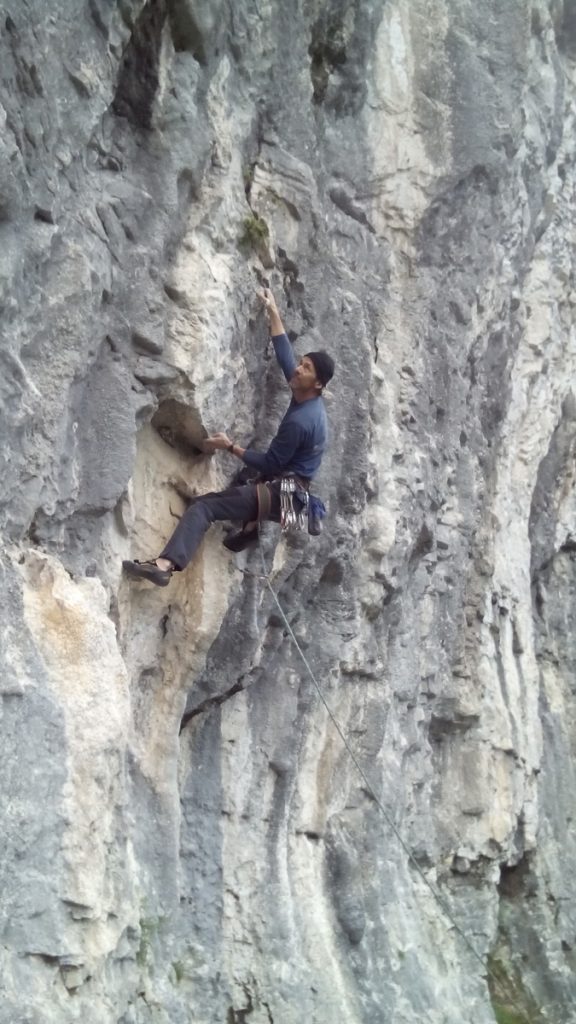

Difatti il terreno non mancava e negli anni tra il 1990 e il 2010 vennero fuori le grandi falesie di Rocciarè (Ostana), di Lungaserra (Barge), di Rocca Bert (Envie), di S. Leonardo (Revello)…

Sì, però in quegli anni riuscivi comunque a far convivere alta montagna e arrampicata.

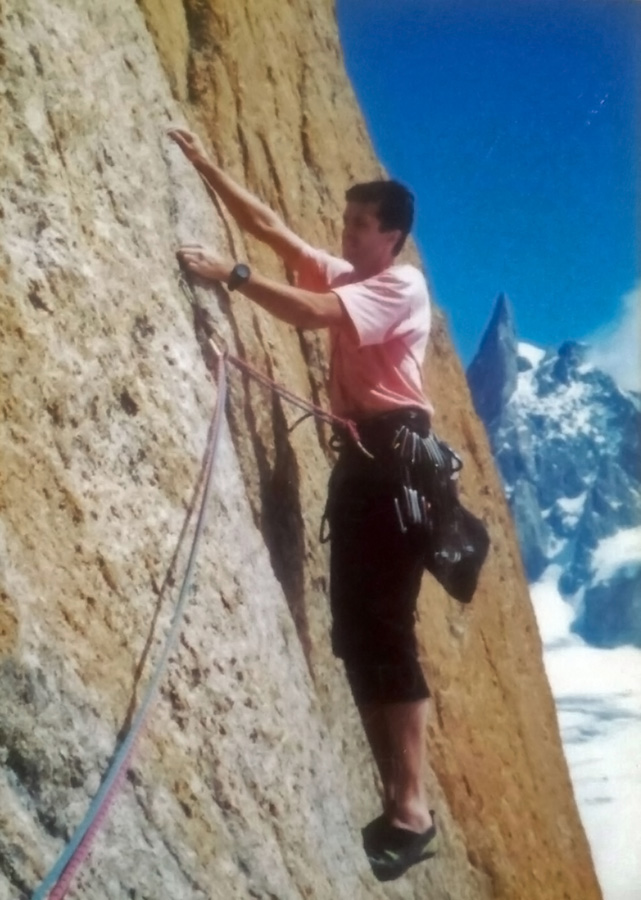

Sì, anche perché per me gli anni ’80 e ’90 sono stati quelli delle grandi vie in montagna, come il Pilone Centrale del Frêney al Monte Bianco, la Walker alle Grandes Jorasses, l’Aiguille Noire, il M. Blanc du Tacul, diverse vie sul Grand Capucin e Satelliti, Val Masino (Pizzo Badile), Dolomiti (Sella, Ciavazes, Sud della Marmolada, Brenta…) e queste sono solo alcune delle mete che mi hanno impegnato lasciandomi, insieme alla certezza di essere scampato più volte a grandi pericoli, fantastici ricordi.

E poi le vie dal carattere più “sportivo” del Finalese, della Valle dell’Orco, della Val di Mello, di Sperlonga e Gaeta, delle Alpi del Delfinato, del Vercors, delle Gorges du Verdon, delle Calanques e dell’amatissima Sardegna, solo per citare alcuni luoghi per me immancabili…

Hai anche fatto attività su ghiaccio. Che ricordi ti evoca?

La novità dell’ arrampicata sulle cascate di ghiaccio, nate in Valle Varaita alla fine degli anni ‘70, ebbe modo di attirami e spesso le scalavo in compagnia del compianto Paolo Roasio. Di quegli anni mi è rimasto anche il ricordo indelebile di compagni di scalata che ci sono ancora e di altri che purtroppo non ci sono più…

Tra le vie che hai aperto a quali sei più legato?

Parlando ancora di “montagne”, in certi periodi mi sono dedicato all’apertura di vie lunghe. Se in falesia ho avuto come attrezzo inseparabile il mio trapano, in montagna per lungo tempo ho escluso l’utilizzo degli spit e di chiodi a pressione in generale.

Le vie che ho aperto sulle pareti delle Barricate e sul Monte Bersaio in Valle Stura, nel gruppo Castello-Provenzale, sul Corno Stella (la via Post Meridian, dimenticata perché salita senza lasciare materiale) e in Valle Po (Rocce Alte) sono state all’insegna del “trad” più completo.

A parte il M. Bracco Sud, solo in anni più recenti ho salito itinerari multipitch con l’uso del trapano: in Valle Maira (alla Meja, sulla Punta Figari e sul Monte Cerello), nel Vallone di Sea, sul M. Bracco Est, su Rocce Alte in Valle Po.

Per me aprire linee di scalata su pareti e falesie ha sempre assunto un significato estetico e quasi “artistico”; ripeterle diventa sport e gioco che dà soddisfazione e impegno, sempre più esigente col passare degli anni…!

Alcuni settori “facili” mi sono piaciuti e li ho sfruttati per la bellezza delle linee e della roccia e per offrire tutti i livelli di difficoltà agli eventuali fruitori; molte vie per me molto dure sono contento di averle create e poi liberate, alcune invece non sono stato io a liberarle, ma la cosa non mi dispiace, anzi sono felice che gli amici possano provare progetti di livello un po’ più alto!

Si può dire che sono legato un po’ a tutte le pareti dove ho aperto delle vie, perché ognuna di esse mi lascia un ricordo particolare collegato magari al luogo o al periodo, all’inizio dei lavori, ad alcune belle linee intuite e poi realizzate.

Certamente il grande lavoro svolto in ogni falesia con lunghe fatiche e spese di tempo e materiale rimane anche per gli altri. Questa è la particolarità della nostra passione e del nostro sport!

Ricordo però che la mia formazione è anche quella del “maestro” di sport convinto, per deformazione professionale, che tutti debbano poter godere in qualche modo della bellezza e dei benefìci dell’attività arrampicatoria!

Hai sempre fatto tutto a spese tue o qualcuno ti ha aiutato?

Veramente ho quasi sempre dovuto arrangiarmi da solo… anche un po’ al risparmio! Quindi mi scuso con i molti vecchi amici per certe chiodature non proprio rassicuranti! Ma con gli anni le idee sono un po’ cambiate ed insieme alla nascita dei nuovi itinerari “ben chiodati”, spesso mi butto in lavori di pulizia e richiodatura di interi settori, ormai esclusivamente con tasselli, placchette e soste in acciaio inox. Ora l’accuratezza del lavoro è quasi diventata… un chiodo fisso.

Credo che alla lunga se si offre qualcosa di soddisfacente venga riconosciuto, difatti molti amici negli ultimi anni hanno contribuito, ciascuno come poteva, all’acquisto di una parte del materiale!

Di recente devo ringraziare anche il Comune di Envie e la sezione Monviso del CAI per il loro contributo nello sviluppo di alcuni settori diventati poi molto popolari.

Negli ultimi anni, a partire dal 2019, ho ancora esplorato e scoperto nuove falesie sul versante est del M. Bracco, dove prima esistevano solo la difficile e nota falesia di Rocca Bert ed i settori di Revello.

Così, con l’aiuto indispensabile di alcuni “Mombracchisti” di Envie, sono nate le falesie di Madonna della Neve (8 settori), il Diamante del Paru, il Portale. Su queste e altre rocce i lavori continuano ancora e spero seguiranno progetti anche di un certo impegno.

Sempre su questo versante sto lavorando per la realizzazione di alcune vie multipitch, in compagnia dell’amico enviese Pierpaolo Chiappero. Una di queste dovrebbe terminare proprio alla grande croce di Envie, sulla cima massima del Monte Bracco, con la particolarità di un avvicinamento completamente in discesa.

(Mombracchisti: un gruppo di persone per lo più di Envie–Occa, facenti parte di alcune associazioni locali, che lavorano a titolo del tutto volontario al mantenimento di sentieri, luoghi caratteristici, basi falesie e all’organizzazione di eventi come escursioni e feste tipiche del territorio. Nel 2019 nasce il gruppo informale “Mombracco Est” che riunisce chi è impegnato praticamente in queste attività).

Sogni nel cassetto non realizzati?

Giunti alla mia età effettivamente si comincia ad avere qualche rimpianto e alcuni sogni nel cassetto non messi in cantiere! Uno era quello di scalare in altre parti del mondo, in particolare al Capitan, in California. L’altro, intorno ai 25 anni, quello di diventare guida alpina, quest’ultimo abbandonato per l’impegno dell’insegnamento nella scuola e in società sportive. Da allora abbracciai, quindi, l’idea che il mio tempo dedicato alla montagna e all’arrampicata dovesse essere davvero “libero”!

La tua grande attività di apritore ti ha portato a realizzare delle guide di arrampicata.

Sì, è vero, ho curato la pubblicazione delle tre edizioni della guida di arrampicata nella zona del Monte Bracco e Valle Po. La prima data addirittura 1984, per arrivare in funzione dello sviluppo dei settori alle successive del 1993 e del 2010, quest’ultima in collaborazione con l’amico Gianluca Bergese. Ho inoltre collaborato con altri autori alla realizzazione delle loro guide e in vari articoli su diverse riviste del settore.

Come ben sai, ad ognuno richiedo la presentazione di qualche itinerario del cuore. Cosa ci potresti presentare?

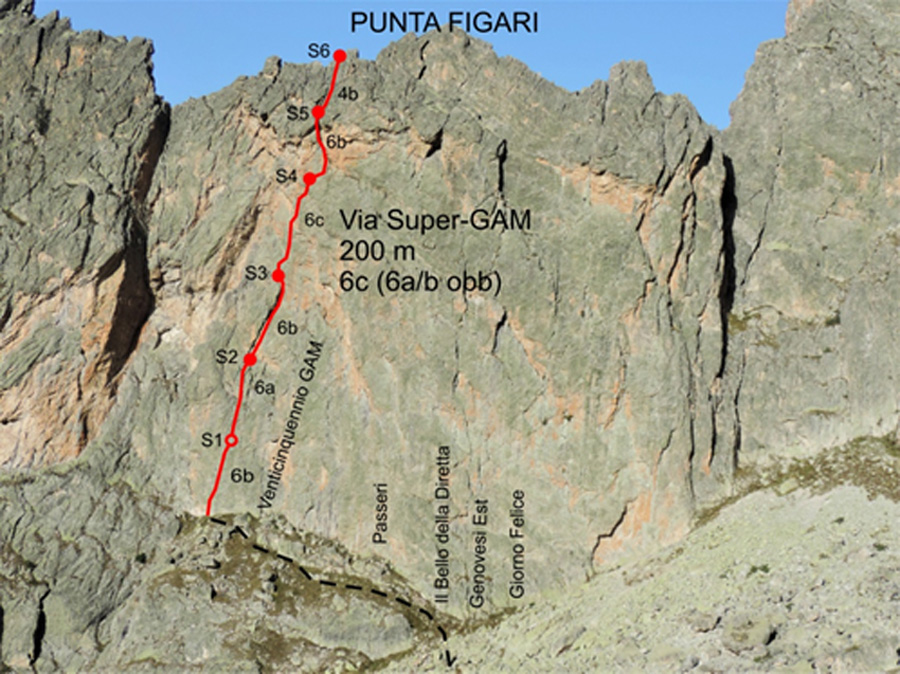

Allora, potrei presentarvi la falesia del Portale sul versante est del Monte Bracco e due proposte nel gruppo Castello-Provenzale: la via Giorno Felice e la Super-Gam entrambe sulla Punta Figari, ma contrastanti come stile ed impegno.

Il Portale consta già di ben 22 tiri, con possibilità di espansione sul settore sinistro. La via Giorno Felice è un itinerario che ho aperto col grande Guido Ghigo il 25 ottobre 1982. Rimasto sino ad oggi in stile “trad”, è prevista per quest’anno l’integrazione con spit specialmente alle soste, senza peraltro mutare il carattere della via.

La via Super-Gam, aperta nel 1981 sempre in compagnia di Guido, è stata invece recuperata e riattrezzata completamente a spit nel 2020 da me, Ciano Orsi, Ernesto e Walter Galizio. Un itinerario interessante e di soddisfazione, che ora viene ripetuto ogni anno da molte cordate, dopo circa 40 anni di oblio!

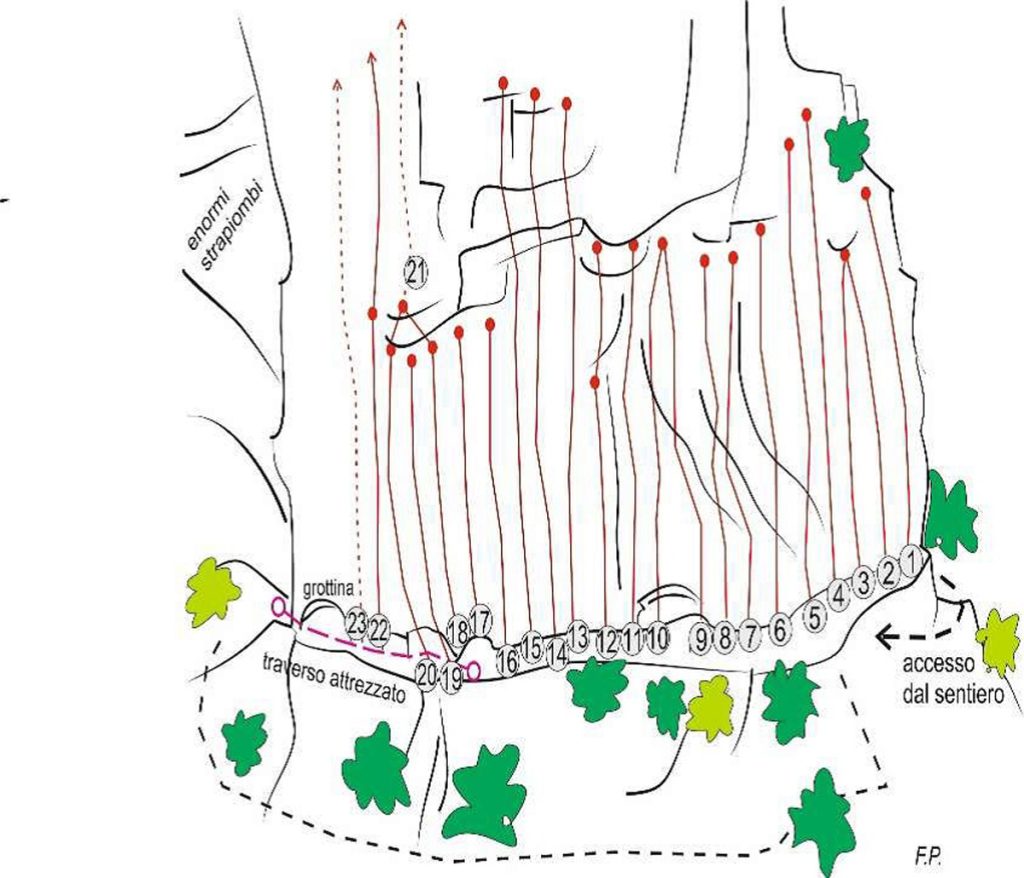

Falesia del Portale

Settore: destro

Esposizione: est-sud-est

Periodo: tutto l’anno

Altitudine: 1000 m

Difficoltà: dal 5b al 7b+/7c

Note

Imponente falesia, che nel settore sinistro tocca i 120 metri di altezza e caratterizzata da grandi strapiombi e da muri verticali dalle diverse colorazioni. Qui è presentato il settore destro, cioè quello che sfrutta la cengia basale ed è anche (per ora) l’unico attrezzato con 20 tiri di lunghezza variabile dai 20 ai 35 metri, completamente “naturali”. Subito a sinistra di questo si potranno realizzare alcune linee di eccezionale lunghezza e continuità.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione sull’estremità sinistra della cengia basale, collegandosi agli ancoraggi in posto e controllando la lunghezza della corda.

Accesso

Da Barge (20 Km da Saluzzo e 80 Km da Torino) raggiungere la Trappa del M. Bracco (7 Km, tornanti) e parcheggiare sul tratto di strada in piano sulla destra.

Avvicinamento

Percorrere un brevissimo tratto di sterrata poi, prima di un mini-chalet in legno, salire subito a sinistra su largo sentiero fino ad un piccolo colle erboso (Colletto Tasson), 15’ circa. A sinistra possiamo raggiungere l’antico insediamento della “Tasunèra”.

Proseguire in piano costeggiando un muro in pietra, tralasciando sia il sentiero di cresta che quello che scende verso Occa-Envie per poi attraversare una bella faggeta. Proseguire quindi su un evidente traccia in discesa, seguendo alcune corde fisse, superare delle roccette, portandosi sul versante opposto, dove un breve risalto conduce ad un pulpito con vista magnifica.

Scendere dal lato opposto poi traversare e risalire con corda fissa, giungendo alla base della falesia. 30′ circa.

Una semplice ma esposta “via cordata” orizzontale porta a visitare il grande antro situato sulla sinistra della falesia (utilizzare 2 “longes” con moschettone). Lo stesso è raggiungibile anche con una traccia di sentiero e una breve corda fissa.

1 FOOLS GARDEN 5c 30 m

2 CANTO LIBERO 5b 27 m

3 LA LUCE DELL’EST 6a 27 m

4 ANIMA MIA 6a+ 32 m

5 SEPTEMBER MORNING 6b 30 m

6 MAS QUE NADA 6c+ 25 m

7 ETHICA ET AESTHETICA 7b 23 m

8 CUORE MATTO 7a+/b 23 m

9 ONDA SU ONDA 7a+ 23 m

10 E SE DOMANI… 7b+ 23 m

11 MUSICA LEGGERISSIMA 7b 23 m

12 TOTAL BLACK (prima cat. 6b+) 7a 23 m

13 ALBA CHIARA 6c 30 m

14 PURE-BLOOD 6c+ 35 m

15 CIANINO (all’amico Ciano Aimale) 7a+ 35 m

16 INSTANT KARMA 7b+ 22 m

17 HAPPY 6b+ 20 m

18 SCIENZA MALVAGIA 6c 20 m

19 SPITECANTROPUS 6c 20 m

20 PETIT EYCHARME 6c+/7a 23 m

21 Progetto (2°-3° tiro) — —

22 SERIEUX ET RIGOLO (1^ cat.6c) 7a+ 38 m

23 Progetto

Via Giorno felice

Punta Figari 2145 m, parete est

Alpi Cozie – Gruppo Castello-Provenzale

Primi salitori: Guido Ghigo, Flavio Parussa, il 25 ottobre 1982.

Sviluppo arrampicata: 190 m

Esposizione: est

Grado massimo: 6c

Difficoltà obbligatoria: 6b

Località di partenza: Chiappera

Dislivello avvicinamento: 500 m

Accesso

Dal paese di Dronero (CN) imboccare la lunga provinciale della Valle Maira, raggiungere il comune di Acceglio e proseguire sino alla bella frazione di Chiappera. Superare l’abitato e, dopo un ponte (ponte Soutan), proseguire a destra su due tornanti. Parcheggiare subito dopo su ampio spiazzo a fianco della strada.

Note

Itinerario diretto e in centro parete, corre parallelo e a destra della Via dei Genovesi Est (Ravaioni-Vaccari). Le difficoltà sono continue su roccia sempre buona. Il secondo tiro tecnicamente è il più impegnativo, ma tutta la salita richiede concentrazione e un po’ d’esperienza nel piazzare le protezioni. Attualmente sono presenti tutti i chiodi “normali” necessari (da controllare). Soste su chiodi, rinforzabili con friend. Presente 1 spit alla 2a sosta, piantato da Flavio in una successiva ripetizione.

Materiale: NDA, più una serie di friends (fino al 3 camalot) e una di micro. Una piccola varietà di nut. Martello e qualche chiodo (non indispensabili).

Avvicinamento

Imboccare il sentiero ripido, ma ben tracciato (indicazioni Colle Gregouri) e seguirlo costeggiando la parete Est della Rocca Provenzale su vari tornanti.

La Punta Figari si trova subito a destra; raggiungerla lasciando il sentiero e traversando orizzontalmente per pietraia con ometti (ore 1.15). Dal punto più basso della parete (attacco della Genovesi) spostarsi 4–5 m a destra, sotto una zona di lame grigie e sotto la verticale di una piccola placca arancione con diedrino sulla destra. Nome della via scritto alla base.

Itinerario

L1 – Muro grigio con grande lama (cautela), ristabilimento su piccolo gradino, muretto arancione a destra e diedrino fessurato con uscita a destra (6a+). Sosta subito sopra.

L2 – Verticalmente su parete per 15 m fino ad uno strapiombetto con breve diedro che si supera con un gran bel passaggio (6b, 6c). Sostare sotto strapiombo rosso.

L3 – Traversare poco a sinistra, quindi salire muretti e lame, puntando a sinistra fino ad una grossa lama incastrata (6a). Sosta alla base della grande fessura.

L4 – Salire la fessura improteggibile, ma con buoni appoggi e vincere direttamente il tetto che la chiude, senza andare a destra (6b). Sosta a sinistra, buon gradino.

L5 – Diedrino grigio, poi per placca con fessure orizzontali, prima diritto, poi un po’ a destra fino ad entrare in un altro diedro (5+).

L6 – Salire il diedro, quindi una fessurina e un passo di ristabilimento a sinistra di un lungo strapiombo (6b). Sosta possibile. Verticalmente sul muro finale fino a raggiungere la cresta sommitale (6a). Sosta in cima.

Discesa

Reperire l’ancoraggio per la doppia (30 m) che deposita sulla cengia del versante ovest.

Spostarsi facilmente verso nord all’intaglio della Forcella Provenzale che divide la Punta Figari dalla Torre Castello. Scendere in 3 doppie lungo la Via del Camino Est fino alla base della parete (il primo ancoraggio si trova all’intaglio a destra, faccia a valle).

Via Super-GAM

Punta Figari 2145 m, parete est

Alpi Cozie – Gruppo Castello-Provenzale

Primi salitori: Guido Ghigo, Flavio Parussa, il 6 giugno 1981. Richiodata a fix + soste da: Ernesto e Walter Galizio, Luciano Orsi, Flavio Parussa, settembre 2020

Sviluppo arrampicata: 200 m

Esposizione: est

Grado massimo: 6b/c

Difficoltà obbligatoria: 6a+, S2

Località di partenza: Chiappera

Dislivello avvicinamento: 500 m

Accesso

Dal paese di Dronero (CN) imboccare la lunga provinciale della Valle Maira, raggiungere il comune di Acceglio e proseguire sino alla bella frazione di Chiappera. Superare l’abitato e, dopo un ponte (ponte Soutan), proseguire a destra su due tornanti. Parcheggiare subito dopo su ampio spiazzo a fianco della strada.

Note

L’attuale restyling rende ora fruibile questa bella ed esposta salita, che nel tempo aveva perso quel poco di “sicurezza” che in origine poteva avere, cadendo nell’oblio. Una via abbastanza ardita per il periodo, aperta con l’uso di nuts e pochi chiodi (alcuni mediocri) in un settore di roccia difficilmente proteggibile.

La linea di salita, che si svolge sulla parte sinistra della parete, è data dalla caratteristica fessura-diedro giallastra posta a circa 70 metri da terra. Al di sopra, grandi strapiombi sbarrano la strada, ma i primi salitori seppero sfruttare totalmente in arrampicata libera l’unico punto debole.

Materiale

NDA 12 rinvii, eventualmente una piccola scelta di nut e friend medi. Per scelta si sono lasciati tutti i vecchi chiodi, che però non risultano più utili né affidabili.

Avvicinamento

Seguire il sentiero per il Colle Gregouri, fin sotto l’evidente parete Est della Punta Figari e per pietraia, passando fra enormi blocchi (ometti), portarsi orizzontalmente alla base. Dal punto più basso salire a sinistra su cengette erbose (esposto) per circa 60 metri sino a raggiungere un breve diedrino leggermente strapiombante. Targhetta con nome e primi fix visibili. (totale ore 1.10).

Itinerario

L1 – Salire il diedrino e la bella parete verticale che segue, con ribaltamento su gradinetto (6b, 30 m).

L2 – A sinistra della sosta diritti ad un muretto giallo, poi fessure e al termine leggermente a destra. (6a, 30 m).

L3 – Vincere la fessura-diedro con sasso incastrato, poi la lama finale a sinistra e sostare (6b, 45 m).

L4 – Breve muretto, poi diedri e strapiombetti con alcuni passi a destra, fin oltre un inquietante blocco incastrato (6b+/6c, 45 m).

L5 – A destra risalire una fessura rossastra, una rampa grigia e il fessurone di uscita dai tetti (6b, 35 m).

L6 – Paretina ben fessurata, fino a sostare sulla cresta sommitale (4b, 20 m).

Discesa

a) Dall’ultima sosta in cresta calare sul versante ovest con una breve corda doppia, raggiungere la Forcella Provenzale e quindi le calate del Camino Est ( prima doppia con catena visibile sulla destra faccia a valle).

b) E’ possibile, ma non consigliabile, calarsi sulla via stessa: doppie in diagonale e strapiombo! Forte rischio incastro nella 2a doppia (m 20, 30, 40, 40, 55).

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.