Dalle grandi solitarie sulle pareti alpine alle short climbs delle falesie. Un cammino in discesa o, piuttosto, una strada diversa? I torinesi sono gente strana: tentazioni e fallimenti, lampi e crepuscoli, amori, riconoscimento e impegno sociale, difficilmente scivolano come in un film nella loro vita. Piuttosto si contraddicono, si urtano, compressi nei crogioli della fabbrica del mito.

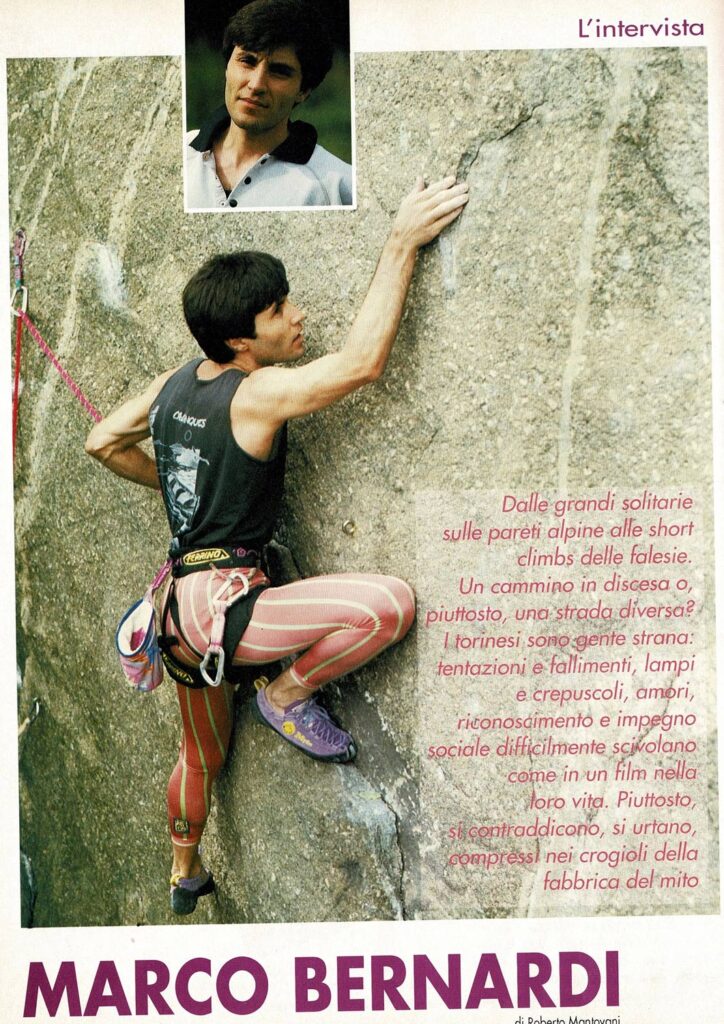

Un’intervista datata a Marco Bernardi

di Roberto Mantovani

(pubblicato su Rivista della Montagna (Roc), ottobre 1992)

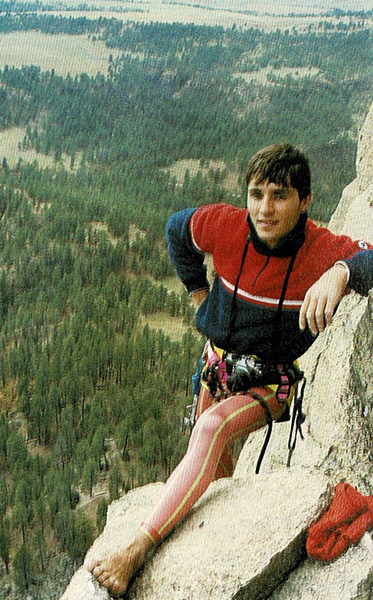

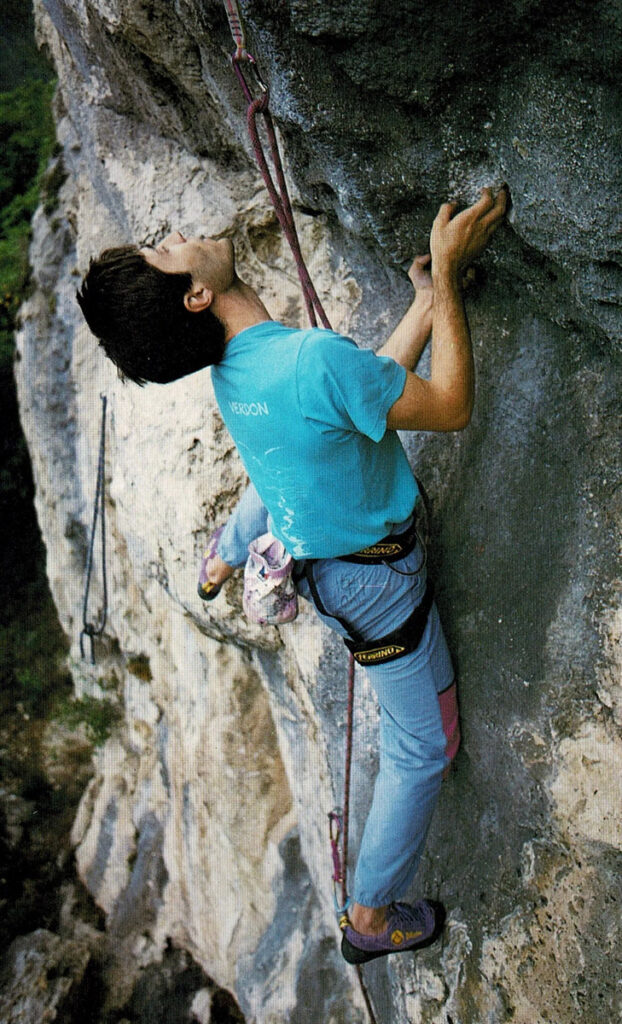

Marco Bernardi, trentaquattro anni (nel 1992, NdR), consulente informatico, un viso da ragazzino che denuncia a malapena l’età. Ex alpinista solitario, ex guida alpina, ex primo della classe in arrampicata libera (fino a qualche anno fa si chiamava ancora così), è stato uno degli inventori del free climbing di casa nostra e ha aperto la strada all’arrampicata sportiva dell’ultima generazione. Persino i climber “sintetici” e i patiti dell’indoor gli devono qualcosa. A lui, però, il ruolo del maestro sta stretto ed è convinto di non avere nulla da insegnare.

In ogni caso la storia di Marco Bernardi è troppo interessante per non apparire sulle pagine di Roc. Giovanissimo “padre storico”, Marco rappresenta la memoria storica della mutazione avvenuta nel cuore del grande alpinismo a cavallo tra la fine dei rivoluzionari anni ’70 e la prima metà del decennio da poco terminato (anni ’80, NdR), che ha visto la nascita delle gare di arrampicata.

Testimone di un‘epoca e primo attore sul palcoscenico delle grandi pareti e sulle falesie di fondovalle, Marco Bernardi è stato di volta in volta tesi e antitesi dell’evoluzione alpinistica. Ha affrontato le grandi pareti alpine e le interminabili vie yosemitiche, ha percorso da solo, d’estate e d’inverno, gli itinerari più duri e temibili tracciati nei severi massicci occidentali. Con Gian Carlo Grassi e Gianni Comino ha esplorato il pianeta ghiaccio e ha conosciuto sulla sua pelle la paura e il rischio. Poi, inaspettatamente, toccati i vertici dell’attività, l’ex fanciullo prodigio ha girato la boa.

La sua, più che una rinuncia, è stata una rivendicazione gridata a gran voce: un rifiuto del rischio netto, preciso, circostanziato. Una scelta individuale destinata a lasciare il segno. Nel giro di pochi mesi, le tesi di Marco Bernardi diventarono il manifesto di molti giovani climber che dell’alpinismo non vollero più intendere neanche il nome, preferendo spellarsi le dita sulla roccia calda delle falesie tra allenamenti, vie lavorate, flash, spit, top rope, moulinette e magnesite.

Nutrito e sostanziato dal vigore delle terre vergini, il seme gettato da Bernardi sotto le falesie germogliò in fretta. Accudita con attenzione, la neonata arrampicata fu svezzata senza favole, educata con metodi sperimentali e avviata alla scuola dello sport addirittura in anticipo sull’età. Come sia cresciuta e cosa sia diventata l’ormai adolescente arrampicata nata dal gran rifiuto dell’alpinismo lo vedremo nei prossimi anni, quando essa dovrà scegliere il proprio futuro. Che per ora è imprevedibile perché, come spesso succede, non sempre le scelte dei figli coincidono con le aspettative dei padri.

Marco, la prima domanda è dettata dalla curiosità. Dove sei sparito da qualche anno a questa parte?

Ho smesso, sono uscito completamente dal giro. Qualche volta arrampico ancora, per puro piacere, senza ricercare prestazioni particolari. Lavoro (faccio il consulente informatico), mi interesso di fisica per diletto. Il tempo libero lo dedico alle lunghe escursioni, qualche volta in mountainbike, ai viaggi. Il quadro è presto fatto, come vedi.

Scusa se insisto, ma perché questa scelta?

Alla fine del 1986 ho smesso perché accusavo dei malanni muscolari alla schiena. Qualcuno parlava di microtraumi, altri di microlesioni: non ho ma i capito esattamente di cosa si trattasse… In ogni caso le motivazioni del mio ritiro dalle scene vanno ricercate altrove.

Stanchezza, delusione?

Direi che i motivi sono stati essenzialmente due. Intanto ha giocato l’aspetto economico, che non va sottovalutato. Ma soprattutto mi ero convinto che continuando quella strada non avrei scoperto più nulla di nuovo. Posso sembrarti presuntuoso, ma davvero in quel periodo ho avuto la netta impressione di aver vissuto abbastanza nel mondo dell’arrampicata. Volevo cambiare mondo, ambiente… Forse avrei potuto bluffare, sfruttare la situazione, ma non è nella mia natura. Preferisco essere piuttosto che avere: forse sarà un frutto della mia educazione cattolica…

Insisto ancora. Ma perché allontanarti del tutto dall’ambiente? In fondo qualche strada aperta ce l’avevi. Potevi fare la guida alpina, impegnarti a sostenere l’arrampicata sportiva…

Per insegnare agli altri occorre sentirsi un po’ maestri, e quello non era proprio il caso mio. E poi le esperienze che avrei potuto vivere con i clienti, in fondo le avevo già provate con gli amici. No, a un certo punto ho avuto la netta sensazione di aver già vissuto tutto, di aver già provato tutto. Avevo anche paura che il mestiere di guida si trasformasse in routine.

Hai dei rimpianti?

No, sinceramente. E poi, a livello sportivo, ormai non potevo più crescere. Anzi, se devo essere sincero, avevo già cominciato la mia parabola discendente, e ho capito che ormai dovevo accettarmi così com’ero, senza strafare e senza forzare. Poi, che i dolori alla schiena fossero psicosomatici o meno, poco importa: io li ho presi per un campanello di allarme. Insomma, per me era tempo di fare delle scelte diverse.

Con Manolo e pochissimi altri, tu sei stato un pioniere. Nel tuo caso specifico, inoltre, tu sei stato davvero il ponte tra l’alpinismo e l’arrampicata sportiva. Insomma, hai sperimentato su te stesso nuove strade. A distanza di qualche anno, adesso che ti sei allontanato dalla scena, non ti capita mai di pensare che qualcuno può averti usato?

Forse, ma è la legge della vita. Se il tuo lavoro, i tuoi sforzi non servissero anche agli altri, che ci staremmo a fare su questa terra? Comunque è vero, quando ho cominciato a battere la strada dell’arrampicata sportiva per certi versi mi sono trovato realmente di fronte a un’avventura. Era tutto da inventare, da immaginare, da costruire, tassello dopo tassello. Ginnastica, allenamenti, alimentazione? Oggi si sa tutto, ma allora… Se ti sentivi contratto, legato, se sentivi dolore ai tendini, c’era sempre qualcuno che ti diceva: “arrampica lo stesso, non preoccuparti, è tutto allenamento!”.

Parlavamo di ponte tra alpinismo e arrampicata sportiva. Sei d’accordo?

Sì, io stavo esattamente nel mezzo. L’arrampicata sportiva? La capivo razionalmente più di quanto poi potessi viverla. E se ci pensi è logico: io venivo dall’alpinismo. Da parte mia, però, non potevo vivere solo come arrampicatore sportivo. Personalmente penso che l’evoluzione che c’è stata sia giusta e logica, ma io non ero strutturato per vivere solo di sport.

Ma i tuoi sogni dove erano diretti?

A Yosemite. Alle rocce della Sardegna. Verso le grandi pareti dove gli spit ci sono e non ci sono, dove devi saperti arrangiare anche con i nuts e i friends. Insomma, mi attirava la dimensione intermedia tra alpinismo e arrampicata sportiva, un’attività che non presentasse più i rischi terribili dell’alpinismo ma che non fosse nemmeno arrampicata sportiva pura e semplice.

Ma scusa, e le gare allora?

Be’, capivo che per certi versi la direzione era quella, anche se io personalmente mi sentivo proiettato altrove. In ogni caso può darsi che in quel periodo, per vari motivi, abbia ceduto a qualche compromesso, e che la mia immagine sia apparsa più “sportiva” di quanto non fosse in realtà.

In ogni caso, volente o no, ti sei trovato intrigato nella spit climbing che ti cresceva intorno.

L’uso degli spit si giustifica col fatto che, se vuoi salire su certe difficoltà con la corda dal basso, devi per forza utilizzare delle protezioni del genere. Ma credo che sul terreno davvero estremo, anziché ricorrere a mitragliate di spit, sarebbe molto più giusto arrampicare con la corda dall’alto. Persino in gara.

Spiegati meglio.

È evidente: di sicuro si raggiungerebbero dei limiti superiori, assoluti, e si capirebbe dove può arrivare l’uomo. Ovviamente il mio è un discorso di puro sport, intendiamoci. In ogni caso è chiaro che su certe difficoltà, senza spit, non si sale. Diciamolo pure: lo spit è un mezzo artificiale. Meglio: un attrezzo sportivo.

Che però sta invadendo anche la montagna.

Sì, sono d’accordo. Per me gli spit in montagna sono un controsenso. Certe vie sul Bianco, ad esempio, non hanno davvero significato. E in più c’è anche il rischio di confondere le idee. Io ho sempre rivendicato la profonda diversità tra arrampicata sportiva e alpinismo, mai la superiorità di un’attività sull’altra.

Prima ti passare all’arrampicata sportiva, tu hai detto no all’alpinismo…

Sì, tutto è cominciato nell’81. Dopo la mia solitaria invernale allo Scarason, nelle Alpi Liguri, la motivazione aveva cominciato a venire meno. Però avevo ancora in mente qualcosina. Per esempio, pensavo al Pilier Derobé…

Ricordo che a un certo punto hai cominciato a rivendicare il rifiuto del rischio.

Esattamente. Mi ero accorto sulla mia pelle che per restare ai vertici dell’attività, occorreva accettare livelli di rischio spaventosi. Secondo me è giusto rischiare solo quando si fa qualcosa di utile per se stessi e per gli altri. Mi spiego: se fossi un astronauta e dovessi raggiungere un determinato pianeta per il bene dell’umanità, allora il rischio avrebbe un senso. In tutti i casi in cui non esiste un fine alto, invece, il rischio non è giustificato. E c’è di più: l’astronauta può avere dalla sua la partecipazione di tutto il mondo civile, della società. In alpinismo, dopo gli exploit di Messner, si rischia ormai nella solitudine più totale, senza il minimo sostegno dell’opinione pubblica.

Qualcuno dice che l’alpinismo è morto…

Per me è così, tant’è che da tempo è in atto la sua trasformazione in sport.

E cosa dici delle grandi salite attuali in Himalaya?

Tecnicamente sono difficilissime, ma dal punto di vista dell’avventura socialmente partecipata, una Sud del Lhotse è molto inferiore alla salita dei primi himalaisti qualche decennio fa.

Ma secondo te le porte dell’avventura si sono proprio chiuse?

A livello individuale l’esperienza è possibile, ma alle tue spalle l’impresa non è più sentita come tale. Era la partecipazione della gente che faceva grande l’avventura. Io a un certo punto mi sono trovato a dover rischiare da solo, senza essere sostenuto da nessuno.

E la montagna di quando eri ragazzo non esiste più?

Dicono che nella vita ci si innamora davvero una volta sola. E in ogni caso l’innamoramento totale è sempre la spia di uno scarso equilibrio con l’ambiente circostante.

Rinneghi il tuo passato?

No, al contrario. Ogni esperienza è utile e necessaria per capire.

Allora facciamo insieme un passo indietro e proviamo a rituffarci in questo tuo passato. Come sono stati gli inizi?

A nove anni leggevo i libri di Walter Bonatti, volevo diventare guida alpina, ero assolutamente deciso. Da ragazzino le mie prime esperienze le ho fatte nel mondo degli scout. Nel 1973 sono arrivate le primissime salite, e l’anno successivo mi sono iscritto a una scuola di alpinismo del CAI. Allora emergere non era difficile, bastava praticare, allenarsi. Si arrampicava solo nella bella stagione. Chiaramente, chi si allenava tutto l’anno stava un gradino davanti agli altri.

Gli anni ’70, però, sono stati anni di grandi cambiamenti…

È vero, ma io abitavo fuori Torino, e la mentalità del mio ambiente allora era ancora un tantino provinciale. Ho sentito parlare di cose nuove solo in seguito, frequentando Claudio Persico, Lino Castiglia… Più tardi ho conosciuto bene Gian Carlo Grassi e Gianni Comino.

Anni intensi, mi pare…

Un periodo molto fervido, bello, di contestazione, in casa e fuori, e di grandi idee. Gianni Comino era dotato di un carisma notevole. Da lui ho imparato a convivere col rischio, abbiamo arrampicato insieme in Scozia d’inverno. Poi, come sai, pochi mesi dopo Gianni se n’è andato. Da quel momento c’è stata una specie di accelerazione, tutto si è svolto molto velocemente.

Quale fu la prima delle tue famose solitarie?

Quella al Pilier Franco alla Barre des Écrins. Poi, via via, sono arrivate tutte le altre.

Fino alla tua prima solitaria più famosa, quella alla Est delle Grandes Jorasses, per la quale passerai alla storia?

Avevo letto il libro di Gervasutti a 15 anni, e il racconto della sua salita alle Jorasses con Giuseppe Gagliardone mi aveva colpito molto. Ma avevo trovato stupendo il racconto della ripetizione di Joe Tasker e Dick Renshaw, apparso sulla Rivista della Montagna nel 1975.

D’accordo, ma fin qui siamo ancora nel campo delle motivazioni. In pratica le cose come andarono?

Quando arrivai all’attacco, dal punto di vista psicologico ero incredibilmente carico. Certo, mi attendevano grosse incognite, ma quella era la parete della mia vita. Volevo tentare. Di tornare indietro, neanche a parlarne. Con questo non voglio dire che fossi tranquillissimo e a cuor leggero. La tensione c’era, la sentivo. Pensa che con me non avevo nemmeno la relazione: avevo studiato il racconto di Gervasutti quasi a memoria e nella mente la sequenza dei passaggi mi era molto chiara. Sulla via non ho avuto problemi particolari di orientamento.

Come ricordi quella salita?

Come una delle mie avventure più grandi, come una scalata che ha segnato la mia vita. Sono uscito in vetta alle Jorasses alle sei di sera. Sono stati momenti intensi, emozionanti. Al termine di una salita come quella ero lassù, solo, su una cima mitica…

Come ne uscisti? Voglio dire: fu una via che ti bruciò un po’ le “penne”, che ti svuotò psicologicamente?

No, fu un’esperienza unica, per certi versi irripetibile, ma non mi svuotò, tant’è vero che solo cinque o sei giorni dopo salivo il cascatone del Frêney con Grassi e Renzo Luzi.

Andiamo avanti. Dopo il tuo famoso “divorzio” con l’alpinismo cos’hai fatto?

Il distacco è avvenuto per gradi, all’inizio arrampicavo in falesia ma anche in montagna. Il 1982 lo ricordo come un anno bellissimo. Mi ero trasferito in Valle di Susa e arrampicavo con dei compagni nuovi. Avevo voglia di sperimentare, di scoprire nuove possibilità. Nei due anni successivi mi sono mosso spesso assieme ad Andrea Gallo e a Giovannino Massari. In questo periodo per me le pareti di Foresto hanno avuto un ruolo importantissimo, sono state un grande laboratorio.

I lettori di Roc si aspettano dei dettagli. Parliamo di vie. Quali sono state le tue tappe più significative?

Nel1980 la via dei Nani Verdi a Foresto, un bel 7a, in libera. Ricordo che Berhault, di passaggio a Torino per il famoso convegno sul “settimo grado”, era quasi riuscito a superarla in libera, ma non del tutto. Per me, passarla in libera fu una soddisfazione immensa. Le altre vie? Ricordo con piacere Strenuous a Foresto, la salita di Papy on sight in Verdon, Nonna Abelarda, una mia via di 7c alla Parete dei Militi in Valle Stretta.

Fin dove ti sei spinto? Qual era il tuo limite?

Il mio limite gravitava intorno all’8a. Devo aggiungere che atleticamente ero piuttosto forte, anche se ho cominciato ad allenarmi seriamente solo a 22 anni, ma la mia altezza (un metro e sessantacinque) in certi passaggi non favoriva granché. Dove alcuni passavano senza penare troppo, io dovevo sputare l’anima.

Se tra tutti gli arrampicatori delle ultime generazioni dovessi salvarne cinque, quali nomi faresti?

Ron Kauk, John Bachar, Patrick Edlinger, Fawcett… E poi Wolfgang Güllich: è simpatico. Un altro che mi ha sempre colpito è Jacky Godoffe, sia come climber sia come uomo. Forse sono un po’ parziale, ma premetto subito che i giovanissimi non li conosco molto. Ormai ho proprio tagliato i ponti…

Il tuo futuro?

Potrebbero esserci tante cose: in fondo ho solo trentaquattro anni. Magari, perché no, di tanto in tanto mi piacerebbe salire ancora qualche bella via… E poi vorrei davvero riuscire a fare qualcosa per la salvaguardia dell’ambiente e della natura, perché mi pare che l’uomo sia ormai sul punto di un suicidio collettivo. Che vuoi, oggi riesco solo a dare delle offerte saltuarie al WWF. Ma domani, chissà…

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

..correva il lontanissimo 1980, seconda uscita del corso di arrampicata alla “Guido Bosco” di Pinerolo in quel della bassa val Susa su quello che forse già ai tempi era considerato il “masso erratico” per antonomasia, Trana, tutto di appigli minuti e taglienti, qualcuno anche già lucidato dalle centinaia di passaggi e dagli atti vandalici a suon di vernice

Un pomeriggio come tanti di una domenica di fine autunno, come tutti gli altri allievi del corso fummo letteralmente accecati e rapiti dai funambolismi di quel “ragazzino” non ancora trent’enne, presentatoci dall’altrettanto immenso Giancarlo (Grassi) , reiventore in quel periodo di una “moda” che di lì a poco avrebbe coinvolto una schiera infinita di adepti del sassismo.

Quel funambolo, non solo riusciva a percorrere più volte di seguito il giro completo del masso senza mai scendere a terra , ma ciò che più ci sconvolse, fu la salita senza utilizzare neppure una volta i piedi, della paretina strapiombante sul retro del masso che porta ancora oggi (mi pare) il suo nome. Con noi, già istruttore della scuola, c’era un certo Marco De Marchi talento indiscusso delle nostre vallate, che pur avendo già doti eccezionali per quei tempi, non seppe abbozzare su quella paretina alta pochi metri neppure un solo movimento.Capimmo immediatamente di quale talento si stesse parlando quando di lì a poco, giornali e riviste specializzate annunciarono alcuni suoi exploit sollitari tutt’ora irripetuti, est delle Jorasses, Scarason, Pilier Derobè e tante altre ancora.

Per concludere e senza offesa per nessuno, sia del passato che del presente, Marco Bernardi è stata l’espressione alpinistica ed arrampicatoriamente parlando, più talentuosa che abbia mai prodotto il “nord-ovest “delle alpi e non solo, avanti anni luce da quello che era il livello medio negli anni ’80, un faro ed una luce per noi giovanissimi che iniziavamo e che sognavamo in quegli anni; una mente lucida, matura e soprattutto intelligente per noi tutti oggi e di quella generazione che possiamo finalmente guardare la montagna e le pareti di arrampicata così profondamente cambiate e con un certo distacco.

Un’ intervista “datata” ma ricca di riflessioni profonde e di tanta attualità. Grazie Marco

Quindi va per i 70, non è giusto.

Marco Bernardi è senz’ombra di dubbio un gran fuoriclasse ! Soprattutto un’alpinista poliedrico , completo su ogni terreno , elegante nei gesti e nei pensieri, potente e veloce . Proviene dal mondo scout , dalla ginnastica , da un’educazione sinceramente cristiana . Etico e razionale. Lo ammiro e mi commuove sentirlo affermare chiaramente che preferisce essere anziché avere . Il suo abbandono repentino del grande alpinismo mi ricorda indimenticabili uomini del passato come Walter Bonatti e lo sciatore Jean Claude Killy. Abbandonarono quando erano al loro massimo .

Quando c’è un soggetto così interessante di cui parlare trovo veramente fuori luogo perdersi nelle solite piccole, sterili ed insignificanti polemiche completamente fuori tema .

Può darsi che tu abbia ragione (però è vero che ognuno è “strano” a suo modo), ma allora che senso avrebbe la frase fin dalla sua apparizione originaria (1992)? non si capisce perché polemizzate perché ho ripreso il contenuto di quella farse, mentre nessuno (né allora, né oggi) ha nulla da dire sulla frase originaria… O sono tutte e due sbagliate (sia la frase originaria, sia la mai posizione attuale) o sono tutte e due legittime e quindi degne di esser liberamente espresse senza tutti ‘sti piagnistei…

Crovella@13: “Allora spiegate voi cosa significa quella frase, presente fin dal testo originale di RdM, che va da “I torinesi son gente strana…” in poi. Dai, spiegate…”

“I torinesi sono gente strana: tentazioni e fallimenti, lampi e crepuscoli, amori, riconoscimento e impegno sociale, difficilmente scivolano come in un film nella loro vita. Piuttosto si contraddicono, si urtano, compressi nei crogioli della fabbrica del mito.”

Sostituisci “torinesi” con “siciliani” e funziona perfettamente allo stesso modo. E’ una descrizione della condizione umana.

Vorrei spezzare una lancia a favore dei torinesi: non sono tutti dei balengu come il gran visir di tutti i caiani che qui si esibisce in pensierini in loop liberticida, banalità a vanvera e sciocchezze a gogò.

Et pourquoi pas ? Il me paraît très équilibré, ce Marco !

Ricordo a tutti che la frase in questione è stata coniata da Roberto Mantovani ed è uscita (come si può constatare anche dalla foto di copertina di questo post) su ROC (annuario d’arrampicata di RdM) del 1992! Quindi sono pensieri che non si limitano alla mia sola persona.

Ma da uomo duro di DESTRA quale è, mi sembra scontato che esalti la “propria razza”.

Anche se poi non credo che abbia nelle proprie vene un sangue di colore diverso.

Dovrà 9, non intendevo dire che Bernardi fosse stato o sia irrazionale ma semmai il mondo “parallelo” a cui appartengono i geni, i talenti e gli artisti. Irrazionale perché nulla ha a che vedere con il mondo dei cosiddetti comuni mortali. Due mondi che non si capiranno mai.

Sulle fisse di Crovella posso solo dire che ogni Regione Provincia,Valle e paese ha nei suoi abitanti , delle caratteristiche uniche e diverse tra loro. Io che sono nato genovese ne avrei eccome da dire sui miei compaesani. Tutti sono strani e tutti non lo sono. Ogni scarrafone è bello a mamma sua.

Trovo infantile e banale esaltare le caratteristiche della propria razza di appartenenza con toni enfatici.

Allora spiegate voi cosa significa quella frase, presente fin dal testo originale di RdM, che va da “I torinesi son gente strana…” in poi. Dai, spiegate…

Piero, per Crovella la piemontesità è un po’ come la sabaudità o come la realtà in generale: dipende tutto da come lui decide di vederla e si adatta a qualunque persona/animale/cosa lui decida che debba adattarsi.

E qualunque dato, testimonianza o interpretazione se non si adatta non può essere presa in considerazione.

Eccezionali l’intervistato e l’intervistatore. Nostalgia di ROC, speciale della Rivista della montagna. Speriamo che i giovani leggano almeno sul piccolo schermo e apprezzino!

Guarda che la mentalità torinese non è limitata solo a Piazza Castello-Via Roma, ma abbraccia anche tutte le località confinanti, come Rivoli. I presunti contorcimenti (che non mi paiono proprio tali: ho riletto e tutto fila) riguardano un modo di essere, non limitato al solo andar in montagna. Osservando Marco da molto distante, può sembrare che la sua brusca interruzione possa essere una smentita della precedente passione. Invece capita spesso, a gente pratica come in genere sono i piemontesi, di voltare pagina, perché la vita ti porta lì e… semplicemente passi a un nuovo capitolo dell’esistenza, senza per questo rinnegare il passato.

Marco, come me, è nato a Rivoli e lì vissuto almeno fino alla est delle Jorasses.

L’ho frequentato e molto visto in azione sui massi che salivamo anche con G.C. Grassi. In falesia sono stato “appeso” alla sua corda dove lui passava in libera ed io mi attaccavo a tutto. L’ho condotto sulla sua parete nord glaciale dove, su sua gentile richiesta, superò l’ultimo tiro, il più difficile e tecnico, dimostrando subito la sua grande classe anche sul ghiaccio.

Peccato che non abbia scritto la sua autobiografia con aneddoti gustosi e curiosi. Ad esempio di quando partì da casa per la EST informando una persona che non sapeva minimamente di cosa si trattasse.

Tralascio i “contorcimenti” di C. Crovella, che possono anche rispecchiare l’intervista, ma sembrano ignorare che Marco non fosse torinese e che quel mondo alpinistico l’avesse frequentato pochissimo. Un unico appunto a Marcello Cominetti, i cui commenti in genere apprezzo; Marco era tutto, meno che irrazionale.

Molto bella questa presa di coscienza già nel 1992.

Nelle grandi pareti si appendono grandi quadri. Incorniciati a volte con sfarzo a volte con semplicità…

Guardandolo riflessi sul loro vetro ci rispecchiano una parte di noi ,piccoli tasselli e spazi di vita.

Diversi si ,ma umanamente simili e provi e vi senti appartenenza e anche quel ormai abusata parola…condivisione.

I torinesi appaiono “gente strana”, ma principalmente per chi li osserva dall’esterno del “loro” modello di vita. Invece un qualsiasi torinese che nasce, cresce e vive dentro a quel modello non è stupito da ciò che, dentro, vi accade : per lui, “quella” è la vita, non riesce neppure a immaginarne un’altra, diversa. In montagna come nella spicciola realtà quotidiana. Contraddizioni e profonde scelte strutturali non significano aver rinnegato le precedenti passioni, né sconfessare la propria classe. Semplicemente si procede nella vita, ognuno ha i suoi capitoli da scrivere.

Mito assoluto!

Un fuoriclasse a cui non si può rimproverare nessuna scelta perché appartenente a quel mondo parallelo dell’arte, del genio e dell’irrazionalità.

Parla di se stesso con grande umiltà, nonostante avesse delle doti ,non dico uniche , ma eccezionali

APPLAUSI!!!

Forza, modestia e coerenza condensate in un unico personaggio.