L’avvento del Sesto Grado – 2

di Gian Piero Motti

(pubblicato in La storia dell’alpinismo) (GPM-SdA-22)

(continua da https://gognablog.sherpa-gate.com/lavvento-del-sesto-grado-1/)

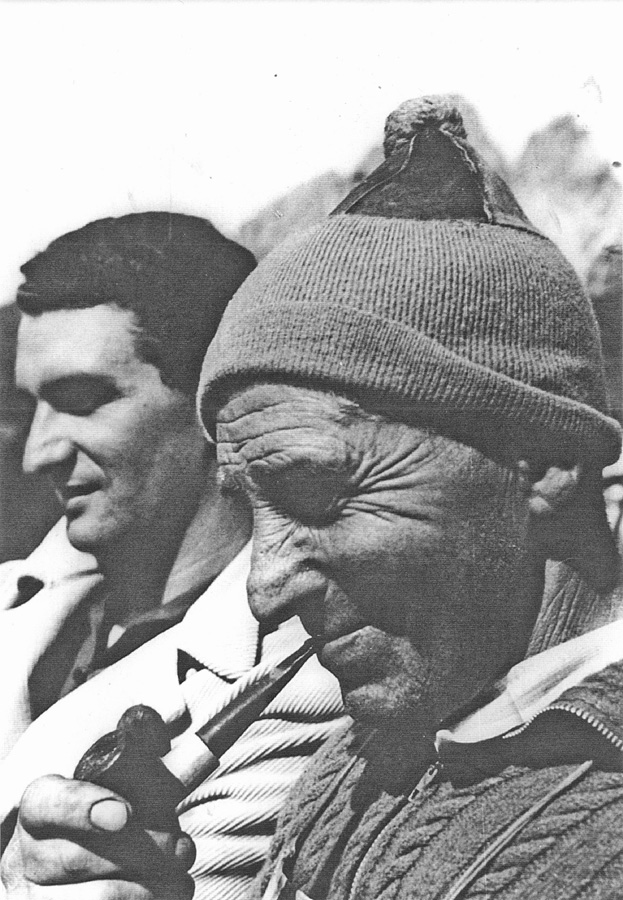

Luigi Micheluzzi, eroe sconosciuto

Per trovare invece un’impresa che eguagli e superi quella compiuta da Solleder, dobbiamo giungere alla prima salita del pilastro sud della Marmolada di Penia, compiuta sempre nel 1929 da un «eroe sconosciuto», la guida Luigi Micheluzzi di Canazei, con Roberto Perathoner e Demetrio Christomannos.

Di Micheluzzi si può dire che esercitava il mestiere di guida nella sua Val di Fassa, ma si concedeva anche puntate a Cortina e sulle Dolomiti della Val Gardena. Fu anche autore, con Ettore Castiglioni, di una bellissima via sulla parete sud del Piz Ciavazes (Sella), caratterizzata da una lunga traversata orizzontale in piena parete (90 metri di traversata!), in un settore compreso tra due barriere strapiombanti. L’impresa del 1929 lungo il Pilastro della Marmolada fu veramente un exploit d’eccezione, in quanto, a giudizio unanime di tutti i ripetitori, le difficoltà superate in arrampicata libera sono nettamente superiori a quelle di tutte le altre vie aperte in questo periodo. Il pilastro è alto circa 600 metri ed è di roccia compatta e molto levigata. Nella parte alta la via segue un gigantesco camino sbarrato da blocchi, che il più delle volte è intasato di ghiaccio ed ha costretto parecchie cordate al ritorno. La prima salita richiese trenta ore d’arrampicata ed un bivacco in parete, ma nonostante il livello decisamente superiore delle difficoltà superate, furono impiegati solo sei chiodi! Micheluzzi, schivo e modesto, non disse nulla della sua salita e nemmeno forse era conscio di aver superato difficoltà di quel genere.

In seguito Walter Stösser fece la prima ripetizione di questa via, credendo però di compiervi la prima salita, in quanto in parete non trovò alcun chiodo lasciato dagli italiani. Vi fu così una polemica, anche perché ai ripetitori pareva veramente incredibile il numero dei chiodi usati da Micheluzzi (oggi in parete vi sono una cinquantina di chiodi…)!, ma in seguito la verità venne a galla e Micheluzzi ebbe il giusto merito per questa superba realizzazione. Il giudizio di Reinhold Messner è che la Micheluzzi vale quanto la via Soldà e la via Vinatzer aperte sulla stessa parete molti anni dopo e reputate come scalate di VI superiore. Secondo altri i passaggi in arrampicata libera sarebbero ancora più difficili di quelli della Soldà, ma equivalenti a quelli della Vinatzer.

In quell’occasione, dunque, il livello fissato da Solleder era stato decisamente superato e si era compiuto un buon passo in avanti.

Hans Steger e Paula Wiesinger, compagni in parete e nella vita

Prima di chiudere l’analisi di questo periodo, bisogna ricordare il nome di Hans Steger, nato in Austria ma da molti considerato quasi italiano in quanto trascorse tutta la sua vita in Italia, all’insegna di un’esistenza piuttosto avventurosa, dove trovavano posto i mestieri più vari, quali il portuale a Genova, il falegname a Roma, il custode a Napoli ed anche il pugile. Steger probabilmente è stato una specie di «beatnik» ante litteram, comunque dopo i suoi vagabondaggi fece ritorno in Alto Adige e divenne ben presto un rocciatore di livello tecnico più che notevole. Sua compagna di cordata fu sempre Paula Wiesinger, una commessa che Steger occasionalmente aveva conosciuto a Bolzano, ma che divenne la sua compagna in parete e nella vita di ogni giorno.

Insieme i due svolsero un’attività alpinistica imponente, dove spiccano prime ripetizioni di prestigio: della Simon-Rossi al Pelmo (1928), della Solleder al Civetta e di tutte le vie di Preuss. A proposito, Massimo Mila commenta: «Generalmente questa generazione sembra porsi un compito preciso, che è quello di portare l’alpinismo italiano in Dolomiti al livello che Dulfer e Preuss avevano assegnato all’alpinismo austriaco e tedesco. Servono a questo scopo ancor meglio le prime ripetizioni, che non le prime assolute di vie magari di difficoltà inferiore a quelle aperte da quei formidabili assi dell’arrampicata. Spesso ci vuole più coraggio, soprattutto morale, a cimentarsi in una difficile ripetizione, che non a cercare una via nuova dove, se non riesce, pazienza, non c’è da temere il bruciante confronto con chi è riuscito (Massimo Mila, Cento anni di alpinismo italiano)».

Steger era anche guida alto-atesina e divenne in seguito pure custode di rifugio ed albergatore: si può ben dire che dedicò tutta la sua esistenza alla montagna. Anche nello sci da competizione ottenne dei risultati d’eccezione, come d’altronde la sua compagna Paula Wiesinger. Ritornando all’arrampicata, oltre alle ripetizioni di prestigio, bisogna ricordare il gran numero delle prime salite di notevole difficoltà – Punta Euringer, Punta Emma da sud, Torre Stabeler da ovest, Torre Winkler da sud – tra le quali spiccano due realizzazioni di sesto grado tra le più complete e difficili di quel periodo: la parete nord della Cima Una, alta 800 metri, salita nel 1928 lungo la via della Giovinezza in due giorni d’arrampicata e con difficoltà di VI grado superate quasi sempre in arrampicata libera, e la magnifica parete est del Catinaccio, salita il 26 e 27 agosto 1929 – insieme a Hans e Paula vi erano pure Federico Fred Masé-Dari e Sigi Lechner – lungo una via diretta che segue un sistema di camini e fessure dalla base alla vetta.

Oggi questa salita è una delle più classiche e ripetute delle Dolomiti ed i ripetitori la valutano di IV e V grado con tratti di V superiore e forse un passaggio di VI in arrampicata libera.

A merito dei due altoatesini va anche ascritto un tentativo di salita lungo la formidabile parete nord della Cima Grande di Lavaredo, vinta in seguito da Comici e dai fratelli Dimai con largo impiego di chiodi. Steger e la Wiesinger non erano certo preparati né psicologicamente né tecnicamente ad un’impresa del genere, non tanto per mancanza di capacità ma soprattutto perché i tempi ancora non erano maturi. La parete nord della Grande segnerà un netto passo verso l’artificiale e sarà proprio l’impresa che spianerà la strada ad una lunghissima serie di arrampicate di questo genere. Non stupisce tuttavia che sia stato proprio Steger a concepire per primo l’idea della salita; egli infatti era strenuo difensore dei mezzi artificiali ed anche durante le sue ripetizioni delle vie di Preuss o di altre vie, sovente ricorse all’impiego dei chiodi dove i primi salitori erano passati in libera assoluta. Egli dunque è forse il primo che possiamo inserire nel filone « artificialista », anche se in realtà le sue arrampicate furono prevalentemente in arrampicata libera, e sulla sua scia giungerà proprio Emilio Comici.

Il gruppo degli agordini e dei bellunesi, ovvero dell’audacia in arrampicata libera

A partire dal 1930 sulle Dolomiti vengono alla ribalta il Gruppo del Civetta e le imprese realizzate su queste pareti da un manipolo di arrampicatori agordini e bellunesi, i quali, il più delle volte, giunsero all’alpinismo per motivi assolutamente poco importanti, sovente anche in età matura.

È il caso di Attilio Tissi, certamente uno dei più grandi arrampicatori di ogni epoca, una vera e propria forza della natura, un uomo che sembrava nato per arrampicare; si dice che il giovane Tissi amasse di più trascorrere le giornate al caffè di Agordo oppure correre dietro alle gonnelle, piuttosto che faticare su per i ghiaioni. E si narra che iniziò ad arrampicare quasi per scommessa, perché toccato sul vivo da alcune battute sarcastiche di altri amici bellunesi che invece si spacciavano per «alpinisti». E si dice anche che fin dal primo momento che egli posò le mani sulla roccia, tutti capirono che ci si trovava di fronte ad una specie di fenomeno, che arrampicava con estrema naturalezza e senza alcuno sforzo apparente. Tissi aveva certamente doti naturali non comuni ed anche la sua forza fisica era proporzionata alla sua statura al di sopra della media.

Ma ciò che stupisce nelle realizzazioni alpinistiche compiute allora da questi uomini sul Civetta, è l’audacia con cui l’arrampicata libera veniva spinta a limiti di sicura caduta. Con un ristrettissimo impiego di mezzi artificiali, fidando esclusivamente della propria forza fisica, del coraggio e della «stima» che si era fatta dal basso del passaggio da superare, questi arrampicatori si lanciavano su pareti verticali e strapiombanti, dove l’unico modo di procedere senza cadere era garantito dalla successione rapida e coordinata dei movimenti per evitare di arrestarsi in posizioni affaticanti che avrebbero portato ad una sicura caduta. E dove si sentiva che si era prossimi a « volare », invece di ricorrere all’uso dei chiodi che avrebbero dovuto essere piantati in posizioni di equilibrio precario, si cercava di raccogliere le ultime forze per passare «di slancio».

«… Sopra di noi si eleva una parete di placche di color grigio scuro, che in alto si curvano e sporgono come pance. L’avanzata diretta sembra chiusa. A destra e a sinistra sfuggono pareti lisce e verticali. Sentiamo che la decisione di proseguire ci impegna a fondo e che le sorti della lotta si presentano quanto mai incerte. Dopo una nostra osservazione, Tissi parte. Lo vedo distendersi, allungarsi da un appiglio all’altro, equilibrarsi sapientemente su minimi appoggi, salire calmo e preciso. Ripetutamente vibra nello spazio la nota acuta del chiodo martellato dentro la roccia. La doppia corda con cui siamo legati seguita ad avanzare oscillando nel vuoto, mentre io l’accompagno ansiosamente. Così diritta è la parete, che di sotto scorgo tutta la suola delle pedule di Tissi, che procede sempre lavorando con le punte dei piedi… Sopra la roccia strapiomba ed appare priva di appigli. All’intorno il vuoto più vertiginoso… Si potrebbe tentare di formare una piramide attaccata ai chiodi sullo strapiombo, ma Tissi invece allunga prima una mano, poi l’altra, si tira su e contemporaneamente apre smisuratamente le gambe, con dei movimenti e pendolo incomprensibili. Ho il cuore in gola. Non capisco come faccia, a reggersi in pieno strapiombo. Ha tutto il corpo nel vuoto, la roccia è liscia. Intanto ci grida: “Attenzione, attenzione, volo! volo…!”.

Sto per trattenere la corda angosciosamente. Ma è un attimo. Egli è già su!… Non dimenticherò mai quei tre o quattro movimenti con cui egli ha superato lo strapiombo. Non furono degli scatti ma rapidi allungamenti oscillanti, durante la esecuzione dei quali mi sembrò che la legge di gravità scomparisse del tutto».

Questo il colorito racconto di Rudatis di una delle grandi imprese degli agordini (Pan di Zucchero – prima salita per la parete nord-ovest) e attraverso le sue parole possiamo farci una idea più chiara dello «spirito» che animava questi arrampicatori.

Comunque, il promotore fu certamente Giovanni Andrich, il quale era in relazione con alcuni alpinisti bellunesi e particolarmente con Francesco, detto Checo, Zanetti, uno dei migliori arrampicatori dolomitici di quel periodo. La Sezione del CAI di Belluno, sotto la guida di Francesco Terribile, era risorta dopo la guerra e stava passando un periodo di grande vitalità.

Non così si poteva dire, invece, della sezione di Agordo, che languiva tra ricevimenti in salotti della «bene» e giochi di carte, dove di alpinismo vi era ben poco.

Andrich e Tissi, che ancor prima di arrampicare insieme erano grandissimi amici, sentivano questo disagio e avrebbero voluto avvicinarsi all’alpinismo, forse affascinati dai racconti dei bellunesi Zanetti e Parizzi. È così che a poco a poco, attraverso i contatti avuti con i bellunesi, ad Agordo si venne a creare intorno ai due un piccolo gruppo di volenterosi, che ben presto avrebbero dato numerose prove del loro valore.

Qualche salita nelle Pale di San Lucano e nei gruppi dolomitici più prossimi ad Agordo serve a mettere a punto l’affiatamento della cordata Tissi-Andrich, tanto che nel 1930 i risultati di prestigio cominciano a farsi notare: il 24 agosto i due ripetono la via Preuss alla Cima Piccolissima di Lavaredo in poco più di due ore e scoprono con soddisfazione di non essere stati impegnati al loro limite.

Uno dei lati più simpatici del carattere di questo gruppetto agordino è un vivo senso di competizione verso l’egemonia dei tedeschi, direi un orgoglio patriottico che non giunge mai a sconfinare nel nazionalismo: non si dimentichi che Tissi fu sempre un dichiarato antifascista ed ebbe non pochi guai durante la sua carriera per aver manifestato apertamente le sue idee. Comunque, il successo sulla Piccolissima di Lavaredo riempì i due di entusiasmo e li convinse a tentare la ripetizione della Solleder al Civetta, il « boccone » proibito agli italiani, una salita dove fino ad allora solo austriaci e tedeschi erano riusciti. «… Quest’ultima impresa – a quel tempo particolarmente rispettabile e tutt’altro che consueta ad arrampicatori italiani – suscita vero e proprio entusiasmo nell’amico Biadene, il letterato della compagnia. E Biadene viene fuori con un discorso un po’ matto, ma che, apparentemente, non fa una grinza: “State a sentire: in due ore o poco più avete fatto la Preuss. La Direttissima della Civetta è, su per giù, come sei Preuss una sopra l’altra. Ergo, in una quindicina di ore o giù di lì dovreste farvela tranquillamente!“. Roba da chiodi, ma il bello si è che le cose dovevano andare proprio così! (Piero Rossi, La Grande Civetta)».

Il 31 agosto 1930 venne così compiuta la prima ripetizione italiana della Solleder da Tissi e da Andrich, seguiti a poca distanza da Steger e dalla Wiesinger. Poi, tra il 1930 e il 1931, il numero delle imprese di valore cresce a vista d’occhio, sebbene si tratti più che altro di prime ripetizioni o ripetizioni di itinerari difficili già aperti precedentemente (Steger al Catinaccio, Spigolo della Busazza ecc.). A dare una spinta decisiva verso la scoperta del nuovo e verso la conquista di pareti inscalate fu l’incontro con il «profeta» Rudatis, avvenuto nel 1931, che fu assai proficuo, perché finalmente le intuizioni e le teorie folgoranti di Domenico Rudatis potevano trovare una concretezza nella straordinaria capacità di un capocordata come Tissi.

Infatti i risultati non tardano a farsi vedere: il 30 agosto 1931 viene salito lo spigolo sud-ovest della Torre Trieste, una bella arrampicata che alterna tratti facili con altri di impegno più che notevole. Era comunque la prima volta che la Torre Trieste veniva salita lungo un versante che non sfruttasse le gole o i camini laterali. Del 22 agosto 1932 è la conquista della parete nord-ovest del Pan di Zucchero (Tissi-Andrich-Rudatis), arrampicata superba dove fu vinto in libera un tratto di V e di VI grado, detto la «parete volante». Dell’agosto del 1933 è la vittoria sulla bellissima parete sud della Torre Venezia, un vero e proprio capolavoro d’arrampicata libera, oggi una delle vie più belle ed ambite delle Dolomiti, con difficoltà di V e V grado superiore.

Ma non si dimentichi che oggi i chiodi presenti in parete sono almeno il triplo di quelli usati da Tissi e non si dimentichi neppure che quando un chiodo è già infisso, è facile raggiungerlo di «slancio» ed afferrarvisi al volo: cosa ben diversa fu per il capocordata, durante la prima salita, il fermarsi su appigli microscopici in posizione faticosissima e precaria, cercare la fessura adatta ed il chiodo adatto alla fessura e poi, reggendosi con una sola mano, piantarlo a colpi di martello. Un’altra impresa d’eccezione compiuta da Tissi fu la direttissima tracciata sulla parete sud della Tofana di Rozes, una via aperta per errore a causa del maltempo: di tutte le sue vie, questa è unanimemente riconosciuta come la più rischiosa e difficile in arrampicata libera. Messner la valuta come una delle più dure arrampicate libere delle Alpi (1).

Quel che sorprende e desta simpatia in Tissi e nel gruppo degli amici agordini è l’assoluta mancanza di «serietà», quel voler ironizzare su certi aspetti tragici e cupi così frequenti nell’alpinismo austro-tedesco, quella spontaneità e quella naturalezza senza perché nell’andare in montagna, quell’arrampicare per divertirsi in buona compagnia. Non che questi uomini non fossero capaci di cose «serie», anzi, nei casi necessari la loro determinazione e il loro coraggio furono eccezionali, sia in montagna che durante la lotta di liberazione.

Ma forse erano più dei valligiani che dei cittadini e dei valligiani avevano conservato tutto un modo di andare in montagna, più sereno e meno nevrotico di quello cittadino.

Un’impresa significativa, per farci comprendere le reali capacità di Tissi in arrampicata libera, fu la conquista del Campanile di Brabante (Civetta), superato il 2 settembre 1933 dallo stesso Tissi, da Giovanni Andrich, da Rudatis, da Carlo Franchetti e dal principe Leopoldo del Belgio. Il Campanile di Brabante è una torre di roccia di modeste proporzioni, ma Tissi durante la prima salita superò all’inizio una paretina strapiombante con un solo chiodo d’assicurazione, vincendo in stile elegantissimo e pulito un passaggio di assoluto VI grado. Ancor oggi, il «passaggio d’attacco» del Brabante è un vero e proprio «test» per l’arrampicatore, e non sono pochi anche i nomi celebri e famosi che hanno dovuto arrendersi di fronte alle difficoltà. Altri invece, volendo passare ad ogni costo, hanno riempito il passaggio di chiodi ed hanno anche usato le staffe…!

Poco dopo, Tissi ebbe un grave incidente motociclistico e dovette abbandonare l’alpinismo estremo. Comunque continuò ad arrampicare, anche se durante la guerra fu uno dei maggiori esponenti della Resistenza.

Catturato dai tedeschi, fu atrocemente torturato e condannato a morte, ma fu salvato in extremis con un audace colpo di mano.

Nel 1959, a seguito di un banalissimo incidente occorsogli sulla Torre Lavaredo, perse la vita, proprio accanto alla moglie Marida, anch’ella valorosa alpinista.

A seguito dell’iniziativa agordina e bellunese, che fu determinante per l’alpinismo italiano, vi fu un netto sdoppiamento ed una definizione precisa in due correnti arrampicatorie, che trovarono in due uomini il loro simbolo: l’arrampicata artificiale ebbe un impulso notevole con Emilio Comici, naturale spinta di avanzamento verso l’impossibile delle pareti verticali e strapiombanti insuperabili in arrampicata libera.

Alvise Andrich rappresentò invece la reazione a questo progresso verso l’impossibile, con la realizzazione di arrampicate libere dove il limite delle difficoltà veniva spostato ancora più avanti rispetto a Solleder, Tissi, Micheluzzi e allo stesso Comici, che, non lo si dimentichi, fu anche arrampicatore libero di straordinaria capacità e di eleganza inimitabile. Il momento è importante ed è fondamentale per il futuro dell’alpinismo: Comici apre la strada al cammino dell’artificiale, a quello che abbiamo chiamato precedentemente il progresso disinibitorio e dissacratore, forse non molto fine ed elegante, ma necessario. Andrich indica la strada ai conservatori dell’arrampicata libera, che si schiereranno sempre contro l’impiego sistematico dei mezzi artificiali. Sul cammino di Comici troveremo Soldà, Carlesso, Cassin e poi via via molti altri. Sul cammino di Andrich troveremo Detassis, Vinatzer e in tempi più moderni Philipp e Messner. Comunque, sia chiaro, l’epoca di Comici, di Soldà, di Carlesso e di Cassin è ancora quella in cui l’arrampicata libera gioca un ruolo primario, anche se l’intervento dei mezzi artificiali comincia a rivelarsi importante e risolutorio.

Nota

(1). Si rammenta che è un giudizio formulato negli anni Settanta; in seguito nelle Alpi verranno tracciate molte vie di difficoltà nettamente superiore.

Scopri di più da GognaBlog

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Blog favoloso.

I libri di Alessandro Gogna li ho sempre apprezzati